詩集『生を視つむる』

昭和5年 著者自装(高山) 75p 並製・謄写版印刷30部

【未見】

昭和5年 著者自装(高山) 75p 並製・謄写版印刷30部

【未見】

目次

生を視つめる (けむり・好い生活・素直に・月夜・雪の詩・忘れ得ぬ印象・ほか) 19篇

肉親にささげる詩 (義父の雑唱・第一の弟におくる・第二の弟に送る詩・父を慕ひて・ほか) 9篇

初旅の詩 (笹津より・親不知附近にて・軽井沢の駅で・東京にて・井の頭公園にて・ほか) 10篇

春を惜しむ (炭焼きの唄(民謡)・出郷の唄(民謡)・君を恋ひて(小曲)・恋とは(小曲)・生業(小曲) ほか) 16篇

目次

この路/孤独/たましひ/弦月/春/夕暮/生活/馬/露/あの頃/葦/鼬鼠/土/夕顔/朴の葉/幼年時代/三ヶ月/初こひ/河鹿/学校/ 空想/酒/夜の感情/人間である/虚無を通して/六地蔵さま/貧しさ/父 壱/父 貮/二人の妹へ/友

目次

母へ贈る詩/アート紙/ザラ紙/模造紙/バッタ/終幕/除夜/蔦/放浪/新聞/分水嶺にて/小犬/習慣/凝視/時雨の辞/老齢/渡り鳥/枯れ茗荷の詩/自嘲/鶏/無題/夏夜/石の独語/短唱/常夜燈/諦らめ/忍従/血/故里詩譜/生きる/諦念/浅春/下/畦で/愛情/母へ/病みて/花によせて/犬/終焉/思慕/声/夕焼/仮睡/高山詩抄/Kに寄せる詩/清貧賦/山峡詩篇/或る夜/秋思/暮景/五月の詩/短夜/秋/生命/銭湯で/いのちに/憎悪/高山駅にて/冬日詩抄/老父/あの道/蛍/母/功徳/機智/早春記/年忌/段階/藤橋/手よ/朝/馬/寒さ/道で/或る夜1/或る夜2/少年の日へ/真夏/あとがき

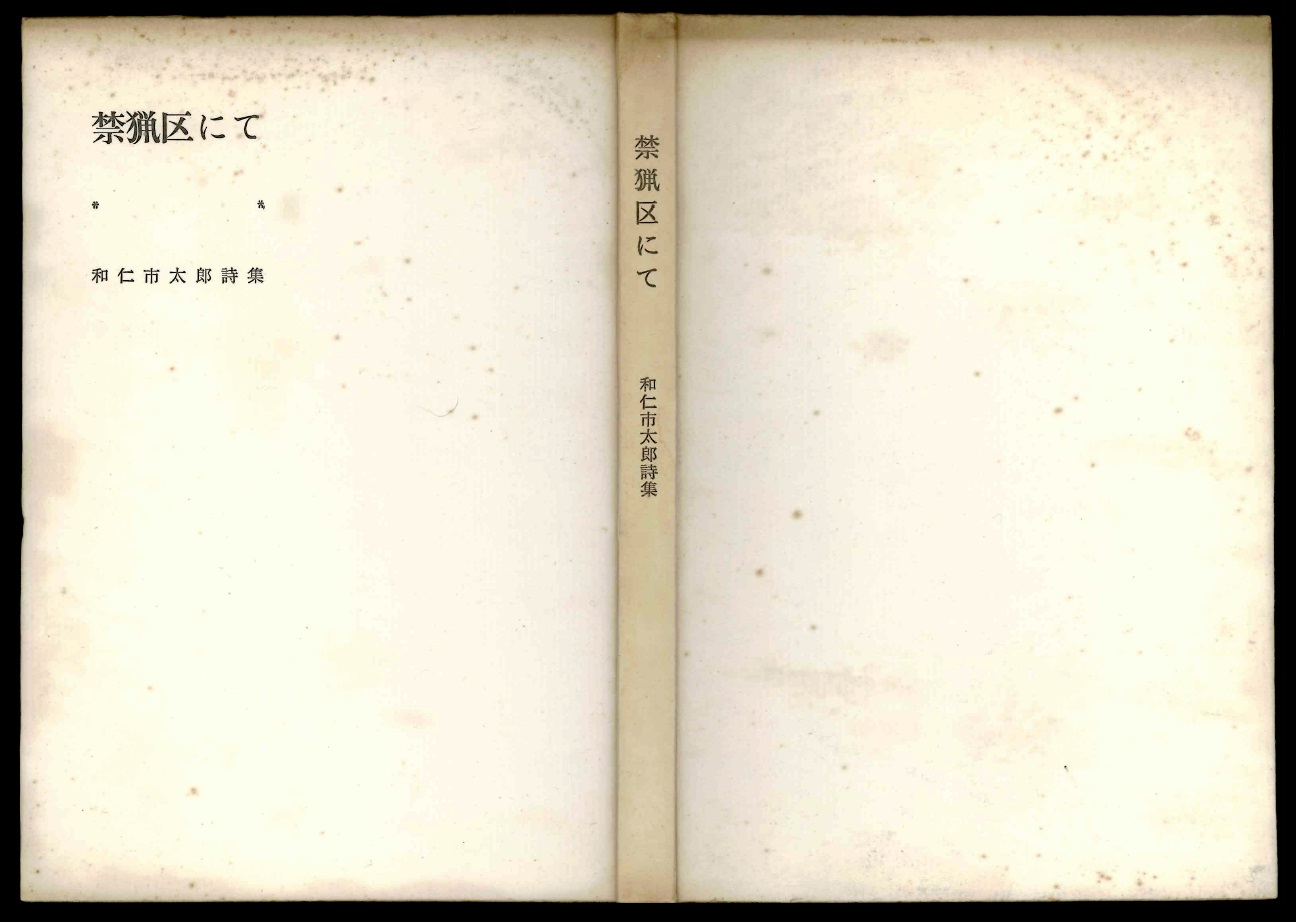

目次

私の詩/不惑の冒葉/童話/古い沼/四十年/演技/白木蓮/黄蜂/柿の樹の下で/雑草の根/秋の日に/夜景/千鳥/孤独の座/春の日に/惜春譜/薄暮抄/夜の想い/夜学/伝承/春雨感興/五月の詩/禁猟区にて/立春大吉/高山詩抄/薄暮幻想/古都詩情/山麓詩信/山峡詩篇/山峡詩譜/乗駿の見える丘にて/乗鞍岳/秋夜/回想/白萩の章/峠/腕豆/人生/夕景感興/控/巻末に

目次

序詩/今は遠く/薄暮記/老樹/えにしだ(金雀児)/山路で/山清水/墓地で(1)/キヤンブの夜/葡萄/霜の隣る夜に/辞書/孤り坐して/梅雨の朝に/血脈/雉/春の音/菊を移す/落葉/万年青/サルピヤの路/独白/遠花火/老梅/鶺鴒/祭りの日に/夾竹桃/蟋蟀/路傍で/柿紅葉/岳麓詩信/取組/湯の宿にて/ある夜/新しい年に/峠で/遠足/登校/早春/初冬の朝/藪柑子/日記/独居/一つの感情/アマリリス/石碑/仔熊/黒き犬/秋刀魚/行路/胡瓜/洋燈(1)/訪問/小菊/山の湖/画布/コスモス/洋燈(2)/悔悟/墓地で(2)/ 湯の宿にて(2)/飯山寺詣で/雲について/夜の廃園の記憶/岳麓の谿にて/あなた/巻末に

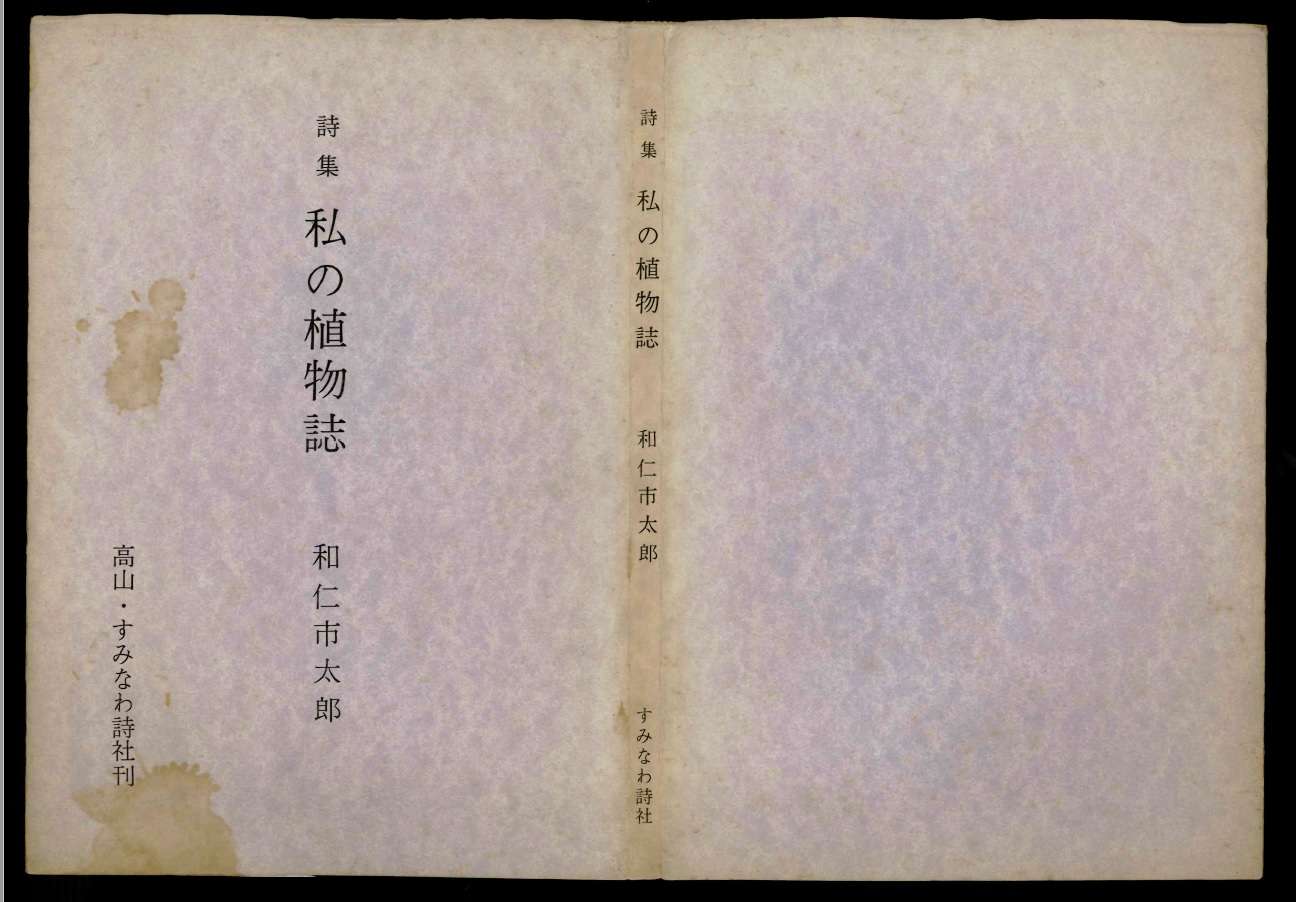

目次

道/埋没/生と死と/幸せ/生きる/明治の人/愛情/晩菊/孫を抱いて/柿の木/机そして本箱/秋夜抄/春愁/好日詩抄/山峡詩譜/お正月/世襲のように/生命いとしく/録音記二題/高山詩抄/冀願/予告/無題/夜の記録/慕父抄/晨の記/祭礼の夜/故郷詩譜(1)/故郷詩譜(2)/故郷哀慕/故里の歌/朝/故郷詩譜(2)/野麦峠/海を渡って/海辺で/私の植物誌(1)梨/私の植物誌(2)いち い/私の 植物誌(3)這い松/私の植物誌(4)芙蓉花/私の植物誌(5)宮城野萩/私の植物誌(6)桧/私の植物誌(7)彼岸花/私の植物誌(8)紫陽花/私の植物誌(9)八つ手/私の植物誌(10)アカシヤ/私の植物誌(11)白菊/私の植物誌(12)カトレヤ/私の植物誌(13)花茗荷/私の植物誌(14)秋海棠/私の植物誌(15)花菫/私の植物誌(16)鬼灯/私の植物誌(17)梅擬/巻末に

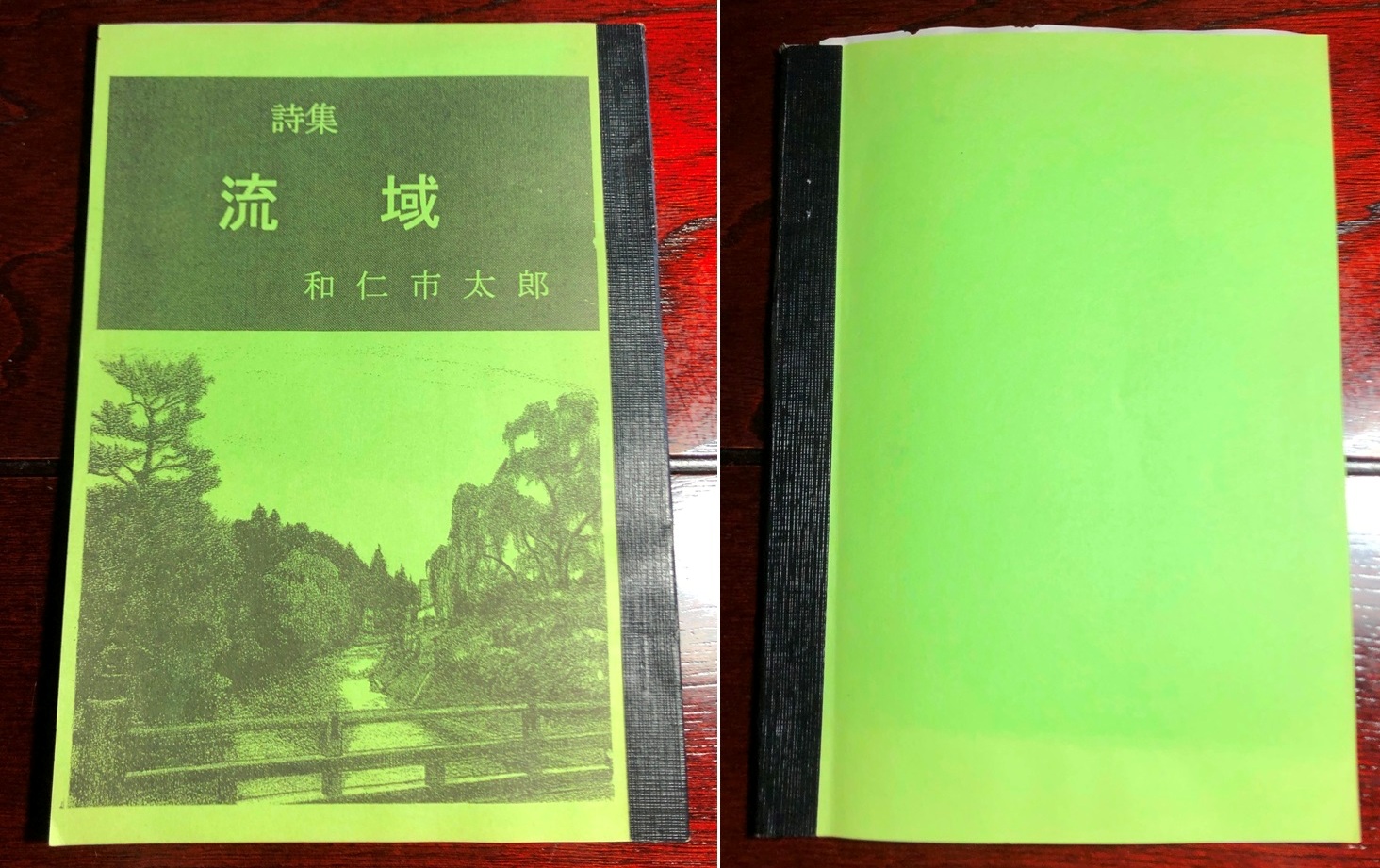

目次

無題/ことば/言葉/万年青/出発/ふる里にて/初冬/門出/寒梅/ある時/生命/クロッカス/独白/書信/蒲公英/熱い夜/時間(1)/梅落集/墓碑/図書館にて/心耳/流域/城址で/閑暇の記/蝙蝠/いま思うこと/飛行雲/友情/罠/雑草を抜く/人間(じんかん)/忘れ得べきや/耳聾しいて/憂愁/羊頭狗肉/勝負/羊歯/縋る/紫式部/野晒し/檀/証/耳聾/醜草/距離/花咲く樹/洋燈/時間(2)/距離(2)/片道キップ/六郎にて(轆轤)/冬二に/憤怒の記録/凄潭/ある夢現(うつ)つ/ある訣れ/栃の花の咲くころ/少年時代(16)/少年時代(19)/高山詩抄/少年時代(22)/所懐/射水還り/秋意/木瓜酒/足入れ/母が語った言葉/生命と言葉と/ 愛情記/虚しい/ある箴言/あとがき/あとがき(2)

解説:飛騨高山の抒情詩人 和仁市太郎の詩集

(四季派の外縁を散歩する 第28回)

戦前から戦後にかけての岐阜には、美濃と飛騨とにそれぞれ一人ずつ、地域詩壇のリーダーといふべき詩人がをりました。ともに口語抒情詩に心を砕き、しかし人脈的には当時のトレンドであった『四季』の詩人達とは交渉が薄いまま、戦後の『四季』復刊時にも参加することがなかった詩人です。

美濃には、英語教師の“マメさん”こと殿岡辰雄(とのをかたつを1904.1.23-1977.12.29)が居りました。赴任地の岐阜で、昭和16年に同人誌『詩風俗』を創刊、その年に出した第五詩集『黒い帽子』が文藝汎論詩集賞を受賞します。彼を盟主とする現代詩志向の新しい詩壇が、戦後の岐阜県を代表する詩誌『詩宴』にも引き継がれてゆくことになりました。

(それ以前、昭和初期の同人誌乱立時代には、当時の詩人を俯瞰するアンソロジー『岐阜県詩集1933年版』を刊行した詩誌『詩魔(大正15年創刊)』の詩壇がありましたが、同人の多くが歌謡作詞へと流れたこともあり、現代詩の担ひ手となることを得ませんでした。)

小説も書いた殿岡辰雄は土佐の出身ですが、昭和を代表する岐阜県詩壇の盟主であるといってよいでしょう。抒情詩人ですが現代詩の課題に積極的に取り組もうとする姿勢が作品からは窺はれ、しかしそれでも、造本や装釘に工夫を凝らしたこの人の詩集を繙くたびに思ふのは、同時代に中央詩壇でトレンドとなってゐた『四季』の、モダンで知的な抒情に対するあこがれが非常にあった人ではなかったか、といふことです。堀辰雄とは名が同じですし、戦後の中部日本詩人会では丸山薫と並ぶ重鎮でもありました。ただ、『詩宴』の主宰者だった彼が『四季』復刊に際してひとり合流参加することは(打診はされたかもしれませんが)さすがにありませんでした。

一方で飛騨には『山脈詩派(昭和8年創刊)』といふ老鋪詩壇があり、その中心人物が今回紹介する高山在住の詩人、和仁市太郎(わにいちたろう1910.6.25-2012.9.5)です。

★

貧しい印刷工である私がローラを握つて

厖大な印刷紙に対した時の怖れに似たはるかな行程

日めくりのやうに確実に一枚一枚と空白は埋められてゆく紙の移動

私はいつも法官の如く冷静な精神で季節の推移を見守つて来た

三十余年の閲歴は無意義であったらうか

人々は私を馬鹿正直者と嘲(あざむ)かう

人々は私を頓馬な白痴者(たわけもの)と譏らう

人々は私を金儲の下手な奴と蔑むだらう

私はその何れでもあり又その何れでもないであらう

(詩誌『山脈詩派』24号1944所載「冬と生活」より)

★

欠けた茶碗が浅い溝の流れに沈み

小さい芥屑(ごみくず)がその中をきまつた回数廻ると

ぷいと浮き上がつては流れてゆく (以下略 詩集『石の獨語』1939「凝視」より)

★

私の詩は米のような詩でありたい

玄米のごとく玄くても噛めば噛むほど味がでてあきることがない詩

その言葉は素朴であれ

その言葉は真実であれ

(詩集『禁漁区にて』1958「私の詩」より)

★

和仁市太郎は明治43年6月25日に生れてゐます。大正12年に神岡の船津町尋常小学校、昭和2年に同校併設の補修夜学校を卒業し、昭和5年秋に上京。2年間、謄写技術を学んで帰郷したのち、高山で興した孔版印刷業を生業として、その技術を同人誌活動に活かしつ、山国飛騨に籠って詩作の研鑽を積んだ詩人です。平成24年9月5日、102歳を以て長逝しました。墓所は富山市市営納骨堂にあります。

東京では同じく印刷学校の学生であり詩人でもあった赤川草夫の面識を得、すでにガリ版刷りで詩集を作ってゐた彼から、実直に詩に向き合ふ態度を学んで兄事したといひます。上京時代の作品をまとめた実質的な出発詩集『暮れ行く草原の想念』の序文を書いてもらふ程に信頼してゐたやうです。 (赤川草夫は田中克己とも親交がありました。戦前は古本屋を営み、戦後は高円寺で夫人が居酒屋を開業。歯に衣きせぬ磊落な人柄であったと『田中克己日記』が伝へてゐます。)

さて市太郎青年の東京生活は、初期作品群に無産者・無学歴者の憤懣としてその痕を残してゐますが、肉親の幸せに対する祈念が強かった、といふよりやはり都市生活が性分に合はなかったのだと思ひますが、二十歳の情熱的な詩人をプロレタリア文学のグループ参加へといざなふことはありませんでした。一方でまた、高等教育を受けた多くの詩人が洗礼を受けたやうなモダニズムにも、彼の知性を改変するには至りませんでした。

闘ふ労働者や浮薄な知識人が住まふ都市の文明生活と自分とは無縁であることを悟った二年間の上京経験は、自らの境遇に対するある種感傷的な諦念と共に、向き合ふべき土着性に対して一層の再確認をしようといふ方向に、彼の眼差しを導いていったやうにみえます。

それがその後の作品において、素朴で芯の強い、生活感と自然観とを大切にする抒情詩へと結実していったのでしょう。

野長瀬正夫や神保光太郎と同じく、謂はば初発時にはプロレタリア文学に近づくべき環境から出発した彼ですが、思想主義(イズム)を詩の上に刻むことはありませんでした。抒情詩人として、実直な生活信条をひたすら詩の面に歌ひ込んでゆく彼のスタイルといふのは、同時代の『四季』の詩人でいふなら傍系に端坐した、大木実の家庭を大切に想ふ哀感、また田舎の自然・良俗を観照するスタイルには、田中冬二に通ふ抒情が感じられます。

晩年には市太郎自身「冬二に」といふタイトルで親愛を詩に示してをり、また「書簡」といふ詩には木下夕爾が彼を訪ねてわざわざ高山に旅行に来たとも記されてゐます。「二万と少しの量になろうか」といふ来翰が今も遺されてゐれば、どんな詩人にどのやうに受け入れられたかが分かることでしょう。

和仁市太郎について唯一無二の評伝本を著した久野治氏は、詩人の作風変化を次のやうに簡潔に述べてゐます。

「どちらかといえば告白調または独白のかたちで、事物に対しては直線的にたちむかうものが多かった。335p

(後年になるにつれ)一つのモチーフに集中して連作の傾向が現れ(中略)、散文調の詩型における文言の量は多くなって、いささか饒舌風に変化をきたしてきつつあるのが読みとれる。327p」

生涯を通じて渝ることのなかった肉親に対する愛情と、日常の雑務から逃れて自然の観照へと向かふ低徊志向とを基とするその抒情は、どの作品にも一貫して流れてゐます。初期の瑞々しいタッチを経て、戦後しばらくの作品群をピークと見ますが、老境に至る作品にも、坦々とした言葉の切り出し方が、同じく自然詩人であった尾崎喜八を彷彿させるものや、そして最晩年の「少年時代」の連作には、オーラルヒストリーとして貴重かつ滋味の深い佳品がみられます。

長い詩歴のなかで一万篇作られたともいふ作品は、明治・大正・昭和・平成を一世紀生き抜いた詩人の、各時代における精神史、すなはち日本の近代史とともに考察されるべき、今は喪はれた日本人の心の在処を偽りなく映し出した詩篇であると言へるでしょう。

以上の経緯を以て、『四季』に対しても、殿岡辰雄とは異なる側面での親和性が見出せるのですが、驚かされるのは、(ごく初期には山村暮鳥を愛読したと吐露してゐるものの)そのどの時代の作品もが、他人のスタイルを真似したものでなく、あくまでも彼独自の言葉による発想であり、詩風であったといふことです。

それは自身が鉄筆で起こした原稿の上に、罕にみられる誤字や詰めの甘い措辞に出会ふことによって端無くも察せられる事情であり、孔版詩集の風合とともに、得難い璞(あらたま)との遭遇の気持にさせられることです。

かつて“下國”と呼ばれた飛騨の山奥に盤踞した詩人のことなど、誰も注意を払はなかったのか、『岐阜県詩集1933年版』では全く無視され、空襲さへ無縁に終った高山では詩誌『山脈詩派』は昭和19年6月の25号まで続けられ、その廃刊は東海地方の文芸誌では最後だったといひます。

そして何でも自由に書けるやうになった時代を迎へても、今度は表現が放埒な戦後現代詩との距離を保ち、後輩たちが労働者の詩人として変貌を遂げてゆく中で、彼のみは抒情詩人として、故郷飛騨に対する惜しみない愛情の傾注を続けました。長い詩歴と穏健な詩風から人望も集まり、飛騨詩壇の盟主として慕はれる存在になりました。

★詩集『生を視つむる』1930より

東京にて

ひとりの旅の中で

うれしいものは 別れた人と会つて

昔とかはらない

親しい態度で接してくれることである

用のすんだ わたくしを

日比谷 浅草 上野と

犬ころのやうに ひつぱり廻して

見物させてくれたひと

三月の初めの 天侯は

都でも矢張りさむいのだが

あつたかい親情のみが

私の心をふつくりと

春の如くにする。

★詩集『暮れ行く草原の想念』1933より

鼬鼠(いたち)

私のふる里では鼬鼠がでると雪が多いと言ひ伝へられてゐる

その日も薪を積んだ棚の間から

鼬鼠がやさしい瞳を出してゐた

父が

また今年もぎゃうさん雪が降るかな

と言つて

半里もある、はる木山へ薪を背負ひに行つた。

★詩集『石の獨語』1939より

諦念

姿見の中で髪をあげてゐる妻の顔は白く笑つてゐる

外には雪解けの滴がトタン板を叩いて居り

窓にかけられたおむつを旭日が透して

畳には縞の模様が画かれる

若い身空を貧しさの中に何もかもあきらめて

うづら豆でも買つて来て煮ませうといふ

妻の言葉にも今は寂しさはない

食べきれないだらうと近所の人が言つた

大きい桶に漬けた漬物も

もう食べつくしたことを私は知つてゐる。

愛情

今日も東の山脈をうずめて雪が降つた

二階への階段であやふい音をたてて

聞き慣れた跫(あしおと)に老婆の貌(かほ)が現れる

失明に近い前の老婆は玉子を温める雌鶏のやうに

手紙をふところからとり出すと読んでくれと云ふ

平湯の実家から来たんだといふことを

スタンプの墨色と叡(さと)い勘で判じた老婆に

雪の山脈とそこに育つた温湯の香(にほ)ひが去来する

寒かつたらうと思つてさつきからこの手紙を

この肌でしつかり温めてゐたといふ

章句を読んでゆけば夫も子もないこの老婆は

あか児のごとくしくしくと泣きくずれる。

★詩集『禁漁区にて』1958より)

古い沼

忽忙の一日が終焉の幕をおろして

子供たちが寝てしまったあと

ラジオが最後の番組を終えて

お休みなさいと言ってぼつんと静寂があたりを襲うころ

妻と自分は見なれた顔を突合わせる。

古い沼にぼつんと沈んだ石の十五年、

まったく平穏のうちに過ぎてしまった。

不幸は自分ばかりと 人生の初発の日に願っていたのに

妻と呼ぶものを道連れにしてしまった。

生殖だけは獣のように幾人もの血縁を作った。

係累は麻縄のように自分の肉深くガンジ搦みにしてしまった。

もはや愚痴を言い聞くことには気力も失せてしまった。

──あのまま東京にいたら少しは人に

名の知られた仕事もできましたろうに、と、

慰め顔に言う妻の科白を

責められるように聞くが、

古い沼は底知れず沈黙して波紋も漂わせない。

東京にいようと、田舎にいようと、

遺賢は世に顕れるもの、他人は放って置くまい

壁に突きあたって返ってくる言葉は

無能なる自己に対する不信である。

25.7.1

玉蜀黍

階下で子供たちが玉蜀黍に醤油をつけて焼いている

二階の仕事部屋までかぐわしい匂いが少年の郷愁を運んでくる

颱風が通り過ぎ蟋蟀の奏でる夜は唄声が生きかえり

新涼がなにか思考するものを強制する

欅の木におそくまで蜩が夕暮を呼んでいた

父は病に長く寝ていたが

母はまだ若く故里の蟻川に臨んだ家の土間で

母は玉蜀黍の皮を一枚一枚丹念にはぎコンロの上に並べた

四十年は足はやく夢幻のように距たりをつくったが

少年の日がいつも水墨画のように瞼のなかに生きている。

32.9.9

秋夜

月はまだあがらず灰暗い橋の上であった

何か倒れこむようにバサッという音をきいて立止った

水の中で何かうごめき遠い灯に川面が揺れていた

砂くさい匂いが給を着ている肌に染み 夜が深かった

しばらくの時を行っていると

波をこざいて(※かきわけて)陸に上ってきた者があった

膜から下が濡れた夜網を打つ人であった。

★詩集『薄暮記』1967より

薄暮記

夕ぐれが一つの仕事の区切りにピリオドをうって

柿若葉のほの明るく照りかえす仕事場で

つかれた貌(かお)に蒼じろい安堵の色がながれる

一日を駆使された伴侶の鉄筆を

しずかに命あるもののように机の上に横たえる

いつからか老眼鏡のなかで拡大された文字を

産卵する蚕の蝶のように丹念に

三ミリの原紙のますに並べてきた

もはや悔悟もなく慣らされた多年の習性に

一日々々よそみもせずに生きてきた

他人の境涯をうらやむことより自分の道に徹して

爾後の生を托さねばならない

今日なさねばならぬ予定の仕事が

順序よくしまわれた気安さが急に

一つの疲労を倍加させて私は暮れゆく

柿の木の上枝のその遠い茜色の雲のただずまいに

しばらく瞳を空虚にして眺めている。

辞書

その日は街に粉雪かさらさらとふっていた

私の手に大槻文彦の「大言海」が握られていた

雪が掌や頚にふりかかっても冷めたくはない

ごむまりのようにはずんで脚が

さくさくと雪をふんで家路にいそぐ

ずっしりと手応えのある重量感が

わき上ってくる喜びを内省させる

なめし皮の濃い茶色の背に金文字で

「大言海」の文字が金色にさんぜんと光っている

昔のように言うならば菊倍版二千数百頁

その代金三千七百円なリ

一代の晴れがましい失費にこころふさぐものがある

三十年私の胸のなかに燃えつづけた悲願が

雪の道を酔うように私を歩かせていた。

雪景

遅しい脚の猟犬は慣らされた技巧とその本能で

獲物を見つけ雪煙りをあげて飛んで行った

藁で作ったはばきを足に巻き

樏(かんじき)を履いた猟師は銃を肩に

ゆっくり名優のように落付き迂廻していった

清流は一ときわ音をとどめ

樹氷をわたる木枯も一瞬止み

舞台は一発の統声を待っていた。

★詩集『私の植物誌』1979より

晨の記

養父の焚く豆がらのはぜる音と

餅を焼く香ばしい匂いが室まで襲ってきて

その煙ったさと懐しい匂いに眼を覚した

立って歩くことも困難な二階の

屋根うらの室から這って梯子を下り

少し猫背になった炉端の養父の傍らにきた

養父は除夜の埋れ火を新しく織んに燃やし

大きい鉄鍋に丸餅を焼いていた

正月三ヶ日はきまって丸餅を焼く習慣になっていた

餅が無類の大好物で一うす揚きを

雑煮でおいしく食べこむと

元旦の昼も夕食も何もたべず

旧い年の寝不足をとりかえすように

一日じゅう牛のように眠りこけていた

「一太郎(かず)よ、お前、儂のぶんも

宮様を詣ってきておくれ

そこに馬上提灯(ばしょう)があるで、火を点してな

知った人にあってもけっして

誰にも話しかけてはだちかんぞ

神さまに参るまではなァ……」

外はしんんとした雪の降る凍みた夜空で

宮詣る人たちの木履の音がきくきくと鳴っていた。

※だちかん:いけない(岐阜弁)

★詩集『流域』1999より

少年時代 (19)

夕暮の幕がもうおろされる花街の黄昏れの一とときは物あわれで、夕顔の葩が鉢に三輪ほどあたりをほの明るくして咲いていた。その傍らで二、三人の妓が屯ろして微風を送り迎えて団扇の緑の芒の絵と浴衣の涼しい麻をあしらった絵柄がふしぎと、耳目の底にやきつき、廉(やす)い白粉の香が嫋々(じょうじょう)とただよい、子供の瞳にもきれいな女性(にょしょう)だという感じが脳裡に残っている。

この妓楼の主人は越中から移住した人で立山館といい、遊郭の中ほどに数人の妓を抱え生業していた。悲しいことにここの次男坊によくできる同級生がいて、後年彼は師範学校を卒業し順応に出世街道を歩き、最後には校長にまでになった出世頭の一人であったが、脳を患い晩年は哀れであったが──小学校だけで進学できず鉱山に働らくようになっても、その家の前を通りまた街で出会っても、幼ない心が傷つき卑屈な想いが長く巣くった──

母は近在の農家から野菜を買い出し、鉱山の池の上社宅を売り歩いた。この社宅の住人は俊秀なる大学出や技術者が特権階級のように君臨し、町の人びとは雲上の別天地の人たちに思われ羨望視されていた。母は朝はやく起きると竹で編んだ簣(あじか)を背にしょってふり売りに歩いた。

高価な山葵は料理屋などでしか売れず、学校から帰ると、二、三十本の山葵を風呂しきに包んで遊郭を戸ごとに売り歩かねばならなかった。「わさびはいらんかな、安うしとくぜな」と、母の教えた言葉をきえいるような弱い声で呼び歩いた。羞しいやら、こわいやらで五、六回も行商は続いたか知ら。少年の日の記憶はながく尾をひき、創ついたが、世間への不条理には思いも及ばなかった。東北の田舎から冷害のため貧しく家の犠牲となって稼ぎにきている女たちの境涯を、子供ごころにもわかる気がして足のすくむ思いであった。

1.6.30

★

彼については前述したやうに、久野治氏による唯一無二の評論伝記『山脈詩派の詩人』(1987年鳥影社刊行)があり、その中に詩篇の多くが引用・収録されてゐて、晩年まで6冊の詩集を刊行した詩人の歩みを、雑誌に残された多くの未収録作品と共に編年で概観することができます。

この評伝が刊行されてから十年後にもう一冊、余滴とよぶべき詩集『流域』が1999年に出されてゐますが、そのあとがきの中で、

「第六詩集『私の植物誌』を出版して二十四、五年、感ずることもあって、身に資力もないのが第一の理由だが、遺稿詩集なども出版は絶対しないと自分に誓ってきた。(それに、多治見の詩人で、かつて一度もお会いしたことのない、全く未知の、久野治さんが私の全詩集の作品をピックアップされて、評論集『山脈誌派の詩人 和仁市太郎の詩業』という厖大なA5判360頁余りの評論集を1000部も喜寿を祝って寄贈された。」

と卒寿を迎えた詩人が記してゐます。本来は彼もまた他の多くの詩人達のやうに『全詩集』、或ひは「〇〇叢書」中の『和仁市太郎詩集』といふ業績詩集を、当時持つことが出来た筈だったと思ひます。数多くの拾遺詩が遺されてはゐますが、久野氏の評伝本が出たおかげでその必要と、意義・採算とが消えてしまったといってもよいかもしれません。

自ら「遺稿詩集なども出版は絶対しない」と誓って来たといふ詩人ですが、家族によって編集された詩集『流域』の収録篇数や造本をみるかぎり、本当のところどのやうに思し召されてゐたかは判りません。

しかしテキストが読めるやうになったとはいへ、特筆すべきは全部で7冊の詩集のうち6冊が簡易な印刷方法に依ってをり、なかんづく代表的な詩集がすべて詩人本人の自筆自刻のガリ版刷りであった、といふことでしょう。

詩壇の経営に印刷業の同人が居ると詩集・同人誌の刊行の扶けになるのは言を俟ちません。美濃詩壇『詩宴』では、平光善久がその任に当ってゐましたが、京都詩壇にも印刷業の山前實治が要にをり、彼もまた飛騨人であったことは「匠」を生む土壌ならではの符合を感じます。

孔版技術を以て自家版詩集を刊行し、素朴な詩を書く飛騨の同人たちを擁した山国らしい詩壇の中心にあって、和仁市太郎の魅力は、やはり原質としての手作り詩集と共に味はってこそのもの。そして暫くは著作権の為に公的機関からの公開が望めない事情を鑑み、このたび御遺族と連絡を取ることを得たのを機会に(次男郁郎様)、詩集の原画像を公開する運びとなりました。

ネットによる公開の利点を活かし、今後も資料画像の追加公開もできたらと考へてをります。管理人にとっては名古屋の高木斐瑳雄とともに、全詩集をもつことが叶はなかった郷土詩壇の重鎮の詩業顕彰の第2弾となります。第一詩集『生を視つむる』や詩誌『山脈詩派』の画像ほか、戦前の関係資料につき、画像情報等を募ってをります。御協力よろしくお願ひ申し上げます。

美濃には、英語教師の“マメさん”こと殿岡辰雄(とのをかたつを1904.1.23-1977.12.29)が居りました。赴任地の岐阜で、昭和16年に同人誌『詩風俗』を創刊、その年に出した第五詩集『黒い帽子』が文藝汎論詩集賞を受賞します。彼を盟主とする現代詩志向の新しい詩壇が、戦後の岐阜県を代表する詩誌『詩宴』にも引き継がれてゆくことになりました。

(それ以前、昭和初期の同人誌乱立時代には、当時の詩人を俯瞰するアンソロジー『岐阜県詩集1933年版』を刊行した詩誌『詩魔(大正15年創刊)』の詩壇がありましたが、同人の多くが歌謡作詞へと流れたこともあり、現代詩の担ひ手となることを得ませんでした。)

小説も書いた殿岡辰雄は土佐の出身ですが、昭和を代表する岐阜県詩壇の盟主であるといってよいでしょう。抒情詩人ですが現代詩の課題に積極的に取り組もうとする姿勢が作品からは窺はれ、しかしそれでも、造本や装釘に工夫を凝らしたこの人の詩集を繙くたびに思ふのは、同時代に中央詩壇でトレンドとなってゐた『四季』の、モダンで知的な抒情に対するあこがれが非常にあった人ではなかったか、といふことです。堀辰雄とは名が同じですし、戦後の中部日本詩人会では丸山薫と並ぶ重鎮でもありました。ただ、『詩宴』の主宰者だった彼が『四季』復刊に際してひとり合流参加することは(打診はされたかもしれませんが)さすがにありませんでした。

一方で飛騨には『山脈詩派(昭和8年創刊)』といふ老鋪詩壇があり、その中心人物が今回紹介する高山在住の詩人、和仁市太郎(わにいちたろう1910.6.25-2012.9.5)です。

★

貧しい印刷工である私がローラを握つて

厖大な印刷紙に対した時の怖れに似たはるかな行程

日めくりのやうに確実に一枚一枚と空白は埋められてゆく紙の移動

私はいつも法官の如く冷静な精神で季節の推移を見守つて来た

三十余年の閲歴は無意義であったらうか

人々は私を馬鹿正直者と嘲(あざむ)かう

人々は私を頓馬な白痴者(たわけもの)と譏らう

人々は私を金儲の下手な奴と蔑むだらう

私はその何れでもあり又その何れでもないであらう

(詩誌『山脈詩派』24号1944所載「冬と生活」より)

★

欠けた茶碗が浅い溝の流れに沈み

小さい芥屑(ごみくず)がその中をきまつた回数廻ると

ぷいと浮き上がつては流れてゆく (以下略 詩集『石の獨語』1939「凝視」より)

★

私の詩は米のような詩でありたい

玄米のごとく玄くても噛めば噛むほど味がでてあきることがない詩

その言葉は素朴であれ

その言葉は真実であれ

(詩集『禁漁区にて』1958「私の詩」より)

★

和仁市太郎は明治43年6月25日に生れてゐます。大正12年に神岡の船津町尋常小学校、昭和2年に同校併設の補修夜学校を卒業し、昭和5年秋に上京。2年間、謄写技術を学んで帰郷したのち、高山で興した孔版印刷業を生業として、その技術を同人誌活動に活かしつ、山国飛騨に籠って詩作の研鑽を積んだ詩人です。平成24年9月5日、102歳を以て長逝しました。墓所は富山市市営納骨堂にあります。

東京では同じく印刷学校の学生であり詩人でもあった赤川草夫の面識を得、すでにガリ版刷りで詩集を作ってゐた彼から、実直に詩に向き合ふ態度を学んで兄事したといひます。上京時代の作品をまとめた実質的な出発詩集『暮れ行く草原の想念』の序文を書いてもらふ程に信頼してゐたやうです。 (赤川草夫は田中克己とも親交がありました。戦前は古本屋を営み、戦後は高円寺で夫人が居酒屋を開業。歯に衣きせぬ磊落な人柄であったと『田中克己日記』が伝へてゐます。)

さて市太郎青年の東京生活は、初期作品群に無産者・無学歴者の憤懣としてその痕を残してゐますが、肉親の幸せに対する祈念が強かった、といふよりやはり都市生活が性分に合はなかったのだと思ひますが、二十歳の情熱的な詩人をプロレタリア文学のグループ参加へといざなふことはありませんでした。一方でまた、高等教育を受けた多くの詩人が洗礼を受けたやうなモダニズムにも、彼の知性を改変するには至りませんでした。

闘ふ労働者や浮薄な知識人が住まふ都市の文明生活と自分とは無縁であることを悟った二年間の上京経験は、自らの境遇に対するある種感傷的な諦念と共に、向き合ふべき土着性に対して一層の再確認をしようといふ方向に、彼の眼差しを導いていったやうにみえます。

それがその後の作品において、素朴で芯の強い、生活感と自然観とを大切にする抒情詩へと結実していったのでしょう。

野長瀬正夫や神保光太郎と同じく、謂はば初発時にはプロレタリア文学に近づくべき環境から出発した彼ですが、思想主義(イズム)を詩の上に刻むことはありませんでした。抒情詩人として、実直な生活信条をひたすら詩の面に歌ひ込んでゆく彼のスタイルといふのは、同時代の『四季』の詩人でいふなら傍系に端坐した、大木実の家庭を大切に想ふ哀感、また田舎の自然・良俗を観照するスタイルには、田中冬二に通ふ抒情が感じられます。

晩年には市太郎自身「冬二に」といふタイトルで親愛を詩に示してをり、また「書簡」といふ詩には木下夕爾が彼を訪ねてわざわざ高山に旅行に来たとも記されてゐます。「二万と少しの量になろうか」といふ来翰が今も遺されてゐれば、どんな詩人にどのやうに受け入れられたかが分かることでしょう。

和仁市太郎について唯一無二の評伝本を著した久野治氏は、詩人の作風変化を次のやうに簡潔に述べてゐます。

「どちらかといえば告白調または独白のかたちで、事物に対しては直線的にたちむかうものが多かった。335p

(後年になるにつれ)一つのモチーフに集中して連作の傾向が現れ(中略)、散文調の詩型における文言の量は多くなって、いささか饒舌風に変化をきたしてきつつあるのが読みとれる。327p」

生涯を通じて渝ることのなかった肉親に対する愛情と、日常の雑務から逃れて自然の観照へと向かふ低徊志向とを基とするその抒情は、どの作品にも一貫して流れてゐます。初期の瑞々しいタッチを経て、戦後しばらくの作品群をピークと見ますが、老境に至る作品にも、坦々とした言葉の切り出し方が、同じく自然詩人であった尾崎喜八を彷彿させるものや、そして最晩年の「少年時代」の連作には、オーラルヒストリーとして貴重かつ滋味の深い佳品がみられます。

長い詩歴のなかで一万篇作られたともいふ作品は、明治・大正・昭和・平成を一世紀生き抜いた詩人の、各時代における精神史、すなはち日本の近代史とともに考察されるべき、今は喪はれた日本人の心の在処を偽りなく映し出した詩篇であると言へるでしょう。

以上の経緯を以て、『四季』に対しても、殿岡辰雄とは異なる側面での親和性が見出せるのですが、驚かされるのは、(ごく初期には山村暮鳥を愛読したと吐露してゐるものの)そのどの時代の作品もが、他人のスタイルを真似したものでなく、あくまでも彼独自の言葉による発想であり、詩風であったといふことです。

それは自身が鉄筆で起こした原稿の上に、罕にみられる誤字や詰めの甘い措辞に出会ふことによって端無くも察せられる事情であり、孔版詩集の風合とともに、得難い璞(あらたま)との遭遇の気持にさせられることです。

かつて“下國”と呼ばれた飛騨の山奥に盤踞した詩人のことなど、誰も注意を払はなかったのか、『岐阜県詩集1933年版』では全く無視され、空襲さへ無縁に終った高山では詩誌『山脈詩派』は昭和19年6月の25号まで続けられ、その廃刊は東海地方の文芸誌では最後だったといひます。

そして何でも自由に書けるやうになった時代を迎へても、今度は表現が放埒な戦後現代詩との距離を保ち、後輩たちが労働者の詩人として変貌を遂げてゆく中で、彼のみは抒情詩人として、故郷飛騨に対する惜しみない愛情の傾注を続けました。長い詩歴と穏健な詩風から人望も集まり、飛騨詩壇の盟主として慕はれる存在になりました。

★詩集『生を視つむる』1930より

東京にて

ひとりの旅の中で

うれしいものは 別れた人と会つて

昔とかはらない

親しい態度で接してくれることである

用のすんだ わたくしを

日比谷 浅草 上野と

犬ころのやうに ひつぱり廻して

見物させてくれたひと

三月の初めの 天侯は

都でも矢張りさむいのだが

あつたかい親情のみが

私の心をふつくりと

春の如くにする。

★詩集『暮れ行く草原の想念』1933より

鼬鼠(いたち)

私のふる里では鼬鼠がでると雪が多いと言ひ伝へられてゐる

その日も薪を積んだ棚の間から

鼬鼠がやさしい瞳を出してゐた

父が

また今年もぎゃうさん雪が降るかな

と言つて

半里もある、はる木山へ薪を背負ひに行つた。

★詩集『石の獨語』1939より

諦念

姿見の中で髪をあげてゐる妻の顔は白く笑つてゐる

外には雪解けの滴がトタン板を叩いて居り

窓にかけられたおむつを旭日が透して

畳には縞の模様が画かれる

若い身空を貧しさの中に何もかもあきらめて

うづら豆でも買つて来て煮ませうといふ

妻の言葉にも今は寂しさはない

食べきれないだらうと近所の人が言つた

大きい桶に漬けた漬物も

もう食べつくしたことを私は知つてゐる。

愛情

今日も東の山脈をうずめて雪が降つた

二階への階段であやふい音をたてて

聞き慣れた跫(あしおと)に老婆の貌(かほ)が現れる

失明に近い前の老婆は玉子を温める雌鶏のやうに

手紙をふところからとり出すと読んでくれと云ふ

平湯の実家から来たんだといふことを

スタンプの墨色と叡(さと)い勘で判じた老婆に

雪の山脈とそこに育つた温湯の香(にほ)ひが去来する

寒かつたらうと思つてさつきからこの手紙を

この肌でしつかり温めてゐたといふ

章句を読んでゆけば夫も子もないこの老婆は

あか児のごとくしくしくと泣きくずれる。

★詩集『禁漁区にて』1958より)

古い沼

忽忙の一日が終焉の幕をおろして

子供たちが寝てしまったあと

ラジオが最後の番組を終えて

お休みなさいと言ってぼつんと静寂があたりを襲うころ

妻と自分は見なれた顔を突合わせる。

古い沼にぼつんと沈んだ石の十五年、

まったく平穏のうちに過ぎてしまった。

不幸は自分ばかりと 人生の初発の日に願っていたのに

妻と呼ぶものを道連れにしてしまった。

生殖だけは獣のように幾人もの血縁を作った。

係累は麻縄のように自分の肉深くガンジ搦みにしてしまった。

もはや愚痴を言い聞くことには気力も失せてしまった。

──あのまま東京にいたら少しは人に

名の知られた仕事もできましたろうに、と、

慰め顔に言う妻の科白を

責められるように聞くが、

古い沼は底知れず沈黙して波紋も漂わせない。

東京にいようと、田舎にいようと、

遺賢は世に顕れるもの、他人は放って置くまい

壁に突きあたって返ってくる言葉は

無能なる自己に対する不信である。

25.7.1

玉蜀黍

階下で子供たちが玉蜀黍に醤油をつけて焼いている

二階の仕事部屋までかぐわしい匂いが少年の郷愁を運んでくる

颱風が通り過ぎ蟋蟀の奏でる夜は唄声が生きかえり

新涼がなにか思考するものを強制する

欅の木におそくまで蜩が夕暮を呼んでいた

父は病に長く寝ていたが

母はまだ若く故里の蟻川に臨んだ家の土間で

母は玉蜀黍の皮を一枚一枚丹念にはぎコンロの上に並べた

四十年は足はやく夢幻のように距たりをつくったが

少年の日がいつも水墨画のように瞼のなかに生きている。

32.9.9

秋夜

月はまだあがらず灰暗い橋の上であった

何か倒れこむようにバサッという音をきいて立止った

水の中で何かうごめき遠い灯に川面が揺れていた

砂くさい匂いが給を着ている肌に染み 夜が深かった

しばらくの時を行っていると

波をこざいて(※かきわけて)陸に上ってきた者があった

膜から下が濡れた夜網を打つ人であった。

★詩集『薄暮記』1967より

薄暮記

夕ぐれが一つの仕事の区切りにピリオドをうって

柿若葉のほの明るく照りかえす仕事場で

つかれた貌(かお)に蒼じろい安堵の色がながれる

一日を駆使された伴侶の鉄筆を

しずかに命あるもののように机の上に横たえる

いつからか老眼鏡のなかで拡大された文字を

産卵する蚕の蝶のように丹念に

三ミリの原紙のますに並べてきた

もはや悔悟もなく慣らされた多年の習性に

一日々々よそみもせずに生きてきた

他人の境涯をうらやむことより自分の道に徹して

爾後の生を托さねばならない

今日なさねばならぬ予定の仕事が

順序よくしまわれた気安さが急に

一つの疲労を倍加させて私は暮れゆく

柿の木の上枝のその遠い茜色の雲のただずまいに

しばらく瞳を空虚にして眺めている。

辞書

その日は街に粉雪かさらさらとふっていた

私の手に大槻文彦の「大言海」が握られていた

雪が掌や頚にふりかかっても冷めたくはない

ごむまりのようにはずんで脚が

さくさくと雪をふんで家路にいそぐ

ずっしりと手応えのある重量感が

わき上ってくる喜びを内省させる

なめし皮の濃い茶色の背に金文字で

「大言海」の文字が金色にさんぜんと光っている

昔のように言うならば菊倍版二千数百頁

その代金三千七百円なリ

一代の晴れがましい失費にこころふさぐものがある

三十年私の胸のなかに燃えつづけた悲願が

雪の道を酔うように私を歩かせていた。

雪景

遅しい脚の猟犬は慣らされた技巧とその本能で

獲物を見つけ雪煙りをあげて飛んで行った

藁で作ったはばきを足に巻き

樏(かんじき)を履いた猟師は銃を肩に

ゆっくり名優のように落付き迂廻していった

清流は一ときわ音をとどめ

樹氷をわたる木枯も一瞬止み

舞台は一発の統声を待っていた。

★詩集『私の植物誌』1979より

晨の記

養父の焚く豆がらのはぜる音と

餅を焼く香ばしい匂いが室まで襲ってきて

その煙ったさと懐しい匂いに眼を覚した

立って歩くことも困難な二階の

屋根うらの室から這って梯子を下り

少し猫背になった炉端の養父の傍らにきた

養父は除夜の埋れ火を新しく織んに燃やし

大きい鉄鍋に丸餅を焼いていた

正月三ヶ日はきまって丸餅を焼く習慣になっていた

餅が無類の大好物で一うす揚きを

雑煮でおいしく食べこむと

元旦の昼も夕食も何もたべず

旧い年の寝不足をとりかえすように

一日じゅう牛のように眠りこけていた

「一太郎(かず)よ、お前、儂のぶんも

宮様を詣ってきておくれ

そこに馬上提灯(ばしょう)があるで、火を点してな

知った人にあってもけっして

誰にも話しかけてはだちかんぞ

神さまに参るまではなァ……」

外はしんんとした雪の降る凍みた夜空で

宮詣る人たちの木履の音がきくきくと鳴っていた。

※だちかん:いけない(岐阜弁)

★詩集『流域』1999より

少年時代 (19)

夕暮の幕がもうおろされる花街の黄昏れの一とときは物あわれで、夕顔の葩が鉢に三輪ほどあたりをほの明るくして咲いていた。その傍らで二、三人の妓が屯ろして微風を送り迎えて団扇の緑の芒の絵と浴衣の涼しい麻をあしらった絵柄がふしぎと、耳目の底にやきつき、廉(やす)い白粉の香が嫋々(じょうじょう)とただよい、子供の瞳にもきれいな女性(にょしょう)だという感じが脳裡に残っている。

この妓楼の主人は越中から移住した人で立山館といい、遊郭の中ほどに数人の妓を抱え生業していた。悲しいことにここの次男坊によくできる同級生がいて、後年彼は師範学校を卒業し順応に出世街道を歩き、最後には校長にまでになった出世頭の一人であったが、脳を患い晩年は哀れであったが──小学校だけで進学できず鉱山に働らくようになっても、その家の前を通りまた街で出会っても、幼ない心が傷つき卑屈な想いが長く巣くった──

母は近在の農家から野菜を買い出し、鉱山の池の上社宅を売り歩いた。この社宅の住人は俊秀なる大学出や技術者が特権階級のように君臨し、町の人びとは雲上の別天地の人たちに思われ羨望視されていた。母は朝はやく起きると竹で編んだ簣(あじか)を背にしょってふり売りに歩いた。

高価な山葵は料理屋などでしか売れず、学校から帰ると、二、三十本の山葵を風呂しきに包んで遊郭を戸ごとに売り歩かねばならなかった。「わさびはいらんかな、安うしとくぜな」と、母の教えた言葉をきえいるような弱い声で呼び歩いた。羞しいやら、こわいやらで五、六回も行商は続いたか知ら。少年の日の記憶はながく尾をひき、創ついたが、世間への不条理には思いも及ばなかった。東北の田舎から冷害のため貧しく家の犠牲となって稼ぎにきている女たちの境涯を、子供ごころにもわかる気がして足のすくむ思いであった。

1.6.30

★

彼については前述したやうに、久野治氏による唯一無二の評論伝記『山脈詩派の詩人』(1987年鳥影社刊行)があり、その中に詩篇の多くが引用・収録されてゐて、晩年まで6冊の詩集を刊行した詩人の歩みを、雑誌に残された多くの未収録作品と共に編年で概観することができます。

この評伝が刊行されてから十年後にもう一冊、余滴とよぶべき詩集『流域』が1999年に出されてゐますが、そのあとがきの中で、

「第六詩集『私の植物誌』を出版して二十四、五年、感ずることもあって、身に資力もないのが第一の理由だが、遺稿詩集なども出版は絶対しないと自分に誓ってきた。(それに、多治見の詩人で、かつて一度もお会いしたことのない、全く未知の、久野治さんが私の全詩集の作品をピックアップされて、評論集『山脈誌派の詩人 和仁市太郎の詩業』という厖大なA5判360頁余りの評論集を1000部も喜寿を祝って寄贈された。」

と卒寿を迎えた詩人が記してゐます。本来は彼もまた他の多くの詩人達のやうに『全詩集』、或ひは「〇〇叢書」中の『和仁市太郎詩集』といふ業績詩集を、当時持つことが出来た筈だったと思ひます。数多くの拾遺詩が遺されてはゐますが、久野氏の評伝本が出たおかげでその必要と、意義・採算とが消えてしまったといってもよいかもしれません。

自ら「遺稿詩集なども出版は絶対しない」と誓って来たといふ詩人ですが、家族によって編集された詩集『流域』の収録篇数や造本をみるかぎり、本当のところどのやうに思し召されてゐたかは判りません。

しかしテキストが読めるやうになったとはいへ、特筆すべきは全部で7冊の詩集のうち6冊が簡易な印刷方法に依ってをり、なかんづく代表的な詩集がすべて詩人本人の自筆自刻のガリ版刷りであった、といふことでしょう。

詩壇の経営に印刷業の同人が居ると詩集・同人誌の刊行の扶けになるのは言を俟ちません。美濃詩壇『詩宴』では、平光善久がその任に当ってゐましたが、京都詩壇にも印刷業の山前實治が要にをり、彼もまた飛騨人であったことは「匠」を生む土壌ならではの符合を感じます。

孔版技術を以て自家版詩集を刊行し、素朴な詩を書く飛騨の同人たちを擁した山国らしい詩壇の中心にあって、和仁市太郎の魅力は、やはり原質としての手作り詩集と共に味はってこそのもの。そして暫くは著作権の為に公的機関からの公開が望めない事情を鑑み、このたび御遺族と連絡を取ることを得たのを機会に(次男郁郎様)、詩集の原画像を公開する運びとなりました。

ネットによる公開の利点を活かし、今後も資料画像の追加公開もできたらと考へてをります。管理人にとっては名古屋の高木斐瑳雄とともに、全詩集をもつことが叶はなかった郷土詩壇の重鎮の詩業顕彰の第2弾となります。第一詩集『生を視つむる』や詩誌『山脈詩派』の画像ほか、戦前の関係資料につき、画像情報等を募ってをります。御協力よろしくお願ひ申し上げます。