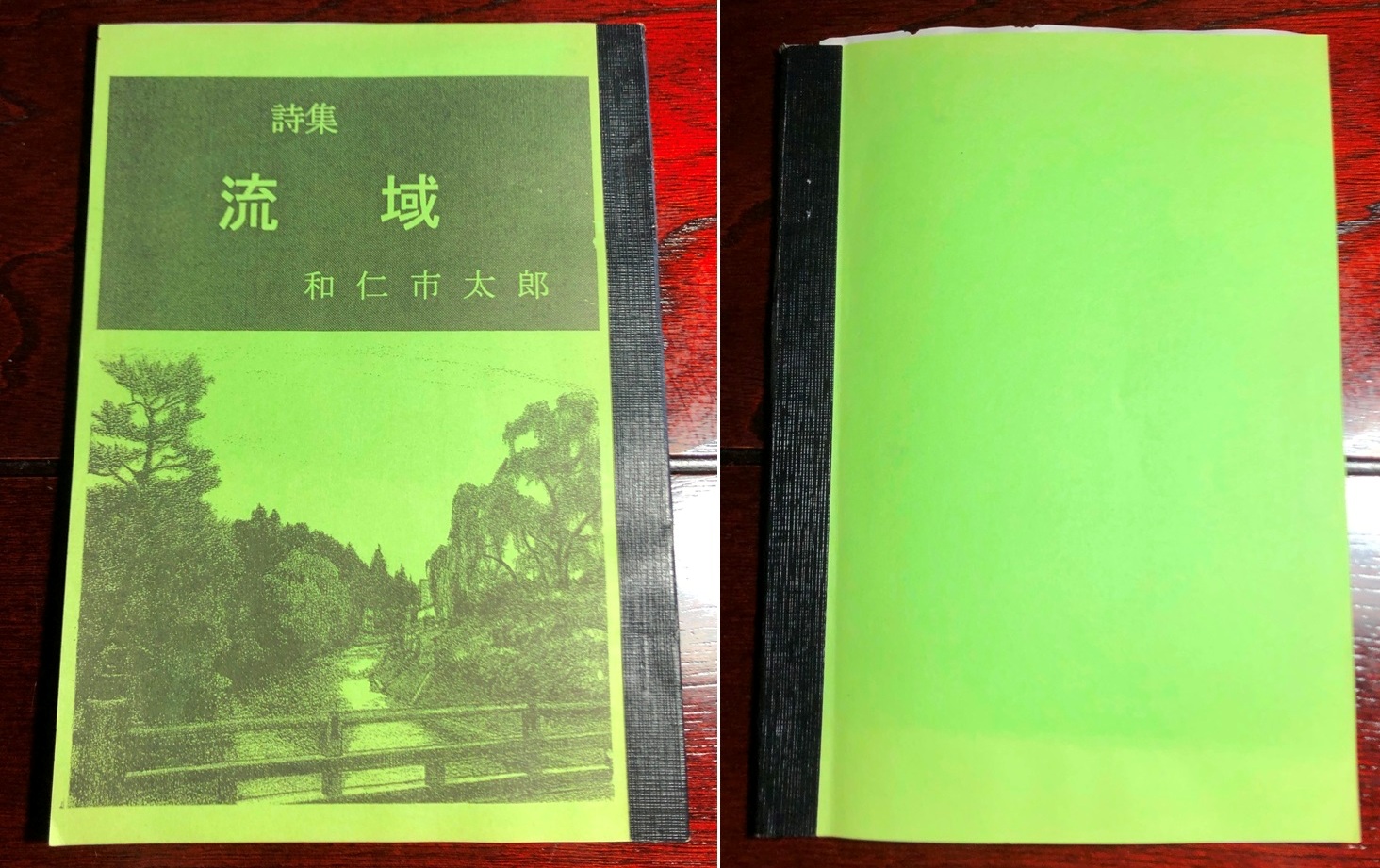

詩集『流域』

平成11年6月25日 飛騨新聞社(高山)発行 77p 20.6×19.8cm並製ワープロ印刷 非売品

平成11年6月25日 飛騨新聞社(高山)発行 77p 20.6×19.8cm並製ワープロ印刷 非売品

目次

無題/ことば/言葉/万年青/出発/ふる里にて/初冬/門出/寒梅/ある時/生命/クロッカス/独白/書信/蒲公英/熱い夜/時間(1)/梅落集/墓碑/図書館にて/心耳/流域/城址で/閑暇の記/蝙蝠/いま思うこと/飛行雲/友情/罠/雑草を抜く/人間(じんかん)/忘れ得べきや/耳聾しいて/憂愁/羊頭狗肉/勝負/羊歯/縋る/紫式部/野晒し/檀/証/耳聾/醜草/距離/花咲く樹/洋 燈/時間(2)/距離(2)/片道キップ/六郎にて(轆轤)/冬二に/憤怒の記録/凄潭/ある夢現(うつ)つ/ある訣れ/栃の花の咲くころ/少年時代(16)/少年時代(19)/高山詩抄/少年時代(22)/所懐/射水還り/秋意/木瓜酒/足入れ/母が語った言葉/生命と 言葉と/ 愛情記/虚しい/ある箴言/あとがき/あとがき(2)

無題/ことば/言葉/万年青/出発/ふる里にて/初冬/門出/寒梅/ある時/生命/クロッカス/独白/書信/蒲公英/熱い夜/時間(1)/梅落集/墓碑/図書館にて/心耳/流域/城址で/閑暇の記/蝙蝠/いま思うこと/飛行雲/友情/罠/雑草を抜く/人間(じんかん)/忘れ得べきや/耳聾しいて/憂愁/羊頭狗肉/勝負/羊歯/縋る/紫式部/野晒し/檀/証/耳聾/醜草/距離/花咲く樹/洋 燈/時間(2)/距離(2)/片道キップ/六郎にて(轆轤)/冬二に/憤怒の記録/凄潭/ある夢現(うつ)つ/ある訣れ/栃の花の咲くころ/少年時代(16)/少年時代(19)/高山詩抄/少年時代(22)/所懐/射水還り/秋意/木瓜酒/足入れ/母が語った言葉/生命と 言葉と/ 愛情記/虚しい/ある箴言/あとがき/あとがき(2)