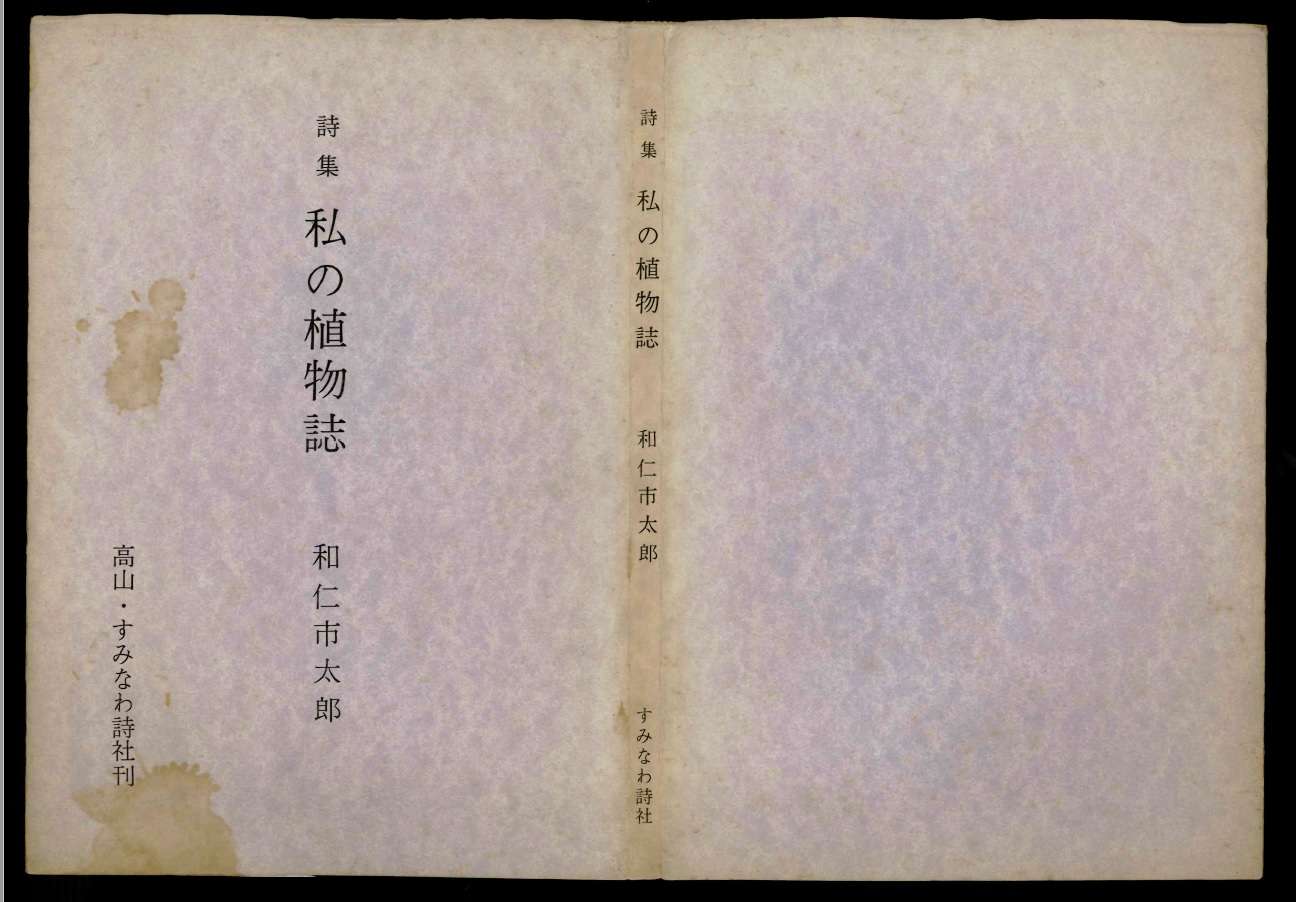

詩集『私の植物誌』

昭和54年6月25日 すみなわ詩社(高山)発行 139p 21.4×15.0cm並製オフセット印刷 頒価\1300

昭和54年6月25日 すみなわ詩社(高山)発行 139p 21.4×15.0cm並製オフセット印刷 頒価\1300

目次

道/埋没/生と死と/幸せ/生きる/明治の人/愛情/晩菊/孫を抱いて/柿の木/机そして本箱/秋夜抄/春愁/好日詩抄/山峡詩譜/お正月/世襲のように/生命いとしく/録音記二題/高山詩抄/冀願/予告/無題/夜の記録/慕父抄/晨の記/祭礼の夜/故郷詩譜(1)/故郷詩譜(2)/故郷哀慕/故里の歌/朝/故郷詩譜(2)/野麦峠/海を渡って/海辺で/私の植物誌(1)梨/私の植物誌(2)いち い/私の植物誌(3)這い松/私の植物誌(4)芙蓉花/私の植物誌(5)宮城野萩/私の植物誌(6)桧/私の植物誌(7)彼岸花/私の植物誌(8)紫陽花/私の植物誌(9)八つ手/私の植物誌(10)アカシヤ/私の植物誌(11)白菊/私の植物誌(12)カト レヤ/私 の植物誌 (13)花茗荷/私の植物誌(14)秋海棠/私の植物誌(15)花菫/私の植物誌(16)鬼灯/私の植物誌(17)梅擬

/巻末に

道/埋没/生と死と/幸せ/生きる/明治の人/愛情/晩菊/孫を抱いて/柿の木/机そして本箱/秋夜抄/春愁/好日詩抄/山峡詩譜/お正月/世襲のように/生命いとしく/録音記二題/高山詩抄/冀願/予告/無題/夜の記録/慕父抄/晨の記/祭礼の夜/故郷詩譜(1)/故郷詩譜(2)/故郷哀慕/故里の歌/朝/故郷詩譜(2)/野麦峠/海を渡って/海辺で/私の植物誌(1)梨/私の植物誌(2)いち い/私の植物誌(3)這い松/私の植物誌(4)芙蓉花/私の植物誌(5)宮城野萩/私の植物誌(6)桧/私の植物誌(7)彼岸花/私の植物誌(8)紫陽花/私の植物誌(9)八つ手/私の植物誌(10)アカシヤ/私の植物誌(11)白菊/私の植物誌(12)カト レヤ/私 の植物誌 (13)花茗荷/私の植物誌(14)秋海棠/私の植物誌(15)花菫/私の植物誌(16)鬼灯/私の植物誌(17)梅擬

/巻末に