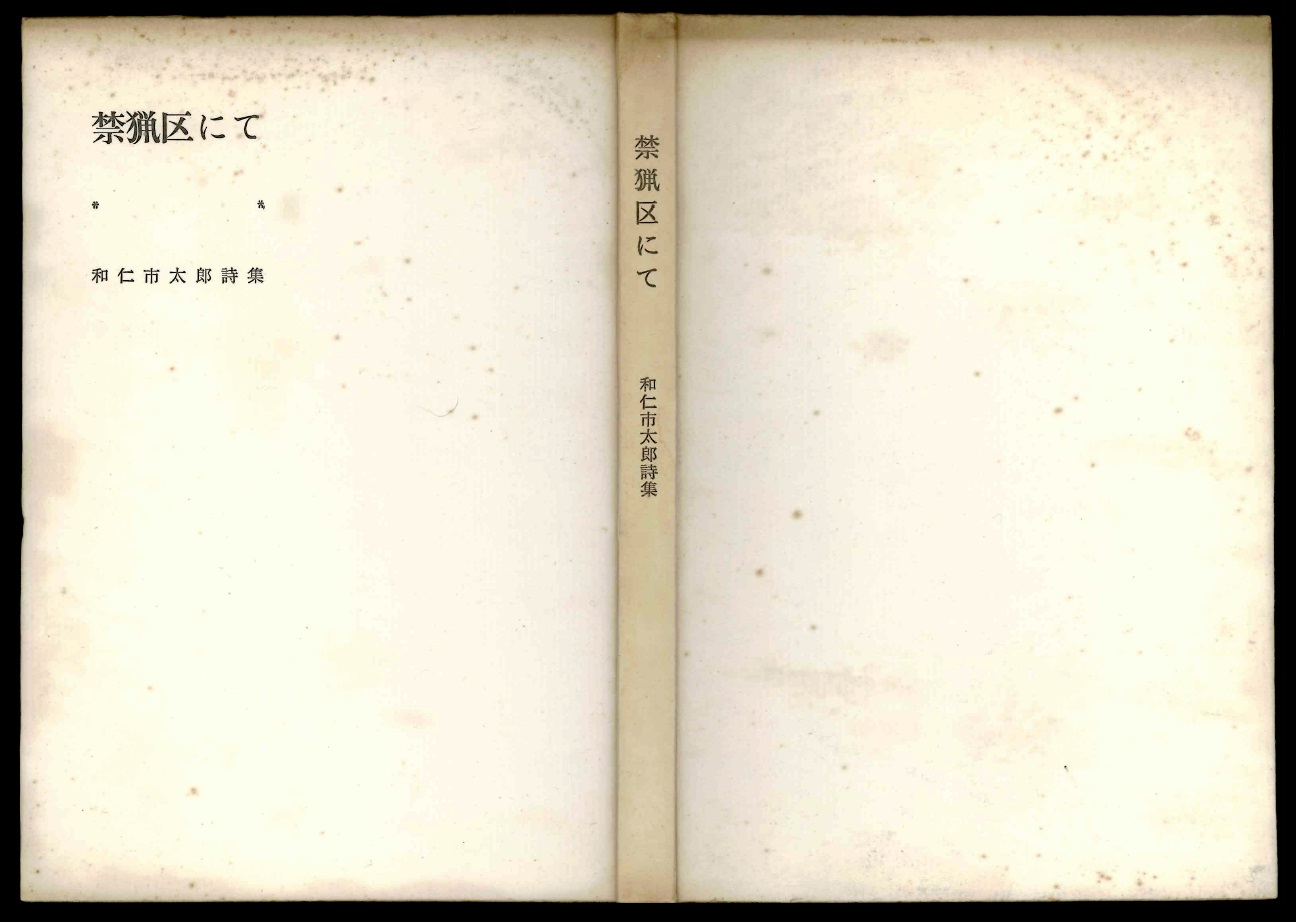

詩集『禁漁区にて』

昭和33年4月20日 発行所:詩宴社(岐阜)・山脈詩派社(高山)の連名(印刷者:平光 善久)発行

108p 19.0×13.5cm 上製・活版印刷 270部 頒価¥250

目次

私の詩/不惑の冒葉/童話/古い沼/四十年/演技/白木蓮/黄蜂/柿の樹の下で/雑草の根/秋の日に/夜景/千鳥/孤独の座/春の日に/惜春譜/薄暮抄/夜の想い/夜学/伝承/春雨感興/五月の詩/禁猟区にて/立春大吉/高山詩抄/薄暮幻想/古都詩情/山麓詩信/山峡詩篇/山峡詩譜/乗駿の見える丘にて/乗鞍岳/秋夜/回想/白萩の章/峠/腕豆/人生/夕景感興/控/巻末に

私の詩/不惑の冒葉/童話/古い沼/四十年/演技/白木蓮/黄蜂/柿の樹の下で/雑草の根/秋の日に/夜景/千鳥/孤独の座/春の日に/惜春譜/薄暮抄/夜の想い/夜学/伝承/春雨感興/五月の詩/禁猟区にて/立春大吉/高山詩抄/薄暮幻想/古都詩情/山麓詩信/山峡詩篇/山峡詩譜/乗駿の見える丘にて/乗鞍岳/秋夜/回想/白萩の章/峠/腕豆/人生/夕景感興/控/巻末に