田中克己先生が亡くなって来年で30年になる。1992年の1月15日のことであった。

当時、私は上京して8年目。いつまで経っても正職員にはなれぬ下町風俗資料館での勤めに見切りをつけ、民間企業に転職したものの勤まらず。心の洗濯と称して初めての外国一人旅を決意して、ネパールくんだりをひと月余りかけて周り、帰ってきた後であった。

すなはち失業中の身であり、しかし何をするでも無く、東京下町の下宿にひきこもり、三十を目前に将来の不安を漠然と抱へる無聊の日々を過ごしてゐた。思へば人生の節目において訪れる、一種、危機の季節にあったのかもしれない。

先生は年末に風邪をひかれた後、阿佐ヶ谷からはずいぶん遠い八王子の病院に入院されてゐた。その以前、半年以上前からだと思ふが、先生夫妻と同居されるやうになった長男御夫婦は、末期癌と宣告された悠紀子夫人の看病に付きっきりになってをられた。私はそれを知らなかったが、“詩人”の夫に振り回され、子供たちの為に生涯辛抱を続けて来られた夫人に、不治の病が発覚したことが哀れでならぬ令息夫婦にとって、母親との残された時間が何より大切であり、父親が風邪をひいたとて、かまふことができない状況にあったのだとは、後からお聞きした。

先生自身、自分が先に倒れるなど考へたこともなく、駅を挟んで河北病院までの見舞を日課として欠かすことがなかったらしい。しかしそれさへ夫人のストレスの種となってゐたといふに至っては致し方ない。初期の認知症もみられたのであらう、大事をとって一時の入院を勧められた先生は、病院の検査で、どこで感染したのか知れぬが、黄色ブドウ球菌による肺炎の診断を下された。

田中克己先生と出会ってそれまでの5年間、私は月に一度、電話をしてから御自宅をお訪ねしては、詩と関係ない四方山話に興じ、悠紀子夫人が作って下さる魚の煮つけ等の“おばあちゃんの手料理”を食べて帰るのが常となってゐた。核家族で育ち、上京してアパートの独り暮らしだったこともあり、帰途はいつも祖父母から慈愛を享けたやうな幸福感で満たされたが、斯様の事情も知らず、旅からの帰還報告に上がった11月17日が、お元気な先生夫妻と会った最後の機会となった(日記には「夫人憔悴」とだけ追記してある)。

そして翌月(12月4日)電話すると、先生が11月25日

に入院されたことにつき、件の肺炎についてと共にあらましを伺った訳である。「治ったらまたね。」と、こじらせるとは思はれなかった令息夫人から電話口でお聞きすること、その後も二、三度に及んだか、結局見舞ふ機会をズルズルと逸してしまった。

先生そしてその後先生のあとを追ふやうに亡くなった悠紀子夫人からも、だから私は遺言らしい言葉を聞いてゐない。しかし少なくとも病状が革まる三日前までは、先生もまさか自分が亡くなるとは思ってゐなかったやうだ。あとでお聞きしたところによれば、病院では見舞に来た長女を見間違ひ、そのくせナースから自分も均しなみに「おじいちゃん」呼ばはりされることには、大変怒ってゐたといふことである。

そんなことで新年(1992年)を迎へ、悠紀子夫人の要望(許可)もありやうやく17日には初見舞をする約束をしたところで突然の、容態急変を報せる電話だった。愕いて病院に駆けつけたときにはすでに意識は朦朧。吸入器を当てられ、荒い息で苦しさうに呼吸を継いでゐる先生を、ベッドの脇で見守ることしかできなかった。あの痩せて細長い指が、信じられない程むくんでふくれあがってゐる。そして冷たいのだ。瞬きのなくなった瞳には湿ったガーゼが当てられてをり、取って呼びかけると眼差しを向けてくれたが、私と認めて下さったらうか。

その夜の1時24分に先生は亡くなった。

翌日、訃らせがあり、阿佐ヶ谷の自宅に走ったが、教会に留め置かれた遺体は、神様が護って下さるとのことで、その夜も、翌日の前夜祭も、寝ずの番は不要との事であった。

しかしながらこの時、私は教会に夫人の姿がなかったことが不審でならなかった。悠紀子夫人は自宅でテレビの真ん前に座ったまま、観るともなくじっと画面を見つめてをられた。これまでみたことのない、言葉を掛けるのが憚られるその横顔が忘れられない。亡骸をみるのがお辛いとのことだったが、そもそも先生の見舞には一度もゆかれなかったといふ。あれほど熱心に通ってをられた教会だが、本葬にも、結局出席はされなかったのである。

告別式は寒い一日であった。遺族以外、誰とも面識のないプー太郎であるが、詩人の弔問客の対応をしてほしいと、私も受付に立つことになった。しかし先生の交遊関係について『四季』『コギト』時代のことしか知らぬやうな文学青年であるし、記帳と香奠受取の手伝ひをさせてもらったものの、或は不審人物と思はれたかもしれぬ。もとより弔問は葬儀全般の世話に当たられた令息勤務先の官僚の方々が多かった。先生が成城大学を退職してからも五年が経ってゐたし、そして田中家のキリスト教徒は老夫婦だけであり、晩年の先生がもっとも懇意にしてをらた信者の皆さんも、高齢かつ夫人不在のため話す相手とてなく、漫然と教会の隅に寄り添ひ見守ってをられたのが何かしら哀れだった。

それでも私は、存じ上げてゐる詩人の名が書かれるたび、

ハッとして面を上げ、詩名を存じ上げてゐることを申し上げると一様に驚かれる、その方々の心情を忖度したことである。長身痩躯の紳士、富岡鉄斎研究の一人者である小高根太郎さんが、

「とうとうコギトは僕ひとりになってしまったね。いつまでも年寄りが頑張ってちゃいかん。後進にゆづらなくては。」

と仰言り、なほ私が詩を書いてゐることを伝へると、

「詩はよした方がいい。あいつも私も気狂ひだった。詩をやると気狂ひになるよ。」

との一言を賜はったのが忘れられず、日記に記してある。

不明にも程があるが、『コギト』で活躍された旧ペンネーム“三浦常夫”先生に拙詩集をお送りしてゐなかった。これを聞いては送るのも憚られ、また漢詩の世界に目を啓かれる前の事とて、手紙もせずその時かぎりの挨拶に終ってしまったことを、今に遺憾に思ってゐる。

最晩年のある日、突然大阪にやってきた先生夫妻を最後にもてなされた福地邦樹さん、そして杉山平一先生も関西からその姿を現すことはなかった。

先生が訳された讃美歌を歌った。初めて聴いた。

御遺族に促されて私はそのあと焼き場までついてゆくことを得た。先生のニックネーム通りの、真白で喉仏がきれいに残ってゐた、お“骨”を、令孫と共に拾はせて頂いた――。

先生が亡くなって、それから丁度ひと月後の2月15日、形見分けに呼ばれた私は、先生の蔵書を数冊、それから戦争中、三好達治から貰ったといふ朝鮮土産の筆箱を頂いた。特に自分から所望した松下武雄の『山上療養館』を頂いて喜んだ私は、そのとき夫人が病院から自宅に移された意味もピンと来ず、ベッドの袂で手を握り、なにごとか語り合ってゐた堀多恵子さんの様子からも、何も察することができなかった鈍感ぶりであった。夫人は更にひと月後の、3月10日に亡くなった。二日前に河北病院まで駆けつけた時、初めて癌のことを伺ったが、先生の時と同様、もはや夫人にお詫びを申し上げることもできなかった。もし悠紀子夫人が御元気であったなら、私はおそらくその後も足しげく阿佐ヶ谷のお宅に通ったらう。さうしてこれまでは聞くことが叶わなかった田中先生の面白可笑しいエピソードの数々を(先生同席の場で話せることは既に幾つか聞いてゐたが)、根掘り葉掘り聞きだしに掛かったらうと思ふ。

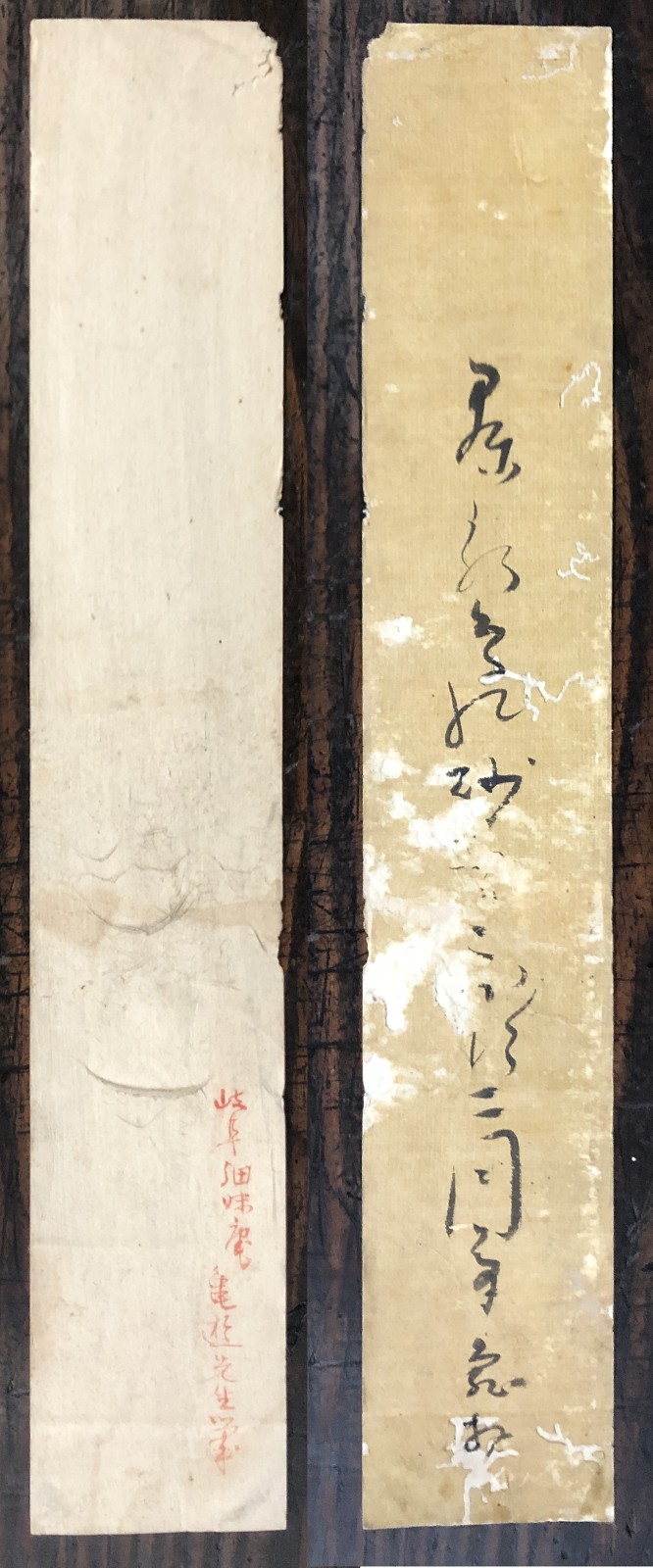

しかし運命といふのは分からないもので、夫人が亡くなる直前のことであったが、私は年度末のその頃になって、たまたま足を運んだ岐阜県事務所に出されてゐた求人に導かれ、地元私立大学の職員として奉職、帰郷することが決まった。夫人の危篤を見舞った日、

令息夫人より、労ひの言葉とともに多額の餞別と、さらに田中先生の遺品から腕時計を頂いたのだが、

思へば天国の夫妻から、先の見えない上京生活に見切りをつけさせて、国の両親を安心させるべく、いみじき因縁を以て故郷に帰るやう引導を渡されたものではなかったか、とは、後になって学園理事長が田中先生の教へ子であると判って驚いたことである。

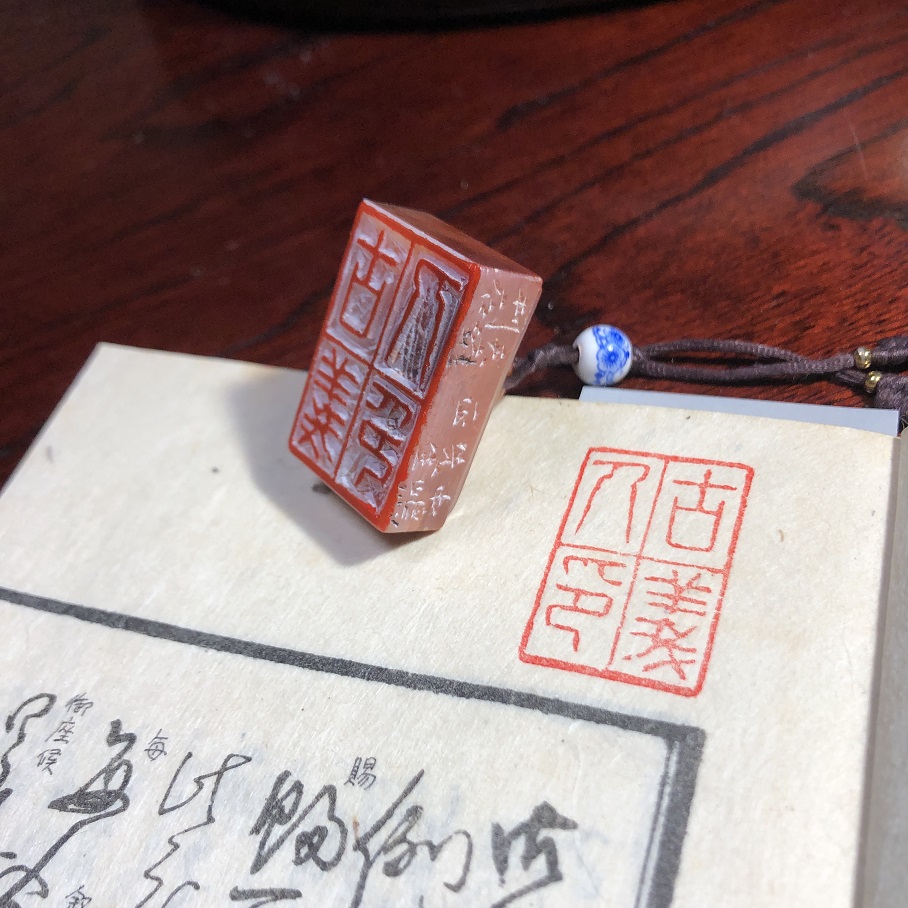

また近年になって長女の依子さんから、「こんなものがみつかりましたよ」と一通の封書が送られてきた。同封の便箋をみれば、先生が亡くなったあと、悠紀子夫人が先生の後輩詩人でいっとき岐阜の名士であられた岩崎昭弥さんにあてた私の就職を依頼する一文を認めた手紙の下書きであった。目を通した途端、私はみるみる涙が滲んでくるのを覚えた。

敗戦後の昭和二十年代、詩人としての田中克己は、国家圧力の下における詩史的な役割の荷を、もはや降ろしたかにみえた。当時のことを、それまで特段注意して見てこなかった私は、岩崎さんをはじめ、福地邦樹さん、高橋重臣さん等々、当時田中先生と詩的に私的に深いつながりを保ち、困窮の極にあった田中家と親しく交はった在阪時代の後輩の恩人の方々について、気に留めること尠く、先生の集成詩集を編集する際にも一切相談せず事を進めた。先生没後「田中克己全詩集を出しましょう」と手を挙げられないのを、ひとり勝手に恨んでゐたものか。

このときの職探しにせよ、失業報告をした時から、先生と夫人と口をそろへて「帰省して一度訪ねてみたらどうか」とお言葉を頂いてゐたにも拘らず、政治家のコネで就職が決まる事に気後れを感じ、保田與重郎全集が応接間の壁面にずらりと並んだ岩崎さんの邸宅にも、思ひ込んだバツの悪さから、一度しかお邪魔することができなかった。しかしながらその直後、

運よくみつかった大学職員の口にせよ、思へば父の職業(お堅い県庁事務職)故に決まったのに違ひない。

私は自分が知らない時代の“詩人田中克己”のエピソードを聞いて回るフィールドワークのチャンスを、みすみす自分の偏狭な了見で何度も失ってゐる。小高根太郎先生に限らない。芳賀檀先生、小山正孝先生、そして上記の、後輩にあたる方々についても、訃報に接する度に臍を噛んで、もう取り返しがつかない。

茫々、実に三十年。とまれ今年還暦を迎へる私は、再びのお導きかどうか解からないが、咎なく閑職となった身を利用して、先生が遺した膨大な日記の翻刻を続けてゐる。丁度いま、先生が六十になった頃のノートを終へたところである。

人は誰も、いつか自分の命日となる日を知ることもなく、うかうかと過ごしてゐるが、ちなみに60年前の当時、すなはち1971年の1月15日前後のページを繰ってみれば、夫婦で新幹線に乗って名古屋の孫らに会ひ、その足で故郷の大阪に向かひ、教へ子の同窓会と披露宴とに出席してをられる。同じく60歳とはいへ、半世紀前の日本における親族・同窓・教へ子人脈の親密さ、冠婚喪祭の在り方、等々、つまり大人の社会人としての出来上り具合を日記から読みとるたびに、余りにも自分と異なることに驚かされてゐる。

さうしてさきにも書いたが、先生葬儀の日、記帳の名前を拝見しても誰か分からず、声をかけることが出来なかった方々のことを本日は考へる。この日記にもっと早く、できれば先生の生前に許しを得て目を通す機会があったなら、詩史的な役割の荷を降ろした後の、詩人としての田中克己の面白さを率直に伝へて下さる方々から、もっとお話を伺ふ機会もあったらうにと、残念に思ふのである。

今年の田中克己先生の忌日にあたっては、当時の「メモ兼・作詩ノート」を引っ張り出してきて、記憶の訂正も兼ねて備忘録となるやう少々長く書き綴ってみた。手を合はせ、現在の体たらくを天国の先生夫妻に御報告したい。(実は30年忌と思って書いてゐました。笑)

葬儀の当日、だれか始終パチパチ写真を撮ってた人が居た

が、涙目で思ひ詰めたプー太郎の姿がしっかり収められてゐる。後日頂いたのを、どうせだから掲げて置く。(2021.01.15)

i/1692/

i/1692/