青森県つがる市の一戸晃様より『詩人一戸謙三の軌跡 第四集:「黒石」と詩人一戸謙三』の寄贈に与りま

した。

今回は詩人が代用教員をしてゐた黒石高等小学校時代(大正9,10年)22,23歳の、詩を発表し始

めた当時のことをとりあげてゐます。親戚・思ひ人・文壇・教へ子と人間関係を幅広く紹介してゐる内容が

興味深いのですが、東北の詩壇にも土地勘にも事情の暗い私においては、刊行された分もふくめてこれまで

の目次を下記に掲げて公開するに留めたいと思ひます。

ひとつだけ記すとして興味深く思ったのは、私は常々「詩

人の出発あるある」と称して、魅惑の女性との破局が詩人のトラウマとなってゐるこ

と、そして母方の叔父に変人が居て詩人の文学的成長に少なからぬ影響を与へてゐること、この二点をいつ

も注目しながら伝記を読んでゐるのですが、一戸謙三に於いてはその両つともが該当してゐたといふことで

す。

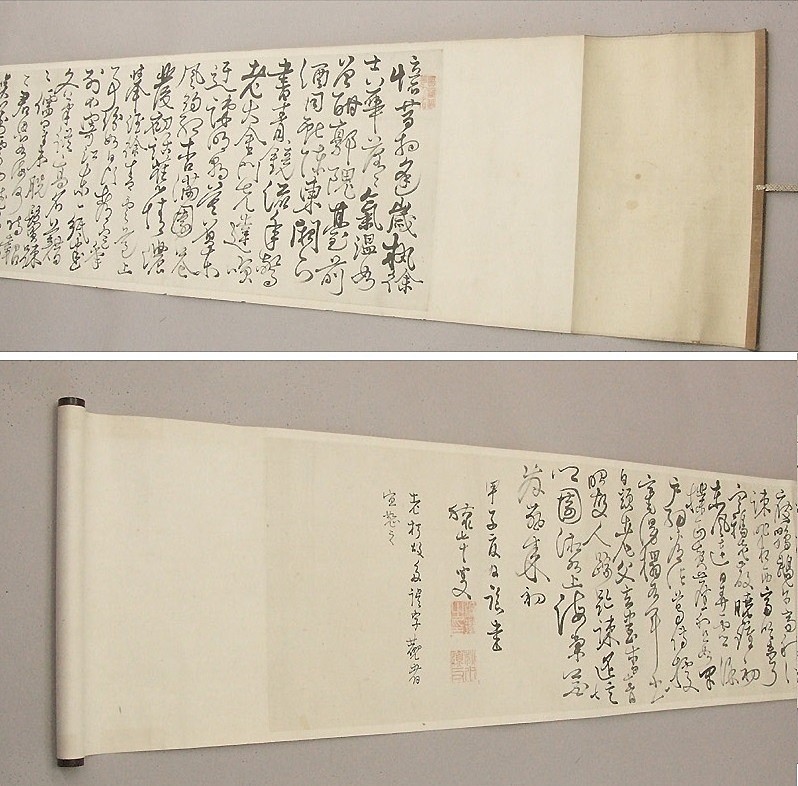

さて今回、わが詩集サイトとして内容からとりあげたのは、職場のガリ版印刷機を使ってたった二十三冊

印刷されたといふ第一詩集『哀しき魚はゆめみる』。

冊子では書影の紹介のみですが、晃様の許可を得ましたので今回、全文のPDF画像を公開させて頂けるこ

とになりました。

https://shiki-cogito.net/library/0i/ichinohe-kanashiki.pdf

当時の詩壇を風靡した萩原朔太郎や室生犀星の影響が色濃い、「詩人の出発期」を感じさせる一冊です

が、語感の滑らかさや言葉の抽斗・繊細なその選択は、単なる摸倣から一歩抜きん出た様相をみせてをり、

詩人の天稟を感じさせます。

いったいに詩風に幾変転はあっても、所謂駄作を残さない、知的で潔癖な印象を読者に与へ続けて来た詩

人ですが、この処女詩集にまでさかのぼって見てみても、いとけない情感はさりながら、さうして朔太郎の

語感、犀星の語調の痕はありながらも、完成品として眺めることが可能であり、その審美眼が確かであった

証拠品といへるのではないでしょうか。そしてまたこれはテキストに翻字してしまふより、かうして詩人の

あはあはしい筆跡のままに、より強く感じられるところのデリケートな原質を大切にしたい。そんな風にも

思はれたことです。

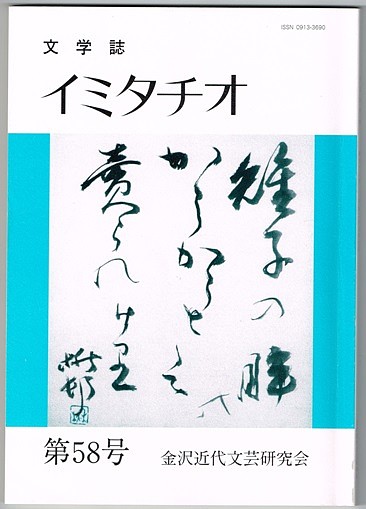

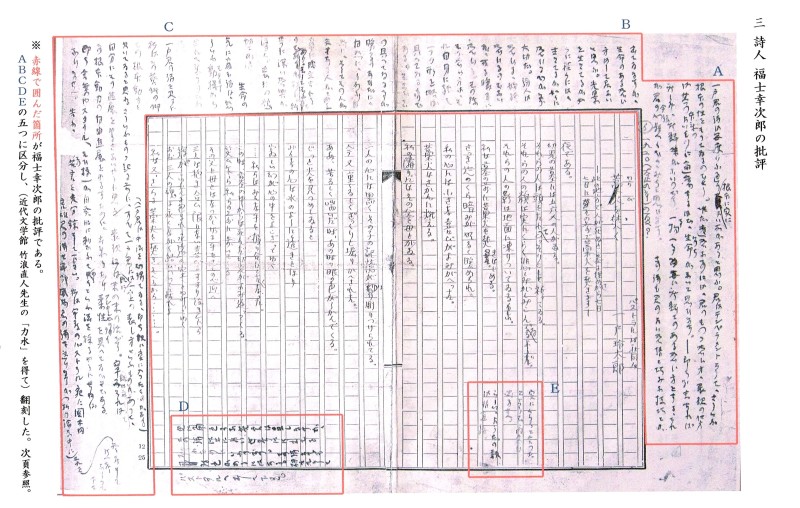

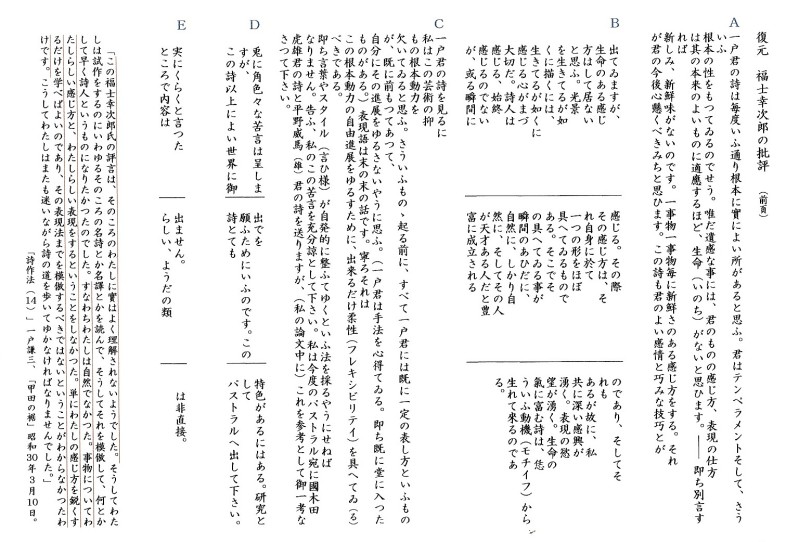

またこれを読んで考へさせられたのは、さきに『玲』163号でも公開されたパストラル詩社時代の添削

詩稿のことです。福士幸次郎からの先輩詩人としての指摘は、摸倣を脱するようにとの真っ当な助言である

とともに、彼に理知を以てまとまってしまふ危険を感じて不満を呈した、世代の差異によるところがあった

かもしれません(『玲』163号より抄出↓を参照のこと)。

この利発さはこののち、ガサツに過ぎるプロレタリア文学ではなくモダニズム文学へと彼を誘ひ、さらに

その利発さにさへ自己嫌悪を覚えた挙句、折角身につけたモダニズム手法を破産・放棄させ、郷土詩や定型

詩といふ古典的な「殻」を身に纏って防禦的な決着へと彼を導いていったやうに思ひます。エロチシズムに

も領されながら、ここにみられる一種の端正な佇ひは、謂はば詩人の原初にしてその最初からの発現ではな

かったかと思はれてならないのです。

潔癖に過ぎる審美眼が、この初期作品群を羞恥とみなし、在世中には長らく纏められることもなく、坂口

昌明氏によって『朔』誌上に於いて再評価されるまでそのままにあったことは残念なことではありましたけ

れど、その純情で知的な詩心は、時代をもう少しだけ下ってゐれば、(戦争中の詩作がそれを証してゐるの

ですが)、必ずや含羞をこととする『四季』のグループに交はってゐたものとは、私の常々直感するところ

です。

一方、朔太郎のエロチシズムや犀星の望郷調が語彙語法として盛り込められなかった歌の方には、詩人の

素質としてのオリジナリティが、純情な感受性と共にそのまま豊穣に感知されます。

草色の肩掛けかけて池の辺に鶴を見入りしひとを忘れず

雨はれて夕映え美しきもろこしの葉陰にさびし尾をふれる馬

月のした輪をなしめぐる踊り子の足袋一様に白く動けり

うす苦き珈琲をのみつしみじみと大理石(なめいし)の卓に手をふれにけり

鏡屋の鏡々にうつりたる真青き冬のひるの空かな

東北の一角より個人的に刊行され、中々手にすることの難しい冊子でありますが、昭和前期を中心に、詩

人が遺してきたモダニズム文学・郷土文学の業績に対して真摯な思ひがおありの方には、まづは書簡等にて

挨拶申し上げて送付を乞ひ、この奇特な私家版らしい風合を身上とした詩人顕彰の営みにふれてみられるの

も、資料的側面にとどまらずまことに有意義のことのやうに思ひます。

ここにても厚く御礼申し上げます。ありがたうございました。

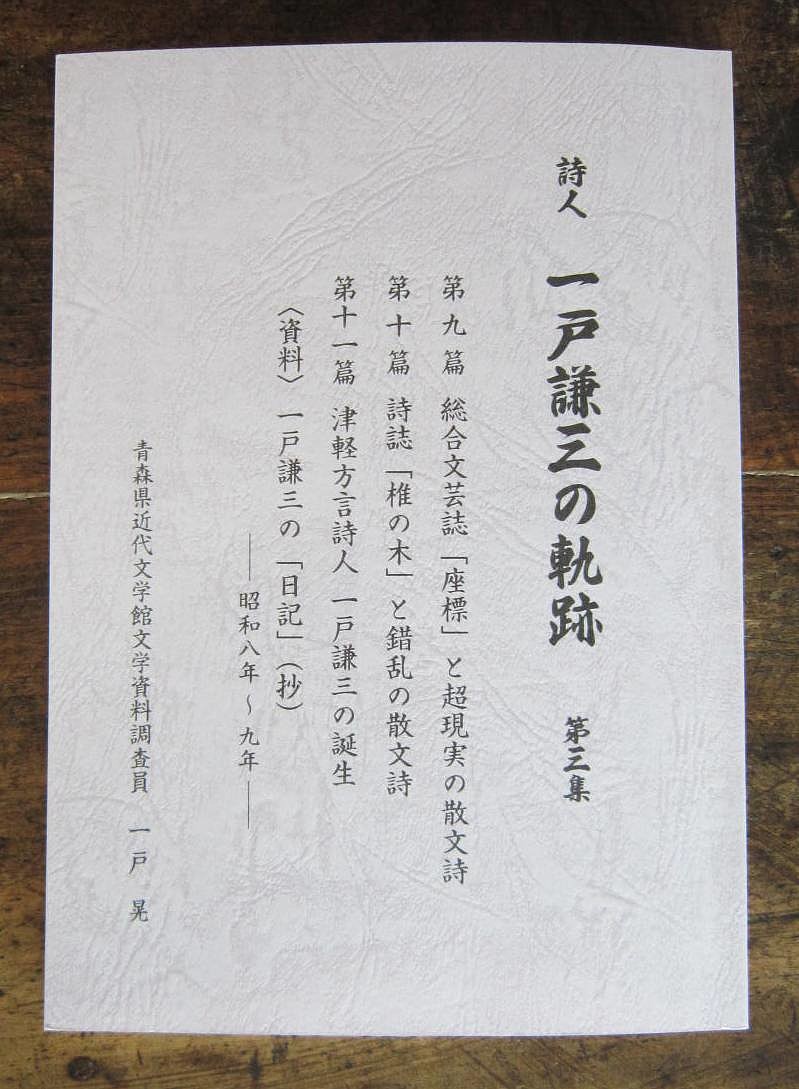

『詩人一戸謙三の軌跡』(非売品)

第一集 平成28年11月3日発行

詩人 一戸謙三 1-4p

第1篇 「雪淡し(少年時代)」 5-38p

第2篇 「地方文化社(福士幸次郎との出会い)」 39-76p

第3篇 「那妣久祁牟里:なびくけむり(齋藤吉彦との出会い)」 77-104p

第二集 平成29年4月25日発行

方言詩人 一戸謙三 1-9p

第4篇 「津軽方言詩集(「茨の花コ」から「悪童」まで)」 10-39p

第5篇 「津軽方言詩集『ねぷた』」 40-77p

第6篇 前期「芝生」(同人誌) 78-95p

第7篇 「月刊東奥」方言詩欄 96-113p

第8篇 後期「芝生」 114-139p

付録 追悼一戸れい(詩人長女) 父謙三の思い出 140-162p

第三集 平成29年8月18日発行

第9篇 総合文芸誌「座標」と超現実の散文詩 3-32p

第10篇 詩誌「椎の木」と錯乱の散文詩 33-42p

第11篇 津軽方言詩人一戸謙三の誕生 43-66p

資料 一戸謙三の「日記」抄 昭和8年~9年 67-129p

第四集 平成29年9月30日発行

第12篇 「黒石」と詩人一戸謙三 1-122p

すべて著者・編者・発行者:一戸晃

連絡先〒038-3153 青森県つがる市木造野宮50-11