�w�����b ���O�сx

�����|�z�� 1991.11�@�֎s��D���C���X�^���v���s�@19cm�@�㐻�@299p�@\�i

(2007.01.09up / 2009.06.24update) Back

�w�����b ���O�сx

�����|�z�� 1991.11�@�֎s��D���C���X�^���v���s�@19cm�@�㐻�@299p�@\�i

�@���}���قɂ䂭�Ɠ�K�̋��y�����R�[�i�[�ŁA���Z�����d�Ō�̌������p���A���͂��łɕ��̂��ꂽ���l�����̈₵���Ғ������ׁX�Ƃ܂Ƃ߂��Ă��̂ɏo��ӂ��Ƃ��ł��܂��B

�������Ȃ��炱���͖w�ǂ�����o�ł��ݏo�֎~�ŁA���X�E�Ï��X�ŒT���Ă��݂���ʂ��̂������̂ł��B�s�^�Ƃ͑����Ȃ��牜�t�ɋL�ڂ̔��s�҂܂Œ��ږ�Ѝ��͂��Ă݂�ƁA

�ӊO�Ȃ��Ƃɔi�����c����������ʂɔЂ��Ē�����ꍇ������܂��B���߂��ɉ��ł��������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����̂ł��ˁB

�@���āA�Y�������̂₤�Ȍo�܂Ō�ɗ^��܂�������A�n�������l�̈╶�W�w�����b���O�сx�ł��B���d�W���[�i���Y���Ɩ����̏��Ƃ��ӈ�ۂ́A

���J�Ƀ��r���ӂ�����i�g300�ł̕��ʁE���B�ƂƂ��ɁA(���e�͑S�R�W�Ȃ��ł���)�w���m�̖v���x�̏k���ł���ɂ������̂��Ƃ��v�Џo���܂����B

�@���e�͑傫���O���ɕʂ�A���҂��ӔN�ɏ��w�ґ���Ɍ�������ՂȊ����k�b����ɂ܂Ƃ߂��{�Ғ��암�A�̐l���ÂԊW�҂̌��t�Ǝ��茚���n���L�A �����Ĉ⑰�u�ҏS�q�v�̎�ɂȂ����Ƃ��ӁA�����u�\���{�v�ƌĂ��T�^�I�ȍ\���ł͂���܂��B�ł͂���܂����A�j�Ւ����ɖK�ꂽ��w�̐搶�ɁA

�u���͍����A�����Ă��鑺�v�q�Ƃ������̂����̖ڂŌ����B�v

�@�Ɖ]�͂��߂����l�A�|�z�����搶�ɂ��A�������T���E�ӏ܂���s���̒[�X�ɕ\�ꂽ�܂�ڐ������u���w�҂̎u�v�Ƃ������������܂ЂɒE�X�ł���܂��B

�u�c�悩��p����������⍑�����y�̂���y�ɁA���������ɂł���悤�Ȏ��i�͂���܂���B�v

�u�����Ȃ݂��邽�߂ɂ́A���s�̉p����Ƃ��Ɍ����A���̕��������Ɉ��Ă��낵���v(��)

�u�f�l�Ɋ������ǂ߂Ȃ��̂́A���ɂ͊����̒u�����̒m�����Ȃ�����ł��B���ɂ͕����̑��`���������̎������ʂ̈Ӗ��A�ʂ̂��낢��ȓǂݕ���m��Ȃ�����ł��B

��O�ɂ͐��Ɋ֘A���A�َ����`�̕�������������m��ʂ���ł���܂��B�v(�����B�܂��Ƃɂ��̂Ƃق�)

�@�����Ď��ɁA���ꂪ���̖{�̈�ԑf���炵���Ƃ���Ȃ̂ł����A�u�ҏS�q�v�Ƃ��č��q�ɓO�����⑰���v���ɂ�銪������́A���e�̈�b�����A���̌��������ɂ������������A ���̏������ēLj����ɑ�����̂ւƈ������ĂĂ��_�ł��B�����ɘa�{�d���Ă̈�e���W�w�|�z����x�Ɏ��߂�ꂽ����u�l�Ԓ|�z�̐��U�ɂ��āv��ǂ݁A �g���т�������������[���A�̕M�v�Ɋ�������������ł����A���̗c�N����������N���������̊����̒����u�|�z�̎���v�ɘ^���ꂽ��b�̐��X���A �͂�����]�ӂƁu�ǂݕ��v�Ƃ��Ă݂�Ȃ�{�҂��ʔ���(��)�B�L���l�ł��Ȃ���n���̊����l�̓`�L�������܂Ŗʔ����A�����������ēǂ߂�̂́A�b�̐^�������Ȃ���A �M�҂̕M�͂ɜ��ނƂ��낪�傫���Ǝv�Ђ܂��B���Ɋ��w���_��{���ɏ}�����d�����̐��U��`�ւ�ǂݕ��Ƃ��āA���͖�������吳���a�ɂ����Ă̒n�����������ʂ������ʎj�Ƃ��āA �M�d���u���A�K���ȓnj㊴�ɕ�܂�܂����B

�@���Čf���ɂ��L���܂������A���c�����̖{���ɂ��f�Ђ������s�����A������������ۂɂ͗L���ȁA���̐����������ɌW�͂钲��ꏊ�ł����āA ���荞����̂����b���������傪���҂̑c���ł���A���̍ۈ₳�ꂽ�n�ւɂ��Ă��A���炽�߂Ă��̖{�̂Ȃ��Ŋӏ܂���A�ʐ^���Y�ւ��Ă��(����f��)��ł���܂��B �������Ȃ���������Ƃ͂���ɂ���܂����B

�@���̊����`�L�̂Ȃ��ŁA��������̏��w�Z�̐搶�Ƃ̎t�툤��A�吳����̒n���V���Ђɂ�����L�ҋC��(���̃G�s�\�[�h�����Ɋy����)�����ʂ��ꂽ�̂��A

���Ɖ��̎O�ΔN���̏]�Z�Ƃ��āA�����w�V�̌��x�̋��y���l�[���ԔV��(�Ђ�̂���/�Ђ�̂��傤)�̂��Ƃ��Љ��Ă��̂ł��B

�������w������ɂ͋x�ɂ̂��тɂ���Ă��āA

�u�ڂ��͈�l�ڂ����ŌZ����Ȃ��B������ڂ��̌Z��͏]��̌N���Ǝv���Ă���B�v

�@�Ɛe�������w�k���������ł������R�B�T���ȋ��Ƃ̈�l���q�ł������ԔV��͎O���݊w����A�c�Ɋw���������|�z�N�ɑ�R�̕��|�������Ɖ]�Ђ܂��B

�����Č�ɕ�Z�̏��w�Z�̑�p�����ƂȂ�A�L�O���ɂ�����ׂ��ݒu��ӏ��������Ėz�������|�z�N�́A�����̖{�������݂Ȃ����đ����̊j�ƂȂ����Ɖ]�Ђ܂��B

�����ɎႩ�����Ƃ͂��ցA�吳�̏��߂ɑ����̒N�������R�ɖ{�̎����}���ق�����ȂǁA�搶�A�߂�]���ʊ�Ŏ҂ł���������łȂ��A���痦���Z�s�̐l�ł��������Ƃ��킩��܂��B

�����Ė��S�l�[���{���q�̖����̉e�ɉB��Ă��܂��Ă���ԔV��ɂ��Ă͂��̈אl��`�ւ�A����͋M�d�ȏ،��Ƃ����Ă悢�ł���(������f��)�B

�@����u�b�v�Ə̂��A�Ðl�ɗ�߂�����Ȃ��牸�₩�ɐ����i�ށA�̂������̍s���ɂ���Ċ����̋��ւ���̂͂悢���̂ł��B�|�̂₤�ɐ^�����ȓ��`�Ɣ����̐߂��т������̎������A

�����I�ȓw�͂Ɗ��Ӕz���ɂ݂������̕��ƁB���w�ɔ|�͂ꂽ���l�̂��̖��ɒp���ʈ�b��q������قǁA�S�̈��炮���₵�͂���܂���B

�@���ԂƂ͂������������̂��A�������������̂Ȃ�����R���A�䂭��Ȃ����ߐ����Z�����d�d���̑�������ƁA�ߑ���ꎍ�̊J��҂������[���ԔV��̂ӂ��肪���̒��łȂ��������Ƃ��������A

���������b���ڂ����f�Ђ����Ƃ���ł��B���Ă��|�z���͊֎s��D�A�[���ԔV��͊s���Y�ہA�Ƃ��ɓc���s�s�̋��E�n�ɂ���E��́A�ڂƕ@�̐�̘b�ɂāB

�|�z�N��\�̏ё�

�@�@�@

�@�@�@

���@��D�����Ƒ��@��������|���@(�B�e2009.6.23�������@)

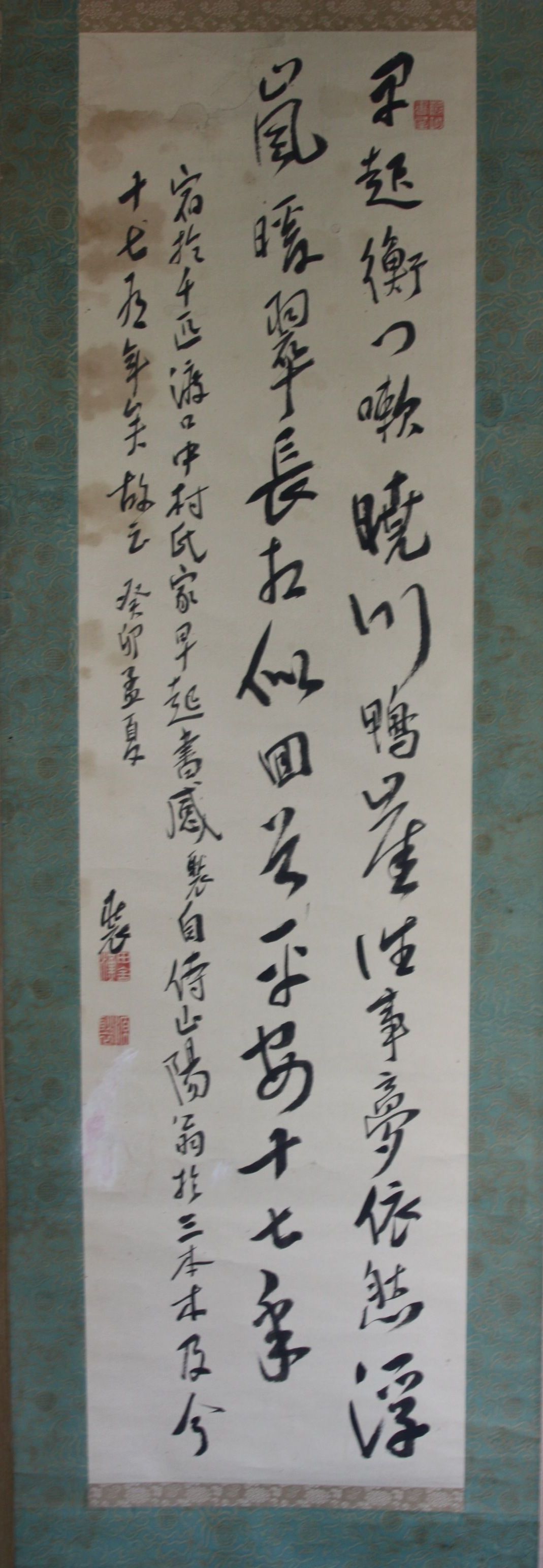

�u���N�����v�@�@�@�@�u�h��D�����Ɓv

�ʖ{�@�w�l�Ǝ����x�@(����c��w�ÓT�Б����f�[�^�x�[�X)�@���^�́u��������(68-77�܂ł̉摜)�v�ɁA���M���e�����݂���B(2009.05.28update�j

���u�����ӏ�34��v��菴�o�B117-118p�@(�{��117-118p�摜�@1 2)

(22) ���N�����@�@��������

���N�t��u�Ő�B���R�������ˑR�B�����g���������B����\���N�B

�@�h����C�n���������ƁA���N�����A褧�A�����R�z�����O�{�؋y���\�L���N��A�̉]�B

�@[�h���������ƁA���X���N�u�����R�A�ɑR���N�A���R�z�����O��低��V���A�y���\�L���N��A�̉]�F�u���������v���^�e]

�@ᡉK�Љā@褧

�u���N����t(�Ђ�)���ċŐ�ɚu���A���R�����A���A�ˑR����B�����A�g���A��(�Ƃ�����)�ɑ�����B��(������)����(�߂���)���Ε����\���N�B

�@��D�n���������̉Ƃɏh��A���N���Ċ��������B褧�O�{�ɉ��ĎR�z���Ɏ����Ď��荡�ɋy�ԏ\�L���N�Ȃ�B�̂ɉ]�ӁB

�@[�������̉Ƃɏh��A���X���N���ė���ɚu���R������B�ɑR[�͂邩��]�Ƃ��ĉ��N���A�O��佂ɉ��ĎR�z���Ɏ������̎��A���ɋy�ԏ\�L���N�Ȃ�B�̂ɉ]�ӁB�F�u���������v���^�e]

�@ᡉK�Љ�(�V��14�N����4��)�@褧(�����F����̖�)�v

�u�������N���A����J���Ē��ǐ�̒�ɉ���A����ȋł̐�Ō���������B�����Đ̋��s�̉��ΐ�̔Ȃŕ�炵�����̂��Ƃ����̔@���v���o���ꂽ�B�������w��̎R�����ɉf���A

���ΐ�̌i�F�ɂ悭���Ă���B���̍��̂��Ƃ�U�肩�����Ă݂�A�����\���N���̂̂��Ƃł��邪�A���R�z�搶�̂��Ƃ��Â�Ă���B

�@��D�̓n�D����ɂ��钆���Ƃɔ���A�������N���ď��������ɏ������B�v�����̎O�{�ŎR�z�搶�ɐe�����d���Ĉȗ��A�����܂łɂ��łɏ\���N�o���Ă���B

�̂ɂ�������Ɏ������̂ł���B

�@�V�ۏ\�l�N�l���@褧�v

�@������C�̘��N�����i�̎���ŁA���D���N���������Ă��܂��B���i�ɗD�ꊎ�����̏�Z�₩�ŁA��҂̐l���������悤�ȉ��₩�Ȏ��ł���܂��B����́u���ˑR�v�́A �����̂܂܂̈ӁA�]��́u�����g���v�͊����ɉ����銵�p���ŁA�̔Z���R�̌`�e���ł��B�u���v�ɂ͑O��̖��ɑ��Č����������߂����̂Ő[���Ӗ��͂���܂���B

�@���邪���̎����r�̂͌\��˂̎��Ŏt�̎R�z�͏\��N�O�ɖS���Ȃ��Ă��܂��B���s�O�{�̎R�z��͎R���������Ə̂������ΐ�݂̊����Ō��݂ł����s�{�̎j�ւƂ��ĕۑ�����Ă��܂��B ���邪�R�z�ɐe�t���Ă������́A���ΐ�Œ��̐��ʂ����ē��R�̌i�F�߂����̂炵���A�����̎v���o��R�z�ւ̎v��̔O�����ɂȂ��Ă��܂��B���̕��L�́A ���̎����������R���ł���A���ꂪ��ɂȂ��Ă��܂��B��C�͐�D�̂��ƁA���̓����̓n�D�͎��̉Ƃ�����ŊǗ����Ă��܂����B�n��C������ƂƂ������M�ŁA��Ԃ͓n�q�֎~�A �D���͑������̗L�u����ւœw�߁A���̓��̎����K�̒������K���A�和�Ɋ|�����|���̒��֓���ċA�����Ƃ����܂��B���̏�[�K���M�̏C����̈ꕔ�Ɉ��Ă�ꂽ�炵���A ���̓I�ɂ͓n�D�o�c�͐Ԏ��ŁA���̕�d���Ƃł���܂����B�|�����|������͕��}�Ȓ�����ŁA���a�l�N��̂��č��͂���܂��A�����|�������͎c���Ă��܂��B

�@���ē���̕M�ւł����A���̍s���̂��͒W�Ȗ��̂���I�����ł���܂��B����͐��O���łɁu���͎R�z�ɗD��v�Ƃ����Ă��܂����B �������R�z���ꌩ�t�M�Ƃ͂����M�����ɖz�����ɂ߁A�R�z���Ƃ��Ē��d����Ă��܂��B

�@���ɂ����ŁA����ƎR�z�̊W�ɂ��A���������b���Ă��������Ǝv���܂��B ����͋��y�̑�\���l�ł���܂�����A�R�z�Ƃ̈�����m���Ă����̂����v�ł͂���܂���B����͔��Z���l�ƎR�z��Ƃ̊W�ł�����܂��B

�@�R�z�͎j�ƂƂ��Ă̒��q�Ɉ��̐�����q�����l�ł����A��F�ʂ͍L�������̈ꗬ�l���Ɛe��������܂����B���������̗{���ƂȂ�ƈ��V��W�������͐��ނقǂɂ͑��l���̋�������Ă��܂���B �R�z�̒�q�Œ����Ȃ̂͐X�c���V�E����|�O�E���ʊ��R�E�������E�֓����A��ŁA���̑��Ɏt��̗���Ƃ����l�͑S���ɂ��Ȃ肠��܂��B�ȏ�̒��ł��ŌÎQ�̒���q����������ŁA �m���Ƃ��Đe�t�������������܂��B����̑��ɔ��Z�l�̖剺���Ƃ��āA�㓡���A�E�q�S��E�]�n���E�������炪�R�z�̋����������Ă��܂��B

�@�㓡���A�͈����S�X���̈�Ƃɐ��܂�A����ƕH�c�B�V�Ɋw��ɎR�z�m�ɓ��債�Ă��܂��B��ɑ��ŏm���J���A�R�z�̐��b�Ŏ菬�|�̖���W���Ă��܂��B �R�z�̎���́A�������R�ƂƂ��ɔ��˂̈⎙���O���O�Y�̗{��ɓ���܂����B���̏��N������N�̎u�m�A�����卖�ŋg�c���A�ƂƂ��Ɏa��ꂽ�������O���O�Y�ł��B

�@�q�S��͖{���S����̐l�A�R�z�Ɏt�����Ă��狞�s�ɏZ�݁A��ɋ֗��w�K�@�̋����ƂȂ��Ă��܂��B�R�z����͈⎙�œ�j�̖���Y�̗{������A ���̖T�ɎR�z��e���{���L�̕Ҏ[���������܂����B����Y�̋���͑��������܂���`���Ă��܂��B���̖���Y�����Ƃ��k�����x��ł��B�x��̍��͖q�S��ɂ��₩�����̂ł��傤�B

�@����͏�L�n(��������)�ɋ����̂Œ��ڈ⑰�̐��b�͎肪���Ă��܂��A���j�P��(���)�y�ї��e���S�l�̐����ɂ��ẮA�₦���o�ϓI�������s���Ďt���ɕĂ��܂��B

�@���͏��N����ɁA�⎙�O���O�Y�����炵���̂͐�㓌�R�ł���Ƃ�����A�̕����ǂ�ŁA��r�ɂ����Ƃ���v������ł����̂ł����A�^���͂ǂ�������Ă���悤�ł��B ��㓌�R���R�z�剺�ŁA���s�k��ɏm���J���Ă����l�ł��B�⎙�̋���͒N���̑n��u�k�炵���A���ۂɖʓ|�������͎̂��ʊ��R�ȊO�A�݂�Ȕ��Z�o�g�̒�q�B�ł���܂����B ���B���Z�l�͂��̎�����傢�Ɍւ肽���Ǝv���̂ł���܂��B

�@���ē���͉Éi�Z�N�A����̏�艷��ŋq�����Ă��܂��B���̂Ƃ�����̈⍜������Ĕ��Z�̎��Ƃ֑���͂����̂��A������\���˂̗��O���O�Y�ł���܂����B ���̎u�m�O���O�Y����L�m�̓���Ƃ֗����̂ł���܂��B���̊������ׂ��j���ɁA�����ƂƗ���ƂƂ̌���̐[�����[���Ɏv�������̂ł���܂��B

�@���Ƃ̎O�j�O���O�Y�́A�R�z�̌����ł������p���A�������Ή^���̎v�z�I�w���҂ł���܂����B �����̑卖�ɘA�����A�g�c���A�E���{�����E�~�c�_�l���̈ꗬ�l���Ɍނ��ď��ˌ��Y��̘I�Ə����Ă��܂��B

���u�����ӏ�34��v��菴�o�B126-129p�@(�{���摜126-129p�@1 2)

����B���B����[�R]�����ɒB���B

�����O�S�ȁB����[���ǐ�]�O�S�ȁA

����D�����B��ɉ����čD��[�i�F�̂悢�Z��]������ǂ��A

���L���N���B�����N�����ɏ�����̗L�炸�B

�^�N嫕s�m�B�N�ƒm�炸��嫂��A

��O�M�H�n�B��O�̏M�H�͏n[�m]����B[�M�s�v�ߏn�B�M�s�v�����߂ɏn[�m]����B�F�u���������v���^�e]

詎�}��݁B�Ȃ}���A��݂�āA

�����p�M�h�B��������p��ɐM�h[�A��]����Ƃ́B

�ꎖ�W�ߕ��B�ꎖ�A�ߕ�[���c�̉���]�ɌW�͂�A

���i�l�����B褧(�����F����̎���)�̑i�l�A�����������B

��\�������B��\�������A

�k��ꂁB�A�k�ق����(�������F��)���B

���p�x�x�B����ɑ��ċp�����x�x[�˂��]�A

�x���咉���B���̒���������x[��]�B

�������ꌑ�B���̎��A���Ɉꂽ�ь��߂A

��a[�]���V�ځB��a�ɋ����Ėڂ�V���ށB

���ޒ|��ƁB����(���������F�܂�����)����|��ƁA

瞏o赋��B瞏o(�ق������)���ċ��ɎG�͂�B

�O�R�^���A�B�O�R�A���ƘA��A

�V����[�]�ј[�B�V���A�ј[�ɐ���B[ㅂ�B�F�u���������v���^�e]

�X�T�����K�B�X�T[�Ђ�����]�A���̌��K���B

�_�䐱�B�_��A��[�傫�Ȓ�]���ނ́A

���������ŁB���ꑴ�̕����Ɋł�B

�k�������߁B�k��[�����̂ڂ�]���Ē���[�Ƃǂ܂��ߖ�]���鏊

�쓪�J�����B�쓪�A�J����č����A

��力���B����[�f]���Ċ����Ȃ�B

�O������ÁB�O���A������[�n�D]��₽���B

賖�𑖘V�l�B����賖(�����̂�F���Ŕ���)���Ƃ��ĘV�l�𑖂炷�B

�����匎���B������A�匎����A

���P�ˋ���B���P�A����(���傭�F���Ƃ�)���˂�B

�y�ޓV����B�ނ̓V��[�p��]�ƈ�ӂɋy�тāA

�E���u�M�y�B�E��Ŕu�M�Ɍ����Ċy���ށB

�D�ҋϗ����B�D�ҁA����[����]�ɋς��B

������\�C�B���[�����܂���]�A��(�Ă�F���R)�Ƃ��ĐC���\(��)��A

�ꐌ���T���B�ꐌ���Ď��T��������B

�`�l��֑��B�`(���)���A�l�A�֑��ƍ�(���)�͂Ƃ��B

�@��C�������V��[�N]�ҁA�Ɖ�їՐ�k�A�����B

�@�]���M�s����[�h]��A�]���m�D���x��B[�]���m�D���x��B�]���M�s������A�K�ߑ���O�k�ԑA���F�u���������v���^�e]

�@�ߎ��@�����A�L�ߕ����A�h��������B����I��[�]]�B

�@�����@�����ȁA�R�p�ʋ��������^�L���O�����A���������n�A�x�N�s����B

�@[�����@�����ȁA�R�p�ʋ��������^�L���O�����A���������V�n�B���g褧�y�@�V�~������B�V��ᡉK�ЉāB�F�u���������v���^�e]

�@���V��ᡉK�Љā@��褧����

�@��D�������V���N�́A�Ƃ͗т���点��ɗՂ݁A�k�͐���[�R��]�ƘA��B

�@�]�A�M�s���ė�������閈�ɁA�]��ōD���x[�ǂ��Z��]�����m��Ȃ�B

�@[�]��ōD���x[�ǂ��Z��]�����m��Ȃ�B�]�A�M�s���ė�������閈�ɁA�K�����̖�O���߂���k(������)��ɋԑA����̂݁F�u���������v���^�e]

�@�߂���������[��]����B�ߕ��̎��L��āA���ɏh�����ƍĂт��B�����A�I����[���ĉ]��]�B

�@����(���͂��)�����Ƃ́A�R��(��܂���)�ʋ��̓��������ƍL���O�����Ƒ��̋����n�𑈂Ђđx�N(�����˂�F3�N��)����������ȂĂȂ�B

�@[���������Ƃ́A�R���ʋ��̓��������ƍL���O�����Ƒ��̋����V�n�𑈂ӂ��ȂāA���A褧�y�����āA�����@���A�ׂւ��~�܂��ނȂ�B�F�u���������v���^�e]

�@���ɓV��ᡉK�Љ�(�V��14�N����4��)�@��(�݂Ȃ��Ƃ�)褧�@���������B

�@���L�@�����́u�����v�Ɓu�����v�̎��Ԃ��ꎚ���Ȃ̂́A�u���v�̎��ɜ݂��ċ��̂ł��B�܂��u�������v�̉��ɓ_���ł��Ă���A �����́u�Љāv�̉��ɓ_�Ɓu���v�̎��������Ă���̂́A�u���v�̎���E���������炻������āu���������v�Ɠǂ߂Ƃ������Ƃł��B���̍�@�͒N�̏��ɂ��悭�������܂��B

�@���̎��ɂ͓�͂���܂���B�ꐡ�ǂ݂ɂ����̂́A詎�ȂEꂂƂ��E�x�܂E赂܂��͂�E賖�����̂�E�`��邷�E����ӁE�x�����A �̏����ł��B�Ȃ���Ƃ��ĉ��葞���̂́u��力���v�Łu��͐��ʂɉf���A�g�����̊��̓��̔@��������v�Ƃ������Ƃł��B �܂��u�y�ޓV����v�́u�p���ԑ�ɂ��Ă̑����B�̔����v���v�Ƃ����Ӗ��ł���܂��B��C�͐�D�A�V���͋V���q�̗��A�V��ᡉK�͓V�ۏ\�l�N(�ꔪ�l�O)�B ���̎��͎R���p���̑��c�̎��A����̂��߂ɗ������邪�A���̉Ƃɐ������ɉr���ŁA�O�f�́u���N�����v�Ƃ͕ʂ̓��ɏ����Ă��܂��B�܌��O�\�Z�傩�琬�钷�������E���i���ł����A �r�C�E���C�E�������ׂĕs�K���ŁA���S�ȕs��i�Ñ̎��ł���܂��B�����͕��ՁA���q�͖Ȗ��A�����͌͒W�̖ʔ������҂ł���܂��B

�@���̏��߂͒����Ƃɔ��邱�ƂɂȂ������@���L���A���ɕ��c�̏�ɐG��A�]���Ė�O�̕��i�̉����������A�Ō�ɐ������̍D�������ӂ��Ă��܂��B �����ĕ��L�ł͕��r�̗R�����A����ɔ��\�]�����ē��O�ɏ����Ă��܂��B���̕��L����͂莍�̑���Ӗ�������̂ŁA�\��͎��̉���ɂ����܂���B

�@���邪�����˂̎w���Œ��قɗ����̂́A�n���̍L���O�������B�̂ł���������Ǝv���܂��B���c�͏����������܂������ꉞ�������Ă��܂��B���̑��c�ɉ����铡��̊���͑��ɋL�^���Ȃ��̂ŁA ���̈Ӗ��ł��̎��͈�̋��y��������Ă��܂��B������������悭����A�m��̎��Ȃǂ��j���I���l�������Ƃ����Ă��܂��B

�@�O�̂��ߎ��̑�ӂ��q�ׂĂ����܂��B

�u��L�m�̓���R������؎R�ɒB����܂ŁA���ǐ�͂��������Ȃ��ĕ��i�������A���݂ɂ͍D���̉Ƃ����鑽���B���������ł��N�̉Ƃɏ���悤�Ȍ`���n�͑��ɂ͖����B

�N�Ƃ͑S���m��ʒ��ł������B������O�𗬂�Ă��钷�ǐ삾���͏M�ւʼn��x�������Ă��邩��悭�m���Ă����B�Ƃ��낪������}�ɌN�̉Ƃɗ��āA�������Â��ďh�邱�ƂɂȂ����B

����͎R���p���̕����������N���A�˖��Ɉ˂��Ď������̉����ɓ��邱�ƂɂȂ�������ł���B���ɒ�i����ҒB�͂܂����̈ӌ��ɏ������Ă��Ȃ��B

�O�\�l�̑����݂͂ȏ���Ȃ��Ƃ��茾���čm(��)�����A���̊�������������p�Ƃ��Ă��Ȃ��B���������͓����玶������A�ޓ�������ɗ@���Ď����̔�����̂�҂��Ƃɂ��Ă���B

�@��c���S������A�������ɖO�������́A�Ƃ��o�Ė�O���U�����A���߂̌i�F�߂Ėڂ��y���܂��邱�Ƃɂ����B�^���ɐL�т������̒W�|(�͂���)���~�␙�̑�ɂ܂����āA

瞂邲�Ƃ���֓˂��o�Ă���B�Ɖ��͐Ԃ��R�ɐڂ��A�傫�ȓ��̖̎}���R�[�̗ђ[�ɐ��ꉺ�����Ă���B������肵���Â��ȐX�̒��ɂ͉����K������̂ł��낤���B

���̎Ђ̓m�ɑ傫�Ȓ�������ł���炵���A�����֗��Ă��炢�����Ă���B��݂�������藧��܂��Ē��ǐ�����n���ƁA��ʂɉJ�������������Ė�e���f���A

�ΐF�̔g���͊��̓��̂悤�Ɍ����Ă���B

�@�O���֓n��M�͂܂��ғ����Ă���B�����Ŏ������Ŕ������Ƃ��̉Ƃ̘V�g�p�l�𑖂点���B�Ԃ��Ȃ����z�͒��ݑ匎������͂��߂��B

���̌��̐������͍��~�̐Q���ɂ܂Ŏ˂�����ł���B�����������Ă���p������̕��c���v���Ɩʔ�

���Ȃ����A����͂Ƃɂ����䖝���āA����Ȏ��ɂ͎����y���ނ̂Ɍ���B���̉Ƃ̑ҋ��͐r���悭�A�܂�Őg���̍�����l�ɑ���悤�Ȋ��҂ł���B�����ŏ�

�X�������������m��ʂ��A�ꎍ��F�߂�Ƃ��ē����������B�����Ĉꐌ�̊Ԃɂ��̎����ł��オ�����B����Ȏ��ɂ悯���Ȏ����Ɛl�͏����낤�B�����ǂ�

�������Ƃ����͊��ق��Ē��������B

�@��D�������V���q�N�̉Ƃ́A���͂�ؗ��ň͂܂�A�O�ɂ͒��ǐ삪������͐��R�ɂÂ��Ă���B���͏M�ւŒ��ǐ�����邽�тɁA�������̉Ƃ̌i�F�̂悢�̂Ɋ��Q���Ă����B

����˖��Ɉ˂��Ē���ɓ���������������A���ƂɂÂ��ĉ����������B���͂��̎��������������̂ł���B�Ȃ��˗]�Ƃ����̂͂��łɎR���p���ɊW�����\�������ƍL���O�����̊ԂŁA

�p��������̂��Ƃŕ������N���A�����O�N���������̂܂܂ł����������₹��Ɩ�����ꂽ���Ƃł���B�@���ɓV�ۏ\�l�N�l���@��褧���������B

�@���邪�R���p�������̒���𖽂���ꂽ�̂́A�\�N�O�̑]��p���ԑ�����̗͗ʂ�ꂽ���̂Ɛ��@����܂��B�����Ă��̎����������������̂��A ����̎�r�Ɛl���ł���܂����B�����c��ƂȂ������̉Ƃ��呛���ŁA���~�͓���̋��ԂɈ��āA���~�ɑ����Z���Ɣ����̓�ԂɎO�\�����̑�\���l�߂����A�A�����X���X�̗L�l�A �Ƃ̎҂͔����ȏ�������ł��Ȃ������Ƃ����܂��B�p�����͔_���̎������ł���A���̒��ɂ��c�A����ڑO�ɂ����_���B�́A�[���ȏł肪�������܂��B

�@�܂��C�����ɌˊO���U�����铡��̊ώ@����s���A���N�̉��i�����ʂ��ė]��������܂���B���l�Ƃ��Ă̓���̖{�̂�����悤�ł���܂��B����\��ł����B

�����u�|�z�̎���v���������菴�o�B275-277p

�@(�O��)

�@�|�z�̕��n�̏]�Z�ɂ��G�˂��������B

�@���̎o���߂��̑��Y�ۑ��̋��Ɛ[���Ƃɉł��Ă����B�����y���ˉƘV�ŗL���Ȑ[���C�Ɛ�c�͓����ł���B�[���Ƃ͋ߋ����w�̍��Y�Ƃł��������A�Ƒ������ɐ₦�ԔV��Ƃ����q������l�����c�����B

�����Ő�D�̔��������Îs���㌩�l�ƂȂ��č��Y���Ǘ����Ă����B�����͌���c���ɗ���₵�ĘA���܉I�������A�Z��ڂɂ��ɏh�G�~�c�p���j���ē��I�����l�ł���B

���̎��́A�u�������c�̘Z�Վ�`�v�Ƃ����Č����ł��]���ɂȂ����B�l�\�N��̏I��㌧��I���̎�����A�V����]�̋L���Ɂu�����Îs���̘Z�Վ�`�v�Ƃ��ďڏq���ꂽ���炢�ł���B

�Ƃ���ʼnÎs�����͎����̑I����p���A�[���Ƃ̊Ǘ����Y����Ђ˂�o�����Ƃ���ꂽ�B�������ɕx�Ǘ��l������A����ȔG�߂������ɖւ����ɈႢ�Ȃ��B

�@�����ԔV��̕��ł���B

�@�ނ͗c������̎�����Ŋw�Z���悭�x�B�����w�Ƃ̐��т͔��Q�ł������B���w����O���ɓ��肳��ɋ���H�Ȃ��o�āA�S���Ȃ̋Z���ƂȂ����B�������w�I�����Ɍb�܂�A ���Ȃɐi�܂Ȃ������̂���������Ƃ����B

�@�ނ͒|�z���O�˔N���ŁA���w�����w�܂ł̊w������́A�x�ɂ̂��тɒ|�z��ɗ��āA��l�͌Z��̔@���e���������B�ԔV��͒|�z�ƈ���ĉƂ��T��������A �~�������Ђ͎��R�ɔ������߂邱�Ƃ��ł����B�|�z�͂��̏]�Z���炽������̕��|���������B���ɎO������̔ނ����h�Ɉ��ɑ����Ė�����{�������A��ɑ��̋L�O���ɂɊ�t�����������A �唼���ԔV�傩�����đ厖�ɂ��Ă������w�{�ł������B�{���L��������A�����Ɗy���������̂��A���w�̘b�����ƂŁA�|�z�̋L���ɂ����ԔV��͂��̍��A �O�����w�ɊS�����������悤�ł���B

�@�ԔV��͋��s�鍑��w�ݍZ���ɁA�O�g�̖v���n�唋��Ƃ̖����{���q�ƒm�荇���ė��ɗ����A�A�E��ɂ������������B���̐V�Ȃ���ɏ����̐l�Ƃ��Ĕ����o�����[���{���q�ł���B

�@�[���{���q�͗L���l�ł���B�������m���Ă��Ȃ����Ƃ�����̂ŁA���������c���Ă��������B

�@�吳���N�O���Îs���������E���A���̑������ԔV����Q���B���̐܂ɒ|�z�ƈꎞ�Ԃقlj���Ęb�������A���ꂪ�Ō�ƂȂ����B��N��̋�N�āA�ԔV��͋}���x�����A �O�\�l�˂Őɂ������}�������B�ނɂ͎q�������������̂ŁA�[���Ƃ̑S���Y�͖��S�l�{���q�̏��L�ƂȂ����B�ޏ��͂��̍��Y���������蕥���ċ��Ɋ������B�e�ʂ̎҂͂������Ĕ��������A �Îs�����S�����܂́A�ˋC�����̖��S�l��j�~�ł�����̂͒N���Ȃ������B

�@�ޏ��͂��̑���������ď㋞�����B�����Ĉ��ɂ��ď����̐l�ɕϐg�����B�ޏ��ɂ͕��w�������A�ԔV�吶�O�ɂ���l�Ō��㎩�R�����������Ă����B ���̍˔\�������̂ł���B���̌�̐����͉₩�ŁA���d���m�Ƃ̌�V�A�u���W���A�I�쎍�����A�p���w�̗m�s�A�����ċA������⍚���Ԍ`���l�Ƃ��Ă��Ă͂₳�ꂽ�B

�@�ޏ��͍ːF�̑��ɍ��Ƃ̈�Y���锜��ȍ��͂Ɍb�܂�Ă����B�]���Ď��l�Ƃ����Ă��A��⏻�q�∽���͗ѕ����q�Ƃ����悤�ȁA�����I��Y�𖡂�������l�̒��Ԃł͂Ȃ��B �������̑�����[�I���㏗���ł������B

�@����̖����A�[���{���q�̓A�b�c�����������̌R�̂��쎌�����B�u�����a�点�č����a��]�X�v�̂��̉̂́A�ʍӐ��O�̃A�b�c�������Ɍ����ĕ������ꂽ�B

�@���W�I�ł��̉̂����|�z�́A

�u�[���{���q�͌��z�I�ȕςȎ�������Ǝv���Ă������A����͌��������B�ޏ������h�Ȉ������l�ł���B�]�Z�̗������ň��S���邾�낤�v�ƌ����ċӂB

�@�Ƃ��낪�I���ɂȂ��Ĕޏ��́A

�u�푈���Ɏ��͑傫�ȉ߂���Ƃ����B���͂��̂��Ƃ�[���������Ă���v�Ɣ��\�����B�߂��Ƃ͖ܘ_�����R�̂�����ČR�ɋ��͂������Ƃł���B�[���{���q����łȂ��A

�����͂������������\�����L���l�����ɂ��������炵���B

�@�u���̂͂��̐l�̐M�O��瞂�ł���B�^�Ӗ쏻�q�͓��I�푈���ɔ���̂ɗނ�����̂\�����B�������푈�������ŏI������ɂ��A����������Ȃǂ��Ă��Ȃ��B

�ʗ_�J�Ȃ͎���ɂ���ĈقȂ��Ă䂭���A�ϐ߂͉i�v�̒p�ł���B�������l�͏��X�y���������v

�@�|�z�͂��������āA�]�Z�v�l�̂��߂ɔ߂��B���̌�[���{���q�́A���a�l�\��N���\�܍˂ő��E�����B

�@�ԔV��͊w���̍��A

�u�ڂ��͈�l�ڂ����ŌZ����Ȃ��B������ڂ��̌Z��͏]��̌N���Ǝv���Ă���B�v

�@�ƌ��������Ƃ�����B���ۂ��ԔV��Ɛe���������̂͒|�z��l�ŁA���̒킽���͖w�nj��ۂ��Ȃ������B�|�z�Ƃ̌��ۂ������w�Z�Ƒ�w���オ�ł��Z���ŁA

�Ȍ�͏Z�������u�̂��߉�@����H�ł����Ȃ������B(�㗪)