(2013.05.30up 2013.07.01update)

Back

しみず けんじろう【清水健次郎(城越健次郎) 1907- 2000.10.23】『麦笛』1976

四季派の外縁を散歩する 第十九回

詩人清水健次郎――悲歌をめぐって

戦前の詩集収集を趣味としてゐる私が、かつて関係してゐた同人誌「季」の先輩詩人であった清水健次郎氏の詩集、『失ひし笛』といふ小冊子を手に入れた。

椎の木社版らしい、まことに瀟洒な装丁で、御遺族に連絡を取りサイトでの公開を願ったのであるが、快諾のご返事と共に、

忝くも当時の詩集を集成した大冊の詩文集『麦笛』の貴重な余部の寄贈に与かったのであった。いかなる符合か、自らも集成詩集を刊行せんとしてゐるところであった。

さうして頂いた本を読みつつ、曽て同人の末席に列してをりながら何の御連絡も差し上げることなく終った自らの不明をはげしく悔ゐた。同人誌で席を同じくしてゐた当時、

清水氏は主に訳詩を掲載され、戦前詩人「城越健次郎」=「清水健次郎」であることに私は気付かなかった。また追悼号でその事実を知った後も、詩集原本はもとより、

昔の作品を紹介するアンソロジーなどに出会ふこともなかったのであった。実はこのたび頂いた集成のなかで初めて読むことを得た各詩集、

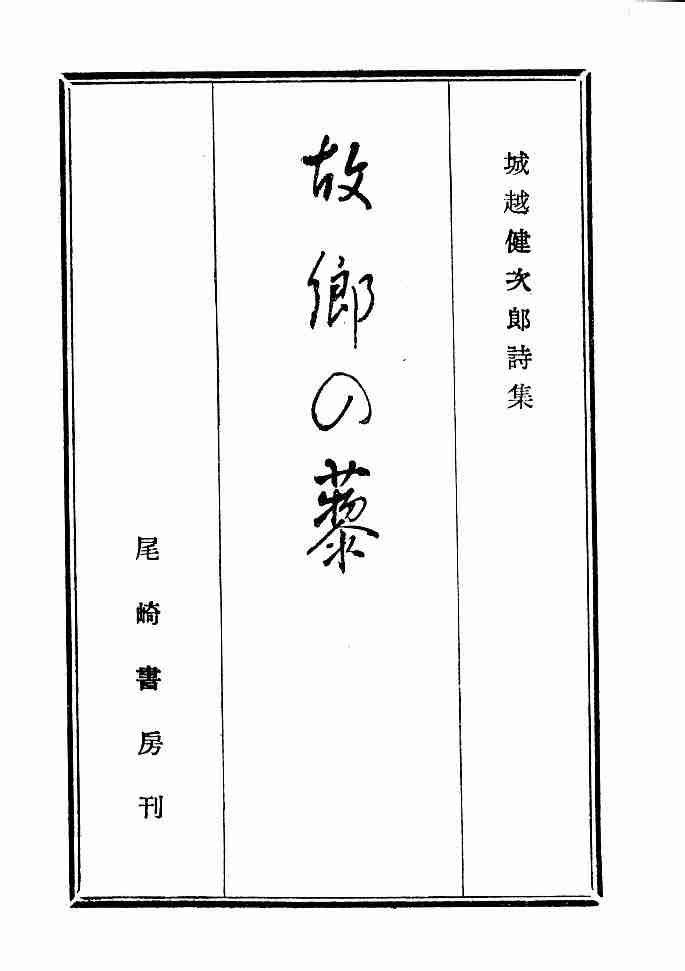

ことにも戦後になって出された詩集『故郷の藜』における、沈潜を極めた抒情詩に瞠目してゐる。それは「清水」に改姓すると共に詩人の面目を一新した詩集であったが、

これを「名詩集」とよぶことが憚られるやうな挽歌と煩悶によって全面埋められてゐる。その前の詩集、昭和十三年の『失ひし笛』

に掲げられた家族円満の集合写真と巻頭四行詩の「ゆくて」、これらが六年後の未来に悲しみの讖となるなど、当時の詩人に分かるはずもない。

「詩のルンペン」なる一編で世の中に恨み言を云ひ、「椎の木」主宰の百田宗治にたしなめられたことをしみじみと述懐された後年の詩人であったが、

当年の詩人は、軍隊へ行かうが、家庭を持たうが、なほ見果てぬ憧憬に生きることを本分とする青春詩人だったといってよい。

ゆくて

颱風の襲ひ来る前の

ひとときの静寂(しじま)

夕空に消えて行った

小鳥の群

無題 或は詩のルンペン

一枚一枚着物を剥いでは詩にかへて来た僕

僕はいま最後の肌着を脱いだ

われとわが肉を食って生きるか

食はずにゐて餓死するか

『失ひし笛』より

もっとも実生活では誠実な父として子供たちに愛され、そして三国高等女学校では、多くの教へ子に慕はれた有能な英語教師であった。

夭折した教へ子たちに手向けられた悼歌は、戦前につくられたものも含めて素晴らしい出来だし、中には森田愛子のやうな名声をなした人もあり、『角笛』散文編にはその思ひ出が綴られてゐる。

越前福井には昭和二年から十七年間にのぼる赴任生活であった。

さうした詩人を昭和十九年、立て続けに悲劇が見舞ふ。妻と次男が病魔に襲はれ、妻は帰らぬひとに、次男も一命をとりとめたものの失明。

敗戦間際の三国といへば再婚した三好達治が疎開してやって来てゐるのだが、詩人にとってはさうした先輩から文学的裨益を蒙るどころか、世の中全てに対し目も耳も塞ぎたくなる状況に立ち至ったであらう。

遂に愛する者の墓標を後にして「郷土に死に場所を求めて」淡路島へ帰っていったのであった。堪らないのはさうして帰郷した後まで疫病神が追って来て、

さらに次女をも奪っていったことであり、かうした究極の八方塞がりでの苦悩こそが、淡路島=正に蛹の貌をした故郷の島で詩人にメタモルフォーゼ(変態)を強いたのであったらう。

それは敗戦による価値変革とはもはや無縁のものであった。詩人は不幸によって生まれ変る、などと気楽に云ふけれども、

『故郷の藜』のどの一篇にも横溢する清冽な痛ましさに際しては、これがあの幸せな抒情詩人「城越健次郎」と同一人物の作品か、と心うたれずにはゐられない。

ああ 妻は何処にもゐないそして何処にもゐる

『故郷の藜』「悪夢」より

秋風は日毎につめたく

戦は日増しにはげしく

父の征くべき日も迫って来た

『故郷の藜』「故郷」より

老兵が徴されることこそなかったものの、この当時に書かれた作品の昇華のほどは、敗戦を境に穏やかに変質してしまった多くの詩人の作品とは全く次元を異にするものである。

斯様な数奇な前半生を存じ上げず、再婚した詩人が平穏な晩年にかけて自らに課せられた営為である、訳出詩のみを以って認知してゐた私は、先ほど申し上げたやうに、

氏に自分の詩集さへ献呈しなかった。その不明を深く恥ぢ、ここに件の詩集『故郷の藜』全文を再び御遺族の承諾を得て紹介したいと思ふ。

合せて「椎の木」「四季」の詩人達との交流が伺はれる好個の散文を引いた。あらためて詩人の鎮魂をお祈り申し上げます。

ああ 見えた見えた

お前の眼が見えるやうになったのだよ

しかもそれはこの暗闇の世に

漸く光明を見得た父の開眼でもあった

お前を抱いて看護しながら

父は日本の曙を考へ続けてゐたのだ

『故郷の藜』「光明」より

追記

淡路島は、田中克己が名字を継いだ母これん氏の故郷であり、先師は自分を淡路の産であると嘯いてをられた。『角笛』の挽歌は『悲歌』に収められた「哀歌」の各連を思ひ出さずにゐられなかった。そして氏の戦前詩篇の抒情には拙詩の発想と重なるところを多く覚えた、

けだし拙詩集をお送りしてをれば「見果てぬ憧憬」に大いに苦笑されたかもしれない。

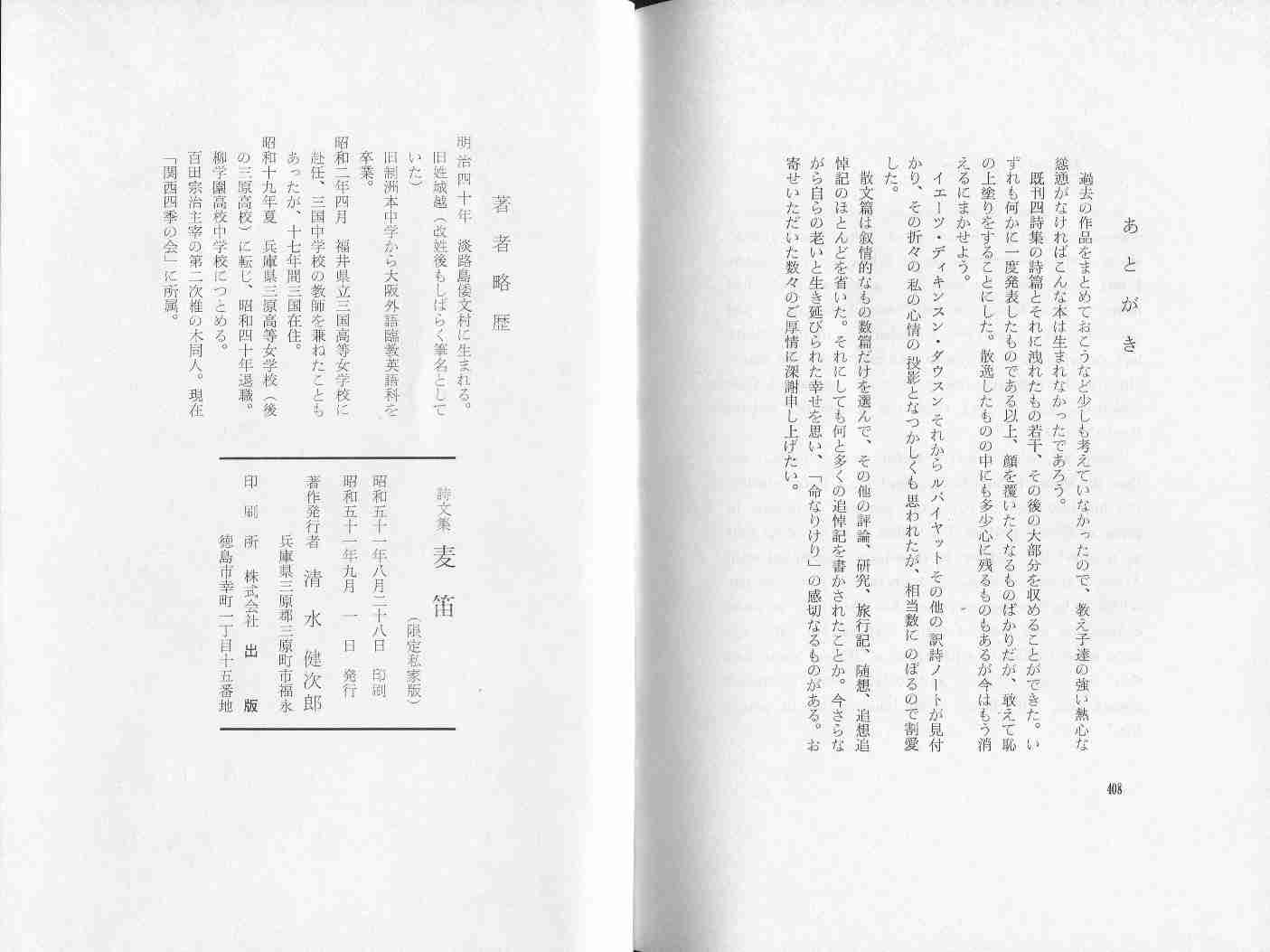

詩集『麦笛』

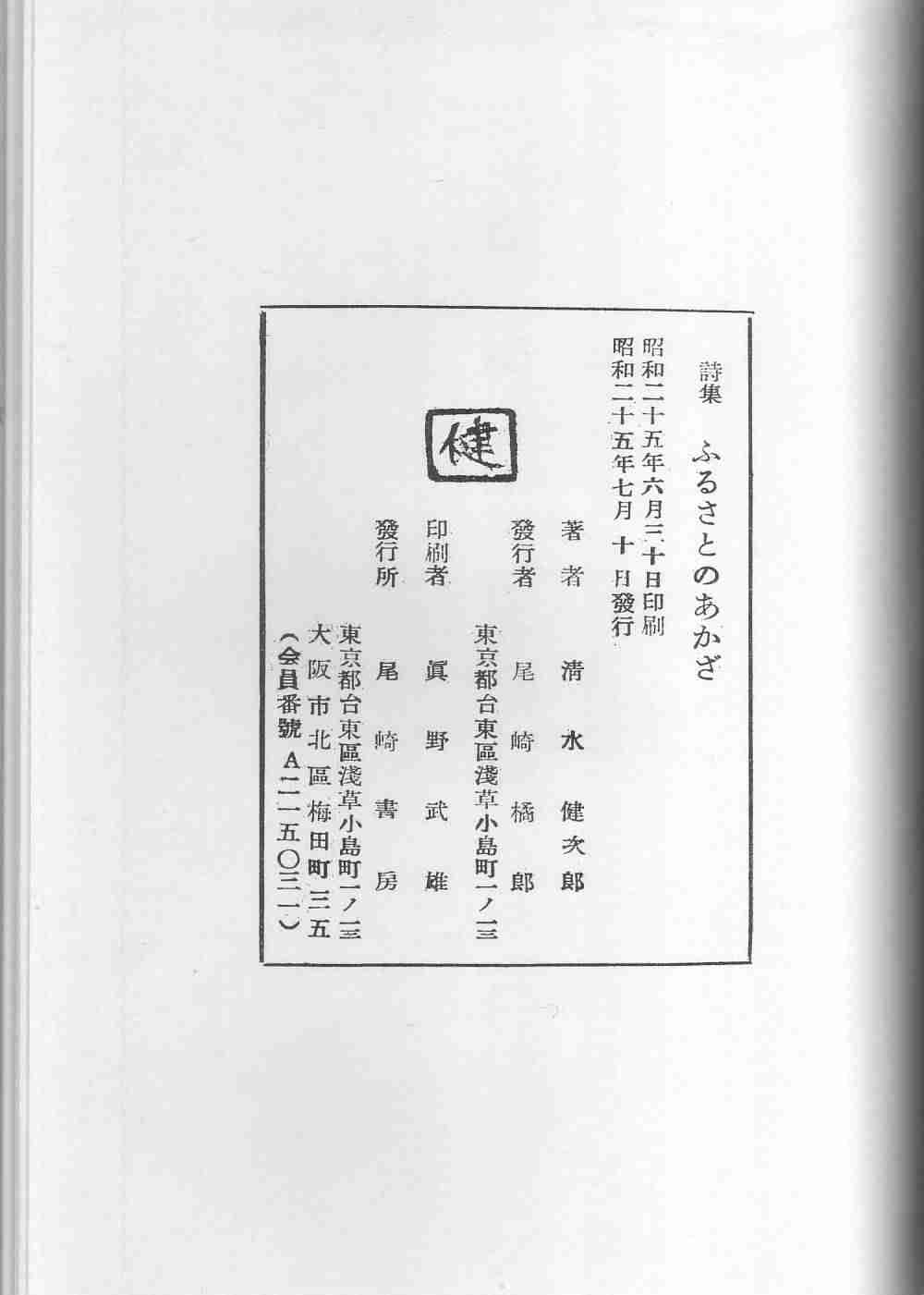

清水健次郎 第5詩集

(第1~4詩集の集成+散文集)

昭和51年9月1日 私家版

[24p] 18.6×13.5cm 上製 \非売

詩文集 麦笛 目次

詩集 欠伸と涙

イエロー

五月雨の夜

蚊

欠伸と涙

母

健康

咳

一筋の糸

回顧

のすたるぢあ

黎明

午睡

黄昏

秋の射撃

冬の射撃

破にかえて 賀川盛見

後記

詩集 雪のおもてに

序詩 雪のおもてに

海

遠き灯

帰らぬ父

飢えたる牧人

沼

小鳥

花売り

冬

海鳴り

雪

雪の夜道

秋夜篇

しぐれ

時雨

桜花

桐の花

病みて

母

病

秋深く

霰

母の夢

夢

母

故郷

風信子

早春悲歌

哀悼

悲歌

哀歌

白い花

悲歌

星

石鹸玉

梢

秋風

歳月

蜩

健康

父

サーカス

驢馬

鬚

鳴ない笛

鴎

後記

詩集 失ひし笛

ゆくて

鴎

鴉

タ陽

白雲

桐の花

プロメテ

無題

無題

手

闇

蜩

失ひし笛

燐寸

詩集 故郷の黎

序詩 巌壁の詩 百田宗治

松

無題

名づけ

悪夢

ともしび

墓参Ⅰ

故郷

土鈴

愛しき幻

防空頭巾

麦笛

光明

動物園

屑

墓参Ⅱ

時雨

松風

あられがこ

九頭龍川 ルミ子

妹 ルミ子

あとがき

拾遺詩篇

未刊詩篇

羊群

海をみつめて

秋灯

水仙花

水仙のひと

松並木

松

余呉湖にて

秋日

書庫にて

小鳥

落柿

アイヌ

小石

花

鶴

白日

薄明

楓樹

散文篇

葉桜

秋草の花かたるらく

虹消えて

ふるさとのうたびと

「千鳥」雑感

詩人の運命

新宿の一夜

アクロポリスの丘に立って

迎春近況

Forty Years

Professor Fujino

Dirge

あとがき

詩集 故郷の黎 全編

巌壁の詩

屹立した巌壁のおもてに

私は一つらねの文字を読んだ

書かれてゐない一聯の詩を

海が書き、波がうたった古い昔からの

物がたりの一節を

波は静かで

空には鳶が舞ってゐる午後

唐人防にて

百田宗治

志津子

アユ子 の霊に

松

北陸の海辺に流寓すること十有七年

日本海の孤島に一本の松の木がある

一丈に満たぬ雑木ばかりの中に

それは幾倍もの高さにすっくと立ち

シベリヤの寒風をひとり身に受け

その枝を折られ

その皮をはがれ

何時しかその葉も赤らんだ

遂に五位鷺もタベの羽を休めなくなった

しかし夜毎の海風にその梢はひょうひょうと鳴り

はるか北極星をにらんで松は立ちつくしてゐる

無題

世を挙げての狂乱の渦に巻かれながら ひそかに友に示す

枯れ残った菊も蕾の水仙も踏みにぢって

庭の土を掘り返し始めたが

手には一株の苗もなく

一粒の種子も残ってはゐない

紅薔薇を刈れと言ったのは誰か

欝金香の首をたたき切れと叫んだのは誰か

額に汗して耕せといふ

深く深く掘れといふ

植え得るものは落葉ばかり

注ぐものは霞ばかり

名づけ

陋巷に二男二女を得 近隣の厚情に甘えて安住する

お隣に初産で男の子が生れた

お世話してあげたお嫁さんだから

子供の名前もつけてくれと頼まれて

私は炬燵の上で漢和辞典を繰る

せまい部屋の炬燵し四方へ床をのべて

四人の子供達は寝てしまった

「やっぱりお隣の方が早かったね」

妻はほほえみながら

半ば自分の大きなお腹をもてあましてゐる

「どうもお前のは女の子だね」

「さうかも知れないわ」

「ぢゃー」

「ぢゃー どうなの、お気に入らないの?」

「いや、うちのが男の子だったらと考へて置いた名前を

お隣へ進呈しようと思ふのだ

一番いい名って二つはないからね」

「うちのが男の子だったらどうするの?」

「又その時はもっといのを考へるのさ-」

私は辞典をとぢて自分の本をとり上げる

静かな夜だ

雪になるかも知れない

「可愛い、赤ちゃんだわお隣の-」

初着の縫い直しの手を休めて

又思い出したやうに妻はいふ

悪夢

昭和十九年二月二十五日 妻志津子

忽焉として逝く行年三十四歳

「泣きくれて涙もつきし眼底のながまぼろしはうつくしきかな」

あんなに幸福さうに

あんなに安心し切って

産褥についた妻だった

夜半にふと見た悪夢がそのまま現となって

医師を求め、自動車を求めて

夜中狂人のやうに馳せ廻り

三人の子等は震へながら

凍りついた雪道を子安地蔵へ

裸足参りをしたのだったが

漸く手術を済ませて安心し、私に手をとられて

「もう楽になったよ」と云った途端

妻はすっと別の世界へ行ってしまった

名のない赤ん坊をつれて

四人の子供達と

途方にくれるその父を残して

その教へ子達は葬場で歌ってくれた

ネンネンヨオコロリヨと

火葬場まで泣きながら追っかけて来てくれた

乳辺に送って帰れば

写真ばかりはありし日の姿で

やさしく子等に微笑みかける

幼子は部屋を歩きまわって

又写真の前に来て坐る

ああ 妻は何処にもゐないそして何処にもゐる

ともしび

昭和十九年四月次男亜騎夫疫痢より脳膜炎を併発 遂に失明腰部脱臼 跛となる

「電気つけて! 早よ電気つけて!」

意識を恢復したお前は突然叫び出した

明るい晩春の午後の病室で

「アキヲキトクスグコイ」

母を失った悲しみを忘れるために

ひとり父の故郷へ帰ってゐたのに

こんな電報を受けとったのは

お前の母のニケ月目の命日だった

とるものもとり敢えず駈けつけた

父の故郷の小さい病院に

お前はすっかり意識を失ってゐた

父の輸血の甲斐もなく

その呼吸は次第に苦しく

その脈搏は殆ど途絶えさうだ

もう一本の注射をと

深夜看護婦にねだった父の願ひに

お前の呼吸は奇跡的に続いて

幾日を昏々と眠り続けたことだらう

「電気つけて! 電気つけて!」

お前は尚も叫び続ける

お前は自分の眼の見えなくなった事はまだ知らないのだ

声を殺して咽び泣く父の耳に

窓外から聞えて来る予科練の歌が

何と悲しく響くことか

亡き母の何時も自慢にしてゐた

お前の瞳の美しさは何処へいった

知事賞をもらったその健康体は何時かへってくるだらう

しかし父は信じてゐる

お前の心の美しさその素直さだけは

お前の呼吸のあるかぎり失はれないことを

痩せ細ったその手をとり

青くぼやけてしまったその瞳をみつめて

父はただ祈るばかりだ

お前の心の眼の開けてゆくことを

そしてその眼で

父のともす灯を見ることの出来る日を

墓参 Ⅰ

昭和十九年九月 越の国を去る

これらの大きい墓石だけが

お前の祖先と家を示してゐる

その一つ横側に

「景勝院静室妙貞大姉」と

小さく刻ませてその前に額づく

お前の愛した四人の者達――

高い杉の梢でヒグラシが鳴いてゐる

海の見えるこの丘の広い墓地

この大きい墓石に繋りのある

最後の一人の骨をここに埋めて

それを愛する四人の者は遠くこの地を去る――

夕映えて海は碧く光ってゐる

堤防の桜も幾たびか花をつければ

そこだけが新しいお前の戒名も

何時しか古びて

見分けがつかなくなるだらう――

群を離れた鴎が一羽何時までも空に舞ってゐる

故郷

盲いて尚立てざる次男を看護るために帰郷 家兄のもとに寄る。

「ふるさとも秋はさびしよ母のなき子等の上吹く風寒きかも」

これは父の生れたお家

ここは父の大きくなったところ

「お家へ帰らう!」はもうおやめ

そらカアカアも帰って行く

さあもう早くおやすみ

父の背におとなしく

秋風は日毎につめたく

戦は日増しにはげしく

父の征くべき日も迫って来た

母を喪ひ

なじみのない父の故郷へ移って来て

秋風をきくお前のさみしさはわかるが

アユ子よ

強く生きておくれ素直に育っておくれ

母はなくとも父は征くとも

土鈴

昭和二十年春亜騎夫開眼のために和歌浦M病院に至る

春浅い紀三井寺

その長い階はしを

盲ひた子を背に

私は頸垂れて登っていった

手術をしても望はないと

云ひ渡された病院を

あてもなく彷徨ひ出た

父と子だった

空襲サイレンの響く毎に

彼方の街並は

あわただしげな動きを見せてゐるが

御寺では鐘一つ鳴りも出でず

鳩ばかりが

天空より舞ひ降りて

春陽の中に群れ遊ぶ

購ひ求めた土鈴を振れば

盲いた吾子は手探り求めて

打ち振り打ち振りて徽笑む

あはれ憂なきがごとく

愛しき幻

昭和二十年八月二十七日次女アユ子賀集村の寓居で疫痢のために逝く

行年五歳 工場出動薪炭作業等で子等を顧る暇なく今漸くにして終戦を迎へ得たのに――

「父ちゃあん!」

遠くから呼ぷ声

「父ちゃあん!」

垣根の前で手をあげて呼ぶ声

「タダィマア!」

私はそれに答へながら田圃道を駈けて帰る

「おぱちゃんにお豆もらったよ、そら」

小さい袋を振りながら私の手に蚕豆を握らせてくれた

戦のはげしい時は

僅かの食糧の入ったリュックを背負って

小さい防空頭巾の紐をしっかりしめて

たったひとりで防空壕にがんばってゐた

アユ子

玄麦のおちらしばかりで

幾日も幾日も過してくれた

アユ子

お隣からもらった一握りの蚕豆に

そんなにも喜んで父を迎へに出た

アユ子

ポンポンが痛いからと

夕飯も食べずにひとり寝て

おとなしく便所へ何度も行った

アユ子

その次の日の暮方

母の後を追って

だまって逝った

アユ子

防空頭巾

アユ子は伝染病扱ひを受けたため、衛生係の手で荼毘に附してもらふ

「私の防空頭巾さん

可愛い防空頭巾さん」と

持っては何時も口ぐせに歌ってゐた

小さい防空頭巾は

吾子を野辺に送って帰れば

廊下の隅に捨てられてあった

何時もその背にあって

野辺に役場の

あの戦のはげしさの中に

小さい生命を守りとほしてくれた

可愛い、この防空頭巾

アユ子はもうこんなもののいらぬ世界へ

母の懐へと一足跳びに行ってしまった

馬鹿正直をとほさうとした父

衛生知識のあまりに乏しかった父

可愛がる事のあまりにも少なかった父

ああただ悔恨ばかりが針のやうに――

向ふの森の中に火が見え始めた

あれは吾子の現身を焼く火だ

三人の兄姉は縁測に並んで掌を合す

出来たときあんなにも喜んだ

新調の夏服をつけて

一番好きだった人形を抱いて

アユ子は母のもとへ旅立っていった

たったひとりで

一度燃え上った火も

今はほのかな煙となって

夕暮の空に静かにのぼってゆく

小さい仏壇の中の

真新しい「愛幻童女位」は

消えかけた蝋燭の光に浮び

手に残った防空頭巾をもてあまし

私は何時までも夕闇の中に坐り続けてゐる

麦笛

遺骨と子等を連れて移ること三たび幸に一草盧を得たり

麦青く

菜の花あざやかに

雲雀空に囀る

藁屋の窓に

童ひとり

麦笛を吹く

単調なその音は

空に響きて

わがおもひ

幼き日にかへらしむ

麦青く

菜の花あざやかに

あふるさとは

幼き頃とかはらざれども

光明

昭和二十一年秋、亜騎夫京都大学病院に入院、

四ケ月にして漸く一分の明を取戻す

「父ちゃん」と

繃帯をはづしてもらって

恐る恐る真赤に充血した眼を開いた瞬間

お前は呼んだ 父の名を

手術に丸二時間かかり

三日二晩の絶対安静の後

はじめてとった眼の繃帯――

ああ幾年振りに見る父の顔だらう

その二日間の何と長い思ひだったこと

ああ 見えた見えた

お前の眼が見えるやうになったのだよ

しかもそれはこの暗闇の世に

漸く光明を見得た父の開眼でもあった

お前を抱いて看護しながら

父は日本の曙を考へ続けてゐたのだ

かすかに父の顔を見得たお前の眼

かすかに光明を見得た父の眼

手術は完全に終った

後は自分の力で見ることだ

行かう亜騎夫

手をとり合って力強く

その歩みは危く遅くとも

一歩一歩踏みしめて

お前の人生

そして父の第二の人生へ

動物園

――亜騎夫退院

風寒き師走の末

人出まばらなる

ここ洛東の動物園

大人の上衣を裾長に着し跛の子

その手を引きて歩む父

四ケ月に及ぶ病院の起き臥し

翌日は退院といふ日に

せがまれて訪ね来し動物園

弐拾銭の入場料の他に

貧しき父は何をかなすべき

「獅子は? 虎は? 豹は?」

幼き日の記憶をたどりて

眼開きし喜びに吾子は訊ぬれど

戦敗れし国のさびしさ

猿のみが唯一の人気者

されどその大いなる柵の中

人造岩の蔭に動く

薄黒き姿は見えざるなり

恥しきその仕業(しぐさ)を

カメラに収めんとあせる

アメリカ兵の笑ひ声のみが高く――

「こは珍しき鳥なり」と

籠を指差せど

枝うつりする小さき鳥は

眼開きしばかりの吾子には見えざるなり

「象は? 鰐は? 河馬は?」

ああ 吾子の欲りするものは

遂に一頭もあらざるに

尚父の手を引きて

風寒き動物園を去らんとはせず

屑

昭和二十一年再婚、翌年三男湧生る

朝毎に思ひを新にして

われとわが身に鉋をかける

だがただ徒に屑のみを散らし

それを焚いては六人の生命を支へる

墓参 Ⅱ

昭和二十三年七月北陸地方震災の報に馳せて

亡妻と愛児の眠る墓に至る

大地震に揺ぎ覆へりしこの墓石

かつてわが愛しみしもの

わが血を分けしもの眠るこの土

土壊は割れ墓石は倒れて

汝等の眠りの如何に乱されしことか

無力なるわれはただ手をこまねき

頭を垂れて瞑目するのみ

又もかすかに地は震ひ

大樹の梢はさやぎて

蝉の声ひと時とだえしが

仰げばありし日の夢をのせて行きし

雲のたずまひ

海は碧く

呼びかはしつつ群れ飛ぶ鴎の翼は

タ陽に映えて白く光る

時雨

ふるさとは遠きにありておもふもの 犀星

時雨降る

故里の窓に時雨に降る

隣のラジオは

戯けた歌を奏でてゐるが

机上に散らした書物の上に

肱をついて外を跳める

わが心の頑なさと才のともしきに

徒に過ぎた半生

二十年振りに帰って来た故里に

飢をしのぐに漸くの日

ああそれにしても

何と変てこな世の中だらう

観念論 唯物論 実存主義

ぐるぐるめぐる思惟をとめて

配給の甘藷をかぢり番茶を酌んで

せめて「静かな眼と平和な心」を

時雨降る

庭の落葉に時雨降る

ああ ここが故里

それとも遠い旅路の果なのか

松風

三原野の松のあらしを越の海のしほのとよみとききてめざめぬ

へようへようと 松風渡る

潮騒のごと遠く響きて

寒床にひとりめざめ

枕頭の書を引き寄せる

わが僚友のハンストかけて

獲得せし越年資金

子等のため暖かき肌着買はんと

そを持ちて町に出で

遂に買ひ得ずしてひそかに求めし

こは激しき憤りの書、絶望の書

子等の咳に思ひを断たれつつ

凍る手に頁をくる

父の

頭上を渡る松風の音

あられがこ

――あられがこ・越前九頭竜川の上流に住む魚――

あられがこ

仰向にねて

霰に白い腹を叩かせ

寒流を下るといふ

凍れる山脈を越え

枯木の梢をかすめ

眠れる家家の屋根を渡って

はげしく襲ふ霰の夜

荒れるものは荒れしめ

眠れるものは眠らしめ

ああ霰に腹を打たせて

あられがこは河の面に浮いてゐるといふ

附 おもいで ルミ子

九頭竜川

机の前に坐って

私の生れたふるさと

そのなつかしい九頭竜川の描いてある

額の絵を見る

きれいに澄んだ水の上に

岡のけしきがしづかに映っている

あんなに美しかったかしら

この絵を見て思い出すのは――

シミーズだけになって遊んだ友達のこと

川に映えている自分達の影

やっちゃんのは小さい

小さいのが波のために拡って

だるまみたいだった

今でも小さいだろうか

吉ちゃんのは細かった

ひょろひょろとしていて

電信柱の影みたいだった

ぐにゃぐにゃと川の波でゆれる影

お日様の光をまともにうけて

まぷしそうな顔

風になぷられてゆれる髪

あの人達だって きっと

思い出しているにちがいない

妹

あのかわいい顔が目にうかぶ

真丸いお顔に小さい口

おきておくれ私の胸に

アユ子の面影

私のたった一人の妹アユ子

このおろかな姉は

何一つあなたの喜ぶことをしませんでした

でもよく「姉ちゃん姉ちゃん」と

呼んでくれたわね

あのピンクのはなびらのような

小さい口びるから

お人形とも遊ばず

お友達とも遊ばず

毎日あのやわらかい口びるで

上手に歌をうたっては

私達をおどろかしました

アユ子は

運命の母様に一番似ていたのだろうか

昔の すぎ去ったことは

思い出してはいけないかしら

あとがき

草盧の前を拓いて菜園としようとしたが、ただ徒にあかざぱかりが生える。乏しさの極みにはそれを摘んで食膳に上せ、耕種の怠りを忘れようとする。

一枚一枚着物を剥いでは詩にかへて来た僕

僕はいま最後の肌着を脱いだ

われとわが肉を食って生きるか

食はずにゐて餓死するか

前詩集のこの詩にきびしい御叱正を賜った旧師旧知に、身辺雑事のみをうたったこの貧しい小集を敢て消息代りにおくらうと思ふ。

感傷に溺れる愚と、現実に屈する怯儒を恥ぢながら、詩はやはり私にとって最後のものであった

一九五〇年二月亡妻七周忌に 淡路神代村にて

散文篇 より

詩人の運命 百田宗治の思い出

百田宗治という詩人は大正初期に白鳥省吾、福田正夫、佐藤惣之助、富田砕花等と共に民衆詩人として出発して、日本におけるプロレタリヤ文学の先駆をなし、

それから人生詩に移り、やがてシュルレアリズム的な傾向へと移って行って一昨年不遇のうちに亡くなられた。大阪の中心道頓堀の近くに生れ、学歴というほどのものはほとんどなく、

師弟知遇関係もあまりなしに四十年にわたって詩壇の第一線に活躍し、幾多の優秀な詩人文学者を育成し、又一面児董詩にも大きい貢献をした人である。

私は百田氏が人生詩に移ったころから私淑し、当時大阪の住吉に居られたのでその知遇を得ようと思って大阪の学校へ行ったが、

百田氏は東京に移って当時の詩壇の公器であった「日本詩人」の編集に当られ、最も有力な詩人の団体であった詩謡会の中心的存在として活躍されていた。

日本詩人廃刊後「椎の木」という詩の雑誌を主宰され、伊藤整、三好達治、丸山薫等の新鋭詩人を世に送った。第二次椎の木再興に当って私もその同人に加えてもらった。

当時私の住んでいた北陸へも数度来遊され、東京へ出る度にお訪ねしては色々ご指導をいただいた。第二次椎の木からは乾直恵、高祖保、

内田忠等の詩人が育って行ったが今日通俗に有名になって残っているのは女流の江間章子ぐらいのものかも知れない。そして百田氏目身も西脇順三郎、春山行夫等との近付きからか、

シュレアリズムに傾いて行ったので私は椎の木から離れて行った。

昭和九年、私は椎の木に原稿を送らずに、内田忠君の詩誌「書帷」に

無題

或いは詩のルンペン僕

一枚一枚着物を剥いでは詩に換えて来た僕

僕は今最後の肌着を脱いだ

我とわが肉を食って生きるか

食はずにゐて餓死するか

という詩一編を発表した。するとすぐ百田氏から

「どうしてあんな心細いことを書くのです。何故一つの世界をお作りにならんのです。嘘でも何でもよい、ひょっとすると嘘の方がいいかもしれぬ。

所詮は嘘を誠にするのが吾の人生です。あなたは余りに正直すぎる。人間裸になったらもう脱ぐものはない。だから着物を着るのです。ジイドも着物です。ヴァレリーも着物です。

そんな正直なことで嘆くより、何故あなたに似合いそうな着物を着ないのです。着物が人間を作るのです。云々」

という長いお手紙をいただいた。私は病床で何度もこの手紙を繰り返し読みながら、ついに返事を出さなかった。

しかし私が上京する機会があれぱ、必ず百田氏をその勤め先の金星堂に訪ねて無音を詑び、心ぱかりの北陸名産品をお届けしたりしていた。

しかし百田氏の私の文学の将来を見透した忠言は痛かった。そしてその言の通り私は詩が作れなくなってしまった。

しかしそのころ北陸に疎開して来られた三好達治氏と私はしきりに往復し百田氏の噂をよくしたものだった。戦ははげしさを加え、文学者も何等かの形でそれへの協力を迫られ、

私も地方文化連盟の一員として働かされて体を悪くするに到った。そこへ妻の急死という思わぬ不幸がふりかかり百田氏との交渉もほとんど絶えた。

――以上が「青樹」に連載して来た「私の逢った文学者」の申の「百田宗治先生の思い出」の概略である。

昭和十九年の夏といえぱ日本がいよいよ焦土戦術を考えて、狂気じみて来たころだが、私は三好氏等に送られて母のない四人の子たちを連れて淡路に帰って来た、

ここを死場所ときめて――。その時三好氏から贈られた「荘周が夢山を越ゆ秋の蝶」という短冊を未だに意味がわからぬままに大切にして、秋になると何時も書斎に掲げることにしている。

戦も悲しい終結をつげ、窮乏の唯中に次女を失い、苦しい生活の後、やっと少し落ち着いた昭和二十五年、私は亡妻の七周忌記念と、

あまりにも疎遠に過ぎた旧友達への消息代りにと思って、第四詩集の編集にかかった。偶々筐底から百田氏が初めて北陸を訪れ、

私の下宿の部屋で(当時私はまだ独身でした)地方新聞の求めに応じて書かれた即興の越前東尋坊を歌った詩の原稿が見付った。それは私の原稿紙にかかれたのだが、

私はそれを筆写して新聞記者に渡し、先生の原稿は私がもらっておいたのだった。それを序文代りに入れたいと思った。しかし百田氏は当時何処に居られるか私にはわからなかった。

中野のお宅のあたりは焼けて北海道の方へ赴かれたときいた。私は仕方なしに無断でそれを巻頭に入れて印刷し製本が出来た時、

神戸で見たある雑誌に先生の文が載っていたのでその雑誌社に照会して、先生が千葉県の方に疎開されて居付いて居られることを知った。

第四詩集に添えて私は先生の詩を無断で載せた非礼をわび、簡単に近況を報告した手紙を出した。

先生からは長い丁寧な手紙が来た。先達還暦のささやかな祝いをしたが、室生犀星のお嬢さん杏子さんが病気の父に代って祝いの品を持ってわざわざ千葉まできてくれた。

その杏子さんは大正の大震災の直前病院で生れ、先生が犀星と二人で焼けた病院からの避難先をさがしあぐんで、漸く上野の美術館で無事な母子を探し当てたのだ――ということ。

そして先生の二度目の北陸来遊の時、生れたばかりの私の長女――それが知り合いの料亭の廊下に枕蚊帳の中にひとりぼつんと寝かせてあったのを先生が見て下さったのだったがその消息をたずね、

夫の子供の成長をきいてくれた。

「三十年の交りなれば吾児が名をみな覚え給う師の君のふみ」

何か機会を作って是非淡路に行きたいから道順や乗物の様子を知らせてくれとの便りもあった。私は詳しく道順と船の時間表、それに地図を同封して返事を出し、

関西地方まで来られたら是非お知らせ願いたい、お迎えに行くからと書き添えた。

三男が小学校へ行くことになって新しく買った国語の教科書を見ると先生が志賀直哉と共にその監修者になって居られるのを知った。

先生の長い間の児董文学への努力が今日こうした事に実を結ばれたのだとひそかに喜んだ。

二、三度お手紙をあげたのにお返事がないままに過ぎていると、淡路まで足を延す予定で和歌山県の海南市まである学校の校歌を作るために出向いて、

急に体を悪くして帰って寝ている、もう淡路へも行けそうにないとのお便りがあった。

「戦の炎のがれて東路のはてに病むとふ師のふみとどきぬ」

驚いてお見舞状を出したがお返事はなかった。偶々上京する機会があって何とかして先生をお見舞したいと思ったが、

千葉も相当田舎の方らしいので日帰りでは到底駄目とわかって帰ったのだった。

そのうちにやや小康を得ているからという便りがあって、近く創元社から大部の詩人全集が出ることになった。いわゆる民衆詩人として出発した詩人では先生だけが収録されること、

そしてそれには既刊の全詩集が収められる予定であるが、戦災で蔵書を全部焼いてしまったので先生ご自身の初期の詩集も今は手許にない、私の持っている分を知らせてほしいとの事であった。

私が田舎としては相当に詩集を蒐めていることを知ってのお手紙に感激して、所持の先生著作の目録を作って送った。不整理や、

幾度もの移転にたしかにあったはずの詩集の見つからぬのもあった。折返し先生から、そのうち「ぬかるみの街道」と「静かなる時」の二冊が見つからないで困っていたのだ、

是非貸してほしいと言って来た。

私は二詩集の詩を全部自分のノートに書き写して、私の蔵書印が捺してあって失礼だが先生のお手許にお納め願いたいと言って送った。

「焼け失せて今はともしとふ師の詩集鳴門若布を添えて送らん」

創元社の「現代詩人全集」は大きい企画で出始めた。しかし先生の全詩集の収められるという第六巻はなかなか出なかった。

創元社は放漫営業とストライキで破産という運命に立ちいたった。先生からは便りがなかった。

そのうち創元社は営業を縮少して東京創元社として生れ代り、詩人全集も続刊されて遂に第六巻は大手拓次、佐藤惣之助、

平戸廉吉の三氏とともに先生の全詩集が収められて三十年の春出版された。私の送った二詩集も口絵に写真版で出ている。この機会にもう一度年代順に先生の詩を読んで見ようと思った。

三十一年の正月には遂に先生からの賀状が来なかった。先生からは何時も一月の十日ごろきれいな越前和紙の私製はがきに簡単な文句や俳句などが書かれて来たものだったが。

突如私は朝の新聞に先生の計報が載っているのを見て驚いた。早速弔電をうつとともに心ばかりの香料をお送りした。しかし私はその宛名に困った。

先生は私の家庭の一人一人までよくご存じであったが、私は先生のご家庭のことは全く知らなかった、というのは私が何時か東京中野のお宅を訪ねて先生がお留守だった時、

若い美しい女の方にそっけない挨拶をされたことがあり、先生の詩に「出奔」という一詩のあることからご家庭のことについてお尋ねしたことがなかった。

しかし何時か北陸の海岸を一緒に歩いていて、福井の幕末の歌人橘暁覧のことに及んで、先生もご長男に「アケミ」という名をつけたと話されたことを思い出して「百田暁見様」として手紙を出した。

数日後未亡人から丁寧なお礼状をいただいた。貞子というお名前が記され、私のこともよくご存じで福井以来の長いつき合のことに及び、

先生は病状が急変された由を述べられてあった。そしてその文字が先生の筆蹟とあまりにもよく似ているので晩年のご家庭生活はきっとご幸福だったのだろうと愚妻とも話し合ったことだった。

その後伊藤整氏を中心として百田氏遺族の救援資金募集の計画があって、先生の晩年は経済的には恵れていなかったのだということを知った。

そのうちに室生犀星が「芸術家の運命」という小説で百田氏を描いた。それは当時相当文壇の注目をひいた作品であり、その題名の通り芸術家の芸術と経済生活、

家庭生活ということに問題を投げたものである。

犀星と百田氏はほとんど同じ時代に、同じように学歴も師弟関係もなく文壇に出て、一方は小説の筆をとったために今日大をなしてその著作はペストセラーに数えられるに至り、

一方は詩ばかりかいていたので不遇の中に田舎の片隅で窮死するという運命に終ってしまったのだ。

伊藤整はその自伝小説「若い詩人の肖像」の中で百田氏のことを「如才なく目さきのきく人」というような意味のことをかいていたと思うが、たしかに百田氏の一面にはそうした所もあったろう。

あったれぱこそ詩一本に六十五年の生涯を生き抜くことが出来たのである。彼と同時代の詩人で今日尚詩をかいているのは昨年芸術院会員に選ばれた堀口大学位のもので、

佐藤惣之助、福田正夫は百田氏よりも早く亡くなられた。そして福田正夫は長編叙事詩をかき少女小説等をかいていたし、佐藤惣之助や白鳥省吾は新民謡や流行歌の作詞で生計を立てていた。

室生犀星と佐藤春夫は早くから小説の筆をとり両氏とも小説家として遂に大をなし、詩はむしろ余技的に時流に拘泥せずに作ってはいるが詩壇の圏外にいる。

百田氏の詩集は私の知る限りでも十五冊に及び、その他解説書、啓蒙書、詩論集、随筆集等も十数冊に達するであろう。昭和初年に金星堂から同氏の企画編集で出した現代詩講座十巻、

現代文章講座など前後に比を見ない大きい規模でその果した役割も犬きかった。そして又全国の小学校の国語の先生方と協力して児童詩、

綴り方の運動を続けられたのも高く評価されるべきであると思う。

歌人や俳人は相当の年期を入れた人は皆夫々主宰の雑誌を持ち何等かの収入を得て経済的にも相当の暮しをしているようだ。

しかし詩人は流行歌の作詞に手をつけて当らぬ限りは全く恵まれていない。創元社の現代詩人全集に収録された数十人の明治から昭和にかけての詩人を見ても、

慧星の如く現れて若く夭折してしまった少数の天才を除いて、果して幾人が詩一本に生き抜いたであろうか。

私は自分の極めて貧しい文学面で敢て師と言うべき人は百田氏をおいて他にはない。私が椎の木再刊の第一号にのせた「足跡」と題する詩に

「かつて私はその人に背を向けて歩きだした。しかし今薄闇の中に私は誰かの足跡を見出してそれをたどろうとしている。前を歩いているのは誰だろう。

私はその足跡をたどって行くより他に道を見だし得ない」

という意味をかいて百田先生に捧げた。(この詩は私の詩集に入れなかったので、今かすかな記憶をたどって大意だけをかいた)しかし私は前を行く詩人として百田氏を見ていたのはごく僅かの期間に過ぎなかった。

私はだんだん細くなって行くことを知りながら一本の道を危い雇どりで歩んで行った。横に大きい広い道のあることを知りながら。

私は師から痛い忠言を受けた。しかし私は己の偏狭の質からか、自らの才の乏しさからかそれに従わなかった。果して師の言の如く私の行く道はそこで行き止りになってしまった。

そして自らそれを切り拓いで行く努力をしないで倒れてしまった。しかし師はそれをとがめなかった。そうなるより仕方のない目私身の乏しさを知り給うてであろう。

ほんとうの自分を知ってくれている師ほど恐いものはない。しかしそれほどありがたいものはない。そうした師を持ち得たものは幸である。しかし、

師としてはその弟子が期待したほどの才もなく、努力もせず、師の言に従わずに背き去って行くほど淋しいものはない。しかも、その弟子のためにやさしい目ざしを何時も向けていることはむずかしいことだ。

私が百田先生に先生の詩集をお送りした時、丁寧な礼状をいただき、「このお礼はどうしたらよいかわからない、今の私に出来ることなら何なと申して下さい」という過分のお言葉をいただいた。

先生はその時既に余命幾何もないことを自覚して居られ、全集に入れたいと思うご自分の詩集が見付らないで随分淋しい思いをして居られたに違いない。思いがけなく遠く離れた、

そして久しく疎遠にしていた私のところでその探しあぐんでいた詩集を見付け得た喜びを卒直に述べられたのだ。私はそのお言葉に感激して、実は北陸でかいてもらった

「何もない庭にも陽が照れぱ万架の花の咲くここちがする」

という短冊を不注意にも鼠にかじられたので、これをかき直していただいて、かつて友人北島敏に頼んでわざわざ先生に書いていただきながら、

遂に私の手に入らなかった「怠惰と来世」の中の句を書いて欲しいと手紙に書いたのだが、あまりにも厚顔しく先生のご好意に甘えすぎると思って破り捨てたのだった。

今私の手許にはもう一枚

「いつとはなしに照ってゐる陽

いつとはなしに過ぎてゆく鳥かげ」

という短冊が残っている。

寒い冬日の書斎にこれを掲げよう。

ああ既に先生はいない。

(昭和三十三年)

新宿の一夜

その頃いわゆる支那事変が長びいて、覆いかぷさつた黒雲が次第に濃さを増しつつあった頃だが、私は毎夏の大半を東京で過すことにしていた。

まだ東京には残っていそうに思われた自由の雰囲気を求めて、何かの講習会に出なければならないという名目のもとに家を出て、帰省した従兄の下宿に入り込み、

朝は講習に顔だけ出して、午後は上野の図書館で昼寝をし、夜は講演会か音楽会にという毎日だった。帰りの切符を買っておいてできるだけ食費を切りつめ、金のある限り暑い東京に頑張った。

いよいよ金が尽きて帰り仕度をしていた日の新聞の片隅に、丸山薫を囲む現代詩の座談会」という消息が出ていたので、

帰り仕度のままその会場である新宿の喫茶店へ出かけていった。

丸山さんは聞きしにまさる巨漢なのに驚いたが、他の人びとは誰が誰なのかさっぱり見当もつかなかった。皆それぞれに勝手な熱をあげていたが、

丸山さんは始終にこにことごく僅かの言葉を押しはさむだけだった。私はもちろんただ黙って耳を傾けていた。

突然そこへ紋りの浴衣の着流しで、目も醒めるばかりの婦人を連れた痩身の男がふらっと入って来た。座談を中止して中央の席を空けるとその人は婦人と並んで席を占め、

出されたコーヒーを全く作法なんか無視した態度で飲んだ。婦人は浴衣に黒繻子の帯、真赤な帯締めをしている。誰にも挨拶もしなければ、誰も何も言わない。

その人の態度はそんなことを無視――というよりは拒否しているように見えた。

座談が続けられた。どういうきっかけだったか、三好達治の四行詩のことを誰かが言い出したら、中央のその人は

「あんなものはフランシスジャムの模倣だよ」

と始めて口を挾んだ。

「それは違います。発想こそジャムに学んでいるかも知れないが、むしろ東洋文学の伝 統の上に立っていると思います」

と私はややむきになって抗弁した。

「四行詩なんて西洋のものだよ」

とはき棄てるような言い方をするので

「日本にだって梁塵秘抄、今様以来の伝統があるし、漢詩だって…」

となけなしの知識でさらに言おうとしたら、その人はすっと立ち上って出て行ってしまった。そばの婦人も立って、一寸ふり返ってちらっと一座を見廻しただけで、

頭も下げずにドアの外に消えた。

もちろん誰も止めようともしなければ、一言の挨拶もしなかった。

その瞬間、私ははっと今のは萩原朔太郎だったのだなと気付いた。しかしその場の空気から、

折角出席していただいた朔太郎に田舎くさい青二才が生意気なことを言ったので気を悪くされて出て行かれたのではないかと謝ることもできなかった。

間もなく散会になり、二階への階段を登りかけていた丸山さんを私は呼びとめ、名を告げてお詑びを言った。

「いやいいんですよ、先生はいつもああなんだからたしかに三好君の詩には東洋的なところも多分にあるね」

と言われた。 それから二言一言、私と二人の共通の友に当る内田忠君の病状について話し合った。

「そう、そんなに悪いのですか、しぱらく便りがないと思っていたらお会いになったらよろしく伝えて下さい」

と言って階段を登っていかれた。 私はその夜の汽車で帰途についた。

私が丸山薫にも、まして萩原朔太郎にも会ったのはそれ一度切りだ。

三好達治が当時私の住んでいた福井県の港町三国へ疎開して来られたのは太平洋戦争の末期であった。狂気に満ちた世相の中で、私は妻を死なせ、

郷里の淡路へ帰してあった次男が生死の境をさまよっている状態が続いたりして疲弊の極にあったが、畠中哲夫君などと時々達治を訪ねた。

畠中君が「奥さん」と呼んだ女性が、私がかって薪宿の喫茶店で朔太郎と連れだっていた方だと気がついた。

そしてちらっと達治の経机――それを達治は普段使っていた――に目をやると数冊の漢詩集が積まれていた。

あんなに朔太郎に打ち込んでいた達治の四行詩を、朔太郎はあの時なぜ一言のもとに否定したのであろうか。

「日本抒情詩の唯一の後継者は伊東静雄だ」と朔太郎が言って達治を激怒させたが、果たして日本近代抒情詩が、朔太郎―静雄とつづくのか、

達治へと続くのかは私にも未だ解き得ない課題である。

あとがき

過去の作品をまとめておこうなど少しも考えていなかったので、教え子達の強い熱心な慫慂がなければこんな本は生まれなかったであろう。

既刊四詩集の詩篇とそれに洩れたもの若千、その後の大部分を収めることができた。いずれも何かに一度発表したものである以上、顔を覆いたくなるものばかりだが、

敢えて恥の上塗りをすることにした。散逸したものの中にも多少心に残るものもあるが今はもう消えるにまかせよう。

イェーツ・ディキンスン・ダウスンそれからバイヤットその他の訳詩ノートが見付かり、その折の私の心情の投影となつかしくも思われたが、相当数にのぼるので割愛した。

散文篇は叙情的なもの数篇だけを選んで、その他の評論、研究、旅行記、随想、追想、追悼記のほとんどを省いた。それにしても何と多くの追悼記を書かされたことか。

今さらながら自らの老いと生き延びられた幸せを思い、「命なりけり」の感切なるものがある。お寄せいただいた数のご厚情に深謝申し上げたい。

著者略歴

明治四十年 淡路島倭文村に生まれる。旧姓城越(改姓後もしばらく筆名としていた)

旧洲本中学から大阪外語臨教英語科を卒業。

昭和二年四月 福井県立三国高等女学校に赴任、三国中学校の教帥を兼ねたこともあったが、十七年間三国在住。

昭和十九年夏 兵庫県三原高等女学校(後の三原高校)に転じ、昭和四十年退職。

柳学園高校中学校につとめる。

百田宗治主宰の第二次椎の木同人。現在「関西四季の会」に所属。

【参考文献】

「季」84号(2001.5)清水健次郎追悼号

目次

追悼 清水健次郎

清水さんの翻訳詩 杉山平一 4-5p

九十路の春 清水健次郎 6-8p

詩を思いつづけた生涯 矢野敏行 9-11p

最後の出会い 奥田和子 12p

追悼 小原陽子 13p

死と少女 清水健次郎さんへの追悼詩 小林重樹 14-15p

清水健次郎さんを偲んで 紫野京子 16-17p

清水健次郎さんの思いで 舟山逸子 18-19p

清水健次郎詩抄 小林重樹編 20-25p

「詩を思いつづけた生涯 清水健次郎」

矢野敏行

清水健次郎さんは、京都府立文化芸術会館で、初めて「関西四季の会」の集まりを持った時(一九七四年)にも、遠路、淡路島からかけつけてきて下さった。その時、

リュックを背負われていて、確か、京都駅から河原町荒神口上ルにある会場まで、歩いて来たのだと仰った。そして、それ以来、清水さんは、私にとっても、『季』の会にとっても、

いつも優しく見守りつづけていて下さる、心強い先輩詩人でいて下さった。

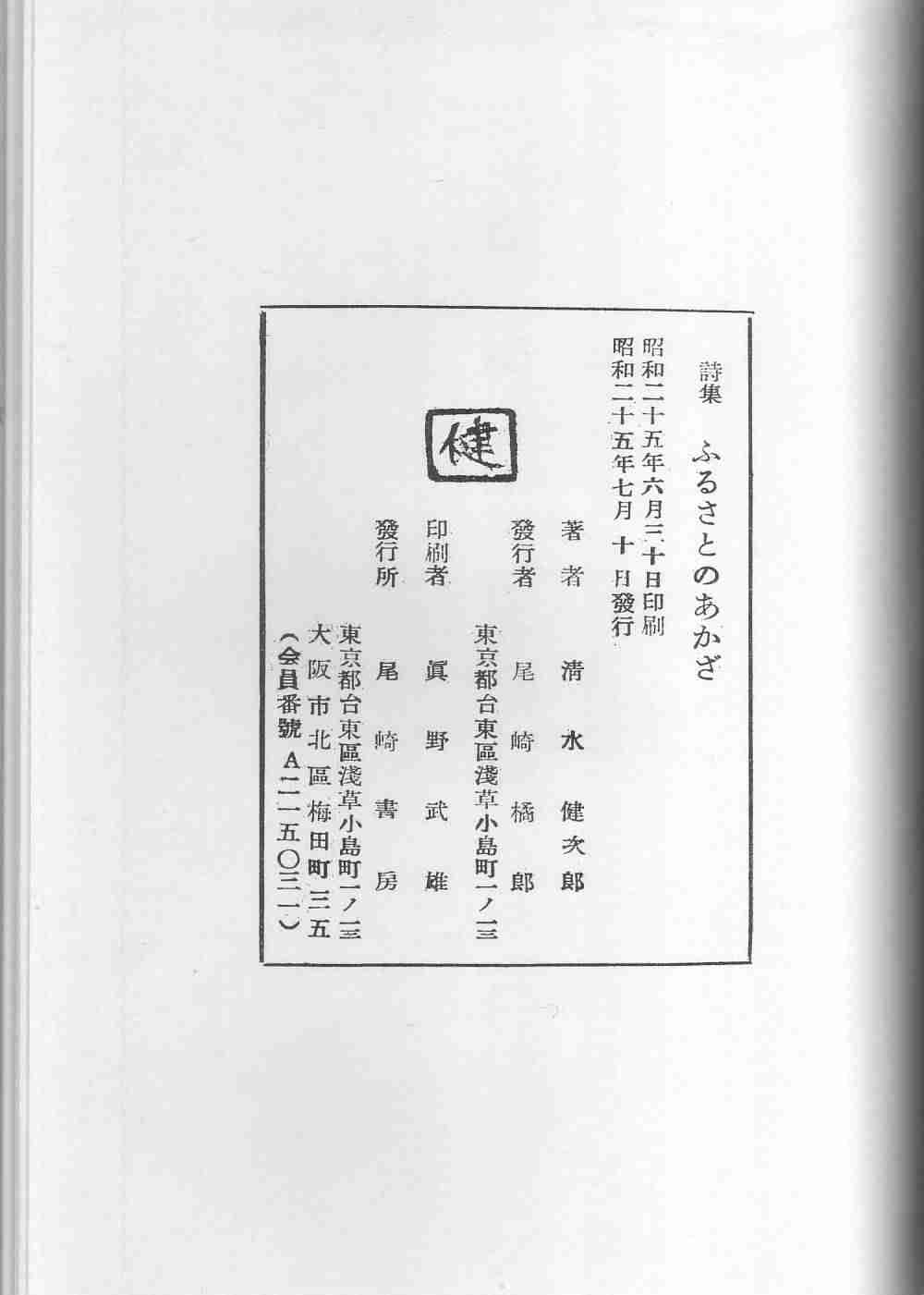

清水さんは、すでに百田宗治の第二次「椎の木」同人としての、経歴をお持ちで、それまでに『欠伸と涙』(一九二八年)、『雪のおもてに』(一九三二年)、

『失ひし苗』(一九三八年)、『故郷の黎ふるさとのあかざ』(一九五〇年)という、四冊の詩集を上梓されていた。これから詩誌活動を始めようとする、私達にとっては、

同じ会に居て下さるというだけで、大きな安心感を与えて下さる、そのような方だった。

お会いして二年目ぐらいの頃だったろうか、その四詩集を合本にして、その後の作品をも収めた詩文集『麦笛』を出版され、それを頂いて、

それまでの清水さんの詩業を、まとめて読ませて頂く機会があった。

二十代になったばかりの頃の処女詩集『欠伸と涙』と、二十代中ばの頃に出された『雪のおもてに』には、反骨の気の読みとれる若い青春性といったものが、

私にはとても新鮮だったし、それは、その頃六十代でいらした詩人の原像を見る思いだった。そして、三十代になられたばかりの頃の詩集『失ひし苗』に盛り込まれたウィツトの中にも、

また、詩人の原景を見る思いがして興味が深かった。

しかし、四冊目の四十代前半に出された『故郷の黎』には、奥様やお子さんを亡くされた苦渋の経験が色濃く反映して、前三冊とは異る詩風が展開されていた。

つまり詩文集『麦笛』によって、私は、清水さんの詩人生の前半の流れを、一時に見せて頂くことになったのだった。

そしてさらに、『麦笛』の中の散文の方では、「虹消えて」が心に残った。そこには、福丼県三国で十七年間程の教員生活を送っておられた時の教え子であった、

天折の閏秀俳人森田愛子への愛惜の情がつづられていて、書き手の側の、その当時の"若き詩人(清水健次郎)の肖像"さえもが見えて、これもまた、興味深く読ませて頂いた。

(このことは、清水さんの最後の詩集となった『吾亦紅』(一九九七年)の中にも「畠中哲夫さんへの手紙」として書かれていて、清水さんの愛惜の情の深さが知られて、それは同時に、

俳人森田愛子の貴重な資料ともなるものである。)

そして、これらの詩集の発行年に注意してみると、四冊の詩集が出されてから後、次の『麦笛』が出るまでに、二十六年の月日が流れていることに気づく。

私達が初めて清水さんと出会ったのは、その四半世紀に及ぶ長い沈黙が終ろうとする、その頃のことだったのである。清水さんは、私達若い詩の書き手とともに、

新たな詩活動の再開を、その時、始めようと恩って下さっていたに違いなかった。

竹中郁が、その随筆集『私のびっくり箱』の中で、“城越健次郎はいまいずこ”と、その沈黙を嘆き、やや揶揄するような文章を残しているが(城越とは、清水さんの改姓前の姓で、

この筆名で初めの頃は詩作をされている。)詩人は、着々と、次の創作への道筋を歩まれていたのである。

その後、清水さんは『薄陽』(一九八二年)、『愛日集』(一九八八年)、『吾亦紅』(一九九七年)という三冊の詩集を上梓されている。これらの詩集には、

晩年に力を注がれていた英詩の翻訳が多く含まれ、清水さんの詩活動の一つの特徴となっている。

そして、それぞれの詩集には、写真や絵などが挿入されていて、詩人自身の言によれば、一冊ごとがこの世での思いを留める、遺書のような体裁をなしている。

(三好達治に「これは面白いね」と言われたという『失ひし笛』も、すでに“遺書代り”として出した、とも書かれている。)文字通り、私達とともにあった清水さんの、

後半の詩人生は、この世を愛(いと)しみ、各地を旅し、絵を描き、写真を撮り、言葉として定着させるという営みの日々であったように思われる。

このような詩人の“詩を思いつづけた生涯”は、私に多くのことを教えてくれるし、また思わせても頂ける。有難いことだと、思う。

心強い先輩詩人がいなくなったということが、今は何より、とても淋しい。

「清水健次郎さんの想い出」

舟山逸子

清水健次郎さんが逝かれた。その最期の様子を私は知らない。御子息からの一枚のはがきでその訃を知った日、茫漠とした思いにとらわれた。黒い鞄を肩からさげて、

飄々と歩いて行かれる後姿が日に浮かぶのだ。

昭和四十九年九月、京都で開いた関西四季の会旗揚げの日、まだ二十代だつた私達の中で、既に六十歳を越えておられた最年長の清水さんは、若い生徒を見守る先生のような、

ゆったりした物腰でいらした。三国時代の三好達治のことを、杉山平一先生と「三好さんが……」と懐しそうに話し合われるのを私達は息をつめるようにして聞いていた。

梅田の大融寺で開いていた「季」の合評会に、清水さんは遠い淡路から欠かさず参加して下さった。杉山先生がいらして、賑やかな明かるい笑い声をあげる神田寿美子さんがいらして、

静かに話される清水さんがいらっしゃると、私達の合評会はもう十分に満ち足りていたような気がする。

太融寺での合評会がなくなり、いつ頃からだろう、清水さんは御身体の不調で、遠くからの参加が無理になっていた。

淡路島のお宅に一度だけお見舞いに行ったことがある。二月の水仙の花盛りの頃だつた。本に囲まれた書斎で、いつもの通りたんたんと話され、

ご病気のようには見えなかった。お加減は悪くても、「季」にはきちんと作品を出されていた。

「季」の最初の頃、清水さんは旅の詩が多かった。あちこちを旅されていたようで、その話しぶりと同じような静かな情景詩だつた。それから訳詩だ。英語圏の様々な詩人の詩を、

私は「季」に掲る清水さんの訳で知った。こなれた日本語になっていて、英語で書れた詩が、清水さんを媒介として、日本語の詩になっていた。作者を紹介する簡潔な二、三行がいつも良かった。

清水さんにはたくさんの詩集があるが、私が一番魅かれるのは「愛日集」である。

詩や散文、そして訳詩にパステル画と写真を散りばめた一冊は、「清水健次郎」という存在をずっしりと感じさせるものだ。ここに清水さんがいる、とこの詩文集を手にするときいつも思う。

写真もいい。そして、この清水さんの写真 ――レンズで切りとった世界と、言葉で切りとる世界が全く等しいように私には思える。

「季」82号に、「木犀」という清水さんの詩がある。サティのジムノペディを聴きながら木犀の香に包まれている清水さんは静かに自分の死を見つめている。

向うの軒端にだまって立つ木犀の老樹

これから幾年の秋

私の姿が地上から消えた後も

ひとり静かに咲き続けて

その香を庭中に漂わせてくれるようにと

祈りながら私はCDの曲に耳を傾ける

九十三歳――きっと清水さんは、向こう側の世界でサティを聴きながら、静かに私達を見守って下さっているだろう。

清水健次郎詩抄 より

丸木橋

水に沿ひ あてどなき道ゆきゆきて

橋にあひたり橋をわたらむ 杉村けい子

はっきりしたあてがあったわけではない

尾根へ続く踏みならした道があっただけだ

滝の音が足下に聞こえるだけで

小鳥の啼声ひとつない

大きい崖崩れのところに

一本の長い杉丸太が横たえられている

何の躊躇も感じないで

その上の薄雪を払いながら渡った

渡り終わってほっとしたが

後をふり返りもしなかった

道があるからには

何かに行きつくだろう

一歩一歩高みに登る喜びを感じながら

休み休みたどり続けた

急に空がかき曇ってはげしい雪になり

たちまち道は埋まってしまった

ふりかえって見ても

降り注ぐ雪の音ばかりで何も見えない

丸木橋には雪が積っているだろう

払っても払っても降り積むだろう

(「季」14号)

【参考資料】

『詩抄Ⅱ』1933小伝

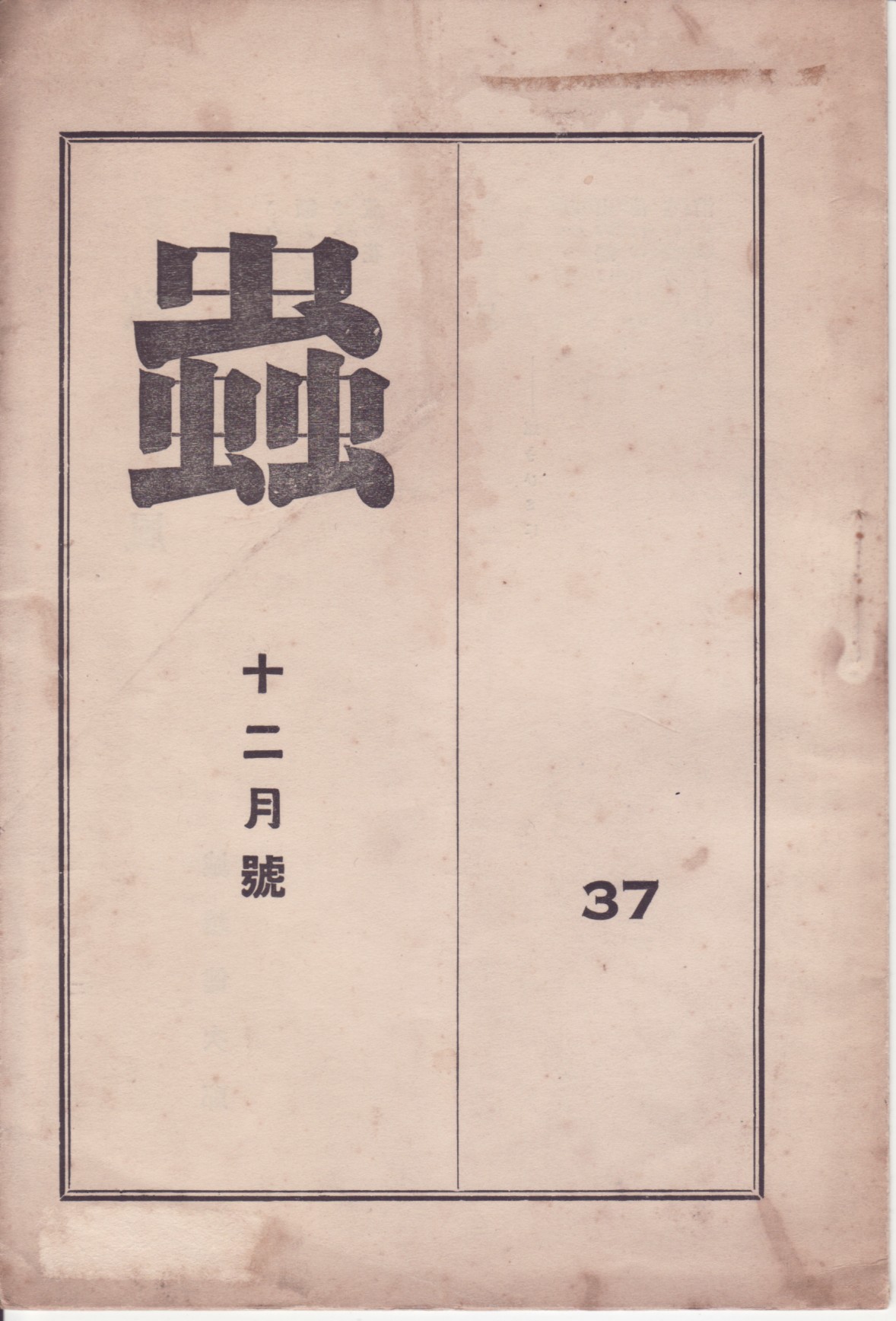

詩誌 『蟲』 『詩美学』改題

01 02 03 04 05

『蟲』 (詩美學改題) 第37輯 1929.12.5 21.9×15.0 cm 11p 蟲社(編輯兼発行人:舘高重 福井県坂井郡金津町)発行(印刷:岐阜市浅井清一)\0.10

執筆者:城越健次郎

「目次」

秋風 城越健次郎

さびしき獨語 城越健次郎

清算と轉換 城越健次郎

後記 城越生

詩誌 『詩美学』 (福井)舘高重編集・発行

『舘高重追悼号』 あしはら詩話会(福井芦原温泉)久野好次 編集・発行

詩誌『哥亜:ごあ』 あしはら詩話会(福井芦原温泉)久野好次 編集・発行

(画像提供:稀覯本の世界ホームページ)

Back