詩集『悲歌』

田中克己 第五詩集

昭和31年11月3日 果樹園発行所(大阪)刊

120p 15.0cm × 10.9cm 並製 ¥150

果樹園叢書1 300部

(2006.12.18up 2016.09.05update)

Back

たなか かつみ【田中克己】『悲歌』1956

詩集『悲歌』

田中克己 第五詩集

昭和31年11月3日 果樹園発行所(大阪)刊

120p 15.0cm × 10.9cm 並製 ¥150

果樹園叢書1 300部

なれをこひしと帰り来しわれにはあらず

この子らのためにもあらず しかはあれど

なつめ林の土となり帰らざりせば

世をあげておのれひとりのためにゆく

国にのこりしなんぢらがいかがなりしか

思ふだにいかりにわが手ふるふなる

私は生きて (昭和21年9月 四季2号)

早春の暖い日

南風の吹く入海に

私たちを載せた船は着いた

上陸してしばらく歩く

頂上まで雑木の茂つたなだらかな山

閉め切つた紙障子

蜜柑の皮の乾してある縁側

そんな風景の一つ一つを

私はたんねんに眺めながら

思ふことはただひとつ

ああ 私は 生きて

還つて来た!

三十年 (昭和21年11月 四季3号)

先生は老来ますます御元気で

お別れを告げに参ると

原稿を示して最後の一節を誦された

「任那(みまな)日本府の撤退後

三十年にして日本の文化は花ひらいた」

いま私は法隆寺の近くに住んで

朝夕ふるい日本の文化の名残を味はつてゐる

三十年たつとまた日本の文化も栄えるだらう

豫言のやうに私の脳裏からはなれないこの考へも

しみじみ味はふと淋しい

先生はおそらくいまさずなり

私は先生の年になる!

死者は怒るか (昭和21年12月 文化広場12月号)

息子の戦死の公報のあつた翌朝

五助さんが栄造さんにたづねてゐる

「とかげや蛇を食ふたあと

食ひ物がなくなつて飢ゑ死にをしたさうな

仏前に食ひ物をいつぱい供へてやらうと思ふが

怒りはせんぢやろか

生きてるうちに食はせずといてと」

栄造さんは困つて返答しない

ぬすみ聞きしてゐた私も困つてしまつた

死んだあとで人間は怒るだらうか。

二十日間の集団生活と

六日間の航海のあと

私たちは無事にニツポンに着いた

二時問あるいて宿含に着くと

出迎への人が演説した

はじめに「皆さまご苦労さまでした」

あとは何をいつたか覚えてもゐないが

ご苦労さまをいはれたとき

ななめ前にゐた女の子の頬に

涙がスーツと流れるのを見たことだけが

いまも忘れられない印象だつた

さて僕もこのごろつくづく思ふ

つらいことの数々はいくらでも耐へやうが

なにか泣けるやうな美しいことばが聞きたい

僕は男だし年よりでもあるし

つらくては泣けないので非常にこまるのだ

ニツポンのお嬢さん方 たとへ嘘でもよござんす

やさしいことばで男を泣かして下さいね。

わけ与へられた十坪の地を耕しながら

何を蒔かうかといろいろ考へてゐる

大根は蒔いて三日目に発芽し

葱は株のままなので翌日からしつかりしてゐる

隣の人の畑を見ながら僕はまだ考へてゐる

子供たちがほしがる甘いもののため

甜菜(てんさい)を蒔くのはどうだらう

病気のやうにほしいタバコの種子を

おかみに隠れてこつそり蒔かうかしら

鋤く手をとめて僕は考へてゐる

子供の時に作つた畑のやうに

薔薇やヒアシンスや桜草など

美しい花ばかり一面に咲かせてみようか

今年は朝顔の花を見なかつた

朝顔畑といふのはないかしら

僕は鋤く手をとめて考へてゐる

ここは家から遠くはなれてゐるので

「お父さん食べ物のことも考へなさいよ」と

うらめしげな顔をする妻もゐず

のんきな詩人になつて僕は考へてゐる。

美しい言葉 (昭和22年1月 人間1月号)

焼夷弾を一発も受けなかつたこのまちも

他の都会に負けずに交通機関が怠けてゐる

一列になって半時間以上も待たされるものだから

みなで不平やうちあけ話をしあふ

私の前にゐる買出し婆さんがその前のお嬢さんに話してゐる

一人息子は復員したがマラリヤを背負つて来た

けふ自分の持つて帰る米を待つてゐる

どうして電車は来ないのでせうね云々

そこへ電車がやつて来た 一列はざわめく

お婆さんは?噯喲(アイヤー)!乗れるか乗れぬかの境だ

お嬢さんはいつた「私はもう三十分まちますから

お婆さん先になりなさいね」

聞いてゐた私は思はずいつた

「お嬢さんいまのお言葉は私が婦国してから

はじめて聞いた美しい言葉です」

お嬢さんはみるみる真赤になつた

それに気がつくと私も真赤になつた。

幸運児 (昭和22年3月 進路3月号)

けふ電車でのりあはせた人物は

三十すぎで新聞を十枚あまりとりそろへ

隣に坐つた男に話しかけてゐる

聞くともなしに聞くとめづらしい幸運児

きれたタバコがほしさに買つた富籤で

十万円の当りくじ

そのうち五千円を戦災者と引揚者に寄付し

あとの九万五千円でゆくて定めぬ旅に出た

旅客制限も食料難もなんのそのと

意気軒昂としてまた新聞をよみ

ひろひ読みしてまたしやべりだす

その顔その様子を見てゐるうち

とめどなく私はをかしくなつた

笑ひをこらへて心中くりかへす

イロハニホヘトABC──。

華北吟二首 (昭和22年6月 中国文化創刊号)

秋晴れ

敗戦後われわれは大行山脈の麓から

平漢線のとある駅までさがつて来た

ある日、兵営の外に出ると

塀には掲示が貼つてある

読めば「八年の困苦に耐へて来し同胞よ

怨みに報ゆるに徳を以つてせよ。」

世界一うつくしい秋晴れの日だつたが

天気と同じくらゐ美しいことばだつた。

牽牛花

とある家の棚に纏ひついて

濃い青色に咲いてゐる花の名を小孩們(こどもら)にたづねると

あどけない唇は開いて「牽牛花(チェヌニュウホウ)」と答へてくれた

一瞬とめどなく湧き出でたわが郷愁の色の濃さ。

大和国原 (昭和22年7月 饗宴No.6)

ここからは法隆寺も薬師寺も遠くて

朝晩のゆきかへりの汽車は稲田の中を駈けるだけだ

みのりは悪いといふが国原は一面にまつ黄色に染まつて

畝傍・耳梨・香久山が島のやうに浮いて見える

遠くにゐたとき念じてゐた鍬をとることもなく

本をよみペンをとるだけの仕事にかへり

しろうと眼の豊作に安心してゐる詩人を

みづから時には叱りながらもその非難は微温的で

赤門を毎日くぐり

銀杏の並木──もう黄葉し落葉したらうな──の下を

胸そらせて歩き、事ごとに人を咎めた日を忘れてゐる

われ老いたり矣。

山麓 (昭和23年9月 日本短歌9月号)

ここにゐると西と北だけがひらけて

そこでのさまざまの営みもよその世界のやう

遠い都会のことはめつたに聞えて来ないが

けふ古い友だちが死体になつて発見されたと聞く

せまい用水の梅雨の水かさに

やつととげた思ひが哀れでならなかつた

自分も生きるたのしみをもたないが

この悲しみはどこから来る?

夕日を見ながら考へあぐみ

爪をきり髭を剃り行水をつかつて

おもむろに夜のふけるのをまつ

この一日が自分の一生の象徴か。

僕らはきれいな魚を捕へ

砂に投げて色が褪せるまでみつめてゐた

それからガジユマルの茂みをわけ

鰐のゐる川岸をながく歩いて

ランブタンの実をとりに行つた

食べられるだけ食べて倦いてしまつた

丘から見た海はまつ青で

陽はキラキラと光つてる

唾を吐くと紅いので

友だちにいつて口をあかせ

ビンローで染めた黒い歯を見た

そのとき彼女を美しく思つた。

うそ (昭和24年10月 krenai41号)

僕はもう詩なぞ作らない

もう歌もうたはない

年に似あつたしかめつ面をし

年に似あつたずるいことをして

誓つて心のままをいはない

さう僕の神様のまへでいふと

神様はあはれむやうな顔をして

「あなたにそれが出来るはずがない

うそをいふのはおやめなさい

でなけりやばちをあてますよ」と

美しい眉をおしかめになつた。

この丘の上では

さへぎる木蔭もなくて

遠くの海と島々とが見わたされる

登りみちでおまへの摘んだ青い花は

おまへの手の中でまだしをれてゐないが

この晴れた空はいつまでつづくことか

なにかの蔭がおまへの眼をかすめると

仰げば一羽の鳥が舞つてゐた。

「おれはもう結論に達した!

マルクスか死か」

山国にゐるおまへからこの便りをもらつて以来

ぼくは毎日考へつづけてゐる

二年以上まへ二人で酒を飲み

陶然とぼくが酔つて眠つてゐるあひだ

おまへは城壁の上を歩きまはってゐたが

突然とび下りて負傷した

かつぎこまれたおまへをぼくが看護すると

おまへはいつた

「おれはもうめんどうくさくなつたんだ!」

おまへはまためんどうくさくなったのぢやないか

マルクスは冷い論理と計算とで

新しい杜会を設定した

めんどうくさがりのおまへやぼくが

この計算に従ひ得るか

あたり近所の三太郎や杢助どもは?

一度ゆつくり話しあひたい

議論から何も出て来ないのは明白だが

月が明るく燈が消えた今夜あたり

おまへを想つてぼくは眠れないのだ。

次男田中梓、昭和十六年九月二十三日生

十八年九月二十五日疫痢のため急逝

一

父は本を書くために信濃路を旅行して

梓川が清く激しく流れてゐるのを見た

梓の木は版木を造る材料になる

旅から帰ると生れたおまへに

その川とその木の性質を兼ねるやうにと

名づけたのがくやしい

その川の流のやうに逝くことの早かつた子よ

梓の木はおまへの枢を造る材料となつた!

二

南方に父がゆく時

生れて半年にもまだならないおまへは

笑ひ泣くばかりだつた

それゆゑ南方の国々で子供らが集まり

かはいいのを見ても父はおまへをおもはなかつた

兄と姉とに似た子供を見ると彼等をおもつたものだ

三

父が戦場から帰ると

兄と姉とは思つたに似ず

母親の手で育つたためか

埋屈ばかり上手で

時々は父を見る眼も清らかでないのに

おまへだけいつもにこにこして

片言にトウチヤンといひ

笑談にをしへたバカをこの父にいひながら

勤めから帰つて来ればいつも喜んで迎へてくれたが

いま帰つて来る父を迎へるのはおまへの骨だ

そしてそれを見るたびに

このバカトウチヤンは泣くのだ

四

赤ん坊が生れるので母からはなして父と寝さした

生れた子にはおまへにちなんで弓子と名づけた

その弓子が泣くと

「猫が鳴いてるよ」とすかして

父と寝さしたのは三晩とはつづかなかつた

初秋の夜の涼しさに蒲団から転り出て

畳の上で寝てゐるおまへを見ながら

残暑のせゐとばかり思つて放つておいたのだが

かうなると知つたら──

五

ひきつけたおまへを

父は寝ぼけ面して眺めてゐた

「お医者さんを、お医者さんを」と呼ぶ母親の声で

医者を呼びに走ることは走つたが

良い医者も呼べないで

二日たらずでかうなつたおまへ

ああするんだつた かうするんだつたと

悔んでゐるこの愚かさが一誰なにになるといふのだ

六

方々の海と陸とに

多くの男が行つてどしどしと死んでゆく

人間と生れたからは一度は死ぬと

彼等は知つて死に場所を選んでゐるのだ

いままで父はさう思つてゐたが

おまへの死に場所はなんといふのだらう

親が泣き、子が泣き、妻が泣く死に方と

おまへの死に方と「死」は同じだ

そしてその「死」の悲しさがわからなかつた父は──

いま枢の中で眠つてゐるおまへの死顔のかはゆさ

葬儀屋が「なにかおもちやを」といふので

おもちや屋へ探しに行つたが

ちやちな飛行機や戦車しかなかつた

産褥の母親は嘆く

「あの子に買つてやつたのは配給のスフ一枚よ」

そのスフから丸い足を出して

おまへはしづかに寝てゐるのだ

七

兄が読むといふので買つてやつた本に

南方の島に住むコアラといふけだもの親子の絵があつて

親が子を負つて木のぼりしてゐる

この絵をおまへは好きで毎日見てゐた

夜ひるよろこんで聞いてくれたのは

父の歌ふ「ポッポのおうち」と「ギンギンギラギラ」だつたね

のちになると父と声をあはせて歌ふ気になつたがだめだつたね

父はもうこの二つの歌は一生うたはないよ

コアラの絵の本はいまもおまへの骨箱のまへに供へてゐるけれど

(昭和十八年九月末作、二十五年三月改作)

リラと菊 (昭和25年11月 新彦根(新聞))

リラの咲く坂道を

のぼりおりする子供たちをみて

故郷にゐるわが子らをなつかしがつた

いま菊の咲く庭で

いたづらをしたといつて

私は子供をきつく叱つてゐる。

湾には船がたくさん錨を下してゐる

青い海にサンパンが動いてゐる

僕はお前の手をとつて上陸を待つてゐる

サゴ椰戸や蘇鉄や木麻黄の林が

むかしのままに岸には茂つてゐる

あの林のかげで僕たちは手榴弾をもつて

突撃の号令を待つてゐた

よこにゐた友は蒼い顔をして

煩には汗がすぢを引いて流れてゐた

太陽はこの日のやうに照つてゐたつけ

生きてゐることのしあはせ

僕はお前の手をにぎりしめる

お前は怪訝なかほをしてふりかへる

お前にはわからない お前にはわからない。

たれひとり知るべのない旅をつづけ

倦み疲れたころ松のきれまから

ほほゑみかけてくれた青い目

苔のあひまに青い桔梗

泉水には鯉

遠くの書斎で

夏休みの宿題をしてゐる子供

桜の木には花が埃のやうについてゐる

水兵が楽器をくはへて上陸する

街の透明がたちまちこはれる

物語(メルヘン)の中で恋をする

ジヤンとジヤンヌのたのしさ

街の上の方まで灯がともり

鬼火がふはふはただよつてゐる

親しいものは忠告してくれる

よりよい生活を、安易な生活を

それで僕もたうとう決心した

不平はいつさいもういはない

給料は安いがこれで生きて来たし

これからもこれで生きるより仕方がない

──生きてゆく権利は憲法が保証してくれてゐる

米麦メリケン粉で、二合七勺分の配給を受けて

朝晩一汁一菜だ

わるい味噌の汁に菜つ葉をうかし

おかずには若狭のカレヒがある

これでも芋蔓を食ひ雑炊ばかりすすつた

終戦時にくらべればなんの不平があらう

衣料はさいはひ自由販売とやらで

店にはうんと積まれてゐる

統制期間にはこらへにこらヘ

ヤミの衣料を買はなかつた奥方は

ボロをひきずつてゐるが不平をいはぬ

子供らのキモノは──もうこんな話はよさう

物質のことは大体いふも恥かしい

──武士は食はねど高楊枝

文化人もこれに負けてはならぬ

ところで精神の方はなにを糧(かて)にしよう

負けずぎらひは生れつきの性質だ

──正真正銘の大坂町人の家柄

知つたかぶりももう必要がなくなつた

一旦かやうに悟りがつけば

四十年来ききかじつたことで

人とのつきあひにも大した不足はおぼえぬ

本は毎週の「サンデー毎日」だけにしよう

ここには詰将棋の課題があつて

一週間かかつても僕には解けないんだ。

寒冷地帯 (昭和25年11月 krenai53号)

結氷した大河を蟻のやうに渡つて来る渡つて来る

対岸は落葉松の林のほかは一面の銀世界

こちら側も寒い──きやつらは一体なにをのぞんでゐるのか

おれには理想はない、現実の極寒と

こないだまでゐた暖い国の思ひ出とだけだ

この寒さとこの思ひ出との中で

おれはなにをしなければならないのか

手袋の中でかじかんだ手と

かつかと燃える脳髄とで

おれは途方にくれてしまふ。

出がけに末つ子は「飴買つて来て」といつた

雨のふる車窓からの景色を眺めながら

僕は思ひ出すともなしに思ひ出してゐる

「あの子にもつと飴を食はしたい」と

僕の希望はこんなところへおち着いてしまつた

むかしは利潤の公平な分配を考へ

社会を、人類を考へてゐたこの僕が──

しかし本気でそんなことを考へてゐたのだらうか

あのころの友だちは?

雨の中で、銀杏の並木路でビラを撤き叫んでゐた友だちは

みなどこへ行つてしまつたのだらう

顔ぢう口にして叫びながら長髪を引つぱられて

制服をズタズタに破られて引かれていつた友だちは

みなどこへ行つてしまったのだらう

僕はここにゐる 雨のふる車窓から外を眺めて

かはいい末つ子に飴をもつて帰つてやる時のことを考へながら。

一九三四年の末、僕はおまへの親たちに

四月に結婚させろと申し入れをした

仕度がまにあはぬ、秋まで延ばせ──

さういふおまへの親たちを僕は睨みつけた

翌年四月、新居には箪笥が一棹だけとどいた

おまへはそこでみごもつて長男を生んだ

東京で長女が生れ、次男が生れた

おまへのゆかた類はおしめに化け出した

戦争がはじまつて統制になつた

僕は厳重にヤミ買を禁止してから出征した

戦争が終つて僕は生きて復員して来た

おまへはまた着物をつぶして蒲団皮をこさへた

僕は幸ひ月給をもらひ出したがヤミ米代が出ない

おまへの衣類は僕のモーニングとともに

米に化け、芋に化け、大豆に化けた

さうしてけふ僕は発見をした──

おまへはもう着物を一枚しかもつてゐず

それを年ぢう朝ひる着つづけてゐることを

この発見をおまへに話すとおまへは答へた

──近所の方たちはもう早くからそれを知つてゐるワヨ

妻よ、僕は詩をやめて着物を買つてやる

タバコをやめるよりその方がやさしいからね。

一年まへに見たおまへの眉

おまへの長いまつげをもつた口

それから僕にほほゑんでくれた唇

それらはちつともかはりがないし

いや一層僕には好ましくなつた

それでいま僕はおまへに別れようといふのだ

この目が憎しみにもえる日や

この眉がちよつとでも僕に対してしかめられる日や

この唇がにがいことばを吐く日が

僕の高慢な心には耐へられないのだから

僕が変心したとは思はないでおくれ

僕はあの日、内心おまへに永久を誓つたし

いまも変心することなど考へられもしない

しかしおまへは? おまへの愛には自信がもてない

僕はこのとほり醜いし

すべてのことにぶきつちよでだらしなく

おまへがいま僕を好いてるのがふしぎなくらゐだ──

いつかは僕は棄てられる、きつと棄てられる

僕はこの想像にたへられないので、いま別れを告げるのだ。

僕はもうビクともしない

世界が二つに分れて血がその裂け口から流れてゐる

冷い風が外では吹きまはつてゐるが

僕は暖い炬燵に寝そべつたままこの詩を書いてゐる

これを臆病者といふか──そしる者はそしるがよい

一度、僕は「臆病」でなくなつて銃や剣をもたされた

その服装ではどんなに勇気がいつたか君には想像もつくまい

朝夕、大騒ぎで敵も味方も血を流したのだ

そのころ妻子たちは大豆を食つてゐたが

僕は豚のきれつばしの入つた味噌汁をすすつてゐた

──安価な、勇気の代償だつた

当時の食欲を僕はすでに失ひ

もう食欲からは勇気が出せないのだ

といつて妻子たちに大豆をもう一度食べさす気持もない

彼等はいま配給の米とクーポンのパン、うどんとで

十分満足してゐるのだ

これらの食糧はいつたい誰が作るか

──僕ではないが僕のやうに臆病な

農民たちが作つてゐる

彼等の血を流すのを僕はもう見たくない

僕は政治家でないので上手にはいへないが

それが怖くてたまらないのだし

といつて怖いから態度をかへることも出来ない

いま僕はこの詩を書きながらゴールデン・バツトをふかしてゐる

この立場を僕はもう確保したと信じきつてゐるのだ。

みぞれの降りさうな日であつたが

町には浪花節の大会があつて

近くの村々から人が集まつてゐた

詩人がその接待で忙しいので

僕は町ぢうをうろついてみた

反物屋の多い町で

そのため空とは反対に

家の中では色彩が美しい

さてやつと詩人にひまが出来て

でんがくを食べに案内される

酒も飲まうといつて一本つけ

彼は八杯で赤くなり僕は一杯

わかれのことばを一言だけいひたくて

口と耳との不自由な彼に

大きな声で「恋愛の詩を書け」といひ

問ひかへされたのでくりかへすと

女中たちが聞いてゐる

「奥さんのことを詩に書け」

さういひ直したが聞えたかどうか。

並んで手をふる人たちに僕もトラックから手をふつた

城のある町はみるみる遠くなり

中仙道の砂利の上を僕たちはゆられて行つた

M君の家は手でかこつてタバコに火をつけるのに

一心になつてゐたので見おとしたが──

老蘇(おいそ)※の森を出てから注意してゐると

見おぼえのある家が見えて来た

「老多呉服店」──看板が見える

障子があいてゐる

詩人は? 奥さんは? 子供たちは?

僕は首をのばしてのぞきこんだが

トラックは数秒で通りすぎた

さよなら近江の国よ、さよなら、多喜さんよ、※

トラックにうしろむきに坐つて僕は歌をうたつた。

※井上多喜三郎

一

僕は帰つて来た

生れた国へ、焼けるところを見た国へ──

汚いものはみな焼けたか?

女たちは美しいみなりをして歩いてゐる

少年のときのこひびとたちはどこへ行つた?

僕はいまその子どもたちに眼をみはり

もう一度あのころの熱さにもえ上るのではないだらうか?

心配するな中老の詩人よ!

おまへは腰かがみ

おまへの髪には白いものがまじつてゐる

おまへの墓標ももう定まつてゐる

けふ故郷の鴉がさう僕に歓迎の辞をのべた!

二

大川の岸にたつて水を眺めてゐると

水は僕に話しかける

よく帰つておいでだつた

あの時あんなに悪態ついて

にくさうな顔をして行つてしまつたおまへゆゑ

もう二度と帰つて来ないのかとあきらめてゐたんですよ

男だからどんな苦しい目にあつても

つまらない面子にかけて帰つて来ないだらうと心配してました

よく帰つておいでだつた

よそでは苦労したらうね

ずいぶん年をとつたやうに見えるね

子供は何人になつたんだね

家族手当はもらつてるの

あたしはちよつときれいになつたやうに思はないかい

工場がおほかた焼けちまつたんですものね

僕はそのお婆さんの川に唾を吐きかけてまた歩き出す

三

けふ僕が歩いたのは小西来山の墓の辺だ

草がしげつてゐる──昔はなかつたことだ

高架を電車が走つてゐる──これも昔はなかつた

友だちはどこへ行つた 先生はどこへいらしつた

むかし学校の帰りに汁粉屋に入つて

僕におごつてくれた友だちはどこへ行つた

僕たちの食べてる前を鞄をさげて

帰つてゆかれた英語の先生はどこへいらしつた

──見つかれば停学ときまつてゐたんだつけ

先生はここにゐる 僕がさうだ 鞄ももつてゐる

しかし汁粉屋と友だちとはなくなつてしまつた!

四

焼けのこつた一郭には食べ物屋が沢山あり

雑貨屋や玩具屋や散髪屋がまじつてゐる

これはむかしの大阪だ

しかしまだどこか似たところがあるぞ

浅草、石家荘、シンガポール、メダン

僕は思ひ出をさがしまはつて到頭みつけ出す

大津の中央車站から一粁ほど来たところ

思ひ出して何になるといふのだらう

どうしてそんなところをまだおぼえてゐるのだらう

五

土曜には必ず碁を打ちに行つた

思ひ出では暑い二階だつた

夏ばかりでもなかつたらうに

勝負がすんでから ねえさんの出して下すつた

親子丼か玉子丼を食べてから帰つた

おまへの書棚にはヴアレリーがならんでた

おまへは呂宋(ルソン)島でいま眠つてゐるのか

眼をあいて僕の方を──いや妻の方を眺めてゐるのか

おまへの姪は美しい嫁入前の娘になつた

おまへの妻は未亡人と呼ばれてゐるよ

僕は昔を忘れヴアレリーも忘れかけてゐる

六

ともかく僕は帰つて来た

あんなに方々で打たれたたかれ

ボロボロのシヤツを着て帰つたのに

ここではおまへの親切にたへず気がつく

母親のやうな甘やかしと

父親のやうな小言とが

毎日、僕をよろこばせると同時に

当惑させてもゐる

そのくせ念頭から去らないのは

「かへつて来てよかつたのだらうか」

「早すぎはしなかつたらうか」

「僕はまだ苦労が足らないのでないだらうか」

うれしさにまじるちよつとながらの

不安はこれはどうしたのだらう

ともかく僕はかへつてきた。

八月の詩 (昭和26年8月 夕刊 新大阪)

久しぶりにここへ来た

肺病を病んでゐたおまへの家は

なくなつて畑となり

黄色いひまはりが大きく咲いてゐる

おまへはまた山へ行つたのか

それとも海へ行つたのか

さうだおまへは健康になり

兵隊になつて海へ行つたままなのだ

僕はかへつてきてここにゐる

ひまはりの花に見あきると

歩きだしてビルデイングのあひだにゆき

海より青い空を見る──夏はもうすぐ終る

僕の生れた月よ 僕の生れた土地よ。

僕はもう青春を失つて

おまへたちの水泳監督に海辺へやつて来た

晩餐に出た半杯のビールでは

情熱なぞかき立てられるものか

おまへたち女生徒はおそくまで笑ふ

高らかに笑ふ──何たる皮肉

腹立てながら僕はいつのまにか眠る

高らかにいびきもかいてゐたさうな──

おまへはまじめな顔をして遠い遠いところへ行つてしまつた

「永久のお別れですね」がわかれぎはの一言だつた

僕は永久を信じないのだが

人ごみの中でのめぐりあひをも信じないし

たのしいこととも思はない

おまへに対して僕がいだいた感情

おまへが僕に対してもつてゐたと思ふ感情

とりわけ前者がやりきれない重荷だ

それをおまへは簡単に

リユツクサツクのやうにおろしてしまへといひ

僕がもうそれをおろしてしまつたと考へて

安心してゐる表情を想像すると

おまへのそばへ今すぐ飛んでいつてどなりたい

僕はおまへのやうな忘れん坊ぢやないぞと。

わしはもう燃えて燃えつくした

いまさらわしから何をのぞむのだ 若い友よ

わしは真赤なブーゲンヴイレアの花の下を

勝利者として行進した

わしは今はもう沈んだ船の一等船客として

××港に上陸した

こんな記憶は断じてわしの名誉ではない

いつもわしをいましめひつぱたく

そしてもう歌ふことさへ拒めと命ずる

いまさら何の歌だ 若い友よ

わしのまはりには老いた鴉の一群が

折れた翼に白い羽をまじへて

けふも静かにどぶろくを飲んでゐる。

僕はまもなく死ぬだらう

このごろ昼も寝床にゐて

いろいろとそのあとのことを考へてゐる

おまへは泣くだらう

泣くだけ泣いてあとまたほほ笑むだらう

そのほほゑみは今のと同じだらうか

夏には高みにのぼるだらう

そして日光を避けて木蔭に坐るだらう

そこでの接吻は今ほどはげしいだらうか

僕はまもなく死ぬだらう

死んだあとは嫉妬もしないだらう

いまは嫉妬しながらおまへに接吻する。

双十節 (昭和27年12月 新文明12月号)

僕たちは京漢線の小駅を警備してゐた

秋びよりで空はあくまで澄みわたつてゐた

午後、僕は城内へ見物に行つた

いつもの露店市では色々の菓子を売つてゐた

それがひどく僕を喜ばせた

──兵隊には食欲しかないのだから

帰隊すると使つてゐる中国人が情報をもつて来た

──中共軍三個大隊本夕攻撃の計画と

筆の跡は乱れてゐるし彼は酔つてゐた

双十節の茶番と僕はみのがした

しかしその夜十時ごろ攻撃がはじまつた

夜空には星が美しく銃火も星のやうだつた

丘の上の関帝廟がメラメラと燃え上つた

祝日になんだつて戦争をしかけて来たのか

一体またこの戦争はなんのためにあるのか

僕は銃をさげたまま考へあぐんでゐるだけだつた。

自殺未遂 (昭和28年3月 文芸春秋)

寒い風の中を人がやつて来て

私の教へ子だつた少女が自殺したことを告げた

理由は精神的な煩悶からだつたといふ

私もこの年齢になつて自殺したがつてゐる

理由は十年このかた欠かさない日記に書いてある

しかも死なないでゐる理由は?

それは日記には書いてない。

一

僕は赤面する癖がある

それは突然のことなので

ふせぎやうもなくて困るのだ

しかし僕の学校の女子学生が

みんなのゐるところで僕のことを

一等好きな先生だつたといつたときは

何とかごまかして切りぬけた

もしも彼女が本当に

人のゐないところでそれを言つたら

僕はたぶん真赤になつたらう

二

あなたは意地悪よ

ある年ある日ある娘が

さういつて僕を大きな眼でにらんだ

そのとき彼女の眼は涙でいつぱいだつた

いま僕にあふときつと「意地悪!」といつて

睨むのがくせの少女がゐる

しかしその眼は怒つてゐるのか

それとも笑つてゐるのか僕にはわからない。

戦友に (昭和29年5月 骨5号)

帰つて来い 帰つて来い

昭和二十年八月某日

僕たちがシヤベルをもつて

掘つた穴に埋めた戦友たちよ

帰つて来い 帰つて来い

もういつまでも河北省の

山中などに寝てゐるな

自衛のための戦争

水爆相手の戦争に

もう一度おまへたちの手が必要なのだ

帰つて来い帰つて来い

骨だけになつた手で帰つて来い。

流れる 流れる

橋の下を水は流れる

あすこの旗亭で僕はあるとき

彼女と一杯の酒を飲んだつけ

それは夏だつたか冬だつたか

僕はこのごろ記憶がとんと薄れたのだ

老眼鏡をかけねばならないと

知つてからもう数年が過ぎた

彼女はどこへ行つたか

まだフランスの詩集をもつてゐるか

そのころ僕は彼女に一聯をよんできかせてから

勿体ぶつて与へたのだが。

詩人の親子 (昭和30年7月 薔薇No.24)

けふはサラリーマンはみな親子づれで

子供はくたくたになりながらも

明日の朝はたのしく眼をさますだらう

親たちの、平凡なくつたくのない顔

僕は、平凡でなくこの日もひとりで

詩のテーマを見つけに歩き廻つてゐる

帰れば子供たちはもう寝てゐる

どこへも出ないで家にゐたさうだ

明日学校で「子供の日」の作文を書かされるさうだ。

夏 (昭和30年9月 薔薇No.25)

南の島から一人の少女が

バナナを一房おみやげにもつて来た

摂氏三十五度の気候とバナナの房が

僕にいろいろのことを思ひ出さす

昭和十七年には僕はまだ若かったので

そのころおぼえたことを忘れないのだ

ブーゲンヴイレア、猩々木、みな赤い花だつた

──まもなく僕の晩年が来る

灰色の枯木の中で僕は思ひ出のアルバムを伏せよう。

秋季試験 (昭和30年11月 薔薇No.26)

秋だ 窓の外の空は青い

僕は試験問題を提出する

「一夫多妻を批判せよ!!」

サラサラと鉛筆の走る音がする

本当に秋だ 窓ガラスの向ふではまつ青な空だ

たいくつで僕も鉛筆を咬みながら考へる

「一夫多妻はなぜ悪いか」

どうも満点の答案は書けさうもない。

哀歌 (昭和31年7月 薔薇No.30)

あの曲り角をまがると

おまへの家が見えて来る

小川のよこの木々にかこまれた家だ

もうそこにはゐないのに

おまへが写真でのやうに

今日もしづかにそこで笑つてゐるやうに思ふ

泣いてゐる写真か おこつてゐる写真

死ぬためにはそれらをのこすべきだ

僕はおまへのことを考へると

だまされたあとのやうにくやしくなる。

卒業式 (昭和31年5月 薔薇No.29)

証書をもらつて舌を出した子がゐる

恥かしがりのかはいい子だ

新調の洋服の合はない子がゐる

親や姉たちが見てやらなかつたのかしら

私は詩の批評をするときとおなじく

なるべくからい点をつけようと思ひながら

だいぶ甘い点をつけてゐる。

ここに収めたのは昭和二十一年から今年まで、およそ十年間の詩の選集で、題名のしめすごとく、全篇悲哀の色に包まれてゐると思ふ。わたしのこの十年の生活の大体を示すなら、 昭和二十年の終戦当時は二等兵として河北省の唐県にをり、やがて望都県へ撤退、十月末現地除隊して北京にゆき、ついで天津に移つた。在留日僑の送還がはじまつて、翌二十一年二月末、 佐世保着。東京へ帰つたが、この年七月から奈良県天理の図書館に就職、二十四年京都に転居、二十五年からは滋賀県彦根の学校へ転職、やがて彦根に転任したが、 北陸道の雪におどろいて、翌二十六年大阪に転任帰住、現在にいたつてゐる。これらの転任地、勤め先でもたづねてもらへばわかるが、さすがのん気だつたわたしも暗い顔はかくせなかつた。 ただし「燕趙悲歌の士多し」とうたはれた慷慨のうたではなく、敗戦窮乏の国とはかぎらずいつどこでも不幸な詩人にふさはしい悲歌である。 友人たまたま門を叩いていはく「当世流行の詩、みな汝と態を異にす」と。その一言に意を強うして上梓するのであるが、顧みると昭和二十一年以来、 わたしに詩を書けとすすめた人は数多い中に、一等わたしを動かしたのは故堀辰雄氏の「やはり君は詩を書くんだね」の一言である。しかし気持はともかく、 書く機会もなくてゐるうちに、十年の年月のおかげでそれでも一冊を成すに十分たまつた。いまそれぞれの作をも一度とり出してながめると、 この間にはげましを賜うた諸友のおもかげが浮ぶ。中でも「コルボウ」同人、滋賀県の「詩人学校」の諸同人、「骨」の同人のそれが一きは強く浮ぶ。さらに今度、 この篇を編むに当つては「果樹園」の小高根、岩崎、福地の諸友にはげましを受けた。

昭和三十一年十月 田中克己

詩集『悲歌』出版記念会芳名帖 昭和31年11月18日 於 大阪市中央公会堂

コメント: 収録詩の選定は福地邦樹氏に係る。該書は小高根二郎旧蔵本。

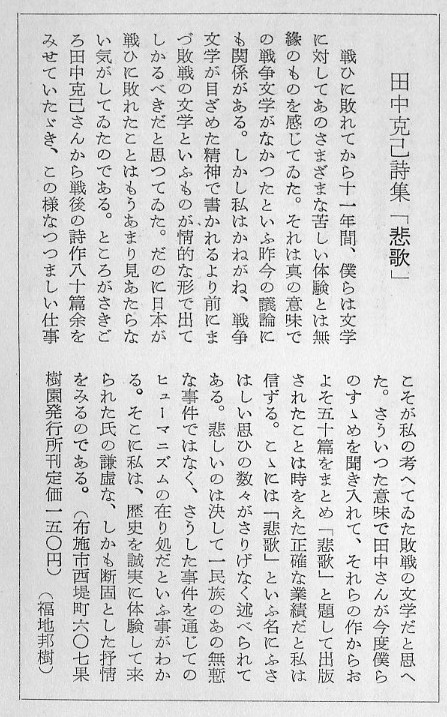

【広告文】 (福地邦樹 果樹園10号1956.11.1)

田中克己辞集「悲歌」

戦ひに敗れてから十一年間、僕らは文学に対してあのさまざまな

苦しい体験とは無縁のものを感じてゐた。それは真の意味での戦争

文学がなかつたといふ昨今の議論にも関係がある。しかし私はかね

がね、戦争文学が目ざめた精神で書かれるより前にまづ敗戦の文学

といふものが情的な形で出てしかるべきだと思つてゐた。だのに日

本が戦ひに敗れたことはもうあまり見あたらない気がしてゐたのである。

ところがさきごろ田中克己さんから戦後の詩作八十篇余をみせてい

ただき、この様なつつましい仕事こそが私の考へてゐた敗戦の文

学だと思へた。さういつた意味で田中さんが今度僕らのすすめを聞き

入れて、それらの作からおよそ五十篇をまとめ「悲歌」と題して出版され

たことは時をえた正確な業績だと私は信ずる。ここには「悲歌」といふ

名にふさはしい思ひの数々がさりげなく述べられてある。悲しいのは決

して一民族のあの無慙な事件ではなく、さうした事件を通じてのヒュー

マニズムの在り処だといふ事がわかる。そこに私は、歴史を誠実に体

験して来られた氏の謙虚な、しかも断固とした抒情をみるのである。

(布施市西堤町六〇七果樹園発行所刊 定価150円) (福地邦樹)

【読後感】 (果樹園11号1956.12.1、果樹園13号1957.2.1 掲載)

一

そのかみの へらす をここにつたへたる えれごす ぶりのあやにかなしき

さちゅろす も ぱあん も そつとしのびより きみがくだぶえに ききいるところ

あふろでぃて の あれたるうみのかひがら に こもるかなしみ きくおもひする

壽岳文章

二

「悲歌」さつそく拝誦いたして居ります そしてしきりと杜工部集を想ひ出して居ります

杜詩から慷慨の調を濯ひ去つてしまつたならきつとこの「悲歌」になるにちがひありません そんなことを考へながら今日も秋雨の叩く窓辺で御作を拝誦て居るところです

浅野 晃

三

忘れた様に遠くなつてゐた終戦前後の生活があの頃とは異つた光彩に包まれて目の前を通つてゆくやうで、私には私なりの程度と範囲とで解し得ますこと、

暗さや苦しさとは遠い気持であの頃が回想されます。そしてこんな言ひ方をするのは間違つてゐるかも判りませんけど、愉しく本当に愉しく拝読させていただきました。

私には戦争以外に回想すべき青春は知らないのですから、今こんな和んだ悲しさに触れさせて頂きますと、愉しい青春の日の思ひ出に変貌して胸に返つて来る様に思はれます。

服部三樹子

四

紙質、印刷、製本などすべて良好で私だつたら或る程度満足したと思ひます。もう初めから終りまで一通り読みましたが、楽しく、教へられるところの多い詩集で、

これから何日もかかつて何べんも読み返したいと思つてゐます。

森 亮

五

田中さんらしい清楚な御本で「大陸遠望」以後のよろこびでございます。私は古文調がわかりませぬので御詩集で再びあの口語調に接しうれしくてなりません。

何でもない平俗調でゐてそれで独特のものであることを私はよく味つてをります。佐藤春夫氏が漢文を和文にするときに出る調子が、

田中氏の詩の口語にそつくりなのに驚いたことがあります。

「四季」にありました、橋の上を子供と犬が走つて通りまた戻つてゆく情景を叙したものなど、ああいふものは忘れられません。今度の御作品は、

にがく暗くかなしい詩篇であり小冊子「寒冷地帯」を頂いて「哀歌」を見て泣いたときのことを思ひ出しました。(また泣きました)「この頃」のやうに、私も泣きたく思ひます。

小寺範輝のひつぎは来れり、など今だに暗誦できる詩篇の「大陸遠望」「西康省」のころを思ひ出させる詩集でもありましたがやはりあの頃よりおだやかになつてをられます。

その代りそして戦争のいたみが、田中克己流に出てゐて側々と迫るものがあります。このごろドライといふ言葉を俗に使ひますが本当の意味で田中さんの詩は早く乾いてゐたと思ひます。

「自殺未遂」を最も好みます。それから「わが立場」など。多くの「別れ」の詩、それから、友情の詩は、いつもの田中さんの詩のライトモチーフで、愛読者の私には手応へがあります。

全部がわかつたわけではありませんが、取敢へず失礼をも省みずハガキでお礼申し上げました。 敬具

杉山平一

六

この間は悲歌悉く存じました。まことに沈痛耐へ難い詩品多く、よむ者よりも、作つた人の苦しみを痛感しましたが、その時々意ぢわるい眼の間に、

むかしの君の抒情詩が、水のやうなすずしさで(透明に)出てゐるのがこの上なく存じました。むかしといふのは、あなたが日本の新詩に、よみがへりを与へたコギトの時、

その初期の詩風です。そのことは、いつか私が云はないと人が忘れます。世の中の人は、他人をほめるよりも、他人のてがらをわがものとすることに、

本質的(本能的)だといふことをこのごろさとりました。

なほその当時ケストナーの詩風で実用抒情詩(?)といつて我々のよろこんだこの浮世の詩の、もつと痛ましいことそのものをこんどは思ひきり知らされました。ほめるのも苦しい位、

本当の詩集です。しかし一行位気に入らぬ句と、二三気に入らぬ語尾ありましたがその点も十分同感同情してゐました。

保田與重郎

七

「新詩作法」といふ田中さんの作品を拝見して、一種ショックに似た感嘆を味はった。

「友人たまたま門を叩いていはく『当世流行の詩、みな汝と態を異にす』と。その一言に意を強うして上梓するのであるが、云々」とある「悲歌」のあとがきの辞は、

それと表裏をなすものであらうが、おのづから「悲歌」の詩人の存在の貴重さをかたった言葉とおもふ。

詩とは、詩人とは何かといふことを、どう説明したらよいか、今日では大変むづかしいやうに思ふ。言葉を光りのやうに直裁に正確にうつくしく用ひて、

感動をそのままつたへることが詩の作業で、それをなしうる人が詩人といふことになるのであらうか。田中さんの「悲歌」の一巻は、そのことを実にさはやかに示してゐる。

「新詩作法」のやうな作品が生れるのも無理はない。つまり、これは資質的な詩精神によることで、かうなるともはや詩法についての論議など意味がない。わたしなど、

現代日本の平易な日用語をもって淡々と自在にうたはれる「悲歌」の、ハイネ風な詩業のあざやかさに、ただ感嘆するばかりである。かつて、芥川竜之介が谷崎潤一郎との小説論争で、

谷崎作品に詩精神の欠除してゐることを難じ、ハイネに対する愛慕の念を告白してゐたことなども、ふと思ひあはされる。

先日帰阪しての戻りに、「青衣」の同人仲間へのみやげに「悲歌」数冊をおあづかりしたが、たちまち足りなくなって困った。田中さんのデスクの抽出しに、

それがまだぎっしり眠ってゐたことを、わたしは口惜しい気持で思ひうかべた。そして、詩を書くことを止めようと思ってゐると笑ってをられた田中さんの胸に、

いったいどんなにぎっしりまだ詩想が眠ってゐることだらうか、と思った。

西垣 脩