����ԉԎ��W

����ԉ� ��e���W

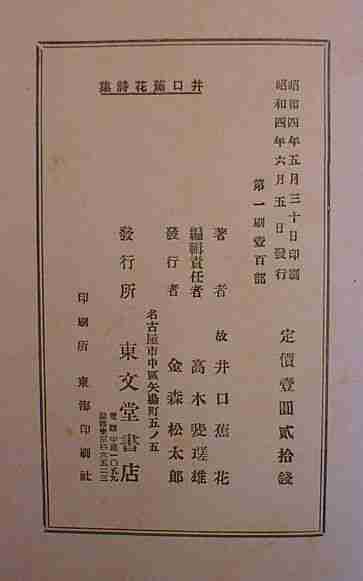

���a4�N6��5�� ���������X�i�����j��

114p 18.5�~13.3���� �㐻���@\1.20

�t�R�s�v�E�썇���ƁE���q�����E���ؔ㍺�Y�E������p�ҏW ���B�@�����t�Y�@100������

���Ɩ{��

��

(2003.04.28up / 2024.11.13update) Back

�������@���傤���y����ԉԁz�w����ԉԎ��W�x1929 �y�S���e�L�X�g�z

����ԉԎ��W

����ԉ� ��e���W

���a4�N6��5�� ���������X�i�����j��

114p 18.5�~13.3���� �㐻���@\1.20

�t�R�s�v�E�썇���ƁE���q�����E���ؔ㍺�Y�E������p�ҏW ���B�@�����t�Y�@100������

���Ɩ{��

��

����ԉԎ��W�@�ڎ�

����

�����w�

01�D�w�ɋ������l

02�D����f��

03�DMEDUSA

04�D㠈��̜��O

05�D���U��

06�D�͑��̃Z���[

07�D�������V��

08�D�t��ٗ|�ɒ��ւ�

09�D㠈��̜��O

10�D�a��

11�D�������s����

12�D�Ԃ̂��Ƃ�����

13�D�ϔO�ɐ���

14�D�V�̈��

15�D�ւ͖���

16�D�ؗ�

17�D���F�̑�

������V�l

18�D��

19�D�g�t��

20�D�@�I�Ȃ�@�x

21�D�t��ٗ~�ɒ��ւ�

22�D�����w�

23�D�퉹

24�D�Љ�

25�D�A�ɂ̉��𓐂�

26�D����̌�

27�D�v�ЂŌ�

28�D�ԍ[�����߂锒��

29�D��

�G�X�L�[�X�E�E�E�E�t�R�s�v

�ڎ�

����

����

�@�����t��

�ӏH�̗��t�𗭂߂Ă��钩�Ђ��Ђ��ƏĂ���

�Â��ɉ�������킪�����i�͂������j�Ɨ圤�Ȃ��̉��݂��

���ׂĖO���Ȃ����~�̊���i������j�͑f�p�̓��Ђɂ���迁i�ʁj��

�h���i�������j���т�����̑埆�ɉ��Ȃ��Z�i���j�ӕ��ɗ����

���݂����v�O�̒��ɉԂ��Â���邩�Ƃ�����

���͓�m�̉e�̔E�т��ɍs�߂��邩�̗l�ɔ����|���ʁi�Ȃсj����

�w���T�����悫���ق̂Ȃ��ɋ�i���낪�ˁj�����Ƃ߂Ȃx

���߂Ă͂킪���g�i�т邺��j�̋��D�i�̂����邶���j�̗H�ɉ�������M�i�܂����j��

���č݂肵���@�R���̒��l�i�����ЂтƁj���D�߂�K���i�����͂��j�̖����i�����j����H�F�i���肪�˂���j�̗��t���Ƃ��ɏp�Ȃ���������E�E�E�E�E�E

���T�@�����Ă������i���сj����|��̒��ɒW���V���̌�����������

�����w�

01�D�w�ɋ������l

���͉s�ǂ��t�̏��l�ɏo�܂����B

����ƔY�܂������ƖԂƂ͎������ɂ���

�H�����̂悤�ȏD�ƔM���Տ��̉ԂƂ�

�T�t�C���̋�ƂƂ��ɒ^��̂ł����́B

���̊������O�ɂ������Ă��w�ɂ�

�a�_�S�̗�ɋ��ǂ�s�N�j�c�N�̕��ɂ�

�������T���낱�т̑��̍�������܂����B

�ǂ�������Ă�����ȃX�y�N�g��

�t�̎��v�̓���

���������o���Ƃ���ǂ���̒���Ɍ�������

���̋����̒��Ɂ@���݂�傫�Ȏ肪�����ł����́B

ഁX�Ə_�炩���Ɗ��ނ�낱�тƁ@�����̉e�̎��ƁA

����䂭���̉��y���Ċ����₷���S���ɔ�ꂽ�a�����A

�炢�����F�̕S���ɂ��T��̂ł��B

���i����j�߂������ԂƁ@�a�҂̎�́A

�����Ă��܂��@�ׂ̖��邳�ł͂Ȃ��H

������ꂽ�͂�

���̎Ȃ̂₤�ɗh����鐅��

�����������̒n����

��l�₵���Ƃ�낱�т̎v�f�Ɣx���̒ɂ�����������

���T�@�R�Ȃ��@�d�����̂����܂���̂ł��B

����ǔ��ׂ��K�N���������̂₤��

����̐�����

���|����Ƃ��m��Ȃ��d����苿�����Ă��̂ł��B

���ɓ|�ꂽ���͊����̒��ɒ���ł���ۂƔ�����

���Ƃ蓵����Ă��܂ӂ̂ł����B

����͉��|���炩�s�v�c�ȝ����ȍׂ��h�ڂ̓H������Ƃ�߂��₤��

�����Ĕ����Ȑ��ݍ����ɂ�

���̕s�v�c�ȋ��������͂�₤��

������ς������܂����B

����߂��䂭�u�Ԃ̕����������@����Ȃ����ȋ��ł���

���̏[�������j���Ȃ݂Əł��������́A

���̉߂��䂭���ƁA�t�������G�߂̔��Ƃɂ��݂��݁A

�����̐F���ӂ�͂���̂ł����B

�����悢�@���������Ɏ��ւ���̂����ƂȂė����Ă�邩�̂₤��

���߂������Ȏ��̉��l���ĂԂ₤�ɁA

���܂�Ȃ���i���Ȃ��j�̌���ł̂ł����́B

�������ɂ�����ł��@���ɂ�����ł�

�������a�Ђ̉d�Z�̂��߂ɍ����Ȗ����S�������͌����Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

���͔�������Ђɂ��̕S�����ƂĊz������

�����Ƌ�z�Ɓ@�Y��̗�铂ɉΉԂ̂₤�ȗ|������N�����Ƃ���

�a���������w�ɋ����̂ł����B

02�D����f�ҁi�A�i�e�}�j

�j��῝�̂��鑾�z�̒���

���͕a�̈������y�����w��̗������߂�

���Ȏ₵���������Ђ܂����B

���̉H���c�i�N�[�U���j�̏_�炩����

�����ɒW�����̗��ɋz�Ђ�Ă͗���

����Ă͎C���Ă�������N�Ɉ�����a���Ȃ���

���̂قƂ�̗H�C�ɕ�܂��̂ł����B

�����Ď��̋���MEDUSA�i���a���T�j�����悤�Ƃ����Ȃ����̒��ɗ������ނ₤��

�F�ʂ̂��̉e�ւƔ�߂��Ă䂭�̂ł����B

�a�O�̖e�i���فj�𝓂@���̈�т�@�t�̍����́A

��伂̋��̖����Y�܂���

���̔������ɂ�����q�̉ԕ����@�ӂƗ������ӂ̂ł����B

�D����MITA��A

��������Ђ�

���Ɣ��ׂȗƐ́@���ւ钆��

�Ƃ���ǂ���R����䕂�

�M�~�i�˂j�̔��̊��ւ������_�S�̔j�Ђł����B

����͂̐��ɉ������F��

�����i�܂ǂ�j���k�i���j�̉���

����̖A�������ā@�ЂƂ����A�܂��ЂƂ���ŗn�Q�i�Ƃ�j�݂܂���

���͌ߐ��̊Â���

������ā@�����ɂ���荿��

�킯���Ȃ��@�Ȃ��o�������ɂȂ�܂����B

�a������Ė��̒���

�j�Ǝv��Ƃ����銴���̒���

���ւċ��������A���h�肠���āE�E�E�E�E�E

���T�ɘ���ĝD���\�S�̉ԁX��@�������t���퉹�ɉ���D��

���܂��a�̔���f�ҁi�A�i�e�}�j���������Ƃ���w�ォ��

�E�т₩�ɘ҂Ď��̔����i�͂��j�𖧂Ƃ����i���Ă����l�͂Ȃ���

�N���������ӂ蘪���Č��̔����r��

������Ɍ������ĝɑ����@���Â܂�قNj����ڕ����Ă����l�͂Ȃ����B

�������玄�͒w偂��a�H���������߂ā@�z�ӂ₤��

�����ɋ����Â�ł����Ɂ@�O�Ɍ����ɂ��܂��āE�E�E�E�E�E

���T�@���ق����B

����f�҂̂��̈����̏��Ă��@�]�̌l�ɍ炢����̐���

�����Η͂Ȃ����Ȃ���Ă��܂ӂ̂ł����B

03�DMEDUSA

����͔���̋˂̉Ԃ̍Ⴆ�ė����鉹�ł��A

�����T�ɕ������l�߂̔E�т₩���ł��B

����͏��Ă̏D�̐_�S�ɋ������T�₫�ł��B

�������ӂ�܂����̌��ł��B

����͗d�������̂̓f���ł��B

�Â��ɁA�Â��ɕ��v�Ђ��Ă����

���ƂȂ������i�܂ǂ�j��MEDUSA�B

04�D㠈��̜��O

���̐��i�����j���ق͔����Ęفi���ځj���ꂽ�B

�����ɑ傫��㠈��̉Ԃ��D�̜��O�ɍ炢�Ă�B

�����ɓM��悤�Ƃ������f��

�����i�����₩�j�ȑ��z�̉H�߂̉��ɘ������鏉�Ă̚k�S��B

��Ă̎�͂��̂܂܂�

�傫��㠈��̗h��閾��𖣓����Ƃ�

�S���̒��ɔ�����Violation�͐���

���͜����Ă�����Â芴��̏��ւƂȂĂ��܂����B

���T����͐��͂�[��+��]�i�̂��j�������B

���̜E���ɓ�傫��㠈��ɐ������

����[��+��]�s�����ĂɊ��Z����

�Â���ɐV���i�݂��Â��j�̗r�p�i�́j����i�Ђ��j��ł��̂��ӂƌ������B

05�D���U��

�����̂₤�Ȋ��ȕ���

���o�̒���ɕ��Ă��B

���̂͂邩�ȋ��̕s�v�c����

��������B

����́@�u�Ԃɋ��������ȒG��

������������ɔ�ᢂ��Ă��t�̕����ł���B

��̏��l�̉s���t�̌���

���͏d��������ŕ����Ă��B

�ޕ��̐�i�N���T���j�̎R���i��܁j�@�W�g�F�i�}�����j�̗�

�����C�̐���ɏ\���˂̔��͑���ʂ���B

���͊��U������

�߂��䂭���̒�������ɂ��Ȃ���B

���͏d���������Ă��^�����P�ł���B

06�D�͑��̃Z���[

�~�̂Ȃ�������̓����i�Ђ����j��

���邭���i�ڂ��j���y���͑��̃Z���[�ɂ��܂��B

�͑��̃Z���[�̏��

�킽���̎��ɗ��z�i�l���j�̂悤�Ȍ��݂̂��韆铂�

���͂�䂩�����~�̓�������͎h�̂Ȃ��e�����̓��ɂ��R���܂��B

����̊Ց^�ȉԏ���

�����̛����n��Ă��̗��̂����

�ؖڂ̂悤�ɗ�����ق̏�����

�܂������ȐS�������\���z������

�~��@�_�炩����R�ɗ܂��܂���

���炵���x�Ɋ�������́T

�y�����ӊ����̃Z���[�ɐg�𓊂��o���ĐÂ��ɂ���Ƃ�

�킽���͐��߁i�Ђ�j�̓����v����ЂȂ��牷�݂ɗ��т�̂ł��B

�����Ĉ��͓~�̔�����������@�ǂ����傫���堂̂܂ӂ��܂��\�S������

���t�����z�Ђ��ނł��킽���ł��B

���ɑ��˂��͑����������킽���̟T���𐰂炳���Ƃ��邢�Ƃ����~��

�킽���̖T�œ����悤�Ɋ���ق������Ă��L�̖т̌��邱�Ƃ�

���ɂ��Ă��̂ǂ��ȃZ���[�̗z������

�킽���ƔL�͂��Ƃ�w��R�₵�܂��B

07�D�������V��

�킽�������f�̎w�����͂��ċ����Ђ�����

�M�~�i�˂j�ɂ����݂�����Ă�܂�

���ЂƂ��ؔ̚��̗��[��+�@][��+��]�i�����Ɓj���Ȃ���

��͌���ɂ����Ԃ���₤�Ƃ�

����͉ɔY�ގւ̂悤��

�d�܂������Ɩ��̑��͍����Ɏ�͂�Ă���̂ł��B

��͍ʕ���㫂߂��

�����̉��͎������������T���ęt�蜒��

�����ěg�U�̉��ۂ͋����Ȃ����ꂩ�T��̂ł�

���T�@�킽���͊���傫�ȉԂ̐������

�R�H���ċÎv����E�����i���X�^�A�j�̍�峂ɖ��

���܂͂��̋����̌��ɝD���H�߂������

�@�������V�ĂɓM��悤�Ƃ��Ă�܂�

�ؗ�Ȉ��}����ɋɞق̛S�P�҂�����悤��

���z�͌��ƂȂ�ԉ��������V�i������j�����̂Ƃ�

�_�͔������Ж��͂����ނ���Ğق����D�ɂ����܂�

�킽���͐I�܂ꂽ���Ɏ����ȁi�܂Ԃ��j�ł��܉������������i�����j�܂��Ƃ��Ă�܂��B

08�D�t��y�~�ɒ��ւ�

�@��i���j���_�S�łł��Ă�鉹�F������

�݂Â݂Â������̓��̜[�͂�����

�z���͂킽�����Ђ����߂�

�t��@����̂Ȃ��̂ЂƂ�����

���肩�Ǝv�ӕ��̂����܂�Ӕ�����

�킽���͂����K�N����ɖ�������

�d�����ق̂߂������ďd�������邭���̏ォ��

�V�����V�i���Ԃ�j���d�i�����j�����

�����ċ��ޗ��̋{�a�ɍ炭

���F�̉Ԃт�̂₤����i�����₩�j�Ȗj��

���܂��O�ɂ��Ă��Ώʼnԁi�܂��悤�肢�j�̐Ԃ�

���Ԃȉ��݂��ӂ肩�T��

�t��@���̔������Q�����������炷���̂�

�킽���̌���ɂ��ւ����܂������G�ǂ���߂Ĕ�߂₩�ɕa���s����

�킽���͏_�炩���������̂₳���������

���ė܂��܂������̂����Ђɒ^��

�ȁi�߁j���Ƃ��Ă��̞ٗ|�i���悤�悭�j�̒��i���j�ւʓ��Ђ�

���͐������悮�����̂��܂��ɁE�E�E�E�E�E

�����Ċ��S�̍��[�i�ЂƂ�j����ݏo�Ă�������

�R����Ԃ̏�ɂ₷�₷��vIOLATION���s��

��������ї������Ƃ͂킽���̘]���̈ꖇ��

�@�\�S�Ɏ��͂ꂽ���̂₤�ȏD�����U��킷

���݂��݂Ət�̒Q�������邽�߂ɂ킽���͐S�������Ă����ԁB

09�D㠈��̜��O

�ʂ̋�ӂ��ƕ��̗����~���

�����ʖт̂ӂ��ɔ������F�����͂���Z����

�ʉ��Ȍ���̒��Ɋ��Z���Ă���

���̂₳�����a��̌������قƈ����̚b��������̂ł��B

�����ɂ͎���㠈������O�ɍ炫

��ӂ̊�͂Ƃ�݁A�R���Â��ɐO���z�i���сj��܂����B

�ِ��̓��[�����Â��悤�ȁA�����ď_���O�O�Ȏw���

�@�\����R�̌��肪�D�ɂ�����܂����B

���̗܂��܂����H�߂�B

���z�͏_���o�l�X�̂悤�Ɏ�����ő����U�݂�

���ƕa�Ђ������ւĂ����ɏ\����㠈��ߓ��錶�S�i�r�W�����j��B

�t�͗N���ĐF�����ɂ݂���

���f���ق́@�݂ǂ�̐̑��ނ�ɍ炢��㠈���

�@�M���ł͂���܂��B�i�]�ւĂ�鐌�̂����ɂ��j

���͈�x�喃��T��悤�ɒW���ȐS����

��������ƁA��ɂ͂ЂƂ���

�@����㗗��̉_������Ă�܂����B

���͔��������ւ̊���ƂȂ�

�@�܂�㠈��̜��O�Ɍ�����̂ł����B

10�D�a��

�@�@�@�@�T

�a�Ђ�遂�Ė��͑���

�����̎�͂����₵����������

�@�@�@�@�U

���͂ꍁ���̓��a�߂�

�W�������킪���S�߂���Ƃ�

�Ō�w�i����݁j�͖�̂ގ����i�Ƃ��j���v���

�������̐������Ɏq���b�i�j�����

�Ō�w�͕�����₽������킪�z�̏�ɂ��Ă���̂�

�킪�a���̈����̔����O�߂ċ����

��J���ꂵ���̊O�ɒm�X���i���܂ǂ�j�͋��т��₫��������

�U��Ȃ�˂̉Ԃ͂ق̂ڂ̍炯����E�E�E�E

���͂ꍁ���̓��Ȃ������a�߂邪�₵

11�D�����i�Ђ���j���s����

�ؗt�͖[�ӂ��Ɛ���Ĕ��

���ڂ�ɜ�ӂ�Ƃ��ؕ|�̈�ࣂ�

���Ƃ��Ȃ����������₵

���̜��ӂ鎄�̈�ۂ̂��ւ�

�x�i��j�����\��ĕ����Β���

�����ɉ��فi���炭�j�̐t�͂ӂ����Ƃ肨����

���]�̋��͏P�i�����j�Ȃ�

���ɓ��͕a�����Î��i�݂j��

���������G�i�����Ёj�͎��̏��S�ɔ��i�́j�ē����

����Δ����̐���s���Ă��̉]�͂�

�s��遂鏉�Ă�[��+��]�сi�͂₵�j�Ɍ��𓐂ݘ҂�

�ǎ�i�ЂƂ�j���̏��i�āj�̂����ɐ�������

���͏�̋���[��+��]�i���ցj���ׂ��Ⴋ����̓����i������݁j��

���͎��̊��^����ӂďW�鎀���V�������̉���ł���

12�D�Ԃ̂��Ƃ�����

���������𔒓��ɂʂ炵

����i����j�Ɏw���ցi�݂j�ނ�

�S��i���T��j�͂����₩�Ɍ��Ղ͉Ԃ̔@�����S�͗�����

���Ђ��Ă��茻�g�͜Ɂi�ӂ�j��

ࣂ���M�Ӎ��C�ɕ�܂�Ă�畬���̖��Ȃǒǂւ�

���T��Ƃ������̐��B���т��U�����Ȃ��

�i�i���j�߂₩�ȉ䂪���ɝD��������F�肱��

�t�₩�Ȃ��ْ̈[�Ȃ���B

13�D�ϔO�ɐ���

���ċꂵ���_���̌��͓h���

�h�Ղ��т͂Ă���]���i����j�̒��Ɏ��͂��

�ǎ�i�ЂƂ�j���܂��̖ϔO�ɐ���

�킽���͑��|�ɂ܂������i�������j�̉��g��

�F��͑��ėd�������킳���~�i���Ƃ����j���o�i���сj���悤�Ƃ���

�����i������Ƃ��j�@���炩�Ȍ��Ղ̕��ɐ���

�킪�₩�ȏ��S�̋���������

���T�@���ق͂������z�̒r�ɐ��ݍs����

���܂�栂ӂׂ����Ȃ��Q���̘őɂ��֘҂�ĜЁi���сj���

14�D�V�̈��

���ł��Ƃ��̉_�͂Ƃ��Ƃ���ɓn��

����Ȃ������͍������ł��B

���ւ�������فi�ӂ����j�Ȕ��ƐS�͑n����

����@�꞊�i�����j���鏶�̕���

��͉e�Ǝp�̂��̒��ɚ��i�Ɨ�������B

���T�@�������̒���B��

�����ЂȂ��_������ė�������_��

���V�̔ޕ���

15�D�ւ͖���

�Q�������ɒǂ͂�ċu�ɝ��i����j���

��̊C�s��

�킪�����͔�т����苛�̂��Ƃ���

�����i���������j������ṐS����

�����@�z�Â����_���̐⏥�Ƃ�

�܂��V�ɉs���ޗ����Â�Q���Ƃ��Ȃ��

�킪�y���ɐւ͖��邼

16�D�ؗ�

��͂������i���j�ɚ����͂ق̂ڂ̂Ƌ�ɖ�����

�ߎ`�̓ܓV�i����j�ɐV�����É��R�₷���ؗ���

�킽���͎����̔���������遏t�̐S�T�u�Ƃ�����̂ł�

�����@���̑傢�Ȃ���͑N�₩�Șł̜����i�Ђ���j�ƂȂ�

�ؗ��͑�����������������῁i�߂���j�ނ̂ł�

17�D���F�̑�

���邢�m�Ԃ̉Ԃ��k�����ڂꗎ��

�����̂₤�Ȋ��炩�ȂȂ�������爂��Ă��镗��

������ӂ��Ǝ��̐Q�֎q��D������

���\�i�������j�̂₤�Ȗ���ƂȂ锒���i�܂Ђ�j�́B

�J�������ɗ����܌��̟��F�i�Ђ���j��

�Z���t�̎�i����j�ƏƂ�͂ւ��b�݂ɔE�т��

�傫�ȉ��̂����\�S������������j����

��̛z�i���܁j���̂�҂Ă���ł��B

�_�炩���Z���W���A���Ȏ��͑��҂�L���Ĕ��

���������i�o�C�u���j�̕����ӃC���[�W��

����͂܂����₯�Ă���̂Ȃ��Ɍ��ꂽ�M�i�Ȃ����j�݂Ȃ�ł��B

���T�@��Ƃ��Ď��̎�ł镨�����Ȃ��V����f��

�Â��������Ö��̒��ɐ��肱�ނ��̔���

���̂͘������Ӑ������Â炵��

���܂͓��F�̖��������X�Ƃ��Ă��̂ł��B

������V�l

18�D��

�@�@�@�@�₩�ȎE�����������@��ߌ�����@���قɓ��ӎ�@���T�������ߐl�̎�i�킪��̈�߂��j

�@�ׁi�ق��j����̂��Ƃ����

���̌��ɋ�������

�\���˂̐�������������

�Ӂi�����ȁj�ւ��z�������w�������

�邲�Ɩ��[�i�ւ�j�Ɍ����������

�P���ɂɏ�i����j������߂ւ����

�Ȃ̜�D�i�݂�����j��킫�����

����Ђ̌��̔w�ł����

��ւʖ̛��𓊂������

���߂��Ď�u�i�����Â��j�������

���i���j�ɂ���炷�ׂĂ킪����i�A�u�m�[�}���j�ȕЎ�Ȃ�

19�D�g�t��

���܂͂�����Ȃ�����̉��F�ƍ������グ�ăX�y�N�g�������Z��

�������邱�̂Ȃ��ɑ����̗d���������Ԃi��j���ł͂���܂��H

���Ę����ɂ܂��J���ق�ࣂ��]�̔��͓��Ɋ�������ق����D�ɂ����܂�

���i���Ȃ��j��a�߂�P���͓욠�̔�����͂��������i�܂ǂ�j��

�����͒n�M�ƂƂ��ɋ���̌_�y�i���Ȃ��j�ɋz�Ѝ��ӂĔ��o�ƂȂ�̂ł�

���͌��i���T�j�Ȃ������̔ߖɖ�ւĂ���̂ł�

���̂قƂ�ɍ�峂�͂��߂������Ԃ͈��

���爂邻�敗�͓��S�̐F�@�ؕ|�̐F����ŗc�������i�܂ǂ͂��j�̂��ނ�ƂȂ�̂ł��B

���̔��c�̎�@���h�̑��̖P���i���ȂȂ��j�̐O�։��b�i�f�����j����т܂͂�

���I�̐_��X�̘ˎ�@�咂̕��m�@�����̕P�Ȃ�

���͑@���a�J�𐁂��@���f�̋�Ղ�炵

�ْ[�̃p���c�g���_��̏�i�ǂ�����j������̂ł�

���̎��ł��@�~�肽�����_������ƂȂ�

�@�R�̉��������ւƂȂ�̂́E�E�E�E�E�E

���͐��i�u�����Y�j�ɒQ���@�Ԕ�������̏�ɖ��@�͍͂����M��f��

���͋�̎r�̂₤�ɂ��̏�ɕ����i��������͂�j���錶�ƂȂ�̂ł�

���T�@���i���܂ցj�͓V�̗r���i�}�}�j�@���͔������n���ɐ���

�@���̍��M�i���݂��j���������Ȃɘ����̂ł�

����@�y������Ă��Ę҂�

�����Đl�Ԃł���Ȃ��Ȃ����̛g�t������̉Ԃɖ����炵��

���̗��ɕ��i�i�������j������Č����������i�����j������ӂł���

20�D�@�I�Ȃ�@�x�@�@������p�Z�ɑ���

���āi�Ȃj�ӂ����ށi���j�Ǝ₵���ȑa�т̂Ȃ���

�J�Ƃ��Ƃ���i����j�߂�

����͐V�������A�̔���

�킽���͂ЂƂ��e�̍�����S����

���ǂ�����̊Ԃ̘�i�ЂȂ��j���ڂ��l��

���̕��i�߂₩�ȏ����e�Z����������ɁE�E�E�E�E�E

�킽���͂��T������

�����鍕�����ɉ̂������������

�b������̐ށi�Ђ����j�Ȃ鐸�����E�E�E�E�E�E

�܂��������̊ԂɌ����̈���̂�����

�킽���͏{���ԏ��Ȃ��a�т�疗y�i�����날�邫�j��

���܂͑S���V�̏��ࣖ��i�����邢�j�@�I�Ȃ�@�x�����u�ށB

21�D�t��ٗ~�ɒ��ւ�

������ɗN��������t�̉����ɐ�����

�������H峂��킯���Ȃ����ɂƂ܂�_�S���j���₵��

���̐S�������������Ɗ��Ɏh����

��铂̂�������i�}�}�j�̃C���[�a�ɂƂ肷����Ƃ�

�@���f�̂ӂ�ւ͓��i�����j�����

�������߂̙\�X�i�͂ɂ��܁j������ĔE�тȂ�����ӑĂ�

�@�܂��킵�����߂��̋���@���i���j��

�����͂��Ԃ邻�̒��ɐ��߂邽�܂��Ђ�

�ӂ�͂�ƍ~��ā@�܂��@�Ђ����ĂЂ��邭���Ղ�

�@���F�ɑ��͂���Ă�낱�тɚL�i�ȁj���̂ł�

��ׂ̂�����̂��ꂵ����

�B��Ɨ͂Ȃ��D���\�����������ޔ����i�܂Ђ�j�̉�������

����z�҂ɖ��߂�

�ɂޓ����������Â��ɂ��v�Ђɒ^�Ă��킽��

�a�@�𒂁i���܂��j�߂���Ё@���T���̂킽��

���Ȃ�Z�����C�h�̂ЁU������

���̓��̊Â������ڂĂ��U��Ă��韆����

�킽���͂��Ɠ��i�߁j��������

�����҂����w����݁@��̂₤�ȋ������

�����Ăӂ���Ǝ�̌҂̂₤�ɂӂ��ꂠ����

�R���̉e�̂��ꂵ����

���̗y���ɉ����������̉_��

�@������ł��̂��Ȃ����ނ̂��B

���̔������˂̔�����S�i�I���[�u�j�т��������ɕ�܂��

�@�t��������₤�ɂځ[�Ƃ���

���K������@�_�Ɛ��_�̊Ԃ����U��

�@���F���d�Ԃ�����̂𒈙t��ɂȂď������肵��

������ӂĂ�������������炸�ɒW��

�킽���̓���������Ă��܂�

�����������̉_���������Ȃ�

��͂Ђ͂��납��͂�@�ǁ[��ƌߖC�i�Ђ�j�̂��̜���Ƃ�������B

�킽���͂��ǂ���̂Ȃ������𓊂���̂ł���

���̔L�i�����j������悹�Ă�킽���̗������قƁE�E�E�E�E�E

22�D�����w�

���T�@�Ƃ��ǂ��i�}�}�j�킽���̋��̂�����

�@�₽����𗍂݂��Ă��܂�

����͂��݂������߂������i�����Ёj�̒��Ɍ��ꂽ

�@�����w偂̎d�Ƃł��B

23�D�퉹

�@�킽���͂��ܙ���Ƃ�������K�N��

�@�s�v�c�����Ɍ��Ă��̂ł͂���܂���

�����K�N�̂Ȃ��Ɍ��Ȃ����y�������̂��Ă��̂ł�

�N���ȓ��S�ɓ��Ђ������Ă��Ƃ��

�@���ɂ�肩�T�Ă��̂ł�

���T�@���x���܉Ԃ̒��ŏ����ȗH��i�G���t�j����Ă���퉹��

�@�������ɂ�������ł͂���܂���

24�D�Љ�

�ċz�i�����j���i���j�ւʂ���ɔM��������

���T��㠈������g�ق��e�߂�

����Ȃ�㠈��͂킪�z��῁i����j�߂�

�́i�����j�܂������̍����̌ߌ�ł���

�ӂƉ��Ȃ��厂͌��e�̂₤�ɂ悬��

���i��j������͂��̖Љāi�Ȃj�ł���

���z�͂��Â��ɂ����L��Y�E�����ł��炤

�킪���e�����ł����܂͊����������B

�ٗl�ɕ����̂Ȃ����̗썰�̂������O��m�炵

�~������峂̉u��铁i�݁j��i�����邪

���T�����̋��L�i���Ȃ���j����������

㠈����̂Ȃ��Ɍ���ࣂ��ق�Ŏ��ʂ͎⛋�̓y�ł���B

25�D�A�ɂ̉��𓐂�

�l粁i������j�͖������Â��t���i���̂̂߁j�ł�

���̋����w�ɗ���㫂߂�Z���i����j�͐[��

�@�r�i�͂����j�͐_�̘S���̏�ɖ��Ă�܂�

�����ꉺ�E�̉��|�i���Â��j�ɂ��뒹�̂Ђ��߂�����

�⛋��j�芴�Q�������

���V����T�����i������݁j�𑝂��Ă��邩���S����

�����Ȃ镵���C�͕Ձi�݁j����

���T�@�@�r�̒��Ȃ�G���Ȃ�@�̉��ԁi���Ăȁj�ə~���

�@���Ă�̂͐V�����Ü~�ł�

�d�����ȗ͂̉��ɗh���Ƃ��Ȃ�

�ٓ��i���̂�j��������捁i���Â��j�ȗ쉻�̉C�i�ЁU���j��

����͉䂪�g�҂��肽��h���R�i���̂Áj�ƒq�i���j���

�@�s�v�c�Ȃ雉�ݐ��E�i���́j�ł���

���ς�萶�ꂫ����p���i�������j�̂��ꂩ�Ǝ��ʁi�܂��j��

�@�̉ԍ[�̖e��

�ԍ��i�͂ȁj��@����݂炨�߂��߂Ƃ������͂�

�N�����ɊP�i���͂ԁj�����邩�Ǝv�͂��@�߉��i����j�u�i���j���������

�l��݂ș́i���ցj�ɐ��i�Ђ��j���S�i�߂��߁j�ʕs���Ȗ��u�i�����j�A

�@���Â������i�Ƃ��j�̂��Ƃł��B

26�D����̌�

�킪�}���M���i�Ȃ����݁j�ɂ���H��

������铂��Ɣ�������̎��̛���i�����āj�ɂ����

�P�ɓ������z�i���邵�j�߂悤�Ƃ���́@�ߐl�̊��i�Ȃ�Ёj���H

���|�ɏ����̐O��嶍��i�X�R���s�I�j���͂��

�ő�������߂͊O�������Ă��܂�

���̔����i��ӂׁj��Â̔@����捁i���Â����j��̂�

�_�̔u�t�i�������j�ɗ₽��峂��߂�������

���߂��l�ق̂Ȃ����]�i�����j�ꂽ���e�̎p��

��Ă̎�������K�N���l�̐S���i������j��

�����̊Ԃɏ��錎�̑����ۂɉ̂͂���

���₻��ł͒q���̔������̒w偂�

��q�i���܂��Ёj�̒��ɕ����i�����j�яo�ċ��Ɏv��𗍂ނł��炤

���߂��߂ƕ��i���Ď��z�i�������ʁj��j��ɑ���Ȃ�

���i��j���������@�D�i��j���D�J�i����Ёj���@����ȎE�C���@�\�肠�������

���̔����@�������@�u�i�����j�鋹���i�ނˁj�̒���

�F�~���K�N�ԉ̂₤�Ɍ��͂�鋰�낵�����т�����

���i���j�͎ɘ߁i��j�čՎi�i�܂j�铩���i��Ёj�ł���

���T�b�炭�����������Č����d������Ɣ��͂Ȃ��̂�

�]�߂�@�킪迁i���j�߂��z��k������

�����̊Ԃ��Â��ɜ����I��w�̌������邼

27�D�v�ЂŁ@��

�F��Ƃ��Ȃ�����ė�̌_�y�ɕ��яo��v�Џo��

�ߋ��i�ނ����j�����̂ЂƂƂ��낫�T���`�}���^���̍s�q��

�����Ђ������ċ����S��v�Џo��

�킪�Â��Ȃ�w���

�����@����ɂ����k���̍����ڂ���v�Џo��

�����鑽���̓�����Ȃ��

�@�L���Ȃ���Ŕt�ɋꂵ�߂�d�Z�i�݂ǂ育�j��

�����i�����j�̒Q���ɐ��ւĘ]���i����j�ɑ��i���j�܂�v�Џo��

�}���@�v�Џo��@�t���k�i���₿�j�����܂͐O�̔���x���j��

�@���ɍʁi����ǂ�j�Ȃ�

���U�V�����鍕���i�ЂƂ݁j�����傫���Ȃ肽��݂̂�

28�D�ԍ[�����߂锒��

���܂ЂƂ��і�̉Ԃ����̗₽���z�̏�Ɉ��Ă�

疗y�i���܂�j�ӂ͗͂Ȃ��H�̌��i�Ёj�ɂʂ��v��i�����Ёj�ł���

�͂ꑐ�̂��炶��Ɛ����͔���̕��ł���

���͍�����ւ��w��ɉԂ����߂ĕ�����

����͕a�߂�҂̈Ԃ߂ɂ���

���͂����͂��ƂȂ��܂ɂ���Ă����͂��

�������ė[�z���˂���

�����͎₵���ᒠ�ݑ���Ԃ����߁i���̉e�͒������ꂽ�j

���T�@�N�ƂȂ������Ő������܂����J�������͙R��

���߂Ă͌X�i�Ȃ��ցj�̕��i�����j�֍s�Ă݂悤

�������邢�ԂɎ��G���

�@���܂��ɂ₳�������ӂƂ����

�₵����r�����e�ə~���

�@���Ǒz�i�����݁j�������Ă݂悤���̂��E�E�E�E

�������́i�����j������Ȃ��F�O�i������j���ɗz�͖v����

[��+��]�i�����Ȃ��j�̉e�������ꂽ����ǂ���U�����l�͐���

䑊��i���肻�߁j�ɐ����R�f���i�܂ނ������j�̑傢�Ȃ�͌������炸���i�͂��j�Ȃ�

�@�S�����S����

���T�@���܂ЂƂ��ї�̉Ԃ����̗₽���z�̏�Ɉ��Ă�

���݂��݂Ƙ҂�悫�D��

�Ȃ������̐S�ƌǓƂȂ����v�ւE�E�E�E

29�D��

�����߂������̗t������

���̌��̃~�j�A�`���[��

�G�X�L�C�X�@�@����ԉԂ̎��ɂ��ā@�@�t�R�s�v

�@�p�r�Ȃ��ɒu�����ł��炤�ɓx�ɋZ�p�I�ȍ\���������@�B������ł��炤�B�ЂƂтƂ͖l�����������Ă���𛉌����邱�Ƃ��o�҂Ȃ��ł��炤�ɂ������͂炸�A

�����������Ƃ����݂Ɩ��҂̓s��������ł��炤�Ƃ���́A����ȓs���̐v���Ɍv�`����ł��炤�B�r�Q���Ȃ��A�ɓx�Ɋ��S�ȁA�ЂƂ�����ɖw�Njy�Ȃ������l�`���A

�l�����ɍs���̐��m�ȊϔO��A����ɖ𗧂ł��炤�B

�@���I�ȑn���́A�₪�Ă��̊m���Ȑ����������邽�߁A���ӂƂ���̌����̂�������قȋ��E���ړ����邽�߂Ɋ��o����Ă��ł��炤���H�����̂ЂƂтƂ��A

�L���̔\�͂Ƃ͕ʌɏ��L���銫�N�������̎��ł���B�����̌��z�I�ȗ͂́A�ő���������Ȃ��ł��炤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����̕n���ɏA���Ă̏����v�@�A���h���E�u���g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@����ԉԂɂ��ĂЂƂтƂ͂��܂�ނ̎������Ȃ��B�ނ̎��͎��Ȃ̂ł��邩�H

�@�ނ͎��������̂ł��邩�H���炭�ނ͂��܂莍�������Ȃ��B�l�����͔ނ����ɏ����Ȃ�����m��Ȃ��B�ނ̏������́A�ނ̏����Ȃ����̋����B�ނ͏����Ȃ������������ƁA

�������̓w�͂����ł��܂肽������̎��������B�ܘ_�A����ɂ�āA�ނ̏����Ȃ����͈�w�ނ��牓���Ȃ�A��w���S�̓x�����ւ�B�Ȃɂ��ނɎ����������邩�H

�ނ̎��͔ނ���邭�\�����Ă��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ̌����̐����͔ނɂȂɂ��̂����o�ւȂ��B�ނ͔ނ̌����̐�������Ȃɂ��̂����Ă�Ȃ��B�ނ̊�]�͔ނ̌������\�{�����V�ɂ��邱�Ƃł���B ������ɔނ̌����͔ނɓ�\�p�[�Z���g���������ޑ����o�ւȂ��B�ނ������̐����ɛ����ē�\�Ղ̋����Ŏ�`��ᢂ��鏊�Ȃł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ̓V���E���E���A���X�g�ł��邩�B�ނ̊�]�͎����Y�p�I�ȕa���ɂ���B�ނ͂����ɉ��Ă̂ݏ��߂ď�i�Z���`�����g�j��Â��ȕa���Ɍ��o���B �ނ͌����ɉ��ď����ȃV�C�c�ɐ��邩�H�ނ͏����̊Ō�w�ɍ����̉��Ă��ɉ^���邩�H���ܘ_����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł������B�ނ͌��z�̔n�Ԃɐ����܂܁A �₷�₷�Ɣނ̓��@��\���ށB�ނ͐��������Ȃ��̂��H�ނ͌�����������邩�H�ނ͂���ɓ����邽�߂ɂ����A�ނ̓��X�̘̂������A����������������ʐM����B ���ꂪ�����ɐ����ɒl���A�����I�Ȍ���ɟނ��Ă�邩���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�_�͔ނɂ��ẮA�ނ̕s��p�ȓ�铂�ނ��o�ւ��Ƃ��Ӊ��������Ŕނɑ��݂���B

�_���ނ̓�铂�s���S�ɂ����ɂ����͂炸�A�ނ������ɔގ��g�Łg��Ă䂭�h���Ƃ��ł��邩��暖����邽�߂ɁB�ނ͖��Ō�����j��Ȃ��琶����Ö�̓��i�ł���B

�����Ƃق肷����ƈł��������̉ߋ���D�Ђ���B�ނ���ނ̓�铂ɂ��đ����̗��j��m�邱�Ƃ͕s�\���B�ނ͔ނ̗��j���I����Ԃ�����ĕ����₤�ɂ͕����Ȃ��B

�ގ��g���ŏ��ɂ�������₵�Ă��B�l���������X�̔ނɐ��\����B�����Ĕނ������Ǝv�ӁB������ɔނ͂��̂��Ƃɖѓ��ӔC�������Ȃ��B�ނ̓�\�l�̗F�l�́A��\�l�̔ނƌ��ۂ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�����͔ނɂ��܂�J�l���Ȃ��B�X�ւɗp�Ђ����`�Ă̋@萂������ẮB���̂Ƃ��ӂɁA��z�̈ꕔ�������R�ɂ�Č������������̂قǔގ��g�̊��o����ɛ����Ă܂���������̂͂Ȃ�����ł���B �����y�ŁA�ނ͗X�ւ������Ⴕ�ł����疳���d�b�������B��̕����̉��b�ł���A�ދ�����ނ��~�Ӌ~�Z�@萂��ƍl�ւĂ��B�ނ͔ނ̗F�l�Ɏ莆���������̂Ȃ��Œʒm����A�g���G�̃J�A�e���̂��ƂŁA ��T�Ԉʋꙧ����B�ނ͂��̂��߂ɟ�������A���J���l�ւ��肵�Ă�Ƃ�������肷��B�������Ĕނ͈��S���Ă��̃A�g���G����ˊO�ւ��邫�����A�����ă|�X�g�ɂ���𓊔�����B ���̂₤�ɂ��āA�ނ͉��\��ł��A�g���G����z���A���͂邪�͂�V�����J�A�e����p�Ђ邱�Ƃɕs�����Ȃ��B�܂��ނ̓|�X�g�֓��ꂽ����̎莆��������邽�߂ɁA�}���Ŗl�̂Ƃ���ւ�Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ͂Ђǂ��ߊᎋ�Ŕނɉ_�������邩�ǂ������^�₾�B�ނ��Ƃق肩����ƁA�H�T�̖�Ԃ��ނ��ĂтƂ߂�B�܂��܂����Ĕނ͂��܂�ɑ����̈��A�����Ă��܂ӁB �܂��ނ͐V�����Ԃ�ʕ����D��Ŕ��ӁB����ɂ�Ĕނ͉ԉ��̈ꕔ���ɖʂ��Ȃ���d����������A�Ԃ��Ɖʎ������U������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@���͔ނɂƂĂ͊��җp�̃R���Z�c�g�ł���B���̃R���Z�c�g��ނ͎��X�E���ł��܂ӁB�~���E�Y���ނ�₷���悤�ɁB�ނ͂ЂƂ���߂𗧂Ă�B����Ƃ���̕��{�����ߖʂ�����B �ނ͂Ђǂ����͂ĂČ����𗠕Ԃ��ɒ��Ă��܂ӁB�ނ̎�����|�i�f�W�C���j�̂܂܂Ȃ̂͂��̂��߂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ̎��v�ɂ͈�{�̒Z���j�����Ȃ��B�l�̗��s�ɍۂ��Ĕނ͊�łɑ݂��Ă��Ƃ��ӁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ԉԂƂ̓o�i�i�̉Ԃł��邩�B�m�ԁA�o�i�i�ABanalite

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ͂܂�Ŕނ̎��𐄝Ȃ��Ȃ��B�ނ����������̂́A�������c�Ђ��������ɋz�Ђ悹�邱�Ƃ��B�ނ�����������I�ւ����l�����Ɍ�����ƁA���͂͏����A ���������̓o���o���Ɏ��̏�ɎU�Ă��܂ӁB����ɟ������āA�ނ͋}���ŏ��������B��铔ނ̎d����ɂ̓O�����}�A�ƃn���}�A�Ƃ������ꏊ�ɒu����Ă��̂ŁA ���X�l�̓O�����}�A�̂���Ńn���}�A��U�A�ނ̎�����w�R�i�S�i�ɂ��Ă��܂ӁB�ނ̑�^�̋�s��L�̃m�I�g�ɏ��������Ă��A�o���o���ɐ�ꂽ�C���L�̐�������ꂾ�B �����ނ�K��ʓ��A�ނ͂��̐�������Ȃ���A����肻��Ɏ���䍂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ̎��ɐF�ʂ����邩�H�s�v�c�ɔނ̎��ɂ͐F�ʂ��Ȃ��B�ނ̎��͖��F���B�ނ̎����Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ͔J��ƒ{�Ɯ�Ăɘb���B�ނ����V�ȋ�z���������Ȃ��疲����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ̓|�I��z�t�}���������ł���椂܂Ȃ��B�ނ̓|�I��椂݂Ȃ���A�z�t�}���̘b��椂�ł��B�ނ͖����ɂȂĂ����|桂�����l�����ɋؓ������Ă����B �ނ̌�{�͂ǂ��̚��ɂ������Ȃ��B�܂��ނ̓u���u���V��ł��O����Ǝ����ӁB�ނ͎��������܂ւɈ�Ղ���熏����J�Ă݂�B���ǂ̕łɂ��Ȃ��B������萂炸�ނ͂�������ɏ����Ă��܂ӁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�N���̖��m�Ȕ�]�����Ȃ��ł͍�i�̌����Ȃ�椎҂����ɛ����āA�l�͌��ǔނ��V�˂ł��邱�Ƃ��暂���B�B�ނ̓V�˂́A�V�˂��[���Z�p�I��ᢒB�����邱�Ƃ̏o�҂Ȃ��V�˂ł����y�ŁA ���̑����̓V�˂ƈقĂ��B�ނ͂܂�œ����Ȃ��V�˂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ̎����]���邱�Ƃ́A���̏]�҂��Ԉ�����̂��]���Ă��暝��ł���B

�ނ��ގ��g���}�K�q���̂��ƒm����A�ނ͂��Ɠ��ӂɎ����������炤�B������ނ̎��͐����߂���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@�ނ͎��X�o�|����B�O���j���������G���Ȓ��ŖX�������āB���ɔނ͂ǂ��֏o�|���Ă��܂��B�l�����͔ނ̑���ɗA�ނ̐Ζ�����t�̌��e���J�L��͂��A �������Ă��̎��W���o�ł���B�J���`���c�J���O�Γ��Ƃ���ᢉ����邱�̍s�q�s���̑I��́A������ǂ���椂ނ��炤���H����Ђ͂��ƂŐ�ł�߂��ނ��炤���H ����������Ȃ��Ƃ̂��߂ɁA�܊p�̎��H�̐������A�ނ��l�����ɂ܂Ŕj��Ȃ����Ƃ͊m�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��

�@Demon litterature on le Prodigiuse fecondite�i�t�C���c�v�A�X�[�|�I�̃��I�g���A�����_�j

���I�g���A�����̎��������ł���₤�ɁA�ނ̎������̕��ނɛ�����B�ނ͓V�g�����܂薲���Ȃ��B�ނ����������邱�ƁA����͔ނ���w�X���ɂ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�A�����

�ڎ��i�O�f�j

����ԉԁE����

������\��N(���؉��M�O���ɂ��ːВ����̌��ʁA����32�N���B���l�̒�q�ł������Ƃ����썇(�͍�)�����ɂ���`�Ɛ��@�����R�B)

�@�\�ꌎ�\���@���É��s�������Ȓ��ɐ���B�{���A����O�Y�B

�����O�\�ܔN(�����N�����̌��ʁA����38�N�ƂȂ�B)

�@�l���A�����F�쒬�A�p�����t�͛{�Z�������{�Z�ɓ��{���B�{�N���A���їD�G�̂������ď܂��B

�@���O�\�Z�N�A���v�������P�����Ɉ��z�̌��ʁA���ؒ��A�������{�Z���z�����ƂɎ���܂œ��Z�ɛ{�B

�@�ݛ{���A����Ɏ��͌����A���{�̐��_�ɔR���Ȃ���A�u�Ȃ����B

�@���{�Z���ƌ�A���Z�̊������ꂸ�A����ɏo�ł�Ǝv�Е�Ɍ�ЁA�Љ�Ǝ҂̎���S�ĉq���v�ƂȂ�A�����`�H�̌��K�ƂȂ�A�̂��z���������̋Z��T���������B

�@���̊ԁA�Z�́A����A�]�_�̕M���Ƃ�A�՛{�悭�p�ŘI�̌����������B

�吳���N

�@�O���A������q�ƌ������B

�吳�\�N

�@�l���A�����u�Ԃ��ԁv���t�R�s�v�ƕҏS��ᢍs�����i�ʊ��V���j�B�j�q�A�O���ʂ������B

�吳�\��N

�@�㌎�A�����u�R�m�v�����ؔ㍺�Y�A�t�R�s�v�A�֓������Y�A���R���A�O�Y�x�����Ƌ���ᢍs���A��炻�̕ҏS�Ɍg�͂��B���É����b����ᢘ����݁A������p�A��X�����A���䗴������������B

�吳�\�O�N

�@�l���\�����A��Œ��l���ڂ̎���ɐ������A���N��\���(�����N�����̌��ʁA26��[��24��]�ƂȂ�B)�B����ɘŎ������đ��͂ꔪ���R��䶔��ɂȂ�B�揊�A�������x���A���x�@�̕�n�B��j�A�S�_�ԉԍD�����m�B

�吳�\�O�N

�@�Z���A�u�R�m�v�͈���ԉԒǓ��j���S�Ƃ����B�{�j�����ĐR�m�͜E�����B

�@�@����ԉԎ��W�@�L

���t

�}��

�\�L�͉������Ђ̕s����i�l�E�悤�E�₤�j�Ȃǂ��ׂČ��{�ɏ]�����B���r�́i�@�j���ɁA�܂��\����Y���������Ȃ����̂��i�@�j�ɓǂ݂��L���ɂƂǂ߂��B�i�ǂ��ĉ��ǂ��܂��j�B

�V�����̂�����́A���炩�Ȍ�A�͂�������߂��B���тɂ͕ł̑�͂�ɔԍ���V���ɕt�����B�i�ҎҎ��j

�y�t�L�z

�{���W���J�ɂ�����܂��ẮA���e�B�e�E�e�L�X�g���ʂɊւ�������{��ݗ^�������܂����S�~��Y�l�ɐ[�r�̎ӈӂ�\�����Ē����܂��B���肪�����������܂����B

�R�����g�F

�@���炭�u���̎��W�v�Ƃ��Ė���y���Ă���̋H�Q���W���A�����Ƃ��e�L�X�g�̑S�����f�����邱�ƂɂȂ��āA���̌��{�̉��l���u�����i�v�Ƃ���䢂Ɉ��邱�ƂƂȂ����B

����܂Ŗ��É��̐�O���d����Ղ��悤����ۂɗ����ǂ����Ă����ő�̏�ǁA���Ȃ͂��吳���N�̓��l���u�R�m�v�̒��S�I���݂Ƃ��Ċ��Ȃ���A

���g�̖��Ƌ��ɎG���̖����������ē`���Ɍ��p����鎍�l�ƂȂ��Ă��܂�������ԉԂ��̂ЂƂ̎��Ƃ��A���W���e�Ƌ��ɂ��̂g�o��ō������邱�Ƃ��ł������Ƃɂ��ẮA

���y���l�̋Ɛт�ǂ������Ă����Ǘ��҂Ƃ��Ă������̊��S�Ȃ��Ƃ��Ȃ��B�u�t�R�s�v���W�v�i��V��,1990���j���ڂ̏������сA�u�I�Đj�莍�W�v�i�w偏o�Ŏ�,1980���j�A

���͔ނƓ������吳���N�ɚ�܂��āA����Ƃ��ɂ��̖{�ɕ������e���W

�u��̗��t�v�i���������X,1931���j�𒇊Ԃɂ���ĕ҂܂�邱�ƂɂȂ�����X�����̎��ƂƂƂ��ɖ��͂��Ē�����K�Ђł���B

�@�������ւΉ��̕����ɂ����̂��A���̎��W�̏������܂��u���t�v���̂��Ă��B��X�����̎��W�^�C�g���Ɍ��炸�A��O���É����d�ɂ����鎍�l�B�̍�i�����Ă��ƁA �s�v�c���霂�����C���[�W�Ƃ��Ď��ɂ́u�z���܂�v�u���t���v�u�ؘR����v�u���t�v�u���v�Ƃ������A�\���{�̔ӏH���珉�~�ɂ����Ă̍Ύ��L�L�[���[�h���A�z����Ă���̂����A �ǂ����ӗ��R���炾�炤���B����������ԉԂɂ��Č��ۂɂ́A���܂ЂƂA�����ԔV�����̉e��������������g�Z���������h�ɂ��G��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����炤�B �܂�A�u�R�m�v�ȑO����̈�Ԃ̐e�F�������t�R�s�v���A��N�̃��_�j�Y�����̂Ȃ��ŁA�g�����y���L�h��̗m�قɏZ�ޔ��M�����́h�A �@�ׂȝR��N�u�P�i�˂��j����v�̃C���[�W�Ƃ��ĉ�z���ꂽ����ԉԂ̏ё��́A������u���v�Ƃ���Ȃ�A�������u�e�v�Ƃ��ӂׂ��A �މd�I�ȃG���`�V�Y����Z�����ǓƂʼnA�T�Ȉ�����`�̔��g��䢂Ɍ��͂��Ă�邩��ł���B

�m���Ɂu�R�m�v�����o�[�̒��ł��A���ؔ㍺�Y���A�z�C�b�g�}���⍲���y�V���Ƃ����������I�J���I�ȝR��Ɏ��i��������̑�\�Ɨ��Ă���̂ł���A ����ԉԂ͂��Ȃ��ǓƂ��������Ă����̋ɂŁA�A���ȓ����ɂЂ�����ƈ���̂₤�ȁA���I�Ŗ����̎������t�R�s�v�ƂƂ��Ɉ�Ă邱�Ƃ������čʼnE����C�������̂Ɉ�ЂȂ��B �Ƃ������l���̋����É��ŒO�O�ɒz���グ�Ă�������ے����̕��I���E�́A�a�ゾ����������v���邱�Ƃɂ���ďI�����}�ւ邱�ƂƂȂ����̂ł���B�ނ̎��̏Ռ��́A ���l�����ނ̒Ǔ������o���Ēׂ�Ă��܂������Ƃ��݂Ă��킩�邾�炤�B�������Đe�F�̎������z���ĐV�����o�������邽�߂ɂ́A�܂芴�������_�j�Y���ւƁg�ϑԔ��āh����ۂɂ́A ����ԉԂƂ��ӑ��݂́A�j����ׂ��u匁v�̂₤�Ȗ����������ĐN�t�R�s�v�̑O�ɗ����ǂ��������̂ɑ���Ȃ��B�t�R�͂��̑��H�̎������瓦��邽�߂ɐ��������ֈ�ς����邱�Ƃ����f����B �̋����o�z���ď㋞�����̂ł���B�������Ĉ�������Ɩ��Ē��̂��̂Ƃ��Ă�ُ�ȏے��C���[�W�̍s������ɁA�J�Ԃ���ׂ��g�V���[�����A���Y���̌��h�����z���邱�Ƃɂ�āA �ނ̋ƐтƎ����̏K�쎞��Ƃ��A����̃��_�j�Y���ւ̔N��L�ɑ̂悭�ʒu�t���邱�Ƃɐ��������̂ł���B���ꂪ�A���̈�e���W���S�͂��ꂽ�H�Q�{�Ƃ��Ă̏h���ł���A �t�R�ɂƂ��Ă͉ߋ��𐴎Z���ĐU��Ԃ邱�Ƃ̂ł���₤�ɂȂ������a4�N�̂��ƁB���̑O�N�ɂ͂��łɁu���Ǝ��_�v���n������Ă��B ����������Ƃ̖�������͏I�ɏt�R�̃��_�j�Y���̐��i������t����R��̊j�Ƃ��āA���_�j�Y���F�Ɂg�����Y������āh����A �Ȍ�u���Ǝ��_�v���\�̏t�R�̏���̂Ȃ��Ō������Ă������̂ł���B���āA����̗F��̏̌����́E�E�E�A ����100���̒n���o�Ŏ��W�Ƃ��Ӕ��̂Ȃ��ɂЂ�����ƕ���E�E�E�E�t�R�s�v�͂��̔N���̗F�ɂ��āA���y���邱�Ƃ͂����Ă��A����ʂ��Ĉ�x����Ƃ����W�̍Ċ�����Ă邱�Ƃ͂Ȃ������B �ނ��ގ��g���É��ɋA�邱�ƂȂ��A���̎��Ƃ��֒��炭����Ŏ��W�̒��ɕ��ĕ��C�������̂ł��邩��A �u�������{�̎��l�B�v�����M���邽�߂ɉ��\�����ꂽ�v�쎡���������̐S�����@���邱�Ƃ͍���ł���ɂ͈�ЂȂ��̂����B

�@�u�R�m�v�Ƃ͈�̂ǂ�ȏW�c�ł������̂��炤�B�G���̕�������������Ȃ����A�O���[�v�̒��S�l���B�̒P�s�{�̋Ɛт�����łقڑS�ďo���������Ƃ́A ���������ł���B���܂ʼn�ڂ��邱�Ƃ��֍���ł������̈Ӗ��ƂƂ��ɁA�n�����d�̗Y�Ƃ��Ĉꓪ�n����ł���É���O���d�̐�����Ղ��āA ���j��ɂ��ł��N���������꓾��`�ňʒu�t�����Ƃ�����Ɍp�����Ă䂫�����ƍl�ւĂ��B�i�����@2003.1.6���eup�j

�@�l�G�h�̊O�����U������u���É��̎��l�B�@���̂P�v

�������@���傤���y����ԉԁz�i1899�`1924�j

����

�u����ԉԃm�[�g�@�i��j�v�؉��M�O���@�u���C�n�敶�������v��2���@1991.5 73-82p

�u����ԉԃm�[�g�@�i��j�v�؉��M�O���@�u���C�n�敶�������v��3���@1992.6 54-69p

�u����ԉԂ̒lj��v�@��쑐�j�@�����u���l����v��5��2���i���a10�N2�����j71-73p

�@�܂��Ƃɕs���ł��������̌̐l���ÂсA��鎖�́A���ɂƂ��ď��X����������v�Ђ�����B�Ɠ����ɁA���y�ɉ�������o�҂Ƃ��ẮA���̌̐l�̑��ւ��ڂ݂邱�Ƃɂ���āA �����t�����ɂ��������É����d�A�T���́u���{���l�v�𒆐S�ɍŐ��̖ʉe���������������{���d�ւ́A�傫�ȉe���͂ɑz�����āA���E�l�E���S�̌���������̒��ɁA ���V�����z�Ђ�v�����ɂ͋����Ȃ��B

�@���̌̐l�Ȃ����ẮA�S�������d�̈ꕪ����A�����A�n�����d���̉������ɂ߂����É����d���^���j�̏d�v�ȈӋ`���A���������Ă�Ɉ�ЂȂ��B ���̌̐l�̑傫�ȉA�̐��͈��Ђ͕s�v�c�ȍ��������͂��A���̊Ԃɂ����{���^���̊j�S�ɂ܂ŋ�Ђ��Ă�Ƃ��ӎ����A�h���I�Ȓ��������͂ƂȂ��ĉ�X�𑨂ցA ����X�����Ĉ�w�̐l�ɐڋ߂����߂�̂ł���B�����`�ւ�܂܁A�ÂԂ܂܂ɁA���̌̐l�̈펖������Ă݂悤�B

�@�̐l�̐g�Ӊ��̂ɏA���Ă͐r�����R�Ƃ������̂�����B�ł��e�����F�l�Ƃ��āA�t�R�s�v�A������p�A���ؔ㍺�Y�A���q�������̏�������������B ���ɂ��̓��ł��t�R���Ƃ͗������ɋ����\�ցA���ƉƋƂ̋ߎ�����`���Ď��l�Ƃ��ẮA���������̌��������ォ��Ō�̂��������I��܂ŏ����u�|�n�̗F�v�Ƃ��āA ���e�ȏ�̗F�������Ă���̂ł���Ƃ��ӎ����B�|�n�ɏ�鎖�A���������鎖��m�莍�삵�A�����Ď��_���\�ւ鎖�A���ďt�R���͈�����ɁA�[�����̉e���������Ɖ]�͂�Ă��B ��Ɍ�N�A�t�R�������̐�s�Ș_�@���Ȃ��ĕό����݁A�c�����s�ɘ_���s�����čs��������́A�S��������̂���������₤���B�Ƃ͍��ؔ㍺�Y���̏q���ł���B ���̌̐l�Ȃ����Ă͈��͏t�R��������Ȃ����������m�ꂸ�A�X�ɂ͌�N�u���Ǝ��_�v�ɂ�邷���܂����V���^�����A����قǂ̉X�����͌����Ȃ�������������Ȃ��B ���̕ӂ̏����́A�N�����ނ���A�t�R�����ł��悭���o����Ă�鎖�ł��炤���A���̌̂Ɏ��Ƃ��Ă��̐l���v�ӂĂ͂ЂƂ��ي��S�[�����̂����炤�Ǝv�͂��B

�@�吳�\�N�l���i����t�R�j���c�Ŏ����u�Ԃ��ԁv���o�ł���ɓ���A�����̐l������ʂɕ��H������{�����ƋƂƂ��Ă�W��A�������@�B���Ƒ����Ă�̂𗘗p���A ����������ċ�|�C���g�������w�����A��������łÂg�ł��A�o���オ��@�B�Ɋ|���Ĉꖇ�Â�����肵�ďI�Ɉ���Ƃ���Ƃ��ӔM�S�U��ŁA���ꂪ�܂�����D�]�������̂ł���B

�@���ԁA�X�ɍ��ؔ㍺�Y���Ƒ�����A������p���ƌ���A�Q�����É����d�̎嗬���Ȃ��ɋy��ŁA�v�X���ւ̏�M�����߂ė������A�����ɐE�Ə��茒�N���Q���A �ӔN�ߎS�̍Ō�̑������̐l���P�Ўn�߂����̂Ǝv�͂��B�R�����̐l�̋C�T�͐��|�����̋C�z���֕\�͂����A���X���݂ɁA���X�����Ɏ��^����⚂��������čs���݂̂ł������B

�@�̐l�̐��a�̒n�͈�ʂɂ͖��É��s���ƐM�����Ă�邪�A�u���͍��n����v�Əq�������ƍ��ؔ㍺�Y��������Ă�邪�A���ɏA���Ă͖ʔ����}�b������B �Ƃ��ӂ̂́A�̐l�͏�Ɏ��e�Ƃ��ӂ��̂����ɂ��A�������Ēu���Ƃ������₤�Ȏ��͏������Ȃ������B�l���u�Ԃ��ԁv�Ɏ����ő吳�\��N�㌎�A���ؔ㍺�Y�A�t�R�s�v�A������p�A �֓������Y�A���R���A�O�Y�Ў��A�F�J�Ĉ�A��X�����̏����Ƌ��ɖ��É����d����I���^���ł���Ɠ����ɑ��n�����d�[�։^���ł��������u�R�m�v���S�̉^������āA ���ɏ]������Ԃ��A�����Ό��e���������ςȂ��ďt�R���̊��̒��ւق荞��Œu������i�R�m���s���͏t�R����ł������j �����Ȃ���{�[�����َq���̓����Ƀy���ŏ����t�����܂܂ɂ��Ēu������Ȃ����Ă���e�̏��݂��킩�炸�~�ނȂ��s�ڂ̂܂o�ł���Ƃ�������ŁA ������͂Ȃ������ʂ��H�Ƃ��ӂ₤�ȋ^���l�X�ɗ^�ւ鎖�������ł������B�����͂ނ��낻�̔��ɉ��葽��ƂŁA������������̂炵���A ���̓_�ɉ��Č�N�F�l�̎�ɂ���ďo�ł��ꂽ��e�W�̃G�X�L�[�X�̒��ɏt�R���͂���Ȏ����q�ׂċ�����̂�����B

����ԉԂɂ��ĂЂƂтƂ͂��܂�ނ̎������Ȃ��B�ނ̎��͎��Ȃ̂ł��邩�H �ނ͎��������̂ł��邩�H���炭�ނ͂��܂莍�������Ȃ��B�l�����͔ނ����ɏ����Ȃ�����m��Ȃ��B�ނ̏������́A�ނ̏����Ȃ����̋����B�ނ͏����Ȃ������������ƁA �������̓w�͂����ł��܂肽������̎��������B�ܘ_�A����ɂ�āA�ނ̏����Ȃ����͈�w�ނ��牓���Ȃ�A��w���S�̓x�����ւ�B�Ȃɂ��ނɎ����������邩�H �ނ̎��͔ނ���邭�\�����Ă��B

�@�����A�̐l�����z�̖͂L���Ȏ��l���H�ł��邵�A���̐l�����w�����ɉ��đ��p�I�ȍ˔\�����������l���������B�قƂ�ǐ��m�Ȋw���Ƃ��ĂȂ��l�ł��������A �H�c�J���A���c���]�����ɂ���ăG�X�y�����g���`�ւ���ɋy��ł͒����ɃG�X�y�����g���A����͖��Ɗw�悭�p�E���E�I�̌�w���K�����D��Ō��������������Ɠ`�ւ���B �t�R���̔��w�ƏK�̂˂���A������p���̊撣����A�܂��̐l�ɉe������鏈���X�������̂ł͂Ȃ����Ǝ����Ɏv�ӁB �����ď�Ɋ���ɔ��ւ���^�̋�s��L����ɖ�L�����ɉ��ނ̎��̂���������Ȃ������Ă���̂ŁA���ꂪ��̕s���ȓ�����d�ɓ����Ă��B �Ƃ��ӂ̂͂��̏����t����ꂽ���т̊����ɋ�X�u�{�Ԍ錴�v�Ə��������Ă������̂��ʂ����Č̐l�̃y���l�[���Ȃ̂��A����Ƃ��S���ʐl�Ȃ̂��A�S�R�s���A��ɓ�����O�̎����ɁA �u�{�Ԍ錴�v�̃T�C���ɂ���Ėw�nj̐l�Ɠ��X���̍�i���ڂ����Ă���̂�����ɋy��ŁA�F�B�͑S�����̐^�U�̒����v�茓�ˁA���ɂ͑吨��v���Ĉ�����{�ԂƂ��ӎ��Ɉӌ����X���Ă�܂��܁A �吳�\�O�N�ꌎ�u���ɗ�������ꂽ���q����������������ɂ��A�A��������Ⓖ���Ɂu���É��Ŗ{�ԂɈ������B�{�Ԃ͂ƂĂ��ʔ����j���v�ƗF�l�Ԃɓ`�ւ�ꂽ�̂������ƂȂ��āA �S�����ꂪ����I�Ȏ����ƐM�����ė������̂̂₤�ł��������A���N�O�̎��A�����y�V������������č��n�֓n��ꂽ���A���R�ɂ��u�{�Ԍ錴�v�Ɩ����j�Ƃ߂��舧�ЁA �u���Ă͎��M���������v�ƌ��ꂽ�������͍ĂѐV���������𐁂����܂ꂽ�ԂƂȂ��āA���V�����F�l�Ԃ̘b��ƂȂ������Ƃł���Ƃ��ӁB

�@�\������z�ӂ�����ʉ₩�Ȏ��l�I�����̒��ɂ����Ď���͉A�T�Ȍ��N�ɋꂵ�߂����A���V�R�Ƃ��Ď����A�V���E���ɑ�����ے��̐F�Z���A �����ďh���I�ȉ����̂͂������A����ł�ĕs�v�c�ɕa�I�țJ�킳�̂�������̎������������Ȃ���A���ɑ吳�\�O�N�l���\�����҂����������čs�����̂��B �v�ւł��Â����m�ł��������̌̐l���e�����F������p���͑吳�\��N�l���ɁA�X�ɏt�R�s�v�A ���ؔ㍺�Y�̓͗��\��N�O���ɓ��{���b���ɐ�����v�X�̌�����r�ɐi��ōs���ꂽ�̂Ɍ̐l�݂͉̂��̌̂ɂ����̐����ɉk��A�Ƃ�₵���n���ɐ��葱����̂ł���B ���R���A���̉e���̑傫�Ȋg������v�ւA�̐l�����Ԃ߂�����̂����炤�B�̐l��ㅂ��Ắu�ЂƂ݁v�u�֎썹�v�u�Ԃ��ԁv�u�Ɨ������{�v�u�R�m�v�������̐��ʂ��鎍�����c�܂�A �̐l�S�����X���ɂ́A�R�m���Ȃ��Č̐l�̑��ւ�����A�X�ɏ��a�l�N�Z���ɂ͏t�R�s�v�A�썇���ƁA���q�����A���ؔ㍺�Y�A������p�̏����ɂ���Č̐l�̎��т͏W�߂��A �⒘�u����ԉԎ��W�v�͕҂܂�A�Ȃ��Č̐l�̗�͍��߂��Ă��B���Âтđۂނ������ɍ��܂ꂽ�u�S棏ԉԍD�����m�v��拍��̂ݘ̂����߂����B ��q�O���q�N���ɒ����ď\�܍Γ��Z�n���̕Еӂɂ���Ƃ��ӁB