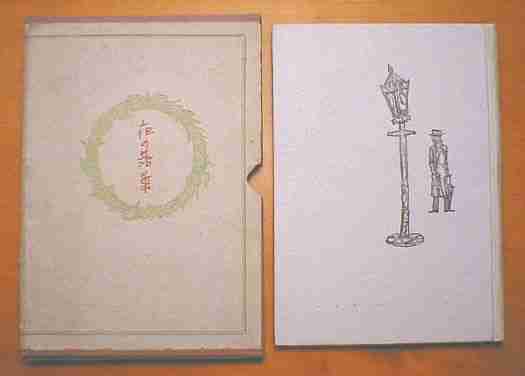

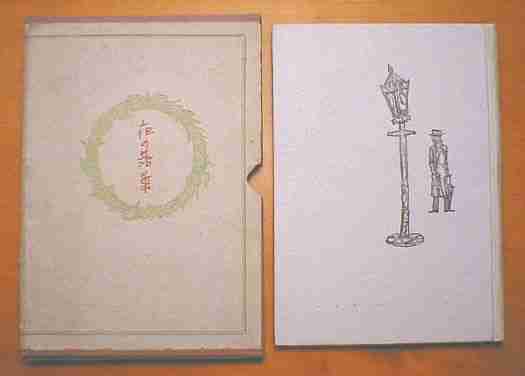

詩集 夜の落葉

野々部逸二 遺稿詩集

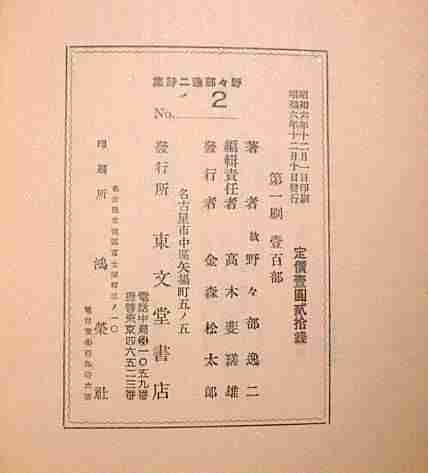

昭和6年12月10日 東文堂書店(名古屋)刊

並製 18.5cm×13.5cm 119p ¥1.20

装幀:亀山巌 限定100部刊行

見返し

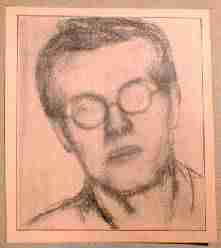

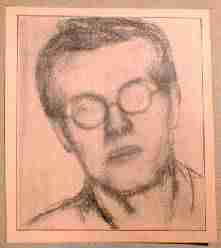

野々部逸二 (1900~1929)

挿画:中野安治郎

扉

(2000.09.19up / 2019.12.01update) Back

ののべ いつじ【野々部逸二】『夜の落葉(遺稿詩集)』1931 【全文テキスト】

詩集 夜の落葉

野々部逸二 遺稿詩集

昭和6年12月10日 東文堂書店(名古屋)刊

並製 18.5cm×13.5cm 119p ¥1.20

装幀:亀山巌 限定100部刊行

見返し

野々部逸二 (1900~1929)

挿画:中野安治郎

扉

Ⅰ 夜の落葉

1.

水の都会

夜は 雨に濡れる墨絵の色に濡れ

星は花やかな真夏の祝祭の花火をあげてゐる。

空は水に深く 帆のやうな影を浸し

水と空との明るい陰影の奥に

華麗な郷水はうす青い幻燈を映してゐる。

深夜のランプが燃えてゐるのか。

まつ青な柳の影を白熱燈が照らすのか。

中世紀の都会の飾光(イルミネーション)が

遠い水の中に澄んで耀いてゐるのか。

月の夜を深くすむ水の都会よ!

いま 水門の入口に黒い人影(シユリエツト)がひしめきあひ

遊覧船が!月の夜のひそやかな流れを下る。

燈火は匂やかな花の影を滲ませて

深夜の紫の窓に明るくともり、

ああ 青い霧にぬれた伊太利風の風景は

十五夜の空の満月のやうな遠さの中に

一枚の青写真のうちに沈んでゐる。

2.

古代をしのぶ

わたしは艤装(ふなよそひ)する。

わたしは地球の中心に向つて出発する。・・・・・・

ああ むかしながらの壮麗な東半球の日没を前に

港々は銀色を帯びた香爐のやうに海岸線の上に散らばつてゐる。

海はあをい豪奢な古代絨毯のやうに耀いてゐる。

鴎たちはわたしの出帆を祝祭の花火で飾る。

わたしはポケツトから汚れた古い地図を取出し

其等の海岸線を更に新しい色彩の花火で画く。

地球!その不思議な球形!

夢の陰影が木乃伊のように一ぱいつまつた物質!

ああ その表面を流れるさまざまな物体のかげの奇しさ

それは晴れた日の穹ぞらから火山灰を吹き流し 四足獣の

足跡のやうな斑点をもつて円い空間を埋めてゐる。

私の新たなる舵手よ!舟をそこに乗り入れよう。

わたしの嘗て夢想したままの姿で

月や星の奇怪な象形文字や 埋もれた神秘の獅子人面像(スフインクス)は。

地球の全面を被つてゐるであらう。

亦沈黙の氷山や、死絶えた怪鳥の思ひは

世紀の胸深くひそかに睡つてゐるであらう。

いま わたしの胸をよぎる遠い祖先の孤独な幻想。

そのはげしい自然の忍苦の死のすがた!

それはさびしい永い時の黙想の幾世紀のあひだ地球上を蚕蝕してゐる。

3.

反抗

空に火を放けよ!

ぼやけた太陽め!

厭あにげらげら笑つてゐる化物め!

いまに、いまに

気の憑かれた風車のやうに

ぐるぐる目を暈して落ちてくるだらう。

そしたら俺は、素裸体になつて踊つてやるのだ!

ばんざあーい!とこう叫びながら

真つすぐな野つ原を横切つて

どんどん天まででも駈出してやるよ。

4.

はやりかぜ

せいぜい建物のなかで空気がかすれ

何処かで、

へんに嗄れた青白い声がする。

気狂ひ犬が一匹、

ひよろひよろ道傍を歩いてゐる、夜──。

月よ!とうとう私ははやりかぜに罹つたのです。

5.

憂鬱

町といはず野原といはず

あてどなく歩いてみた

港からやつて来た鳶色の乞食のやうに

風の吹いている磧に坐つて、

脂臭い煙草を吹かしてみた

どこか遠い場処(ところ)のやうに思ふ

けれども

うす暗くなつてなにも見えやしない

ただ青白い月が野原のやうなさびしいところでふらふら踊つてゐる。

ああ、

私は見棄てられた一匹の犬でもあるのか

6.

沼

黒い夜の静寂に包まれたまま

深い眠りに落ちてゐる

沈鬱な青い淵に棲む

悲しみに盲ひた魚のやうに心も肉体も老いぼれて

やさしい自然のふところに

静かな 死の蒼白さを湛へて光つてゐる

古い沼だ

一生 澄むことのない夢だ

寂しいいのちだ

7.

顔

へんにうら悲しい春の夕べだ

歩いてゐると 憂鬱症患者のやうにこころが疲れてくる

この重苦しい

夕暮の蒼い風景のなかで

(脳天を打ち砕かれた 蛙のやうに)

不幸な幻想が きれぎれな女の顔を綴つてゐる

やがて 薄暗い塀の上へ

夜の情婦の月が出ると

そいつが 私の恋人の顔に見えるだらう

8.

蛙よ

柳の細葉に茫うと霧が泛く

雨の日は夕暮れた

夜の世界がきた 僕たちの夜が落ちてきた

蛙よ

幽かな慕情の旗を掲げないか

恋しい夜が来たのだ

かがやく灯が 窓にともつたのだ

独りでは淋しく泣けはしないか

沼に泛く水気が夕暮には殊に身に沁みはしないか

僕達二人のさびしい夜の為に

蛙よ

破れて了つた昨晩の旗でもいいが

美しい蜃気楼のやうに高く高く掲げないか

9.

小景

そこに思ひ疲れた顔がある

羽根色の赤い夕日の窓で

風と 思ひを合せてうたふ

貧しい抒情詩人の幽愁に濡ればんだ一かたまりのポプラだ

10.

向日葵

何といふ素晴らしさだ

何といふ大きな幻想の塊りだ

それは深くひろい海のやうな憂鬱にこころもち首垂れてはゐるが

あのキラキラ夕風に揺られてゐる

火焔のやうに燃え上がつた姿は・・・・・・

それは

遠い地平線の上に描かれた

あかあかと輝く円い太陽としか思はれない

11.

秋の夜

窓のところに

白い一匹の蛾がうづくまつてゐる

蛾は じつと蹲つたまますこしも動こうともしない

秋のひつそりした夜である

ひらひらひら

白い一匹の蛾が飛び廻つてゐる

仄かな月影を浴びながら──

ひらひらひら

蛾は 私の顔のあたりをかすめて飛ぶやうである

窓のところに

白い一匹の蛾がづうくまつてゐる

蛾は じつと蹲つたまますこしも動かうともしない

秋のひつそりした夜である

12.

石ころ

何といふ悲しい性(さが)だらう

石ころは思ひ思ひの顔をして

水のほとりに並んでゐる

つんと澄ました三角の蒼い顔

すべすべと円つこくくろい顔

磧の星あかりに光つてゐる

然かも何んといふ睦まじさだらう

一つ一つ

相寄りそつてひそひそと話してゐる

言葉以上の言葉を話合つてゐる

13.

路上散見

紙片が吹かれてゆく

初冬の巷をさまよふてゆく

紙片よ

私は

よるべない漂泊者の魂をお前の姿に読む

私の心が吹かれてゆく

初冬の巷をさまよふてゆく

何処へ

なにものをもとめて

お前はそんなにも慌しく過ぎてゆくか

私は

ひと片の紙片にも似た姿をお前のうちに見る

14.

流離

雨上がりの夕日を背に浴びて

巷を

かるがると口笛を流してゆく若者がある

その口笛の音にすら

なんとなし 心ひかれる

晩秋(あき)の落日である

15.

ねづみよ

天井裏でねづみがさわいでゐる

僕が眠らうとすると

ごそごそ騒ぐ

ねづみよ

そんなに騒ぐな

夜も更けたから

そして 独り者の夢はいつそう醒め易いから

16.

新しい墓標

今年の秋も逝く

きのふの落葉で黄ろく埋もれた

こころの庭に

私は亦匂ひ新しい墓標を建てねばならない

17.

砂浜で

冬の海が荒れてゐる

潮風に松の木が揉まれてゐる

ひつそりした砂浜に寝込ろんで

激しい飢餓と渇きを感じてゐた

私は頭上の赤い椿を貪り眺めてゐたのだ

18.

海

椿の葉蔭に

冬の午後の日が翳り

しんと冴えた寒い色の海が覗く

それはあまりいぢけて冷たい青だ

ああ海は私の目に染みる

19.

湖畔の目覚

薄明りに目が覚めると

いでゆの侘しい暁方だつた

疲れた枕の下で

ざわざわ夜明の潮騒がうたつてゐる

何と憂鬱な目覚めであらうか

あけ放たれた窓によると

どんより澱んだ暗い庭先から

遠くの岸辺の方へ

まばらに生ひた枯蘆の群れが戦きなびいて

鉛色の湖が目を覚ましてゐる

20.

松原風景

丘の影絵に

晴れたり 翳つたりする

かはり易い湖の空あひ

華やかな日影がこぼれてきたかと思ふと

午後は

横なぐりのひどい吹雪だ

松原の風景がたたかれてゐる

21.

雪晴の桐林

雪の上に鮮やかに画かれた

淡彩風のうつくしい

影、影、

眼が覚めるうな影絵

雪晴の桐林

むかうの日翳を

一條、溪谷の青い流れが走つてゐる

22.

ある追憶

ふと 立ちどまると

蛙の啼いてゐるのが聞こえてくる

ききとれないほどの幽かな声ではあるが

早春の夜

初めてきく蛙のこえ

殊に今夜のやうな

月のない晩はいつそう懐かしい

私は道端に立つてきく

やわらかな微風を感じながら

しみじみききいる

私の心のなかには

自然と一つの情景がうかんでくる

23.

灰皿

ここに灰皿がある

飾りも模様もついてゐない

安ものの灰皿である

夜になると

私は独りでさびしいから

私は彼に話しかける

彼れは私の部屋の

本や 雑誌

皺くちやになつた反古紙やインキ壺などが

ゴミゴミ散乱したなかに

誇りまみれの顔を覗けてゐる

彼れは外ツぽを向いて聞いてはゐるが

私は 彼と話すことが好きだ

さて、なにも話すことがなくなると

私はゴロリと横になる

私が胡座かけば

彼れもおなじやうに胡座かく

真夜中 ぱつちり目が覚めることがある

そんなときには

彼はながながと畳のうへに寝そべつて

ひとりで煙草を吹かしてゐる

彼が私のすることを真似るのか

私が彼のすることを真似るのか

灰皿よ

語つておくれ

24.

窓の灯

夏の夜更け

窓にともつた電燈は

一匹の黄ろい蛾だ

あちらの窓にもこちらの窓にも

あんなに点々と点つてゐる

彼女達は雨のそぼ降るなかを

街へまよひ込んだものらしい

公園の樹木の青い茂みや

暗い街角で

一晩ぢう雨に降りこめられてゐたものらしい

あんなに点々と灯つてはゐるが

哀しげなすがたをしてゐる

25.

停車場印象詩

どの顔もどの顔も

あの朝の涼しさがない

あの朝の列車の窓の

暢び暢びした明るさや快活さがない

みんな煤煙まみれで

眠たげだ

それにどの顔もどの顔も

見知らない顔ばかりだが

黒づんだ灯のかげでは

ちつとも異つたかたちがない

あの街上で見る花やかな変化が感じられない

青年の顔も年寄りの顔も女の顔も子供の顔も

蒼く揉みくちやで

みんなおなじだ

26.

野なかの路

野なかの路は

蜿々と 曲りくねり

行けども行けども際涯のない思ひがするものだ

ひとすぢに白く 長く続き

影法師のやうに遥かである

私は野なかの路を歩くことが好きだ

朝

昼

夕

空がからりと晴れてゐるのもいいが

ささやかな雨の降る日も面白い

そこには

ところどころ

泉のある涼しい樹陰がある

日の下ではちいさい埃が

手に手をとつて侏人のやうに舞つてゐる

そこには亦

円あるいあをい月が出る

やさしい蛙が

セレナアドを歌つてゐる

真つすぐな長い路があるかと思へば

草深いところへ消え入つて

触手のやうに顫へてゐる路があり

また、木の股のやうに

二つにぽつかりわかれた路があつたり

広々した思ひがけない十字路が

ゆく手にひらけたり

野なかの路は

さまざまな面白さをもつてゐる

27.

月夜鴉

夏の夜の大空を

月夜鴉が啼いてゆく

私は二階の窓ぎわに出て

さびしい考へに沈んでゐた

黒くこんもりとした樹立は

明るい月影のなかに森のやうに浮んで

城壁か何かのやうに高く厳しく聳えてゐる

その周囲には

そらが海のやうに青くひろがつて

銀色の鱗雲が溶けてゐる

お前は何処へ啼いてゆく

月夜鴉よ

28.

青い草のひと叢

秋

前庭に繁つた青い草のひと叢が

ふつとこころに浮ぶ

すると

さびしいほど静かな室内の様が

ありありと眼に浮ぶのである

夕べ

窓際の灯影にたたづんで

団扇をいぢつてゐる

懐かしいひとの無心の瞳と白い面輪が

こころに憶はれるのである

29.

小虫よ

小虫よ

私の机の上にじつと動かない小虫よ

お前の羽根はもう役に立たないのか

このひと夏の間

毎晩毎晩お前達はよく私の窓へやつてきた

私の窓のかがやく電気の灯を慕つてか

何処からともなく群をなして集つてきた

そして私の書物机の上を占領して

飛んだり跳ねたり享楽の限りをつくした

けれども小虫よ

お前はもう飛ぶ力も抜けたのか

お前はせいぜい私の窓を這ふだけである

私の机の上にじつと動かない小虫よ

30.

秋の姿

足元の小さい草の葉よ

秋風に揺らいでゐるお前の姿は

いぢらしい

まして真昼

とある茶店のうらさびた床几に倚る

行きずりの旅人にとつて

お前の姿はどんなにしほらしく映つたことだらう

物思ひに疲れた瞳を足元に伏せて

ふとも見つけた小ひさい草よ

私はお前の裡に

白雲(くも)のかたちしてさびしい秋の姿(かげ)を見る

31.

朝顔の花

故里の家の垣根に

朝顔の花が絡みついて咲いてゐる

茎も細く花も小さく

瑠璃色の秋の朝(あした)を

ああほのぼのと咲き出でた一輪の花

母よ

斯くもわびしい故里の目覚めには

その花を僕の部屋に飾つて下さい

32.

友よ

このごろ落葉する朝夕が多くなつて

僕の貧しい書斎の周囲にも

毎日盛んに落葉がする

僕はその落葉を踏んで勤めに出かける

そして夕方になると

おなじ落葉を踏んで下宿へ帰つてくる

隣家の空地からこの露地の奥へかけて

それはまつたくひどい落葉さ

夜は大欅の樹蔭から月が出る

露地に立つて

背いのびをするとよく見える明るい月だ

いつも屋根の上にさえざえと輝いてゐる

友よ

僕はこのごろ街へ散歩には出ないで

下宿の一間に引籠つて暮してゐる

君が僕の書斎を訪づれてこないのも久しいものだ

落葉の音を聴きにこないか

33.

夕ぐれの室

卓(ていぶる)の上に

粗末な一輪挿がおいてあつて

コスモスの花がさしてある

南伊太利あたりの風光でもあらうか

無造作に壁にかかつてゐる

一枚の額縁

何処からか夕方の明るい光がたゆたふてきたが

蝶々のやうに

いつまでも椅子の上を飛んでゐる

34.

雑草の花

雑草よお前達はうつくしい

お前達が青や赤や黄や白の

小ひさい花をいつぱいつけて

温たかい秋の日溜りなどに咲き揃つた姿は

得も云はれず見事なものだ

然かもお前は自分の美しさを誇るでもない

人の目に留らないところを選んで

優しく愛らしい花をつける

誰がお前達に醜草(しこぐさ)と云ふ名前を与へたのだらう

その男にはお前達の美しさが

解らなかつたのか

秋の初めのお前達が枝や葉を繁らせ

そして見事に花をつけた姿を

ついぞ見たことがなかつたのか

それでその男はお前達を醜草と呼んだのか

この山路の日溜りに

とりどりの色香に咲き揃つた雑草よ

僕はお前達の姿を

その男に見せてやりたかつた

35.

雪に埋もれた籬

雪に埋もれた籬のもとに立つて

空を仰いでみた

梅の老木が

見ると蕾をつけてゐる

細い網の目のやうな枝を四方に張つて

最うぼつぼつ花の開きかけたものもある

春先

まだ去年の雪が消えない籬に

梅の老木が

恁うして小さな瘤のやうな蕾をつけるのを見ると

私は不思議な気がする

私は節くれ立つた幹にそつと手をあててみた

そして

もう一度籬のもとに立つて

空を仰いでみた

36.

故郷をもたぬ男の歌へる

この小さな窓から

私は北の空ばかり見てきた

北の空には 毎日灰色の雲がながれた

雪催ひの空が どんよりと低く垂れ下つてゐる

私は泣いてばかりゐた

いつ日が暮れたのか

いつ夜が明けたのか 私は知らなかつた

暁なのか 日暮なのかわからない日が

毎日私の前にあつた

私はそれがかなしかつた

青空も 日の光も 嘗て私の窓にさしたことがなかつた

私は 故郷の父母が恋しくて泣いたのではない

愛する妻や兄弟のことを思つて涙に暮れたのでもない

私は孤児であつた

この世にひとりのたよるべき友もなく

ひとりのよるべき身寄もない孤児であつた

泣くことのみが私に許されてゐた

泣くことのみが

私の生活の全部であつた

私は 子供のやうにおいおい声をあげて泣いた

私は空ばかり見てきた

夢の世界や 憶ひ出が

いかにうつくしいものであるか

故郷がどんなに幸福に充ちかがやいたものであるか

私は知らなかつた

私は 其れ等の秘密が見たかつたのだ

ここのこの小ひさな窓ににじり寄つて

私は毎日泣いてばかりゐた

37.

発動汽船

今夜も発動機船が一艘

沖の方を通つてゆくらしい

いつもおなじ時刻になると通つてゆく

あの船だらう

私は床の中で目醒まして

よくその船の音を聞くことがある

あの

何んとも云へない憂愁のこもつたひびき

真夜中

その音をきくのはなつかしいものだ

私は広い広い海面に浮んだ

点のやうな一艘の船を想像することが出来る

紫の小ひさい煙の輪をみだして

銀に輝いた海上の良夜を

矢のやうに疾つてゆく一葉舟・・・・・・

それにしても唯一艘

何処へゆく船だらう

そしてどんな人々があの船に乗つてゐるのか知ら

そんなことを思ひ浮かべながら

私はまた安らかに寝入つてしまふのだ

38.

小径

日の温たかにさした小径

垣根に沿ふて

梅の小枝や松の樹の影がみだれた小径

その小径を歩いてゆく

三月の小径

誰れひとり私の思ひを妨げるものもなく

また立停つて話しかけるものもない

白い雲の浮んだ

青空の一部分を覗かせた小径

蜜柑の畑につづいた小径

燻銀の

穏やかな海が其向ふにひらけた小径

三月の小径

その小径を歩いてゆく

39.

ひと夏のいとなみ

恰度かつこうな小机が欲しい

この部屋にふさはしい

紫檀の

そんな一脚の小机が欲しい

夏のあひだ

私はその小机を窓際に据へるであらう

小机は

まいにち綺麗にはたきをかけ

たとひ一筋の塵もその上に溜まらないやうにしたい

小机の上には一輪の花を飾りたい

そしてその小机に凭り

その愛する小机に頬杖をつき

其処から

雲をながめ空を眺めてゐたい

朝は朝の

夕は夕べの静けさを夢みつつ

その屋根のしたで

私らしいささやかな生活をいとなみたい

小鳥たちが己の巣を営むやうに

ひと夏の営みを初めたい

40.

月夜の蟻

地べたにかがんでると

蟻が一匹目にとまつた

いまごろ何をしてゐる蟻だらう

見渡したところ

そこらに友だちらしい蟻の影も見えない

蟻は自分の家へ帰る道を忘れたといふのか

庭には明るい夏の月がさして

月影は蟻の姿を照らしてゐる

蟻よ

お前にはこの狭い庭も

涯しない砂の原のやうにさみしいだらう

ましてこんな昼のやうな煌々とした月夜だもの

庭に落ちた樹のくろい蔭が

お前の帰路を一さうさみしくはせないか

41.

夜更け近く

夜更け近く

私は柿の木の影を見た

何処かの天の一角に

かたむき蝕まれた月が出てゐたにちがひない

ちまたの堀割に沿ふた

細い露地と露地のあはひに堕ちて

その木の影は顫へてゐた

それは蒼ざめた馬の影のやうであり

怯へわなないてゐる浮浪児の姿のやうであり

痩せ細つた駱駝のそれのやうであつた

それはまたさみしい故里の便り

涙ぐみつつ綴られた

きれぎれな手紙の文字のやうにも思はれるのであつた。

Ⅱ 肖像

42.

草原の風に吹かれて

それは秋も更けてゆつた九月の草原

虫の声が

その青黝(あおぐろ)ずんだ暗い空間に、いつぱいに満ちて流れてゐる。

こころの耳をすませば遠い夢のやうに流るる快い階調(メロヂイ)!

私は愉しい回想を胸に抱き

雨のやうな夜露に濡れてこの草原を辿るのである。

草原のむかうには

市街の灯火がちらばつてゐる、

弧をえがいて放射する幾千とない光の影が

声のないいきもののやうに

夜の都市の上空にもやもやと蠢めいてゐるのを見る、

遠い、その空の不思議に明るい陰影!

私はこころをひかれる

大きく息づいてゐるやうな

あの遠い空の不思議な明るみに。

私はあの市街から

そして瓦斯のまたたくプラタヌスの影の逢曳から

いましがた迯れてきたばかりだ、

私のうしろ遠くひろがる市街、不思議に明るいその上空

この暗い草原のむかうに

私の胸の憧憬がともしびのやうに散らばつてゐるのだ。

私は遠のいてゆく市街の灯火をみかへりみかへり

風涼しい九月の草原を辿つてかへるのである。

遠いとほい彼方の空に瞳を投ぐれば

只一つ星が夜露のやうに光つてゐる、

消えも入りそうに幽かに光る星!

ああ あの下に

広茫たる海洋のうねりが、しずかにたたへてゐるのだらう、

こんやの私の胸のやうに・・・・・・。

ああ聞こえるではないか

遠い追憶を繰返すやうに

断続してひびいて来る

幽かな波の音が・・・・・・

私の胸によする遠いしずかな波の音だ。

涼しい風が吹き

虫の音がいつぱいに流れてゐる

それは秋も更けてゆつた九月の草原。

私はかすかに光る星をみ、

しづかに寄する浪の音を胸にきき

ふりかへつて遠い市街の灯火をば眺めやり

ひとり愉しくこの草原の風に吹かれて帰るのである。

43.

疲れた人々

冬の雲が

鉛のやうに垂れてゐるのだ。

疲れた人々の

力ないよどんだ眼が覗いてゐるのだ。

蒼ざめた工場の窓に

滲み付いて

ゆれ動いてゐるいくつもの影!

暗い冬の落日が

さしてゐるのだ。

疲れきつて

人々が落日のなかを歩いてゆくのだ

煤けた赤煉瓦の塀に

べつとりと滲み付いて

そうして 動いてゐる

悩ましい人影!

冬のから風が

木の枝から木の葉をひつたくつて

ひつたくつた木の葉を道傍に叩き付けるのだ。

人々が

木の葉のやうにから風に吹かれてゐるのだ。

冬の夕暮の工場街の

石炭の烟のひどいなかを

ああ 急いでゐる人々!

44.

初冬

初冬の空を眺めてゐると

日の光が目にしみる。

木がくれの窓を細めに開け

みぞれにぬれた窓に向つても

胸が傷んでくる。

初冬の大通りを抜けて

河端へくると

白い顔の寂しい男に出逢ふ。

初冬の河端は

風が淋しくて

柳の枝が吹かれてゐる。

生籬に沿つて歩いてゆくと

初冬の花が咲いて

初冬の花が匂つて

うすら寒さが身に沁みてならない。

初冬の公園へきて

暗い水のなかへ落込んでゐる

青い星影をわたしは見つける

それは

河端の闇に紛れて落込んだ星か!

そうしてそれは、私の心か、

十一月の夜の寒い河端で

水に濡れて嘆いてゐる、

ひとり、ひそかに泣きぬれてゐる。

十一月の夜の河端の

星影まばらな並木の蔭に佇み

夜の星を仰いでゐると

青い星影がわたしの胸におちてくる。

45.

誘惑

夕ぐれは豊麗な林檎のやうに

びらうどの夢をみどりの庭園にひろげ

花の香気は

乳房の甘やかなさざめきを秘めて

うす青い媚薬を酒のやうに盛り

幽暗の艶めく絹ずれのやうに窓に溶ける。

夜の関に

愛慾のともしびは魔酔のやうにともり

窓に潜むわたしの嘆息は

艶めく花の香気に咽んで

生温かい微風の遠い悒鬱に沈み

眼瞼にしみる青い胡椒のやうな昂奮に痺れる。

ああ 遠いとほい 暗い悒鬱のやうに

さぼてんの葉かげに夢みる裸像

愛慾のともしびのかげ、

みどりの闇にくづれるくすぐつたい矯笑、

音もなく盛りあがる透明な乳房と四腕(かひな)。

五月のやうに豊艶な夕ぐれの

悩ましい水浴の肌に夢みる思ひは

胸を圧する乳房のやうにも息苦しく

揺籃に眠る疲れた唄は いまわたしに遠い。

46.

軽気球を放つ

微風ははつ夏の明るい空気から甦れる

すこやかな日光に洗はれ

仄かな新しい夢を酸素のやうに一ぱいに孕む。

ああ空にうくかすかな軽気球よ。

青々としたむぎのはたけの陸地をはなれる。

ひかりの児どもたちの軽快な雀躍りに連れ

徐々とあをい穂波の空に舞ふ。

ああ いま喝采は花火のやうに散る。

虹の小旗は彼らの手にあざやかに投げられる。

47.

露路

光は幽明界のやうなかすかな影を投げてゐる。

夜空の投影は蒼ざめた玻璃窓に

ぼうばくとした沙漠のやうに映つてゐる。

ああ 白い砂を噛む虚空の風の音か。

嘆きの薔薇のやうなかん高い涕泣きが

やみに群がる光のやうに洩れてくる。

玻璃製の心臓を引きしめるやうに

ああ しづかにつよい迫力でおそつてくる幻覚。

わたしは見る。哀しげな駱駝に乗つた旅人を。

あやしげな砂漠の抛物線に

あざやかな雪のやうに描かれる都会を。

ああ ここは華やかな都会の奥まつた露路。

48.

盲目の唄

わたしは砂に転(まろ)ぶ盲目の生白い貝、

青浪の子供たちが跣足でわたしを踏んで歩く。

彼らは美しい渚に集まり

歓喜に白く泡立つて躍り廻る。

わたしは 砂ふかく

慰めの青い高塔を築かうとする

ああ わたしの努力は

破れた薄い眉のやうに青ざめてゐる。

夕べ、渚は遠くに霞む。

浪の子供たちは疲労れて帰つてゆく。

夕陽の大きな背中におぼれ

はるばる遠い白帆浮く沖へ帰る。

49.

鴉

一羽の鴉が飛んでゐる。

暗鬱な風景を噛み破つて

雨のたそだれの 蒼白い風に彷徨ひ

伽藍の窓や 墓場の樹木の空を

亦 淋しい草のそよいでゐる屋根裏の空地や

巷の泥濘路に

黝んだ哀愁の影を曝しながら

人気ない心の玻璃窓(まど)を掠めて

憂鬱な鴉がさ迷つてゐる。

ああ この様に淋しい雨のたそがれ。

わたしの部屋を訪れてくるひとはないのか。

黄色い蝋燭の灯は 音もなく燃え

わたしは虚しき影像を冷たくこころに抱く。

(─この様に淋しいたそがれは

あなたを呼びよせる術もない!)

せめて憂鬱な亜麻色鴉よ。

悲哀の翅を撥乱して

その様にわたしの蒼ざめた記憶を呼び醒ましてくれるな。

わたしの心の郷国はたそかれて

私の部屋には黄蝋が燃えてゐるのだよ。

50.

病める都会

うすあかりのやみに潜む

都会は 病める青白い魚のやうに

夜ふけていきいきとかがやいてくる。

青い地平に清らかな幽鬱は浪のやうに拡がり

熱病の夜の瓦斯のように しらじらと

ふしぎに明るくかがやいてくるのだ。

ああ 暗くさびしい天のかなたに

病める青白い都会は 悩む

精神は石のやうに蒼ざめて

冷たい夜風の悲哀に濡れ

幽愁は窓の灯火のように暗涙に傷んでゐる。

彼女の夢みるおもひは

悲しみに濡れそぼちた 不運のみにくい鴉。

いつも夜天の下に 慄然(ぞつ)とするおびえた影を晒して

破れた思出の窓や青ざめた霊魂の墓場を彷徨つて歩く

あの憂鬱な、不吉の 黝んだ影。

彼女は 夜毎

幻覚と 夢の 青い花火を焚く。

はるかの地平に

花葩のように砕け散る彼女の精神

いきいきと目覚める彼女の幻影。

わたしの部屋の窓にも

夜ふけて さびしいひと影のように

青白い都会の幻影は 忍ぶ

ああ 白い臥床をおそふ彼女の精神。

病めるわたしの霊魂を蝕む黒色鴉よ。

51.

獣性

悲しい泥塗れの動物が

深夜の酒場(バー)を迂路ついてゐる。

かれは常に孤独で

たそがれの白じら明るい光を恐れる。

かれは街衢の底に蠕めく微塵の月影におびえ

深夜のひそかな十字路から、

蜥蜴のように目眩めき逃走する。

かれは亦、雑閙する群衆の無言の眼を恐れ

沈黙の人気ない塀のかげにうち慄き身を潜める。

わたしはかれを見た。

かれは蜘蛛の神経のような妄想に憊れ切つて

街角の酒場(バー)を迂路々々歩いてゐた。

かれは恰も巨大の鈍感のぬすびとのようであつた。

かれのかげは吸血児のやうに鮮やかに壁面(かべ)いつぱいに画かれ

かれはほたほた滴る鮮血を啜つてゐた。

ああ かれは突如、夜陰の静寂を物凄い笑声で聾く。

かれは立竦んだ魂を

吸盤のような手に奪つて行く。

悲しい泥塗れの動物が

深夜の酒場(バー)を迂路ついてゐる。

ああ かれのひろい憂鬱な額のかげに

わたしは優れた理性の閃きを見る。

かれの痙攣する顔面の筋肉に

わたしは熾んな動物性の意慾と食慾を感じる。

わたしは亦、海亀のようなかれの泥足のかげに

不思議な青い、古代原始の密生叢林の匂ひを感じる。

52.

秘密の詩集

灰滅の絵画を壁間の文字に読みとり

埃及煙草のけむりをうつすらと月影のやうに烟し

机上の宮殿に高貴なむらさきの夢を焚き

古色を燻らして悒鬱な匂ひに酔はう。

あをい感覚のともしびをうすうすとたかく掲げ

月影を消す夢の廻廊を折れ曲がり

幻想のほのぐらい地下室の窓をあけて心臓型の時計を捜り

うづもれたわたしの黒皮製の詩集を繙かう。

ああ 古風なむらさきいろの春夜、

幻想の宮殿を夢に建て

秘密の詩集を繰り

廻廊のかげに忍びよつて

ひそかに満月ののぼるを待たう。

野々部逸二詩集 畢

野々部逸二 年譜

小伝

明治三十三年

十二月二十五日 愛知県中島郡稲沢町陸田の農家に生る。父は俳諧を能くし、屡々郷人を招じて句会を催せしといふ。

明治四十四年

四月、稲沢尋常小学校の四学年を修了後 名古屋市西区替池町 円頓寺に入り名を寶真と改め、那古屋尋常小学校に転ず。同校卒業後 第一高等小学校に学び二年を修了す。

大正二年

四月、ミッションスクール・名古屋中学校に入り前記円頓寺より通学せり。

大正四年

円頓寺を離れ、稲沢町の実家に帰り、以後汽車にて通学す。K子といへる女性を見識る。

大正六年

同級の津川某(牧師の息)と共に謄写版の文藝誌を刊行し、短歌、詩、創作に手をそめた。

大正七~大正八年

平井潮湖、田中正一、津川等と共に詩誌「ひとみ」により、幽水のペンネームにて短歌、詩を発表した。殊にその恋愛を歌へる短歌は優秀なるものにて当時の歌壇の瞠目の的であつた。

三田澪人、古渡珊瑚子、雑賀羊歌、浅野梨郷、武井三省、伴淡路等と交友した当時、漸く詩への動向著しく、井口蕉花、春山行夫等の「赤い花」。中山伸、伴野憲、

柳亮等の「曼珠沙華」のちの「独立詩文学」。高木斐瑳雄、稲川勝ニ郎等の「角笛」。斎藤光二郎、岡山東の「夜」。山中散生の「ひつじ」。堀場桂二、

奈加敬三、南晃の「赤光」等、殆ど詩の雑誌の洪水にて名古屋詩壇揺籃の時代であつた。

大正九年~大正十一年

中学を卒業後、直ちに田中正一紹介にて名古屋通信社に入り、共に市井通信記者として奮闘した。

井口、高木、春山等の「青騎士」に投じ、まもなく幽水のペンネームを捨て、本名逸二に改め専ら詩作に専念した。

交遊の殆どが詩人に転じた感が多くなつた。前掲の詩誌による多くの詩人の外に、勝承夫、佐藤一英、大山広光、大野勇次、安井龍、梶浦正之、落合茂、鈴木惣之助等の顔振れがあつた。

大正十二年

名古屋詩人連盟の成立と同時に委員に推された。

大正十三年~大正十四年

名古屋詩人連盟は、野口米次郎、金子光晴を招じ名古屋商品陳列館に講演会を開き、機関紙「先鋒」を刊行し、地方詩運動の先駆をなせるときまた努力をおしまなかつた。

中山、高木、斎藤、佐野英一郎とともに「風と家と岬」を刊行す。

十三年四月、井口蕉花没す。同年十二月、敬愛してゐた山村暮鳥の訃は痛く心を曇らせるものがあつた。

大正十五年

伴野、中山、高木、鵜飼選吉、廣瀬操吉と共に「新生」に加はり、編集に携はつた。

「東海詩集」第一輯の編輯委員に選ばれ爾後第三輯迄連続推薦された。

一月、高木、中山、伴野と共に渥美半島、伊良子崎に遊ぶ。二月、中山と共に片山津へ、金沢にては厚見他嶺夫を訪ふ。

大津町四丁目の露地素人家の二階より、大坂町の露次の老婆一人の侘住居の南向きの二階へ、後、武平町四丁目の露次の会社員の宅の二階、北に面した室に寄寓した。

この家は比較的長く留まつたところで室の前数間のところには木立を透して外科病院の病室が見えた。

佐藤惣之助、正富汪洋、福士幸次郎、佐藤清、白鳥省吾、加藤介春、中西悟堂、井上康文、草野心平の諸氏との親交も数年来のことであつた。

昭和二年

一月、尾北、八百津から御嵩、多治見と、中山、伴野、高木、吉田浩三等と遊行し、五月には中山と共に浜名湖畔、寒山寺、三日市へ、

八月には社の休暇を利用して信州路へ独り旅に出て小諸に藤村詩碑を見物し、千曲川畔の宵待草の見事なりしを盛んに吹聴した。

昭和三年

やや健康を害ねた。昨秋、濃尾の特別大演習には通信記者として多忙を極め、多いに活躍したのに起因せしものかと思ふ。四月、中国、

四国の独り旅に出たのであつたが雨で悄気て帰つてきた。五月、安井、中山と木曽、揖斐、長良の三川を舟で渡り、多度山に清遊したが疲労激しきものがあつた。

晩秋には社を休み、知多郡、大野海岸に転地し、専ら療養に努めた。冬、伊豆土肥温泉に出掛けたのであつたが、まもなく帰つてきて、

一層悪くしたやうなものであつたと語つてゐた。

昭和四年

外套の襟を深く立て、口には厳重に黒いマスクを、好んだ広ブラも、カフェーブラジルにも顔を見せず、極く稀れにそうした悄然たる姿を見せたものであつた。

春、遂に意を決し、名古屋通信社を退き、三重県富田浜の海浜療養所に入院した。室は東に面し高いポプラの並木を越えて伊勢の静波をのぞんだ。

中里著「大菩薩峠」を愛読した。

八月、小康を得たので稲沢の実家に帰り、食も進み母の膝下にあつて元気に見えたのであつたが。十一月に入つてから病あらたまり、遂に

十一月三十日午後九時、永眠す。享年三十一歳。

のち大和村刈安賀の蓮照寺に葬られ、大法院日證信士と諡す。

十二月十四日、新生会主催のもとに追悼会を、名古屋駅際、コーナー・ナベヤに開いた。盛会にて故人を偲ぶにふさはしい夜の集まりであつた。

目次

野々部逸二詩集・夜の落葉・目次

Ⅰ 夜の落葉

1.水の都会

2.古代をしのぶ

3.反抗

4.はやりかぜ

5.憂鬱

6.沼

7.顔

8.蛙よ

9.小景

10.向日葵

11.秋の夜

12.石ころ

13.路上散見

14.流離

15.るづみよ

16.新しい墓標

17.砂浜で

18.海

19.湖畔の目覚

20.松原風景

21.雪晴の桐林

22.ある追憶

23.灰皿

24.窓の灯

25.停車場印象詩

26.野なかの路

27.月夜鴉

28.青い草のひと叢

29.小虫よ

30.秋の姿

31.朝顔の花

32.友へ(イメージファイル)

33.夕ぐれの室

34.雑草の花

35.雪に埋もれた籬

36.故郷をもたぬ男の歌へる

37.発動汽船

38.小径

39.ひと夏のいとなみ

40.月夜の蟻

41.夜更け近く

Ⅱ 肖像

42.草原の風に吹かれて

43.疲れた人々

44.初冬

45.誘惑

46.軽気球を放つ

47.露路

48.盲目の貝

49.鴉

50.病める都会

51.獣性

52.秘密の詩集

年譜

目次

小跋

小跋

野々部逸二、彼逝いて既に二年が過ぎた。生前、彼は自ら「夜の落葉」と題して詩集の出版を計画してゐたが、不幸病に訃れてしまつた。私達はここに彼の遺志を受け、 彼を知る人々にこの書を贈る。

「夜の落葉」いかにも彼の詩集にふさはしい名前だ。いつも疲れてゐた彼の痩躯とともに、彼の全貌が髣髴として思ひ出される。この出版のために私達は屡々集つた。 その度にいよいよ彼への愛情を深めるばかりであつた。

彼は年少の頃から短歌をものしてゐたが、やがて詩に志し「青騎士」「新生」に拠って次第にその真面目を現してきた。一方、名古屋詩人連盟、東海詩人協会等、 名古屋に於ける詩の運動には常に何人よりも多くの労苦を惜しまなかつた。彼の抱へてゐる包のなかにはいつも彼の引受けた煩雑な仕事がいつぱいつまつてゐた。 コツコツとたえず何かしてゐる彼であつた。

私達の古い仲間として常になくてはならない彼!彼の死は何といつても私達にとつて大きな痛手であつた。

一九三一・NOV 編輯・伴野憲・中山伸・高木斐瑳雄

(中山伸旧蔵本)

表記は仮名遣ひの不統一など原本に従った。新漢字のあるもの、明らかな誤植はなるべくこれを改めた。

尚、頁の代りに作品番号を通しで付して便を図った。(編者識)

コメント:Back(「名古屋の詩人達」へ)

ののべ いつじ【野々部逸二】(1900~1929)

コメントその2:

先日『風雪の碑』(昭和41年 鈴木惣之助 編・現代詩人協会刊)を読んでゐたところ、以下の文章にぶつかった。なんと、私がさる古書店から求めた親友中山伸の旧蔵本について書かれてゐるではないか。

詩人の誠実な人柄から、自ら売ったとは考へられず、文中にあるやうに生前、戦時中のどさくさ時に処分されてしまったもののやうである。

なんとも御二人の詩人に申し訳なく、特に“この一冊”についての所縁の一文として茲に掲げます(しかし古書店主は売却の際、どこにも書いてないのにどうして「中山伸旧蔵本だよ」と教へてくれたんだらう)。(2019.12.01up)

野々部逸二君のこと 中山 伸 (昭和三十三年三月詩誌「詩文学」、『風雪の碑』再録)

鈴木君(※鈴木惣之助)から名古屋の物故詩人についての特集を出すという話をきいたのは昨年の初冬、その心あたたかな企画を深くよろこんだ。その後、僕に野々部君について書けとの手紙を受取り、野々部君ならばと心易く引き受けた心持ちでいた。実は野々部君が死んでから、伴野憲君や高木斐瑳雄君と三人で、いやその他の方々の協力を得て出版した彼の詩集「夜の落葉」が手許にあることを信じ、年譜も作品も手揃いのつもりだつたのだ。鈴木君から督促を受けて「夜の落葉」を書架に探したが見当らない。そんな筈はないとあちらこちら戦後散失したままなので、家中探し求めたがどうしてもない。疎開先でもやしてしまつたらしい。これには参つた。もう三十年近くも前のことだ。解つているようで分らない年譜、それなくてはどうも書きようがなく、書かないでは鈴木君に対しては勿論、野々部君に対しても背信の徒となる。あちらこちら問い合せてみたがやはり戦災で失つている。市外の杉浦盛雄君や鵜飼選吉君あたりへ頼めばと思つたが、それには日時が要る。どうにもまことに申しわけない仕儀になってしまつた。こんなわけで、本稿は他日を期することとしてせめても手許にある二、三の詩誌を参考に責をはたしたいと思う。

昭和三年版の東海詩集に野々部君は「月夜の蟻」「夜更け近く」「ひと夏のいとなみ」の三篇をみせている。昭和二年四月刊の「新生」の後記に「野々部君が病ひを得て三月末、知多の海へ行つた」とあり、越えて三年五月刊の同誌には「春日遅々、伴野君、野々部君、病躯を御して木曽川畔に遊ぶ」

「四月の初め野々部君中国四国の旅をし降られて帰つた」と更に六月刊の僕の六号雑記には「一日、安井君(伴野竜)、野々部君と多度山へ行つた。津島から徒歩でゆくと途中、木曽、長良、揖斐の三川を舟で渡る。初夏水郷の別天地だ」と書いている。野々部君は昭和二年の初夏、大野海岸へ療養に行つた。そこは大野の町の北のはずれで、松林の中の離れ家だつた。僕が訪ねて行ったら、この間高木君がきれいな舞妓さんを二人連れて見舞いにきてくれたといつて苦笑していたことを思い出す。あれから恢復して、翌年春には伴野君と長島に遊び、また中国の旅もしているわけだ。そういえば多度の山月亭で、安井君と僕と三人、浴衣姿でひなびた女子に囲まれて写した写真も残つている。

それより前、大正十五年九月号の「新生」に

青い草のひと叢

秋

前庭に繁つた青い草のひと叢が

ふつとこころに浮ぶ

すると

さびしいほど静かな室内の様が

ありありと眼に浮ぶのである

夕べ

窓際の灯影にたたづんで

団扇をいぢつてゐる

懐かしいひとの無心の瞳と白い面輪が

こころに憶はれるのである

という詩が載つている。この詩は僕達がひやかしたもので、彼に婚談があり、御器所の方に住んでいたその佳人を訪ねた折の作だ。それも彼の不健康のためだめになり、再発してからは北勢の富田浜病院に入院した。あの二階の東向きの個室で、彼らしい行いすましたさびしい闘病生活をしていた。それから稲沢の駅近くの実家にもどり、そこで死んだ。昭和四年の末か五年であったろうか。彼が二十七、八才の頃だ。

野々部は「青騎士」「新生」など名古屋詩壇の初期を歩み、いつも編集に携り、しばしば発行所の雑務を引き受け、実に誠実な蔭の推進者であつた。大阪町や武平町の二階借りの彼の部屋はつねにぼくらの集会所であつた。僕はもつともよく彼と旅をした。北陸に遊び、浜名湖畔に遊び、伊良湖にゆき、信州にゆき、その折々の二人の作品は、今も忘れがたい。

彼の若禿げした頭と妙にさびしい人なつこい顔が今も目に浮ぶ。その頃医大に在職した木下杢太郎博士に、君の若禿げは遺伝だから止むを得ないと宣告せられたといつて苦笑していたが、その頃、かのひととの婚談が進んでいたのではないだろうか。