四季派の外縁を散歩する 第十二回

【旅のレポート】 木下夕爾の故郷

広島県福山から福塩線に乗り継ぎ、詩人木下夕爾の故郷を訪ねました。2007.09.10up

(2007.09.10up / 2023.08.03update)Back

停車場のプラットホームに

南瓜の蔓が匍いのぼる

閉ざされた花の扉(と)のすきまから

てんとう虫が外を見ている

軽便車がきた

誰も乗らない

誰も下りない

柵のそばの黍の葉つぱに

若い切符きりがちよつと鋏を入れる (『詩集晩夏』昭和22年刊 より)

かつて「晩夏」といふ作品の中で、「誰も乗らない 誰も下りない」と、単線鉄道のガラガラの様子が活写された福塩線ですが、 私が飛び乗った二両目の車両にはすでにお客が一杯(笑)。しかるに出発してしばらく、沿線途中の駅に停まっても本当に「誰も乗らない 誰も下りない」。 のみならず扉さへ開かない(笑)。これぢゃあ「誰も乗れない 誰も下りられない」(汗)。さすがに変に思ひ、聞こえ辛いアナウンスに耳を澄ませば、 どうやら一両目の前扉しか出口が開かないワンマンカーなんださうで。をかしい、と思ったのは私だけではなかったらしく、外人さんがしっかり乗り過ごしてゐました。

詩人の故里がある小駅、万能倉(まなぐら)には20分ほどで到着。駅舎から旧街道に出ると、路肩のない往還は車の通行もけっこう頻繁です。唯一軒ある商人宿で身軽な恰好になると、陽射しもあり暑かったのですが、早速観光地でも何でもない土地の散歩に出発しました。

今回ここに立ち寄った目的は、「生家跡」に建つといふ句碑を仰ぎ見て、詩集の当時から相当変貌したには違ひない付近の田園風景を胸に畳みこんで帰る、ただそれだけのつもりでした。

小脇に詩人のエッセイ集『わが詩わが旅』(昭和60年:高田英之助編 内外印刷出版部)と追悼記念誌

『含羞の詩人木下夕爾』

(昭和50年:木下夕爾を偲ぶ会実行委員会刊)を抱へ、そして古書店から買った詩人肉筆の葉書と、

15年も前のむかし、私が自分の詩集をお送りした時に頂いた都(みやこ)未亡人から頂いた御返事と朔多恭氏からのお手紙とを「お守り」として家から持ってゆきました。

しばらく歩くと土手が見えます。そして「家々や菜の花いろの灯をともし」の詩を刻んだ石碑が、小さな川沿ひの「四つ角」にすぐにみつかりました。 生家跡だと聞いてゐたのですが、隣家の二世帯同居住宅に都夫人の標札が掛ってゐるのに吃驚。喫茶店に入って気持を落ち着かせると小さなケーキを買って、 思ひ切って呼び鈴を押してみることにしました。今は当時を偲ぶよすがもないものと決め付け、また15年も昔に詩集を献じたお礼状を頂いたといふだけのことで、 訪問の用意もしてこなかったことが悔やまれたのですが…。

玄関に現れたのは先師田中克己先生の夫人にも通ふ風貌の、物腰上品な奥様でした。 用向きを伝へると(といってもただ御挨拶に伺ったとしか云へなかったのですが)、当惑の色は温顔に消え、ともかく中へ招じ入れられることになりました。 伺った時間もよかったのかもしれません。玄関脇の仏間に上がり、ゆくりなくも詩人の霊前に手を合はせることが叶ったのです。

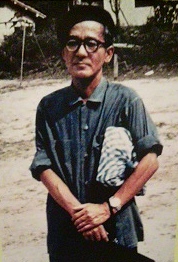

冷たい飲み物をお盆にのせて戻って来られた奥様に、私が持参してきた手紙類をお見せすると、 さすがに15年も前に無名詩人に書いた文面などは覚えてをられませんでしたが、 御自分の筆跡に興味深く見入られ、朔多恭さんのお手紙から私の素性について一定の理解を得ると、 雑誌に掲載された旧い写真について、あれこれ想ひ出話を語って下さいました。

大正8年生の都夫人は、この八月に米寿を迎へられた由。少しお耳が遠いものの、旧宅(今の新居は二度目の建替)の薬屋の間取り配置から、 前を流れる加茂川べりの当時の様子など、つまらぬ質問にも事細かに答へて下さいました。 殊にも途中で奥から出して来られた詩人愛用の台ランプ、そしてデスマスクの尊顔を拝すれば、年来の崇拝者であった私はもう言葉もなく、 御土産にロバートエップ氏の英訳詩集と、 私も存在を知らなかった 『父 木下夕爾』(平成13年:桔槹吟社 目次) といふ長女晶子氏が著した本を頂いて恐縮いたしました。

やがて夕暮時となり、奥様は私を送り出される際に、詩人が幼少時におぼれ兄に担がれて帰ってきたといふ近所の溜池まで、残暑のなかを御案内下さいました。 溜池はほんの小さなものでしたが、子供には大きく、昔はきれいだったに違ひなく、この辺りも「となりのトトロ」のやうな風景が一面に広がってゐたことでせう。 宿に帰っても興奮冷めやらず、頂いた晶子氏の著書を読んでゐると、床の間に掛かってゐた短冊が朔太郎のものだったことを知りました。 ぼんやり「秋たつや人馬賑はふ空の上」と読んだものの、読み辛い最初の字は「秋」ではなく「虹」の書き損じで、最後の読めなかった署名の一文字は「朔」だったらしい。 井伏鱒二から送られたものださうで、さういへば玄関先にも鱒二からの書簡を詩人が大切に軸に拵へたものが掛かってゐました。 地元の先輩として交誼を徳としてゐたことがよくわかるのでありました。

さて翌朝、「遠いからおやめなさい」と制せられたのに墓参にどうしてもゆきたくなり、思ひ切って駅前からタクシーを拾ひました。

まではよかったのですが、生憎地元偉人の名を知らぬ運転手に出くはし「共同墓地」とだけ伝へたところ、全然違ふ墓地に下ろされたことに気がつき、どうしたものやら途方にくれました。

訪問が下手だった詩人もかつて「無駄足」を踏んだ失敗談をよく綴ってゐましたが、汗を拭ひながら青々と伸びた晩夏の稲田の道をめぐり、

ゲートボールをしてゐる老人に訊ねたりして、やうやくそこかもしれない小山の墓地までたどり着くことができました。

しかし今度は写真で見て探す手掛かりにしてゐた「倶會一処」といふ文字が、そこ此処のどの墓石にも記してあるのを見てふたたび落胆。

これは無理かも、と半ばガッカリした気持で広い墓地を歩いてゆくと、不思議なことに、詩人の墓碑銘を記した場所までいざなはれるやうに到着してしまったのです。

無駄足と思ったことも「まずは近所の風景を見てゆきなさい。」そして「じゃあ、こっちだよ、おいで。」と、詩人が御許まで呼んで下さったやうな気がしてなりませんでした。

もとより花屋もなく線香の用意もなく、ただ掃除をして合掌しかできなかったのでしたが、帰途ふたたび生家前を通ると庭仕事中の夫人がをられ、立話に御挨拶を重ねることができたのもお導きの続きでした。

お招きのお言葉に甘へて、もっとお話を伺ったらよかったと、実はあとからものすごく後悔したのですが、

その時はこれ以上は厚かましいとの変な遠慮を起こして辞去してしまひ、聞かずにしまったことが新幹線の中で次々に思ひ出されるのでした。

兵隊にとられずに済んだものの、それ故苦労も多かったに違ひない戦争中の処世について。

不本意な学生生活の後半を送った名古屋について。

また当時の修身的受容には反発も抱かれたか、言及がみられぬ郷土の先賢詩人菅茶山に対する思ひ。

そして長らく絶版で古書価も高いままとなってゐる『木下夕爾詩集』の再版や改訂版の計画の有無について。

などなど。くだらないことで云へば、玄関に掛けてあった井伏鱒二の書簡が触れてゐる痔疾について、詩人もまたさうであったのかとか、

そんなことまで聞いてみたかったのです(実は四季派詩人の多くは痔疾だったんじゃないかと思ってゐます 笑)。

その後観覧した「ふくやま文学館」では、詩人の特設スペースが小さかったのが残念でした。 実見したかった稀覯詩集の『晩夏』もありませんでしたが、晶子氏が書かれてゐる如く、求められるままに自著も全てあげてしまった詩人の人柄でせう。 文学館全体が井伏鱒二に焦点が当てられたものになってゐるのは仕方がないとして、 心の中では「郷土に根差した木下夕爾こそこの館でいちばんに顕彰されるべき文学者なんだがなあ。」 と、図録のなかに詩人だけ紹介から外されてゐるのをみては溜息をついたことです。

最後はネームバリューの差を思ひ知らされた旅となりましたが、詩人を顕彰する児島書店に立ち寄ることができ、復刻された『木靴』『田舎の食卓』が書棚にささってゐるのをみたのは嬉かったです。(地元文化の顕彰をこととする、出版業もかねた古本屋といふのも少なくなりましたね。)

さて、木下夕爾といふ詩人は、確かに「四季」の同人ではなかったのですが、四季派が大切にした自然観照の抒情を戦後も大切にし、

亡くなるまで守り抜いた最後の詩人であったことは特筆すべきであり、私は戦後の抒情詩人の第一人者と思ってゐます。

彼の参加した戦後詩誌『地球』では、しばしば現代詩としてあるべき抒情が話題となり、そのたびに食ひ足りぬ同人として後輩から批判じみた評言さへ受けてゐたやうですが、

この地方で後世に残る口語抒情詩人は木下夕爾と、それから永瀬清子の二人を筆頭に置かねばなりますまい。

期せず二人が青春時代を名古屋に過ごした人々であることも、私には感慨が深いのです。

詩人は同時代の先輩詩人の作品についても、それとなく親愛を言及し、作品においては読む人が読めば必ず分るといふ形で、

先行作品から感じた感動を諷してみせるやうな態度があったやうにも感じます。それは実に四季派が得意とするところの一種の「本歌取り」といふべきですが、

彼の場合、『四季』同人との個人的な付き合ひが薄かった分、甘えが作品に介在することは許されず、却って本歌の上をゆく成功を収めてゐるものも少なくありません。

井伏鱒二を除いて四季の同人の殆ど誰とも交流することがなかった理由は、ボタンの掛け違ひのままで済ませた詩人の含羞であり、無用な羞恥心でした。 そして私が木下夕爾を「四季」同人にあらずして最も正統の「四季派」と呼ぶ理由も正にここにあるのかもしれません。 詩人は昭和40年に50歳で亡くなったのですが、も少し寿命が長ければ第四次『四季』の同人を必ずや要請されたでしょうし、 その際には晴れて拒む理由はなかったのではありますまいか。 夭折とまでは呼べないものの、自身の含羞を人前で消すために嗜むやうになったといふお酒が、病に加担したのではと惜しまれた奥様の言葉に、 やつれて歳より老けてみえるデスマスクを拝した私も、無念の言葉しかみつかりませんでした。

研究者ではない自分は、大学教授達による立派な批評論文が立ち並ぶビッグネームの詩人の紹介をむしろ故意に避けてきましたから、 これまではあまり木下夕爾のことを(それから同様の理由で宮澤賢治・立原道造・伊東静雄・三好達治・中原中也等についても) このサイトでは記すことがありませんでした。 しかし今年は並本ながら念願の処女詩集を入手できたのも因縁ならば、このたびの拙い墓参記に事寄せて、 大好きな詩人を偲ぶ文章をホームページに掲げることができる喜びを、素直に表したいと思ひました。 あらためて都未亡人には、この場にても厚く御礼を申し上げたく存じます。ありがたうございました。

子供の頃おぼれた溜池 生家跡の詩碑「家々や菜の花いろの燈をともし」

そのまま地名となってゐる「四ツ角」 街道から外れて万能倉駅舎を望む

万能倉駅より東方を望む(生家は東北東方向) 生家前をながれる加茂川

詩文学研究会叢書のこと。【小林正純】『温室』

【レポート】 木下夕爾の故郷

『生れた家』 落掌の喜びに寄せて。2012.02.13up

戦前に処女詩集を刊行して、一旦名声を確立したのちに、さらにそれらを上回る境地を拓いて戦後大成した抒情詩人は、と問はれれば、私はまず木下夕爾、 そして蔵原伸二郎ふたりの名を以て指を屈することにしてゐる。もっとも蔵原伸二郎は、淺野晃や伊福部隆彦らと同様、大東亜戦争に惨敗して落魄の果てに詩人として“目明き”となった別格であり、 老残の境地であることを考へるなら、木下夕爾は当時まだ三十の若者だったにも拘らず、戦後現代詩の外連味(けれんみ)を帯びることなく、青春のアンニュイを誠実に歌ひ続けた詩人であり、 中央詩壇からは距って、生前に再びその名がのぼることはなかった。彼の詩を読み詩を書きたくなった私のやうな後学にとっては、それがまことに口惜しくも、またこよなく尊い師表とも映ったものである。

続いて指を屈すべき詩人の一人、杉山平一が百歳を前にして今なほ新刊詩集を世に問ふ現役であることを考へると、木下夕爾はたった6日しか誕生日が違はないにも拘らず、 半分の五十年を一期として病に仆れてをり、不運は際だって見える。もちろん、更にそのまた半分の二十五歳で死んでしまった立原道造も、彼らと同じ大正三年生まれであってみれば、 半世紀の生涯を「早世」と呼ぶことは憚られもするのだが、立原道造がその人なりの完全燃焼を感じさせ、大戦勃発前に散ったのに比して、立原の死後活躍を始めた木下夕爾は、 戦中戦後の苦難の時代を聊かも抒情の節を枉げることがなかった。さうして詩の中に人生の完熟を手にしつつあった詩人であり、さてこれからどのやうに枯れてゆくのかを見届けたかった、 否、ただ、もっと長生きして頂いて謦咳に接することができたら、拙詩集にもきっと一言なりの叱咤激励を頂けたんぢゃないだらうかと、さう勝手に思ひ込んでゐた最上壇の詩人なのであった。 今おなじく五十歳を迎へ、変らぬ気持ちで恥ずかしげもなく書くことができる自分がをかしい程である。

雑誌「四季」の同人であった同世代の杉山平一や大木実が、しばしばエコールとしての「四季派詩人」の端っこに位置する特殊性を以て外部から称揚せられてきたのとは異なり、 彼は戦前の「四季」には一度きり寄稿しただけだったにも拘らず、むしろ「四季派」と呼ばれる抒情精神の本道を歩んだ人物であった。立原道造なきあとの、抒情詩人列伝中、 最後に現れた真の実力者として、第四次の「四季」復刊(昭和42年)に際しても、もしそれがあと数年早かったなら、丸山薫をして必ずや三顧之礼を執って迎へられたに違ひない、 といふのがわが詩人に対する偽らざる見解である。余談ながら“列伝”のしんがりには、別に、水や風の如き味はひのする「郷土詩」を書いた詩人、北園克衛、八十島・一瀬の両「稔」たちも挙げておきたい。 (一瀬翁の決定版詩集『故園小景詩鈔』については特に広報したく特記します。)

とまれ堀辰雄の周りに集まった雑誌「四季」の後輩人脈にあって、多くの若者達が大日本帝国の崩壊に伴ひ、 却って「四季派」と呼ばれる気圏(危険)から遠ざからなくては己の詩のレーゾンデートルを保つことができなかった事情については、 さきに第二世代である詩人小山正孝を引き合いに出してささやかなノートを試みてみたので、御覧頂ければ幸ひである。

木下夕爾は、詩的出発を「若草」投稿欄の堀口大学選に負ってゐる。上京時には持ち前の気後れが祟って師の門を敲けなかったとのことだが、 また強面の三好達治が門番を務める「四季」誌上の「燈火言」に投稿することも、敷居が高く耐へ難かったやうだ。いったいに当時は、大正時代の口語詩の黎明期に一斉にデビューした先輩詩人達が、 一人一冊主宰誌をもち「お山の大将」を決め込むことが謂はば詩壇のステータスになってゐた時代である。彼は早稲田から転学した先の関係からだらう、 名古屋の詩人梶浦正之を頼って「詩文学研究」といふ詩誌に身を投じたのであった。そして「鳶が鷹を産んだ」といったら語弊があるけれども、 そこから世に送り出した処女詩集『田舎の食卓』が、文藝汎論賞を受賞する。昭和14年10月の出版であり、 3月に死んだ立原道造には寄贈されなかった。(もっとも含羞と自負ゆゑに、それ以前にも「四季」の誰とも交通はなかったやうであるが。)

さうして以後、家業(薬局)のために東京で文学修行する夢を断ち、不本意ながら地方に逼塞させられた彼は、ために戦災に遭ふことなく、また羸弱ゆゑに、 銃をとることもなく戦争をやり過ごすことができた。前半生の道行きは、まこと「人間万事塞翁馬」を思はせるものがある。そして戦後にせよ、「四季」にコミットしてゐなかったからこそ、 却って正統派の抒情詩人であり続けることができたのだとも云へ、果たして身に覚えのない「四季派」の名を以て指さされることに当惑することともなったのである。謂はば彼は、 「四季派」といふ言葉が固有の誌名から解き放たれ、(「日本浪曼派」同様、)成心を以て一種のエコールとして敷衍認識(指弾)される際にも、最もわかりやすい指標となったのであった。

しかし同時に、宮澤賢治や立原道造をはじめ多くの一流近代詩人が志向した仮構の原風景が、憧憬的な北方的なそれであったのに対して、彼が詩情を仮託したふるさとが、 瀬戸内の温順な気候のもとで優しい諦念が低徊する、非北方的な色合ひの強いものであったこと、これなどは不運であるよりか、 むしろ東日本に傾きがちだった日本の抒情風土の地勢上の平衡を中心に戻すにあたって、微力ながら寄与したのではないか、さう肯定的に考へられもするのである。 これは日本にあって経験された昭和初期モダニズムの下、京都・大阪・神戸の都市生活者詩人たちによっては、未だ充分には為し遂げられることのなかった宿題であったといっていい。 これが、木下夕爾や渡辺修三ら、「四季」同人以外の、モダニズムの洗礼を受けた、都落ちした田舎住みの抒情詩人達によって、エキゾチズムから一切借りものをせずになされたといふところに、 特筆に値するものがある。私はひとり勝手にさう思ってゐる。

江戸時代の漢詩においては文化的に顕著だった、京都・長崎を磁力源とする西日本方向への憧憬が、明治新体詩が興って失はれて以来、形を変じてふたたび詩の現場で、 自らの故郷の自然に対してはたらき、読者を惹きつけるやうになったことを、東海地方在住の自分は特段の感慨をもって歓迎する。「日本の口語伝統抒情詩史上に起こった最後のエポック」と、 さうまで云ったら大袈裟にすぎるか(笑)。まあ、それくらゐ木下夕爾の、詩と、仄聞される人となりが私は好きなのである。