(2007.06.05up / 2013.02.06update)

『評伝・山岸外史』1985 『人間山岸外史』2012

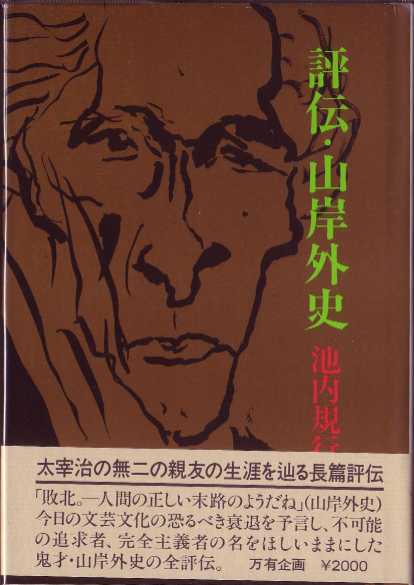

『評伝・山岸外史』

池内規行著 1985.02 万有企画刊行 20cm 上製カバー 269p \2000

山岸外史は一般には、評伝『人間太宰治』(昭和37年,筑摩書房)の著者として知られてゐる文芸評論家ですが、四季・コギト・日本浪曼派の人脈をたどる際の一種のキーパーソンであります。 といふのも、旧同人をはじめ関係者の回想のなかで「山岸外史」といふ名が出てくると、俄かに場面は活気づき、朗らかに、或ひは騒然となる。つまりいつも文章の中では奇人変人として描かれて、 対象に絡ませれば必ずその味を引き立たせる香辛料の役割を宛がはれてゐるからです。そして人となりがそのやうに扱はれるだけでなく、彼自身の自意識の強い癖のある文体もまた、 批評家の立言と云ふより詩人の述志と呼ぶべく、破格なのであって、対象にどしどし切りこんでゆく語り口に人物月旦は光彩を放たざるを得ません。

一切の権威を無視する不逞な断定の裏にはしかし、同時にサムライに欠かせぬ「はにかみ」があって、例へば売れっ子作家にも容赦なく「読む者がハラハラするほど仮借のない筆を加え」る一方で、 無名で年少の立原道造を追悼する際には、そのもろい美しさをいたはるやうに自分の尺度を鞘におさめる。保身を顧みることのない反骨、判官贔屓といってもよい筆法は、相手が文壇小説家でなく、 俗気のない詩人気質の人物にはとりわけ優しく感じられます。それは育ちの良さに起因するものには違ひないのですが、禀質には同時にきっと学識と贅沢とが助長させた「甘え」も癒着してゐて、 それが奇人の印象を自ら纏ひ、近親に対しては居丈高に装ふ一方で、仲間に喝破されると年長であらうが忽ち軽んぜられる弱みともなるのだと思ひます。

けだしかういふ人物に対して向かふ際の、付き合ひ方には二種類しかないやうで、絡まれるか断ち切るか。文学修行中で育ちの良い林富士馬は絡まれる側、 早熟達観のわが師田中克己は軽んじる側へと、分かれたやうです。年長者であるにも拘らず「山岸」と会話中に呼び捨てにして太宰治から窘められたのは田中先生だけでないやうで、 コギトの同人にみられた流儀らしい。回想「コギトの思ひ出」のなかでも「いい人だが、何をたのみに生きてゐるのかと心配でならない。」などと書かれてゐますが、 しかし結局は人物が憎めない。日本浪曼派グループの中でも、最も向日的なドイツロマン派風の詩人気質を持った評論家として、芳賀檀氏とともに左右の双璧をなすものと云ってよいかもしれません。 このたび池内様からは、御著書に対する芳賀檀氏からの礼状も一緒に拝読させて頂いたのですが、戦後あれほど文壇ジャーナリズムの悪罵の中にあった芳賀氏の許へ、 「同志の監視付き」で久闊を辞しに来られたことを、親しみをこめて回想してをられます。著書のなかにも書いてありますが、当時山岸外史は日本浪曼派の再鳩合を図ってゐたらしく、

「おれは世間から右翼的と見られている男だし、君は共産党員だ、いっしょに同人雑誌なんかやっていいのか」

と訊ねる中谷孝雄に対し外史氏曰く、

「いや、あの浪曼派は新感覚派以後における最もすぐれた文学運動であり、その功績は新感覚派などの遠く及ばないものがある。これを復刊すれば、共産党だって耳を傾けるだろう」

などと幹部が聞いたら卒倒しさうな浪曼派論賛を述べてをり、なるほどあまりに破天荒すぎて、戦後共産党に入ったことさへ佯狂の結果と呼びたくなる程。 左右の双璧と書きましたが、もとい山岸外史と芳賀檀とは「無頼と健康」との差異なのであって、両者ともに本質的に「衆を恃む」主義主張と相容れないひとであることは明白なのであります。 この礼状の手紙、著者の宝物としてこっそり明かして頂いたものですが、一番の激励といふだけでない、当時の交歓の事情も綴られてゐて大変興味深いものです。 特に諒解を頂きましたので茲に紹介させて頂くことにしました。

この度御新著「山岸外史」 御恵みいただき有難く厚く御礼申しあげます。内外共に抜群の御著書であり、敬服いたしました。あなたのようなすぐれた後継者をもっていた山岸を羨まずにはいられません。

山岸とは日本ロマン派時代からの友人で、親しくつき合っていました。よく私の家に訪ねてきてくれて、酒をのみ乍ら、夜晩く迄話し合ったり、 二人で延々と連句を作ったりしました。だらしがないようでいて非凡な所があり、人柄も好もしく私は彼の才能を高く評価していました。殊によったら天才的なものを有っているのではないか、 と思っていました。山岸式の「イエス・キリスト」傳をよみ、一そう感銘をうけました。私の「古典の親衛隊」※の中に山岸論を書いたのも、そういう理由からでした。 日本の没落や「不可能」を論じ合ったのもその頃です。彼が共産党に入ってからは、余りつき合ひませんでした。と云うのは訪ねてきてくれても、 共産党の監視員付で来るので面白くなかったからです。

兎に角あなたの「山岸論」は深く山岸を理解してやって下さって、有難く思っています。山岸論であると共に、立派な日本ロマン派論でもあります。 (あの扉の冩眞の中に、私の名が出ていますが、あれは私ではありません) 今日はただ一言御礼のみ申し上げます。

三月廿七日 芳賀檀 池内規行様

※ (註)『民族と友情』(昭和17年実業之日本社)に収められてゐる「不可能の演技者」のこと(初出コギト昭和15年6月)。

さて文壇からは嫌はれた山岸外史の奇行、鹿児島の高校時代に培はれた東京生まれらしからぬバンカラも、約めてみれば江戸っ子の向日性と含羞に拠るものであってみれば、 もともと陰にこもったものがないのだから没後、実害(?)の無くなったところで池内氏のやうな奇特の擁護者が表れたのも不思議ではない気がします。第一章の冒頭に

「一度お目にかかりたいと思うようになった。しかし、なかなか決断がつかず、手ぶらでお訪ねするのも気がひけ、ひとつ「山岸外史論」を書いてお土産代りに持参し、 集めた御著書に署名でも入れて頂こうと決心」

した矢先に訃報を知ったといふ、痛恨の思ひ出が記されてゐますが、 私もまた同様の気持をもって癇癖の強かったと謂はれる田中克己先生の門を叩いたことをなつかしく思ひ出したことでした(「田中克己論」でなく詩をお送りしたのは安直でも正解だったかもしれませんが 笑)。 果たして「知己」かどうかは知らず、そして死後だったか辛うじて間に合ったかもともかく、林富士馬氏に師事された碓井雄一氏をふくめ三者三様、 「イッコク」故に世間と扞格をきたした述志の文人を選んで師と仰いだことが、結局は自身に対する支へとなってゐるといふ今日の事実は、いみじき縁しと呼んでよいのかと感慨深いものを感じます。

太宰治論をめぐる現状については、井伏鱒二の側に立つ余り山岸外史に噛み付いた相馬正一氏に対する反駁が快く、井伏鱒二に対しては、 山岸外史自身では弁解できないところを第三者である長尾良(ながを はじめ:コギト同人)他の回想を援用し、謦咳に接し得なかった師の身の証しを両者並び立つ形で立ててをられます。 文学者の記憶といふものは都合のいいやうに改変されることもあるでせうが、本質を突いた人物評といふのは、目線を同じくしてつるんだ者に説得力があります。 山岸外史や長尾良を太宰治の悪縁と切って捨てる図式は、やはり池内氏の述べる通り無理があるのではないでせうか。といふより「太宰治といふ太陽」をめぐる惑星群といふ考へそのものがをかしいといふこと。 マイナーポエット好きの自分としては、山岸外史の周辺に集まった沢山の若い詩人たちの名前を知ったのも新鮮でした。林富士馬氏も、 私は太宰治に直接兄事してゐたものとばかり思ってゐたのですが、実際にはむしろ山岸邸へ日参してゐた由。 また絶唱「柳」を収めた『詩集東望』の作者である桜岡孝治の人となりがよくわかるやうに書かれてゐて、 あまり言及されることの少ない詩人だけにこれは興味深かったです。(序でに補足すると、長尾良の『太宰治』(昭和42年,宮川書房)、そして伊藤佐喜雄の『日本浪曼派』(昭和46年,潮出版社)は、 新書版ながら当時の日本浪曼派とコギトをめぐる人間模様が活写されてゐる興味深い文献です。是非一読をお薦めします。)

著者の池内さんは、やはりもともと太宰治好きであったのが、偶然手にした『煉獄の表情』の一冊で、山岸外史の文人としての在り方に感銘。 「人間的苦悩という点からいへば、太宰より山岸のほうが本物で、純粋ではないか、と思」ふやうになり、さうして『人間キリスト記』『芥川龍之介』『ロダン論』と、 いくつも作品を遺しながら評価の薄いことに義憤めいたものを感じ、その人物を明らかにするところから評伝を、「誰も書かないなら自分が書こう」といふ突き動かされるやうな気持ちで書き綴ってゆかれたといひます。 本書を書いてのちは文学的活動から全く遠ざかってをられた様子ですが、ふたたび山岸外史の年譜加筆、著作リスト、参考文献リストの作製などに着手された由。 念願の最終目標である「著作集」の実現は、当時の原本が古書店から払底しないかぎりなかなか難しい現状ではありますが、二次情報の完備はホームページ上でも可能です。 拙サイトとしても応援すべく、今後の御健筆をお祈り申し上げる次第です。

【付記】

わたし自身、太宰治の小説で記憶に残ってゐるのは「津軽」とか「乞食学生」とか「眉山」とか、彼のサービス精神に乗っかり読み物としてカタルシスが用意された作品ばかりなので、

その文学を真に理解してゐたかどうかは非常に心もとないです。山岸外史といふ名前から思ひ出すのは、「太宰はしか」に罹ってゐた大学生の時分、

『人間太宰治』を読み無頼文士の生態に瞠目するとともに、彼と檀一雄こそ太宰治の一番の親友であると思ひなし、

このひとがも少し「おせっかい」であったら太宰治は死ぬことがなかったのぢゃないかと真面目に考へたことでした。

そしてこの詩人評論家の「誠実とポーズ(甘え)」が醸し出す独特の文学青年的雰囲気を活かした1970年代「ガロ」の漫画家(安部慎一ら)なんかを愛読したものです(当時のわたしはマンガ家志望でした)。

上京後は、下町風俗資料館在籍時に松本和也館長から、「新日本文学時代の若手からもやはり変人とみられてゐた」ことなどを伺ひ、

当時の賀状(二月に出されてゐる 笑)を記念に頂いたりしました。なつかしい思ひ出です。

『人間山岸外史』

池内規行著 2012.11.20 水声社刊行 19.5cm 上製カバー 412p \4200

『人間山岸外史』目次

第一部 評伝・山岸外史

一、『煉獄の表情』論 15

二、作品をめぐる評価について 31

三、青少年時代 55

四、文学修行 77

五、新進批評家 101

六、外史を慕う文学青年たち 121

七、戦争前後――リアリズムヘの転化 139

八、苦悩の時代 165

九、晩年――政治と文学 191

第二部 山岸外史をめぐる人びと

1.永遠の文学青年 林富士馬先生のこと 215

2.太宰治研究に捧げた一生 長篠康一郎さんのこと 217

3.純粋孤独の詩人 川添一郎さんのこと 235

4.熱血の詩人 櫻岡孝治さんのこと 287

5.知性と詩心 山下肇先生のこと 329

山岸外史年譜 359

山岸外史著作一覧 383

参考文献 393

万有企画版あとがき 407

あとがき 409

これまで掲示板でも同人誌「北方人」における連載を逐次御紹介して参りました池内規行様より、さきの『評伝・山岸外史』(万有企画1985)を補筆して、

新たにそれら“山岸外史人脈”に関する項目を連結させた新刊『人間山岸外史』(水声社2012)の御寄贈を賜りました。

不意打ちにも近い此度の刊行には爽快な驚きを感じ、もとより内容については既に読んだものである筈にも拘らず、近来の物忘れも手伝ひ、却って最初から読ませて頂く楽しみを新たにしてをります。

特筆すべきは、山岸外史をめぐっては私淑する一人者を譲らない下平尾直氏が編集の一切を担はれたといふこと。瀟洒な装釘に一新されただけでなく、

前著には無かった貴重な写真資料群などは太宰治研究者ならずとも必見とするところでありませう。

『煉獄の表情』を始めとする『人間キリスト記『眠られぬ夜の詩論』など、御著の理解に資する(あ、それは反対ですね 笑)原典については、不日臨むこととして、

まづはここにても刊行のお慶びかたがた篤く感謝を申し上げる次第、以下、これまで初出連載を拝読した折々に記しました雑記をまとめて新刊紹介に代へさせて頂きます。(2013.01.08update)

2013.1.27「北國新聞」 「山梨日日新聞」 に、川村湊氏による書評が掲載されました。(2013.2.6 update)

第一部 評伝・山岸外史

上掲『評伝・山岸外史』を参照下さい。

第二部 山岸外史をめぐる人びと

けだし第一部が、謦咳に接することを得なかった師に対する私淑振りが伺へるオマージュであるなら、第二部は、山岸外史に関する当時の証言を得るために著者が行った、 貴重なフィールドワーク自体についての回想。『評伝』刊行後の後日談は、第一部の補綴に役だってゐるだけでなく『評伝』の「舞台裏」報告を通じて、 当時の文学気圏が著者との繋がりにおいて明らかにされてゐるところが眼目であります。

1.永遠の文学青年 林富士馬先生のこと【初出2007年9月連載】

痛ましき共産党時代の詩人から逃げ回ってゐたといふ林氏が、池内氏の文章を通じて、やがて自身の回想の空白時代を埋めてゆく喜びに至り、その出版記念会にも心を砕いてゆく条りといふのは、 高潔な詩人同士ゆゑの縁しがなせる業とはいへ、それを記す池内氏も、さすがに著者冥利を感じてをられる様子で羨望に堪へません。

「前略…つまり、今から五十年くらい前に文学少年として、山岸外史さんにこういう会に年中連れて行ってもらったのを、今日思い出します。あまり顔がはっきりしない人もありますが、 小山正孝君だったり大木実君に会えるのもこういう会のおかげです。池内君が本を出したおかげです。文学のあり方がどんどん変っていっていますが、変わらない面もあるように思います。…後略」

2.太宰治研究に捧げた一生 長篠康一郎さんのこと【初出2008年連載】

太宰治の心中事件を中心に、実証的な考察を以て、心中のもう一方の当事者たる女性たちの「復権」につとめた在野の文学者、長篠康一郎氏の「太宰治研究に捧げた一生」が綴られてゐます。 ロマン派、反骨、浪士的にして、かつ道義を重んじる長篠氏と、彼が異論を挟んだ「自分に分のない場合は沈黙を守る、 歯牙にもかけぬふりをする――正統派太宰論者」の大家たちといふ態度が「まるで太宰治の「如我是聞」と、その中で非難された作家学者との関係をみているようである。」 と書かれたのは、けだし長篠氏に捧げられた一番の供養の言葉となったのではなかっでせうか。(2007.2.16逝去)

3.純粋孤独の詩人 川添一郎さんのこと【初出2009年月連載】

拙サイトで紹介させて頂いたアンソロジー『詩集8人』に集結した外史門下詩人の一人ですが、サムライたちはその後出征、 シベリア抑留と帰還後の社会で辛酸をなめた川添一郎氏の詩は、なにかを沈殿させたやうな抒情詩に変貌してゐます。作品を2篇、池内さんが最後に抄出されてゐますが、うち一篇。

父よ

一房の葡萄と三つの林檎

父よ

あなたは

この貧しい供物のなかで

もう夜も更けたれば眠っておいでか

あなたは

わたしの素裸な手に

母と六人の弟妹をのこして

忽然と遠い処へ行ってしまわれた

いまごろは

あの藁葺きの屋根の下で

病める母と幼い弟妹が

寄添って眠っていることだろう

故郷では今宵一夜を

あの竹藪深い軒端に

一つの提燈をかかげ得ただろうか

父よ

あなたの初盆というのに

わたしは故郷へ帰れもしない

だからこうして

夜更けて妻と二人

ふるぼけた書架の上に

一房の葡萄と三つの林檎を供え

あなたの御冥福を祈るばかりです

詩人からの聞き書きで、山岸外史が「川添君を(第4次四季の)同人に入れたらどうか」と相談したら、丸山薫が俄かに承知しなかったといふエピソードがるのですが、 「(山岸外史と丸山薫との)二人には一線があったような気がする」といふはしかし、山岸外史に対しては旧くからの知人の多くがそのやうな姿勢で接してゐたものらしく、 田中克己先生もまた「何をたよりにしてゐるのかわからん人」などと評してゐるのですが、これは日本浪曼派にあった人物が戦後、政治的に変節したといふこと以外に、本書の第一部を読む限り、 生来の「詩人的気質」そのものに原因があったといふ方が適切なのでせう。一章は、孤高の詩人山岸外史と、見ゆることなく私淑しその評伝を書きあげた池内氏との間を、 川添一郎といふ一番弟子が東道し、外史門下として迎へ入れた経緯と消息を物語ってゐるのであって、読者だけでなく池内氏自身にとっても身の証しを立てる文章となってゐることに思ひをめぐらせます。

4.熱血の詩人 櫻岡孝治さんのこと【初出2010年連載】

昔、見知らぬ著者の詩集であった『東望』を、店頭で見かけ中身を読んで思はず引き込まれて買った思ひ出。 覚えをみれば22年前のこと。表題の「柳―東望」といふ詩を一読してしびれました。

柳 ―― 東望

一株の老柳あり

かたはら

土堤に程近き井の傍に立ち

東望のわが目を休ましむ

夏雲湧き立つ日も

吹雪枯枝を鳴らす時も

わが心その柳と共にあり

風に靡き

雨にうたれたり

春日 芽ぐみしその柳を

村人 来りて丁々と斧断せり

以来 東望するわが目は

穂麦の野をさまよひて

とどめあへず

(昭和十六年四月 河南省彰徳飛行場にて)

この詩人、只者でないと思ったら、伊東静雄の手紙に出てくるひとであることがわかったのですが、もとは太宰治に師事、そして山岸外史とは愛憎の深き後輩の小説家であったこと、 そして林富士馬・山川弘至とならんで『まほろば叢書』の著者の一人であったこと、等は長らく知らずにをりました。このたび池内氏が起こした貴重なインタビューテープの証言をもとに、 「熱血詩人」のプロフィールや師であった太宰治・山岸外史にまつはる回想が明らかになってをります。初耳に属することだけでなく、語り口から詩人の人となりまで窺はれる内容は、 まさに文学史の裏側をかいま見る逸話に満ちたフィールドワークの賜物と呼ぶに相応しいものです。

太宰治が船橋でパピナールに毒され淪落の淵に沈んでゐた頃、文壇の先輩である井伏鱒二が「悪いとりまき連中がゐる」と言ってたいへん生活を心配してゐたといひます。 結局精神病院に叩き込まれたり再婚させられたりすることになるのですが、指弾されてゐるのが具体的にいったい誰のことを指すのか、私は井伏鱒二のいふ所謂「とりまき連」からの証言としては、 その後の「鎌瀧時代」に密接だったコギト同人、長尾良(ながをはじめ)氏が書いたものしか読んだことがなかったので、よく察することができなかったのであります。 それが主にこの桜岡孝治をはじめとする、太宰とともに山岸外史を戴いてゐた文学青年たちを指してのことであるらしい事が、まずこの聞き書きからは察せられるのであります。 物事は一方からの描写では(それも片方に圧倒的な発言力がある場合には)わからぬもので、当事者である不良文学青年側からの証言が、いたく真っ当なので面白く読みました。 もっとも桜岡孝治といふひとは、礼儀に厳しい伊東静雄に助言を仰いだ詩人なのであり、含羞はすれども甘えは嫌ひで、戦争中は模範的軍人として、また戦後は養鶏事業を興し世俗的成功も収めてをられ、 所謂頭でっかちの青二才文士とは範疇を異にする人です。むしろ十歳も年長ながら頭でっかちである先輩のド外れた非常識振りに苦言を呈しすぎ、たうとう絶縁破門された人物なのでありました。 山岸夫人の評価も真っ向対立する二人として、前章の「川添一郎」に配するに、まことに好対照です。

第二部では、第一部で披露できなかった山岸外史に関するエピソードが、桜岡氏の口吻にてそのまま再現されてゐて、貴重、といふか面白いといふか、 ここまで書いて大丈夫か、でも事実なのだから仕方がない、といった叙述をふんだんに楽しめる内容となってゐます。「青い花の会」で萩原葉子が髪の毛つかんでぶんなぐられた、 ぶんなぐった男が山岸外史の家の玄関にふんぞり返って寝てゐる所をバケツの水浴びせかけてやったら夫人に怒られた、なんていふ武勇伝は、やはり「老いらくの恋」に関することなんでせうか(笑)。 桜桃忌で禅林寺の鐘をガンガン突きまくるやうな荒事を敢へてやってのける山岸外史も、こればかりは「元寇」と呼んで記憶に焼きついてゐたのださうです。桜岡氏自身はそんな先輩について、

「政治性とか人におもねるところがない。書いたもので来いというのが真骨頂、良くいえば純粋、悪くいえば世渡りがへた。あれだけの人だから文学評論など、

だれについてでも何についてでも書ける。政治論だって書ける。時流に外れるように外れるように、自分から仕向けていったところが多分にある。18p」

「火のような、空気の希薄な高い山で叫んでいるような、それこそ縄を帯にして荒野に呼ばわる者というところが多分にある20p」

と分析してゐます。いみじき理解者。たしかに彼が政治(共産党)に求めたものはロマン派的非政治性によって裏切られたし、「外史氏曰く」の人物評の面白さ、

エピソードから闊達に斬り込んで人物の本質を突いてゆく手法といふのは、敢へ比すなら草野心平と双璧をなすものでありませう。しかし縄を帯にして荒野に喚ばふ姿は、

桜岡氏いふところのモーゼやキリストより、むしろ屈原のやうな東洋の欝屈詩人の面影の方が近しい感じもします。

いったいに、所謂雑誌名としてでない現象としての「日本浪曼派」といふのは、政治的思想的には保田與重郎ひとりを血祭りにあげて象徴に据える一方で、

文学論にひっかからないイメージの出所といふのは、多分にこの山岸外史の風貌から態度から、信条に殉じて老残に至るまで、一切駆引きのなかった奇特な人生の、

「見栄え」や「居直り」に由るところが大きかったのでないでせうか。さうして若き日の彼から薫陶を受けた後輩たちが、

「サムライ(無頼)文士」=「(井伏鱒二から見た)悪いとりまき連」といふイメージを引っ被ったまま、太宰治が雑誌「日本浪曼派」の同人だったことが経歴上、

なにか一種の被害者だったやうなイメージを世間に植え付けるに大いに与ってゐる、不当に与ってゐる、私にはそのやうにも思はれてならないのであります。

桜岡氏が力説し、池内氏が提示してこられた「山岸外史を太宰治から切り離し、試しに彼を中心に眺めた時にひろがる文学史的眺望」といふのは、とりもなほさず彼、

山岸外史が書いた人物評の列伝群となるのに相違なく、文学史の裏側といふより、かいなでの文学史のすぐ下に、今は名前も埋もれようとしてゐる、

かうした人達が渦巻く評価未定の人脈世界(ネットワーク)があること、それが文学の現場なんだよといふことに、このインタビューは気づかせてくれるのです。

「大柄な体格で黒縁めがねに色浅黒く、声高に話すエネルギッシュで情熱的」。盟友林富士馬とも何度か絶交状態になったといふことですが、 ともに市井に隠れたる虎と呼んで差し支へないでせう。否、むしろ江戸っ子気質で荒削りの人間味は、彼の上手を行ってゐるかもしれません。脇役たる証言者としてでなく、 「東望」「夕陽の中の白い犬」を始めとする優れた戦争詩を書き得たこの詩人について、池内氏が補足して語るところに従って云ふなら、詩集の背景となった当時の思ひ出に、 「毛六」といふやうな陰惨なエピソードが焼きついてゐることを知って、私は驚いたのであります。

「すなわち河南省彰徳飛行場の格納庫の羽目板のトタン泥棒の毛六を捕えた桜岡上等兵は、盗んだトタンの代金のかわりに一カ月間、部隊の炊事場と風呂焚きの労働で放免する約束が中隊長の命令で破られ、 銃剣術の刺突訓練の生きた標的として使われることを知り、中隊長に抗議にいくが無視され、毛六は結局殺されてしまう。27-28p」

戦後になって、一編の小説に書いてわだかまる思ひ出を吐き出したといふことですが、このエピソード紹介の後に、「兵隊と水牛の仔」といふ愛らしい短い詩を引き、 池内氏は一章を擱筆されてゐます。余白の関係もありませうが、詩集中にはなほ「小盗児」のやうな、この事件に脚色を加へたかにみえる詩もあり、「石門をよぎりて」の一節

(前略)

ああ それよりも飛行場の

一隅のかのひともとの木の墓は

朝夕に花捧ぐるひとありやなし

申しおくらざれば草生ひて

見えわかずなるものを

わが心 なほ動かねど

汽車は早や飛び去りて

今とどろ沱河渡りぬ

沿線の棉の花 ほつほつ開き

みのりよき粟の穂は深く垂れ

わがこころまた深く垂れたり

(昭和16年8月4日京漢線車中にて)

などは、直裁にその「事件」を踏まへたものなのかもしれないと私には思はれました。引き続き軍務にあった当事者の表現の限界をいふより、むしろその当時に、 こんなにしてでも記さずにはをれなかった詩人の心情を、あらためて詩集を繙きながら憶測を以って各所に認め得た次第です。 詩集『東望』カバーの暗い鉄色の意匠(阿部合成装釘)は、そんな詩人の内省的な、孤独に向き合ふ姿を、一羽の鷲に象り映してをり、 サイト内に紹介してあるので御一見下さい。 (転載に当たって語調を揃へました)

5.知性と詩心 山下肇先生のこと【初出0011年連載】

戦後東大教授となった山下肇氏ですが、池内氏の訪問記や「外史忌」におけるスピーチなど、良い感じで読んでゐたところ、終盤に至り「わだつみ会」の内紛をめぐっての書きづらい事情を、 是々非々として裁断し書き留められてゐたのに吃驚しました。いったいどういふ事情なのか、ネット上で関係記事を読むことを得、 改竄された岩波文庫版『きけわだつみのこえ』を原姿に戻さうとした「わだつみ会」役員が、「事務局」によって排除されたといふ騒動の一件を知りました。その状況に立会ひながら、 事情が「全部分かっているのに事務局には無力」といふ格好を装ひ、なほ理事長の座を墨守されたといふ山下氏の俗物ぶりについては、池内氏が連載時の旧題を「知性と詩心と卑俗」といふタイトルにし、

太宰治に学んだはずの含羞の念はどこへ消えてしまったのだろう。人一倍知性に優れ、詩心に恵まれた先生の晩年に想いを致すとき、一種痛ましさを感じずにはいられない。

と惜しみ嘆いて締め括られた通りです。前半で語られてゐる池内氏とのやりとり、そのなかで明らかにされた高橋弥一氏との心温まる交流とは、如何にしてもつながりません。 まことに「不思議であり残念でならない」ことですが、それが人間といふものなのでせうか。晩節を汚した人物に対する回想と評価の難しさを思ひ、 また「東大名誉教授」や「岩波教養主義」の権威を後ろ楯に、戦没学徒の遺稿をイデオロギーの具に供せしめた「わだつみ会」事務局の変質にも憤りを感じたことでした。

山下氏が戦後山岸外史を訪ふことがなくなったのは、もちろん「君子危きに近寄らず」との打算が働いたからでありませう。しかし、 それは結婚式に呼ばなくてよかったなどといふやうな酒席における無頼派らしい狼藉ぶりを恐れて、といふ次元の話ではなく、 職場内での昇進にも影響を与へかねない「縁を切るべき日本浪曼派の人物」もしくは「そこから翻って共産党に入党した、激しすぎる節操の持ち主」として敬遠されたのではなかったでせうか。

若き日の山下氏のかけがへのない親友であり、ともに山岸外史に兄事して通ひつめたといふ今井喜久郎・小坂松彦両氏の戦死・夭折を、

山岸外史の評価を訂正できる貴重な証言者を失ったと惜しまれる池内氏のお気持ちは察するに余りあります。同時に彼らの痛ましい戦死については、

『きけわだつみのこえ』の生みの親でもある山下氏御自身こそ、衷情は深刻なのに違ひありません。

「不正を見て見ぬふりをすること」こそ最も恥づべきナチズムの罪だったと反省するドイツの戦後と深く関ってきた筈の氏にして、この不甲斐なさは一転、

一層のさびしさに思はれることです。やがて共産党からも破門されたサムライの先輩は「わだつみ会」の顛末を泉下からどのやうに眺めてゐたことでありませう。

(2013.01.08)