【南方徴用作家 参考資料】 北川冬彦「悪夢」 中島健蔵「参謀本部日記」

北川冬彦 『悪夢(小説集)』

昭和22年12月31日 地平社刊行(手帖文庫) 126p 12.8cm 並製15円

(2015.07.03up / 2016.3.24update) Back

表題作「悪夢」 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 より、 冒頭および徴用詩人に関係するところをテキスト化しました。

一

それは昼であったか、夜であったか、はっきりした記憶はない。何しろ昼も夜も薄ぐらい五燭の電灯つけっ放しの船艙の中でのことであったから。

何千人かの兵隊と八十餘りの報道班員をのせた輸送船が宇品を出帆してから二日ほど経ったころのことだった。本船は敵の潜水鑑の追尾をうけてゐる、 といふ情報がはいった。しかも、この情報は一昼夜も前にはいってゐたのに、無電技師は、これを輸送指揮官にすぐ伝へずに、放置してあったのだった。 それがどうして、一昼夜も経って輸送指揮官に知れたのか、無電技師が忘れてゐてふと思ひ出して伝へたやうに云はれてゐたが、 いやしくも輸送船の無電技師ともあらう者にそんな無責任なことがあり得ようとは考へられない。しかし、この情報が輸送指揮官の耳にはいるとともに、急に船の進路が変へられ、 それまで右を見ても左を見ても青海原であったのが、晚寝てゐちうちに、眼ざめれば朝鮮沿岸と覚しい島々の見え出したところを見ると、船長も、それまで知らなかったと見える。

この船はたびたび南方と日本との間を往復してゐ、無電技師は、敵潜水艦追尾の情報なぞにはもう神経が麻痺してゐて何か考へごとでもしてゐるうちに、 ついうっかり報告するのを忘れてしまってゐたのであらう、と解するより外はない。もしわざと知らせなかったのならば、スパイといふことになるが、いまでこそそんなことを考へて見もするが、 その当時はまったく念頭にも浮ばなかったことである。ともかく輸送指揮官もかんかんになって怒っては見たものの呆れるより外はなかったやうである。 そしてこの無電技師が何かの処罰をうけたとも聞かない。

輸送指揮官もあわてたが、皆のあわて方は並大抵のものではなかった。シンガポールが陷落してまだ数日も経ってゐない頃だったので、皆油断してゐたのである。 敵潜水艦の追尾なぞといふことは想っても見なかったのである。救命胴衣をつけて見るやら、身の周りの必需品を揃へて見るやら。

「僕ぁ駄目だ。やられたらそれまでだ。船と一緒に運命をともにするよ。」

とうめくやうに呟いたのは詩人の神保光太郎。神保はそれほど揺れてもゐないのに、船酔ひで頭もあげられなくなってゐたのである。 私の席はすぐ傍であったが何とも慰めやうもなく黙ってゐた。詩人の田中克己は、まめな男で少しもぢっとしてゐない。このときも何處かへ出かけてゐて居なかった。 何となく太っ腹らしく振舞ってゐた中島健蔵も真っ青な顔をしてゐた。中島健蔵が目を付け一緖によく飲んでゐた平野正美といふ大陸新報社から引っ張り出されてきた男も、 大きな目玉をきょろきょろさせてうろうろしてゐた。

中島健蔵が平野正美に目をつけたのは、いつの頃からのことか知らないが私は目玉のぎょろっとした、濁った光を出す風貌魁偉の平野の存在が目にはいったのは、 一同が大阪の梅田駅の付近の安旅館に一ヶ月ほど待機させられてゐる頃のことであった。白紙が来て四日間ぐらゐの余裕しかつけず大阪へ集合を命じられたのに、 もう出発するすると云はれながらずるずる一ヶ月も経ってしまったのであった。後で思へばシンガポルの陷落を待ってゐたのであったが、 この一ヶ月の待機ほど皆をいらいらさせたものはなかった。否応なしに徴用令書を付きつけられて引っ張り出された以上は、早く行く所へ連れて行って貰ひたかった。

中島と平野は何か諜報網があると見えて、「いよいよ明日は出発だよ。」と自信ありげに発表してゐたが外れることがたび重なるにつれ、私たちは、 つまり詩人組の神保、田中、私は、別に何の諜報網もあるわけではなかったが、「いや、まだだ。」と云ひ、結局、「まだだ。」の方が勝った。 こちらとしては別にそのことを大したこととは思ってゐなかったが、彼ら二人は予言が外れると、ひどくいやな額をした。

この一ヶ月の待機の期間、東京から妻子を呼んで別の旅館に泊らせ点呼のときだけ宿舎へ帰ってきて、またそっと出かけたりする者や、どこか曖昧屋へ泊りに行ったり、 しまひには点呼に出ない者さへ出てきたが宿舎の自分の部屋へカフェの女を引っ張りこんだのは平野一人だけだった。この男は、維新の志士平野國臣の孫だとか云って一かどの志士気どりで、 中国戦線に長い間従軍してすっかり従軍ずれしてゐるのであった。中島は恐らくそこを見込んだのであらう。

潜水艦追尾もさしたることなく、ヂグザッグのコースをとりながら船は南方をさしてすすんでゐた。私たちにはもちろん、行く先は絶対に知らされてゐなかった。 しかし、徴用令書と一緒に渡され刷り物には、夏服を一着用意するやうにとあったのて、真冬の一月のことであったか、てっきり南方だといふことだけはわかってゐた。 大阪まで着て行った冬服や履物は、出発を前に小包にして留守宅へ送りかへし、借り着の夏服の中へ、持ってきたシャツ類を全部着重ね、これも借りたカーキの軍用毛布三枚づつをひっかけて寝た。 どうにも寒くてがたがた顫へてゐたが、だんだん下着を一枚一枚とぬぎ、シャツ一枚で過せるやうになり、海の色が鮮かな紺碧の色に冴えかへってきた頃、陸地が見え出した。 そこが台湾の高雄であった。

船は岩壁に錨付けになった。ここで、また何日待たされるのだらうと思ひの外、半日位で出帆した。三人上陸した兵隊があるのに、出帆の時刻までに帰って来ない。 船は動き出した岸壁を三四間ほど離れたとき、三人の兵隊はやうやく駆けつけた。船員が岸壁と甲板の間にロープを張った。三人の兵隊は、そのロープをまるで猿のやうによぢのぼった。 折角手に入れたビールの瓶が二、三本ポケットから辷って海の中へ落ちた。兵隊たちは真っ赤に力んだ顔をして、三人とも、ロープを見ごとよぢて船へとどいた。 船員が風呂敷包みを抛げてよこしたが舷側に当って海の中へ落ちた。三人の兵隊は放心したやうにそれを眺めてゐた。この兵隊がどのやうな譴責を食ったか聞き漏らしたが、大した処罰も受けなかったやうである。

一行の大阪での待機時間のだらしのない生活や、無責任な無電技師や、この三人の兵隊の有様を見て、こんな調子なら大したことぢゃないと、 私はひそかに心安んずるところがあった。愛国詩一つ満足に書いててゐない私なぞを引っ張り出すのは、これや徴用ぢゃない、 膺懲だぞと脅かす仲問があったりしたのでいささかびくびくものだったのである。あとで家内から聞かされたのだが、 いま千葉県の小魚村の共産党地区の責任者をしてゐるといふ映画評論家の今村太平は、北川さんには「レール」といふあぶない小説がある。あれは焼き捨てたがいいと、 日本の大陸政策の根幹をなしてゐた「満鉄」をゑぐった伏字だらけの小説「レール」ののってゐる「中央公論」を探させたさうであるが、 そんな雰囲気の裡に出発した私だったのだからである。

ある晚、中島と平野と、同じ桟敷に同宿の将校と、三人は高雄でその将校が手に入れたウィスキーを傾けながら、何やら気焔をあげてゐた。 もう十時にもならうといふのになかなか止めない。うるさくてしやうがない。

我慢がならなくなって私は、横になったまま、

「うるさいぞ!」と怒鳴った。すると平野はぎょろっと濁った眼で私の方をにらんだが、そのとき、

「平野君、いい加減にしたらどうか」とそのろもう船酔ひから癒ってゐた神保が私の隣から声をかけると、まるで飛鳥のやうに私を飛び越え、 神保にとびかかった奴がゐる、見れば平野だ。

そのとき、平野は、立ち上った神保ののど元を押へて、

「何がうるさい!」と云った。私は平野をうしろから押へようとした。とたん、神保の向ふに起きてゐた田中が、起き上りざまに低い背で、 背のびするやうな恰好で平野の頬を平手打ちにした。私は田中がこのやうな行動に出るとは意外であった。 その詩集や、「コギト」なぞで見せてゐた田中の重厚な高風な詩風からは想ひも及ばないところであったからだ。まったく素早いものであった。

すると、平野は、押へてゐた神保ののど元を離して、

「なまいきな、オレを殴ったな」と、田中を張り倒して馬乗りになった。

そのころ、狭い輸送船の船艙の中のあちらの桟敷こちらの桟敷から、人々が見物に押掛けてきた。真夜中のことであるから目をこすりこすり寄ってきた者もある。

私は、いつの問にか中島に手を握られてゐた。中島は「まあ、まあ」と云って私をなだめようとしてゐた。初め「うるさい!」と怒鳴ったのは私であるから、私が平野をとっちめると思ったのであらう。

私は中島の手をふり切って、田中を押へてゐる平野の方へすすむと、平野は、 「あいたたっ!参った!」と悲鳴をあげた。

よく見ると平野の脚を逆手で絞めてゐる者がある。東大経済科出身の若い男で、戦争まへマライのバトバッハの鉄山に勤めてゐて引揚げてきたところを徴用されて一行に加はってゐる男であった。 あとで聞くと柔道二段の現役の猛者であるらしかった。平野は、四段と云ってゐたが、この男にはその後ずうと手出しはしなかった。

平野は南京攻略戦に新聞記者として従軍したときの話を自慢話によくしたが、その中で、クリークにすベり落ちて右足首をくぢいたが、いまにときどき痛んで弱ると云った。 腕自慢が始ると、私はそのことを憶えてゐて、「よし、いざといふときはその右足を足っ払ひで搔っぱらってやらう。」と冗談とも真面目ともつかない調子で云ってやると、 平野は子供のやうに悄げかへった。

このときも、「うるさい!」と初めに怒鳴った私にとびかかるべきところを、やさしく「いい加減にしたらどうか。」と云った神保へとびかかったといふのも、 私に右足の秘密をつかまれてゐることを、意識の底に残してゐたからに相違ない。

平野は脚を離されると、自分の席へかへった。かへりがけに、

「現地へ着いたら、田中と神保は生かしちゃ置かない、叩き切ってやる。」と捨台詞を残した。酔っ払った獰猛な面構へは、私に一瞬、一体こんな連中に何の仕事をさせようといふのだらう。 奴とぐるになってゐる

中島はどういふ積りなのであらう。大学のフランス文科の講師でありひとかどの文芸評論家として通ってゐる中島の面が三文政治家の安っぽさでてらてらと私の眼に映った。

その翌朝、食事ののち甲板で、紺碧の海の上を飛び魚がまるで玩具型の飛行機のやうに群れ飛ぶのを眺めてゐると、中島が寄ってきて、

「昨晚はまづかったな。それゃ、オレたちを殴ったっていいさ。しかし、座には将校がひとりゐたんだからな。 将校の手前もし平野が神保をとっちめなかったらどんなことになると思ふ。ただ事ではすまされんからね。」と云ふ。

「将校だって何だって真夜中に安眠妨害する奴には、怒鳴りつけたっていいだらう。」と強く私が云ふと、中島は手に負へないと云ったやうな苦笑ひをした

「それにしても田中は困った奴だなあ。」とひとり言のやうに云ふ。どういふものか中島は田中が小癪で仕様がないらしいのである。 田中は、ちょろちょろして少しも席に落ち付かない。通訳の人たちのところへ行ってひそかにマライ語の勉強なぞをしてゐるらしかったが、中島はそれを知ってかなのか、 ともかくちょろちょろする田中は、ことにこんどの平野を平手うちにした田中のすばやい姿は、目障りになるらしかった。(後略)

二

サイゴンの総軍の参謀室で暗示されたやうに、私たちの任地はマライであった。 シンガポールに上陸してから、私は撮影班に入れられ、デング熱にかかって一週間ほど熱にうかされてゐた。

その間、中島は、自分の気に入っ部署がないといふので昼となく夜となく酔っ払ってくだをまいてゐたさうだ。彼と同じ宿舍にゐた井伏鱒二や神保光太郎が介抱役だったらしい。

私は、戦後マライの建設状態を記録する映画の製作を命ぜられたが、マライに就いては何の知識もない私だったから、一応見せて貰ひ度いと申出で、 撮影班長の長内少尉と上等兵の運転手と三人でマライの目欲しいところを一廻はりした。 海音寺潮五郎や小栗虫太郎がとぐろを巻いてゐるクアランプールをおとづれたのもこの旅行の途次だったのである。

二週間の予定のところ三週間かかってシンガポールにかへってきて見ると、事態は一変してゐた。宣伝班はその事務所をカセイビルに移し、中島は企画室に納り、 平野は陣中新聞の責任者になってゐた。神保は日本語学園の園長の椅子についてゐた。田中は英字新聞の編集長に居据わってゐた。大体、第一次徴員は追ひ出され第二次の天下となってゐた。 第二次徴員は輸送船の船名なる「みどり丸」に因んで、「みどり会」なるものを組織して結束してゐた。宿舎も大体まとまってゐた。 私は出発するまへ、私の部屋としてあてがはれた部屋に荷物だけはふりこんで出かけてゐたのであった。

私が意外に思ったのは平野である。この男は、現地に着いたらどんな無頼をはたらくかと思ってゐたら、髪も綺麗にくしけづり、さっぱりした身づくろひで、

目玉は相変らず大きいことは大きいが、ぎょろっとした感じはなくなり、むしろ眼光は澄んで、聡明の閃きさへ見せてゐる。まるで別人の観があるのである。

このやうに変る者もあればあるものかと私は平野の顔を穴のあくほど見詰めないではゐられなかった。

私はたった一度の企画会議に出席したが、発案はすべて平野の口から出てゐ、それはいかにも名案ぞろひで、それらに対して中島が敷衍補足してゐるのであった。

私は、記錄映画「マライ建設」の撮影案を立てなければならないので、独り部屋にとぢこもってゐることが多かったが、 中島のゐる建物の食堂には、每晩平野その他一党が集り洋酒やビールをがぶ飲みしながら大気焔をあげてゐた。 週何回かの企画会議に出さるべき議案はこの酒間で涌いて出るらしかった。

あるとき私がふらっと、そこへ行って聞いてゐると、全マライの華僑の代表者に、蔣政権への絶縁状を叩きつけさせようと、 平野が提案するとたちまち中島がそれに大賛成した。そして、その提案は、企画会議に提出され、満場一致で可決されたさうであるが、どこから異議が出たのか、その実行はとり止めとなった。 ときたま中島もいい案を出すらしいが、それは例の食堂で平野に暗示されたものであるとは皆のひとしく云ふところであった。

中島の宣伝班における羽ぶりは飛ぶ烏を落すいきほひであったが、平野といふブレインあっての中島の存在であったことはあらそはれなかった。田中は、 その後、スマトラに転任になったが、これも船の中から田中を小癪に思ってゐたこの二人の工作によるものなることは明らかだった。田中は喜んで出かけたが、 気の毒に自動車事故で頭を打ち気が変になった。(後略)

三

(前略)

それから一ヶ月あまりの後、私は嫌な連中とクラアンプールで仕事にかかってゐるとき、ふと「陣中新聞」で、平野の死をつたへる記事にぶつかった。

肝臓に膿が溜まって手術したが手遅れだったのださうである。私はそのとき、ふといつか彼が、自分なら「マライ建設」のラストシーンに累々たる華僑の墓を持って行くと云ったのを想ひ出した。

それから、マライに来て妙に頭が冴え出した、と云ったのを。あの頭の冴えはただごとではなかったのだなと思った。

中島は、そのブレーンを失って、いい企画も立たず、めっきり影が薄くなったと誰かが書いて寄こした。(後略)

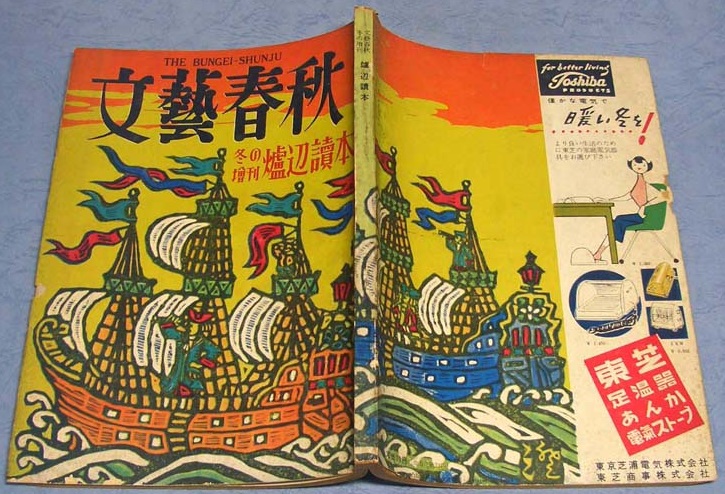

中島健蔵 「参謀本部日記 ―「文化人」が軍服を着せられた時代―」

『文芸春秋(冬の増刊 爐邊讀本)』昭和28年12月5日より抄出。

(前略)

軍隊の異分子

大阪城内の集合所に行って、部隊に編入されて以来、わたくしの心理もだんだんに変って来た。徴用なかまには、妙に詩人が多かった。北川冬彦、神保光太郎、田中克己。神保、 田中とは初対面だが、北川は知り合いだ。その外、やはり初対面ではあるが、写真の菅野、田村、新聞記者の廣西、中澤などと名乗り合って、まず同類に近いという感じがしたが、あとは、 全くへいぜいは関係のない人間の集りである。清水幾太郎や、田村茂は、行き先がちがうことになった。われわれマレー組には、大学出もいたし、剣道五段の岡野、大陸新報出の平野など、 はっきりそれとわかる右翼もいた。

大阪の阪急別館というホテルに軟禁されている間に、中河與一が、中野繁雄という詩人の下士官と一緒にやって来た。「軍の用事で来たので寄ってみた」と上から見下されても、 もう仕方がなかった。中河が軍とどういう関係にあったのかは知らないが、こうなると、こちらは新入りである。北川も神保もあまり軍隊向きとは見えない。」田中は、 無邪気らしく軍刀をかまえて、「応徴詩人」とみずから名のって、どうやらこの新しい環境になじんでいくらしくも見えた。

大阪には旧知の人が多かった。一ばん世話になったのは、毎日の石川欣一、朝日の小倉敬二、日銀の小寺勝昌、杉山商店の杉山三郎、あとの二人は中学の級友である。 阪大にも仁田勇や菊池正士などの同窓がいた。軟禁中のわたくしは、外出の口実として、よく新聞社や大学を使った。はじめは軍服だったが、目立つというので背広を着ろと命令が出た。 長髪のまま、ゴワゴワの兵隊服に軍刀という姿は、たしかに奇怪だった。背広で出れば、「地方人」なみである。大学へ行っても、新聞社へ行っても、先方は別に気がつかない。ところが、 こちらの方は、彼らとの間に、はっきりと線が引かれていることを感じる。一軍にはなじみがなく、外との縁は断ち切られているのである。だんだんに、外部の人間よりも、 軟禁組の方が運命的な同類に見えて来る。左翼も右翼もない。ひとかたまりの軍属である。

この新しい環境の中で、わたくしは、思いがけない新しい性格が育って行くことを感じ、また、他の人々の心の中にも、同じような変化が起っていくのを認めた。 抵抗してもむだである。順応というよりは、こちらから踏みこむ気にならなければ、負ける一方らしい。わたくしは、心に痛みを感じながら、「地方人」との縁を忘れるほかないと思った。 清水幾太郎は、ほかのホテルにいたが、東京から夫人を呼びよせた。わたくしは、妻に、きびしすぎるほど強いことばで、来るな、と書き送った。もう会えないかも知れない。しかし、 断層発生前からのつながりが、この新しい環境の中でうめき声をあげるのには、とても耐えられないと思ったのである。

召集もされず、徴用も受けず、大学で講義をつづけている同僚が、「あいつ、どうしているだろう」と、わたくしのうわさをしているありさまを、わたくし自身、時々想像した。 そういう想像が起るたびに、だんだん彼らの姿が、自分から遠のいていく。

こういう気もちは、戦争に行かなかった人たちにはわからないようである。また、軍人として召集された人たちともちがうようである。わたくしは、スポーツをやっていたおかげで、 ずい分助かった。ユニフォームを着て芝生に立てば、単純なスポーツマンである。その要頒で、できるだけスポルティフに身構えることだ。わたくしは、急に若がえりを意識しはじめた。 四十男の感覚ではない。三十、否二十代の身がまえである。わたくしたちが内地の人々と完全に縁を切って、宇品からみどり丸に乗りこんだのは、シンガポール陥落の直後であった。

広島から宇品まで、軍装に背ノウまでしょって、夜明け前の闇の中を行軍させられた。妙に押しつぶれたような戦闘帽をかぶった年輩の少尉が、少数の兵を指揮して、 「ワカレ」の号令をかけた。大学の蹴球のなかまの野島だった。「どうしたんだ!」と彼もわたくしの憐れな軍装を上から下までながめ渡した。船が同じと聞くと、 「とにかく頼むよ」とすがりつく思いであった。少尉は少尉でも、徴用の将校である。わたくしは、すでに、軍隊の中の異分子としての「われわれ」を感じていたのであった。

続々たる作家群

船中は奇々怪々な混乱であった。中心がわれわれの部隊で、.あとは独立工兵とか、独立臼砲とかいう風変りな補充部隊ばかりである。門司を出るや否や、敵の潜水艦三隻にねらわれているから、 航路を変更せよという無電がはいったという。玄界灘は、大しけであった。そのしけの最中に、「総員乗艇」の非常ブザーが鳴った。大混乱の末、事務長の失策ということがわかり、 ほっとしながらも、死の直前の心理をかい間見た気がした。

しけの最中、わたくしは、たった一人、当直を引きうけた。船に弱かったはずなのに、何ともない。救命具をつけ、剣をつけて、暗やみの床の上にあぐらをかいて不寝番に当っていると、 同じ室の二十数人の、いびきが聞えて来る。時々寝がえりを打つ姿が、ぼんやりと目にはいる。わたくしは、完全な孤独を味わった。

神保光太郎はすっかり弱って、「潜水艦が来ても、わしは寝ているよ!」と早くから毛布をかぶってしまった。北川冬彦は、カーキ色の環境に抵抗しつづけて、真昼間、 シャツにパンツ一つで、手拭の向う鉢巻をしたまま甲板を横行した。「何というザマだ!」と他の部隊の将校が憤る。われわれの異分子的傾向は、いよいよ目立って来た。 野島がいなかったら、シンガポールに着く前に、正規軍と長髪軍との間にやっかいな喧嘩が起ったかもしれなかった。ユニフオームの世界では、他人の型破りを好まない。それは、 単に軍規の問題だけではない。型にはめこまれた人間集団の神経の問題である。彼らの大部分も、戦争前、あるいは大陸侵略前には、ふつうの社会人だった。ユニフォームを着ると同時に、 彼らは社会人でなくなり、ほかの社会人が「地方人」という異人種になってしまったのだ。

大陸新報の平野がシンガポールで死んだ。アメーバ赤痢から肝臓膿瘍を起したのである。戦病死者の慰霊祭の日、わたくしは、軍宣伝班を代表して焼香した。 カーキ色一色の中を、わたくしはわざと眞白な背広で参列した。死んだ彼はもはや武の人間ではない。型の通りの慰霊祭のほかに、普通人としての哀悼こそふさわしい。一方では、 ますます武の世界の習慣が身について、目つきさえけわしくなっていきながら、時々こんなふうに「文」の意識が、はげしく頭をもたげる。わたくしは、時々みずから孤独を求めた。 夜、かすかな花の芳香がただよっているシンガポールの郊外の道を、ひとりで歩くのである。

その時自分の目は、どこともなく前方の一点を見つめて、全く心が空虚になっている。ひる間は単なる「馬来派遣軍参謀部」の一徴用員である。すでに戦闘中から従軍していた井伏鱒二がいた。 微用の第一陣の中には、深刻な内部的暗闘があって、寺崎はペナンに、海音寺はコーランポにとどまって、シンガポールの本隊を避けていた。中村地平や田中克己は、 その妙な暗闘のつづきにまきこまれているらしかった。しかし、南十字星下の経験を書くのが、この文章の目的ではない。帰ってからの奇妙な体験をほんの一部でも書くのが目的なのである。

今でも、時々、夏の夕方などに、赤遺直下の生活がそのまま生きかえって来たかのような錯覚を起すことがある。痛いような太陽の光、 白壁の床の中でゴヨゴヨとコーヒーをすすっている華僑の群。そして、ひとりになって、あてもなく町をうろついている自分。いつまでこれがつづくか見当もつかなかった。 このままではどうにもならないが、さて、急に内地へ帰るのもおそろしいような中ぶらりんな気もちだった。(後略)