Back

(2006.02.27up / 2013.02.05update)

岡本黄石(1811文化8年 〜 1898明治31年)

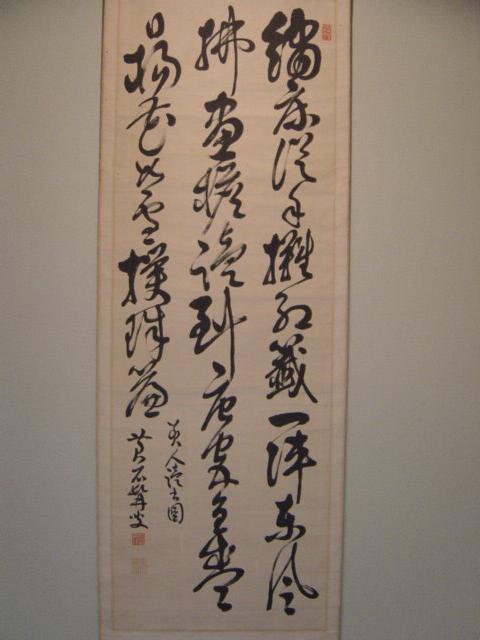

岡本黄石 掛軸(

2007年5月入手)

秧針寸寸露如珠

節過麥秋看忽殊

十里平疇三日際

黄雲収盡緑雲處

黄石

秧針、寸寸として露、珠の如し

節は麦秋を過ぎ、忽ち殊なるを看る

十里の平疇、三日の際

黄雲、収め尽くす緑雲の処

『黄

石齋第二集』巻下3丁目「夏日田園雑興」(但し刊本では最後が「緑

雲鋪」)。

明治二年作と思はれる。

岡本黄石 掛軸(

2006年2月入手)

繍床従手攤紅籤

一陣東風拂畫檐

読到唐宮色盛日

揚飛如雪撲珠簾

美人読書図 黄石髯叟

繍床、手に従ひて紅籤を攤(ひら)く

一陣の東風画檐を払ふ

読み到って唐宮、色、日々に盛んにして

揚げ飛ぶこと雪のごとく珠簾を撲(う)つ

美人読書図 黄石髯叟

須永元「岡本黄石先生伝」より【『日本及日本人」811号(1921年6月)所収】

黄石先生は彦根藩の賢大夫なり。其の功業、詩名に掩はる。余、先生の薫陶を蒙ること十数年、今茲二十三回忌辰に当り、往年を追懐し欽慕の情、已む能はず。謭劣(せんれつ)を顧みず先生の伝を草す。

先生は通称半助、名は宣迪、字は吉甫、黄石と号す。晩年隠居後は黄石を通称とす、彦根藩の老職、宇津木久純の第四子、母は高橋氏、文化八年十一月二十一日を以て生れ、文政五年十二歳にして同藩の岡本織部祐(おりべのすけ)業常の嗣子となる。

岡本氏は在原業平の裔(すゑ)にして、(初代)半助宣就(のぶなり)号喜庵に至り、上泉流の軍学師範として始めて井伊直政に仕へ、三千石を食みしが、のち数代を経、其の禄減じて千石を領することとなれり。

先生幼にして学を家庭に受け、初め詩を中島棕隠に学び、のち梁川星巌に問ふ。また大窪天民、頼山陽、大塚雲渦、奥山弘平、大塩後素、巻菱湖等、相踵ぎて来遊ぷに会ひ、就て経史百家を講習し、書を菱湖に学ぶ。天保七年中老となり江戸に祗役す。留ること数年にして此際、詩を菊地五山に、経を安積艮斎に問ひ、渡辺華山、福田半香、大槻磐渓、大沼枕山、横山湖川、遠山雲如、嶺田楓江、竹内九万、鱸松塘等と交りを結ぶ。

弘化四年、幕府、相州沿岸の防禦を彦根藩に命ず。茲歳三月、先生僚属を率ゐて巡視し、陣営地を卜し、翌年兵士を此処に訓練す。嘉永四年八月、藩主井伊直亮(なおあき)卒し、直弼(なおすけ)嗣ぐ。(同四年)十月朔、先生、家老格を命ぜられ、用米千石を給せられ用番を勤む。藩主に相州沿岸巡視閲兵の事あり、先生命ぜられて総指揮となる。同五年家老職に昇る。

安政四年藩主直弼江戸に赴く。発程前の一夕、先生ひそかに側役の宇津木六之丞を招き、謂て曰く、「此の行、大老職の下命ある無からんや、此の内憂外患の秋(とし)に当り、軽忽に大任を拝せば或は不測の禍あらんことを恐る、若し台命の下るあらば之を辞するに如かず、子もまた予め注意すべし」と。六之丞曰く「台命下らば奉ぜざるを得ず、主君の名誉これより大なるはなし」と。先生之を説諭すること再三、六之丞遂に肯ぜず、是より意見つねに背馳せり。

同五年三月二十八日、書を藩主に上すも省みられず、四月二十三日直弼大老職となる。乃ちまた上書して甚だ懌(よろこ)ばれず。是より先き数年間、先生、大橋順蔵、藤本鉄石、頼三樹三郎等、勤王諸士と交り、しばしば相往来して時事を談ず。既にして攘夷鎖港の論、将軍継嗣の議、海内に沸騰し、列藩人を京師に派し、当路に遊説し、或は建白す。是に於て公卿憤激、処士横議す。藩主、幕府の大老として専ら輿論の衝に当る。先生、憂慮措く能はず、家士成瀬文左衛門を京師に遣はし、その動静を探らしめ、また奥村樫所に嘱して諸公卿の間に出入せしめ、家婢藤井染次を大原三位公の家に仕へしめ、以て公武の内情を偵知せしむ。三条実万卿より樫所を介して手書を賜はりしは此時の事なり。

時に江戸砥後の命あり、同年八月朔、彦根を発し途を木曽に取り、八日払暁、彗星を東天に望み、十三日黄昏板橋駅にて復た之を西方に観る。此の時疫病流行し、江戸市中死者日に万を以て数ふ。板橋より桜田藩邸に至るの間、途に送葬に会ふこと僂指(指折り数へる)に遑あらず。

先生彦根を発するの後数日、藩吏其の留守宅を捜査するの説あり。絳雲夫人、倉皇として諸名流有志家の書簡数十通を懐にし、別堅芹水荘に抵り之を土中に埋めしと云ふ。然るに捜索の議輟み吏遂に来らず。外村省吾、北川徳之丞等、拘引詰責せられ終に免るるを得たり。是れ皆先生の門に出入し、意見を同じくせしを以てなり。先生江江戸に到る二三日の後、京都頼三樹三郎、江馬正人より星巌の訃を報ず。先生彦根を発するの前、星巌遥かに詩を賦し其の行を送れり。

「黄石岡本君、侯命を蒙り東行するを聞き因りて此の篇を寄す」

看んことを要す、星虹光彩の開くを。争でか干鏌(名剣)をして久しく塵埃ならしめんや。山怡び水悦び顔色動かす。天地油然として春鼎(に湯が沸き立つ如く)に来る。

此の歳十月七日陰雲四塞して天地黯惨たり。茲日頼三樹三郎、橋本左内等、小塚原に刑せらる、翌早先生之を宇津木六之丞より聞き愕然たり。是より先き横山湖山の奇禍に罹らんことを慮り、旅費を贈りて江戸を去らしむ。斯く先生は外に勤王志士と交り、内に藩士に切諌せしを以て其の忌諱に触れ、君前に召されざること三年に及べり。

万延元年二月二十二日、帰藩の命を受く。即ち更代の期なり。彦藩の制、老職の瓜期(任期満了)には、藩主より乗馬を賜ひ、之に騎し帰藩せしむるの例あり。当時先生また馬を賜はる、而して跛馬なり。以て騎乗に供す能はざれば厩吏に談じ別馬を求む。即ち代ふるに瞎馬(片目)を以てせらる。先生三月六日を以て上程せんとし、其の三日山王祠畔の智乗院に留別の筵を張り、文士同僚を会せんとせり。

此日暁天より絮雪繽粉たり。在邸の諸士、早朝上巳(節句)の賀詞を陳べ、藩士は幕城に参賀す。先生主君の駕の其の門を出づるを送り退く。少焉にして邸内騒擾す。人を走らして之を問はしむるも其の何事なるを知らず、再び老職の室に抵れば用人西尾某悄然として曰く、兇徒主君の駕を襲ひ大事既に去ると。藩邸震動す。老職某驚愕の余り玄関にて卒倒せり。

是に於て先生瓜期の後たるを論ずるに遑あらず、自ら決して善後の策を議し、幕府の密旨に遵ひ、喪を秘して途上負傷との旨を幕廷に具申す。後ち兇徒は水戸藩の浪士にして縛に就きしを聞き、相馬隼人を従へ内藤紀伊守の邸に到り、上書して其の引渡を請ふも允されず。将軍、若年寄酒井右京亮、側衆薬師寺筑前守をして直弼の疾を問はしめ、且つ内旨を伝へて曰く、「深く慮る所あるを以て臣下一同謹慎して軽挙妄動すべからず」と。然れども在邸の諸士、憤激痛恨復讐を謀らんとし縦横論議す。而して十日台命あり、世子愛麿を以て嗣となすの請を允すと。

兇報一たび彦根に達するや、昼夜兼行来り江戸に会するもの陸続絶えず。邸内狭隔にして容るる能はず、更に仮舎を作りて之を待つ。士気激越復讐の挙に出でんとす。先生、社稜の安危利害を説き、懇諭すと雖も聴かずして、陰に脱奔を図るものあるに至る。因りて一計を案じ出陣の準備をなし、前中後の三隊に部署し慎重、命を待たしむ。漸く静粛に帰す。此事忽ち伝播し、会津仙台高松諸藩の重臣、其の主命を奉じ来り告げて曰く、「彦藩若し兵を動かさば、独り一藩の存亡に関するのみならず、天下の大乱これより起らん、決して軽挙すべからず」と。先生答ふるに「君辱しめられ臣死するは武士の当然なり。然れども井家累代の社稜に比すれば自ら軽重あり。今や遺孤あり、旧に依り祭祀を全うするを得ば、闔藩(藩全体で)垢を含み辱を忍ばん。否らずんば一死君に報ずるあるのみ」と。諸藩の使臣、其の意を諒して去る。先生乃ち更に藩士を会して懇諭、力説す。衆猶ほ復讐を唱へて止まず。先生諄々として社稜の重きを論じ、後図を議し裁抑(抑制)反覆すること三昼夜、始めて鎮静するを得たり。後年勝海舟常に此事を語りて先生の苦衷を嵯嘆せり。

十一月藩主より非常の功労を賞せられ、翌十二月帰藩せり。文久二年九月彦根五万石上地を命ぜらる。長野義言、木俣清左衛門等、曽て威福を弄し、秕政百出す。先生藩主を諌め清左衛門等を黜け、曩に義言等に斥けられたる三浦内膳を復し、旧来の弊政を革め新政を布き、以て民心を安んぜしむ。然れども桜田の変、削封の難、一藩の責を宇津木六之丞、長野義言二人に帰して憤怨囂々たり、是に於て二人を獄に下し尋で之を斬る、闔藩快と称す。渋谷鉚太郎(谷鉄心)、北川徳之丞、外村省吾、川上吉太郎を破格抜擢せり。

十一月十八日先生姓名を変じて石上織部之介と称し、江戸に下り当路に訴ふる所あらんとし、東海道島田駅に到る。藩士大久保小膳、十万石削封及藩主差控の命下りしとの報を齋し来るに会し、直ちに彦根に引還す。十二月二十七日主命を以て京都に上り、縉紳諸家に就き請ふ所あらんとす。翌三年春、二条関白、松平慶永に謁し、藩主の罪を免されんことを乞ひ、更に転封の議あるを聞き、之を未然に防がんと欲し、斡旋奔走虚日なし。二月政事総裁松平慶永より先生に命あり、若し彦根藩一手にて攘夷の事を引受け、兵を横浜に出さば之を免ぜらるべしと。先生即ち独断を以て命を奉ずべしと答ふ。因りて即日藩主の錮を解かれ、転封の議もまた止む。

二月二十七日、横浜警備の命あり藩兵東下す。幕府更に江戸駐屯を命ず。三月先生勤功に由り禄千石を加増し、外に役米五百石を給せらる。慶応元年九月将軍家茂再び長州を征す。藩主直憲先鋒を命ぜられ、先生軍に広島に従ふ。幕長両軍相持して戦はず、先生京坂芸州の間を往来して諸般の動静を探る。同二年四月二十日芸州二十日市駅に進軍し、六月二十日玖波駅に進む。長藩奇兵を放ち、榊原式部大輔の兵先づ敗れ、彦藩の兵、防戦策なく広島に退く。先生陣中にて詩を賦す。(詩 略)

七月将軍疾篤し、先生藩主に代り大阪城に参候し、京阪の問に往来周旋す。広島より横川源蔵来り、軍気沮喪の状を述ぷ。乃ち一橋府に抵り原市之進に面して撤兵の得策を説く。而して幕府は将軍大患の為、長藩と停戦談判を開かんとし、勝安房を挙げて之を委任す。八月将軍家茂薨去、一橋慶喜嗣ぐ。慶喜、直に安房を遣し、長州に就きて兵を停めしむ。尋で諸藩の兵を解く。同三年十月将軍慶喜大政を奉還す。十二月松平春嶽より前将軍大阪にあり、譜代藩主は参候すべきの旨を達せらる。先生藩主に代り翌年正月三日大阪城に登り、板倉伊賀守勝静に謁す。同六日徳川慶喜は松平容保、松平定敬、板倉勝静等を従へ、開陽丸にて江戸に下り、独り寛永寺に入り恭順の意を表す。而して朝廷は徳川氏征討の命を下し、熾仁親王を東征大総督とし、橋本実梁を東海道先鋒総督兼鎮撫使とし、柳原前光を副使とし、諸藩の兵を率ゐて先づ桑名藩を討つ。十七日彦根藩先鋒を命ぜらる。会藩主疾あり先生代りて藩兵を統率し、二十日、二卿に四日市に謁す、桑藩嗣子定教、降を軍門に乞ひ罪を謝す。先鋒総督橋本実梁之を容れ、兵を交へずして桑名城を収め事平ぐ。二月十日朝廷諸藩貢士の制を定む、彦藩二人を貢ず。先生其の選に当るも之を辞し、且つ老を告げ家を婿宣猷に譲り、考槃を賦して芹水荘に退き、門を杜ぎ客を謝す。藩主旧労を賞して五百石を給ふ、実に異数なり。是に於て太湖に棹し范蠡の遺風を追ひ、孤松を撫して栗里の清節を慕ひ、優遊自適、聖世の逸民となる。(詩 略)

明治三年九州に遊び、四年京都に移り、華頂山下に卜居し、専ら詩を江湖に唱ふ。後東京に移り麹坊吟社を創む。其門に集るもの杉聴雨、巌谷一六、大島怡斎、丁野丹山、日下部鳴鶴、矢土錦山、横田竹泉、田辺松披、福井学圃等数十人、先生又或は山陰山陽に、或は東海北陸東山に放浪し、天下の奇を探り、盛名遠く清国に及ぶ。兪樾曽て先生の志節を称揚して日く、

吉甫は彦根の世臣と為る。是時、藩国は多故たり。吉甫能く弊政を除くに力め、広く賢才を挙げ、以て幼主を輔く。

頗る一時の望を負ふ。諸侯の士を納るるに及び。之を朝者に薦むる有るも、頭を掉りて顧りみず。店を華頂山下に卜し、

角巾、野服、環堵蕭然たり。亦た其の志節を想ひ見るべきかな。少時、曽て梁川星巌の門に游ぶ。星巌其の詩を称ふ。忠厚惻怛。愛君愛国。三百篇遺意を得る。詩を知る哉人を知る哉。

蒼海副島伯爵、曽て詩を先生に贈て日く、

我已に黄石公を知るを得る。蒙頭白髪また蓬蓬。平生、門生の列に履を容るる。応に良胆智雄の如き有るべし。

二十一二年、八十歳に躋(のぼ)る。五月十一日寿宴を江東八百松楼に開く。縉紳名士会する者七百人、三条内府左の楹聯(えいれん:門の両側に掛ける連句)を贈らる。曰く、

圯上(いじょう:張良に兵書をさずけた圯上老人の謂)当年の黄石叟。山中今日は白衣の仙。

先生自寿詩三篇あり(詩 略)

先生歯徳並に高く、世仰て泰斗となすもの三十年、明治天皇伊藤博文の八ツ山の第(別荘)に幸せらるるや、他の七十歳以上の文士と倶に詩を献じて絹帛を賜はる。

三十一年四月十二日疾を以て没す。寿八十八。訃、天聴に達し特に祭粢料を賜はる。世田谷豪徳寺に葬る。法諡を黄石院嶽雪海濤大居士と曰ふ。著す所の詩は初集より六集に至る迄、既に剞劂に付し、尚遺稿二巻あり。先生人と為り忠誠方廉、人に接するに温和にして襟度英爽たり。而して憂国の念老いて休まず、毎に余を招きて時事を談ず。且つ余を戒めて曰く、「人は出処進退を忽せにすべからず」と。自ら韓世忠(南宋の対金主戦論者)に擬するものの如し。詩あり、

「韓靳王の西湖(晩年隠遁の地)策察図に題す」

家国の存亡、固より是れ天(命)なり。英雄、眼大きく機先を見る。功名一擲す、驢鞍の上。結び得たり、湖山水月の縁。

夫人絳雲、名は雯錦、字は淑章、通称は三千、画を淡海槐堂(※江馬天江の兄)に学び、尤も蘭松を善くす。同藩藤田某の女なり。天保六年十一月先生に嫁す。貞淑にして婦人の亀鑑とするに足る。明治三十二年十月十一日没す。寿八十五。先生の塋側に葬る。法諡を絳雲院雯錦淑章大姉と曰ふ。夫妻伉儷六十有三年、寔に聖代の瑞とすべし。

岡本黄石先生は早歳より詩を能くし、後ち梁星巌に従ひ其蘊奥を究む。曽て大沼枕山、小野湖山と並べ称せらる、余弱冠の頃、両三度先生を平河町の嶽雪海濤楼に訪ひ、文墨の談に接せり。其の喬風、今猶ほ忘れざる也。頃者、須永輹斎君先生の伝を草し来りて余に示さる。蓋し先生の彦根藩に仕へて大夫の職に在りし際は、海内最多故、先生日夜心思を労し圧済する所少からず。古の所謂柱石の臣たり。然るに世、之を知らず、徒に其詩のみを称するは浅しと謂ふ可し。今君の文は委曲叙写、能く当時の情勢と先生の心事とを尽し、微顕闡幽、人をして感歎せしむ。君又先生著す所の黄石斎集を寄せ、其傑作を鈔出せんことを乞はる。先生の詩は総計二千数百首あり。意旨敦厚、字句雅錬、真に詩人の正を得、星巌の称揚空しからざるを知る。余頗る取捨に苦みしが、吟誦の余、特に会心と覚えしもの十数首を選び、本伝の後に附すと云ふ。春石処士誌す。(詩 略)

Back

Top