四季派の外縁を散歩する 第六回

保田與重郎をめぐって

保田與重郎ノート5 評伝『保田與重郎』2017谷崎昭男著 書評 (2018年01月03日)

保田與重郎ノート4 『絶対平和論』

このたび保田與重郎の本で、永らく探し求めてゐた一冊を入手しました。『絶対平和論』といふ本です。

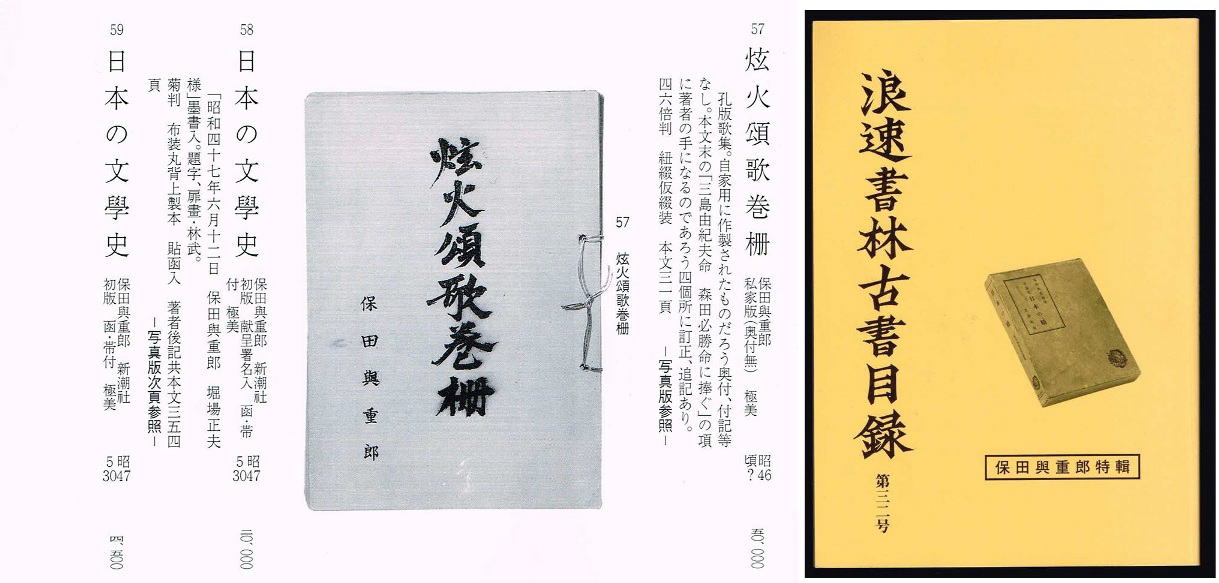

そのむかし大阪の『浪速書林古書目録32号』で「保田與重郎特輯」が組まれた際(平成13年11月)にも、入手困難で有名な『校註祝詞』や『炫火頌歌巻柵』など珍しい私家版本が現れ目を瞠りましたが、世間に訴へるべく刷られたこの市販本は載ってゐませんでした。

自分が現物を目にしたのも、その更に10年以上も前に神田の田村書店で一度きり。笑顔で「それ珍しいよ」とわざわざ店主が教へて下さったのに、同じ祖国社から同時に出された函入り上製本の『日本に祈る』の方だけ買って、並製本のこちらは「また今度」といって手を出さなかった。以来三十年です(笑)。

雑誌『祖國』での無署名の匿名連載が本になったものであり、表題も政治的なら内容も純粋な保田與重郎の著作としては認められぬまま、古書市場に残らなかった事情があったのかもしれません。

さて『浪速書林古書目録』は毎度特輯にまつはり専門家による一文が巻頭を飾ることで有名ですが、この特輯でも「保田與重郎の「戦争」」と題して、鷲田小彌太氏の読みごたへある一文が掲げられてゐます。さうして「絶対平和論」のことにもふれ、最後にかう総括されてゐます。

「国防であれ戦闘であれ、その実行ならびに精神はつねに実用を基盤とする。それは、絶対平和を体現するとされる米作りが実用を基盤とするのと、変わるところがない。喫茶や稲作をはじめ、実用(技術神経)を無視、ないし放棄した精神は、ついに、虚妄にいたる、という生活の仕方をしたのは、戦後の保田自身であった、と私は考える。保田の光栄の一つである。」

保田與重郎は実用を「無視、ないし放棄」した。そのアナクロニズムこそが彼の「光栄」だったと皮肉ってゐるのですが、たとへば“新幹線をなくせと云ってゐるのではない、あるならあってもいい、ただなくても一向構はない”、といふ処世を、私はアナクロニズムとも無責任な放言とも思はない。実用を決して「無視」はしないし、「放棄」したのは実用(利便性)そのものでなく、利便性に胡坐をかくことだと云ってゐるにすぎないからです。

鷲田氏の一文においても言及されてゐますが、保田與重郎は口を酸っぱくして「共産主義とアメリカニズムとを“一挙に”叩かなくてはならない」と日本の針路に対する警鐘を鳴らし続けてきました。そんな彼が敗戦を経てたどり着いた、近代生活を羨望せぬ、米作りを旨とした社会に道徳文明の理想を託した「絶対平和論」。

これを現代に活かして具現化するとならば、少人数ながら、つましくサステナブルな、平和で平等なエコロジー文化国家を守り続けること、につきるのではないでしょうか。

保田與重郎はもちろんその眼目として天皇制の意義を説いてゐるのですが、彼の農本主義がアナクロニズムならば、とまれ過去の遺産だけでなく、生きて居る日本人そのものが (卑下するなら人倫の見せ物として、自慢するなら人倫の手本として) 観光資源になってみせる位の、“世界に対して肚を括りなさい”といふ意味のことを、彼は戦争に負けてまづ最初に提言してゐるわけであります。

日を追ってキナ臭い袋小路に迷い込みつつあるやうな今日の日本。まじめに2025年問題も心配です。

今年(左翼フェミニストである筈の)上野千鶴子氏が「みんな平等に、緩やかに貧しくなっていけばいい」と公言して物議をかもしました。が、さういふコンセプトが国民にひろく認知されるやう、左右の思想を越えた「非コマーシャル」な文化運動が興らなくては(起こさなくては)ならないと、私もさう思ってゐたところです。「絶対平和論」の覚悟の立ち位置とはさういふものです。

日本が国柄(アイデンティティ)を保ちながらグローバル世界の中で生き残るにはこれしかありません。

里山の田圃が消え、国民統合など眼中にない移民がなし崩しに許可され、原発事故が連発してからではもう遅い。日本はアメリカのやうな移民格差社会になり果ててはもらひたくありません。

現在の左・右のリベラル勢力はグローバリズムとコマーシャリズムを是とし、彼らに支へられてきたマスコミと経済界は、企業や富裕層の富が非正規雇用者へ再分配されること、過疎化してゆく地方を都会から護り助けようとすることを、実のところ望んでゐません。さうして肝心の日本政府もいったい何処に顔を向け、国益の何を守ってゐるのか全く判らないといふのが現状です。

弱肉強食を本分とするグローバリズム(安易な移民受け入れ)とコマーシャリズム(浪費社会)と、その両方を“一挙に”叩き、リベラル勢力と政府に今一度反省をうながしてもらふこと。

保田與重郎の絶対平和論を担保したのは「天皇制」でしたが、老鋪看板の権威を担保するのは政府ではなく、国民の総意であることを「日本国憲法」はうたってゐます。

棟方志功の装釘で飾られた述志の一冊をながめながら、よせばいいのに皆さんに不評な床屋談義をまた一席ぶってしまひました。(2017年07月04日)

保田與重郎ノート3 (機関誌『イミタチオ』57号) 紹介

金沢の米村元紀様より2年半ぶりの発表となる「保田與重郎ノート3「當麻曼荼羅芸術とその不安の問題」をめぐって」を収めた『イミタチオ』57号(2016.5金沢近代文芸研究会)の御寄贈に与りました。

このたびも保田與重郎の初期評論が対象に据ゑられてゐるのですが、前回論考において呈された「渡辺和靖氏の保田與重郎批判」に対する再批判が、より徹底的に展開され、保田與重郎をその文学的出発時にさかのぼり、文人としての姿勢に宿す本質において批判と総括を試みた渡辺氏の考察が完全に覆され、のみならず、逆に当の批判者本人の批評家としてのスタンスが問はれる恰好ともなった模様です。

保田與重郎研究書の真打ちの如き、時期と・分量と・装釘でもって2004年に現れた渡辺氏の研究書『保田與重郎研究』(ぺりかん社刊)でしたが、保田本人と直接親交のあった信奉者と、彼らを敵視した左翼マスコミ系イデオローグ達とが、共に評論の舞台から退場した今日、残されたテキストから問題点の整理をし直した、といふ執筆の姿勢が新鮮にも映ったのは事実です。保田與重郎の独特に韜晦する文意を、周辺文献への博捜によって、外壕を埋めるやうに実証的に質し、解きほぐし得たかにみえた考察でしたが、このたびは同じく実証的スタンスを重んじた米村氏による更なる精査によって、渡辺氏の読解の「拙速さ」が指摘され、否、それは果たして「拙速」であったのか、そもそも渡辺氏の執筆動機には、保田與重郎が今日読まれる意義に対して引導を渡さんがための「歪曲」の意図があったのではと、あからさまに筆には上さないまでも疑念さへ呈されてゐるやうに、私には感じられました。

さきの論文では、保田與重郎の文学者としての倫理を問うた「剽窃疑惑」に対し「待った」がかけられましたが、今回はデビュー当時の評論手法に対して渡辺氏が行った批判への反証が徹底的に述べられてゐます。保田與重郎の当時の文章から「視覚的明証性(みればわかる)」を重んずる高踏的な芸術家態度を指摘する一方で、「古典には主観の介入する余地はない」といふ矛盾したもう一つの態度を導き出し、自家撞著を指弾した渡辺氏ですが、「保田のやり方は、口では考証の排除を言いながら実は暗黙裡に時代考証を前提としている。63p」とも語り、批判の手をゆるめません。これに対し米村氏は

そもそも芸術作品に「知識や思想」を読み取ることを避けるのは「実証的な検討」を否定していることになるのであろうか。(63p) 保田は「芸術史家の途方もない科学的批評」の「観念形態」そのものが歴史的産物であることを暴露しているだけなのである。(64p)

保田は古典作品に対して「主観の介入する余地はない」などと言ってはいない。それどころか古典作品の享受とは「芸術のレアール」、つまり「切々と心うつ何ものか」を感受することだと主張していた。(65p)「歴史的実証性」に背を向けて古典論を展開しているのではない(67p)[し、]「芸術のレアール」の享受のために科学的実証を否定するわけで[も]ない。「知識や思想」を当て嵌めて批評とする態度を批判しているだけ(68p)[であり、また、]保田は「芸術のレアール」の感受だけを批評だと言っているわけで[も]ないのである。(69p)

と、それぞれの箇所で保田與重郎自身の文章を引きながら至極まっとうな論駁によって切って捨て、再考が促されてゐます。そして続いて、

では、近代芸術の概念に基づく芸術史を否定するのであれば、保田はどのような歴史を想定するのであろうか。(中略)それに代替するものとして精神史なるものを措定する。(67p)

と、その後昭和10年代に突入して後の展望の方向が示されてゐます。けだし渡辺氏の「拙速」が本当に「歪曲」ならば、目論見はこの時代を批判したいが余りに、しかしイデオロギーによる悪罵の無効をさとり、土台を崩しにいって失敗したといふことでありましょうから、今度は米村氏の手になる引き続いての論考も待たれるところです。

前半には哲学者三木清を向ふに回した当時の評論も考察対象に挙げられ、学術用語に詳しくない門外漢の私には就いてゆき辛い個所もあったのですが、論理的なミスリードを突いて白黒決着をつける部分については分かりやすく、最後は心の通った眼目によって論文が締めくくられてゐることにたいへん好感を感じました。

とまれ雑誌一冊の大半を占める内容には瞠目です。日本浪曼派を論ずる研究書を読まなくなって久しく、斯様な論文に首をつっこんで紹介するなど烏滸がましい限りですが、渡辺氏の労作『保田與重郎研究』も今後は米村論文を念頭に置いて読まれなくてはならぬものになってしまったことだけは云っておきたく、ここに紹介させていただきました。

同号には、四季派詩人としては珍しく田中冬二を主題に据ゑた、抒情の感傷性・モダニズム・全体主義を、異次元世界構築に向けて発動する想像力の問題として捉へた、西田谷洋氏の力作論考も併載されてゐます。

ここにても御礼を申し上げます。ありがたうございました。(2016年6月8日)

評論 「保田與重郎ノート3「當麻曼荼羅芸術とその不安の問題」をめぐって」米村元紀 24-75p

『イミタチオ』57号 (2016.5金沢近代文芸研究会)

第一章 「生の意識」と新しいロマンの探求

1.『戴冠詩人の御一人者』と「當麻曼荼羅」

2.「剽窃」としての「當麻曼荼羅」

3.論争の説としての「當麻曼荼羅」

4. 「生の意識」と三木清との確執

5.既成文学批判と新しいロマンの探求

6.三木清の二元論への苛立ち

7.「パトス」論と三木清の影響

8.不安の時代と芸術論

9.保田與重郎と小林秀雄

第二章 「當麻曼荼羅」と不安の芸術

1. 不安の芸術と芸術のレアール

2.「不安の時代に於ける芸術」、「芸術の示す不安」、そして「芸術のあらわす不安」

3.「芸術のレアール」とは何か

4.「知識や思想」を排除する批評

5.「科学的美学の公式」と「知識や思想」

6.印象批評と「科学的」批評

保田與重郎ノート2 (機関誌『イミタチオ』55号) 紹介

金沢星稜高等学校の米村元紀様より、所属する文芸研究会の機関誌『イミタチオ』55号(2013.12金沢近代文芸研究会)をお送り頂きました。 同氏執筆に係る論考「保田與重郎ノート2」(11-50p)を収めます。

対象を保田與重郎の青年期に絞り、これまでの、大和の名家出身たるカリスマ的な存在に言及する解釈の数々を紹介しながら、最後にそれらを一蹴した渡辺和靖氏による実証的な新解釈、 いな、糺弾書といふべき『保田與重郎研究』(2004ぺりかん社)のなかで開陳されてゐる、保田與重郎の文業に対する根底からの批判に就いて、その実証部分を検証しながら、 それで総括し去れるものだらうか、との疑問も提示されてゐる論文です。

渡辺和靖氏による保田與重郎批判とは、反動への傾斜を詰る左翼的論調がもはやイデオロギー的に無効になりつつある今日の現状を見越し、この日本浪曼派の象徴的存在に対しては、 反動のレッテルを貼るより、むしろ戦時中の青年達を熱狂させた彼の文業のライトモチーフそのものが、文学出発時の模倣からつひに脱することがなかった、 つまり先行論文からの剽窃を綴れ合はせた作文にすぎなかったのだと、一々例証を挙げて断罪したことにあります。彼の文体にみられる華麗な韜晦も、さすれば倫理的な韜晦として貶められ、 文人としての姿勢そのものを憐れんだ渡辺氏はその上で、日本浪曼派もプロレタリア文学やモダニズム文学と同じく1930年代の時代相における虚妄を抱へた、思想史的には遺物として総括が可能な文学運動として、 止めを刺されたのであります。

私などは、「論文らしい形式を嫌ひ」「先行思想家の影響に口をつぐんで」大胆な立論を言挙げしてゆく壮年期の独特の文体には、ドイツロマン派の末裔である貴族的な文明批評家シュペングラーにも似た鬱勃たる保守系反骨漢の魅力を感じ、 参考文献を数へたてることなくして完成することはない大学教授の飯の種と同列に論ずることとは別次元の話ではないだらうか、などと思ってしまふところがあるのですが、 実証を盾にしつつ実は成心を蔵した渡辺氏の批判に対して、米村氏も何かしら割り切れないものを感じてをられるやうで、批判対象となった初期論文と周辺文献とをもっと精緻に読み込んでゆくことで、 さらなる高みからこの最後の文人の出自を救ひ出すことはできないか、斯様に考へてをられる節も窺はれます。米村氏の帰納的態度には渡辺氏同様、 いな先行者以上の探索結果が求められるのは言ふまでもないことながら、同時に渡辺氏の文章にはない誠実さを感じました。

後年の文章に比して韜晦度は少ないとはいへ、マルクスなり和辻哲郎なり影響を受けたと思しき文献を見据ゑながら、客気溢れる天才青年の文章を読み解いてゆくのは並大抵の作業ではありません。

ところどころに要約が用意されてゐるので、私のやうな読者でも形の上では読み通してはみたのですが、新たな視点に斬り込むために提示された「社会的意識形態」などの概念は、

社会科学に疎い身には正直のところなかなか消化できるところではありませんでした。

しかし誠実さを感じたと申し上げるのは、生涯を通じて保田與重郎がもっとも重んじた文学する際の基本的な信条(と私が把握してゐる)、ヒューマニズムを動機において良しとする態度と、

今の考へ方を以て昔のひとびとものごとを律してはいけないといふ態度と、この二点について米村氏が同感をもって論証をすすめてをられる気がするからであり、その上で、

恣意的な暴露資料としても利用され得る新出文献の採用態度に、読者も自然と頷かれるだらうと感じたからであります。

けだし戦後文壇による抹殺期・黙殺期を経て、最初に再評価が行はれた際の保田與重郎に対するアプローチといふのは、「若き日の左翼体験の挫折」を謂はば公理に据ゑ、

捉へ難い執筆モチベーションを政治的側面から演繹的に総括しようとするものでした。米村氏は「日本浪曼派(保田與重郎)と人民文庫(プロレタリア文学)とは転向のふたつのあらはれである」と述懐した高見順を始めとするかうした二者の同根論に対しては慎重に疑問を呈してをられます。

管見では、ヒューマニズムを動機においてみる態度に於いて同根であっても、今の考へ方を以て昔のひとびとものごとを律してはいけないといふ態度に於いて両者(保田與重郎とプロレタリア文学者)は決定的に異なる。

その起因するところが世代的なものなのか、郷土的なものなのか、おそらく両者相俟ってといふことなのかもしれませんが、米村氏の論考も今後さらに続けられるものと思はれ、機会と読解力があれば行方をお見守りしたく存じます。

とまれ今回の御論文に資料として採用された、先師田中克己の遺した青春日記ノート『夜光雲』欄外への書付や、「コギト」を全的に支へた盟友肥下恒夫氏に宛てた書簡集など、

保田與重郎青年が楽屋内だけでみせた無防備の表情が学術論文に反映されたのは初めてのことではないでせうか。

ここにても厚く御礼を申し上げます。ありがたうございました。(2013年12月28日)

保田與重郎ノート1 自然についての雑感

現在インターネット上に「四季」や「コギト」といった昭和初期の詩誌で活躍した詩人達をテーマに採ったホームページを開設してゐる。

そのなかでは特に「コギト」について当時の文学状況に斬り込んだ先鋭的な考へ方を看、「四季」や抒情系のモダニズムには、理屈ぬきで実作をもってその魅力を語らせよう、

といったスタンスで紹介してゐるが、「コギト」については、盟主である保田與重郎の役割を大きく感じてゐながら、それを正面からホームページで語ることが今までなかった。

文学史美術史に疎い私の任に余る題目であるし、またすでにそれは「日本浪曼派」の問題として、多くの戦後評論家に論じられてきてをり、思想的な決着も、

つけられたといふより、なにかもう無しくづしに只今の日本の有様が引導を渡してゐるやうにも思ってゐる。

もともと「文学する姿勢」といふものが私の場合、現代に発露する直接的な青春の形ではあり得なかった。大好きな音楽然り、マンガ然り、そして最後に出会った文学においても、

個々人の節操として「文人の心得」が機能してゐた戦前文学圏の再体験に拘泥した。喪失した青春についての思ひを述べることがすなはち青春であるといふやうな、

なかばやけくその心持において、保田與重郎の著作は、詩の世界に現代詩的な切り口で入っていかなかった私に、とりわけシンパシィを感じさせる過激な呪詛の書であったといっていい。

しかし一体、その著作をどこまで理解しながら読んでゐたかといったらあやしいものであった。文章に漂ふ基本情調といふべきものにとりすがり、

のらりくらり韜晦する論旨を追ってともかくも齧りついてゐると、所々でハッとする文句に出くはすといった程度である。だれもが同じなのか、同じ処で感ずるものかわからないが、

それをもって保田與重郎を「読んだ」と辛うじて称するやうな、まことに心許ない読者なのである。もとよりその文章は(文体といった方がよいかもしれないが)、

筋を追って人をある帰着点へ誘ふ態のものでない。巻頭の挿話から畳み掛けて読者に「気分」を全開するものである。保田與重郎の文章をしばしば思想としてより、

「詩想」としてあるひは「姿勢」として味解してゐる(つもりの)自分は、そこに日本の思想ではなく、むしろ彼の思ひ描くところの日本の自然をみてゐた、感じてゐたと云った方がいい。

日本の自然とは、抑も保田與重郎にあっては手付かずの原始林を意味するものでは無く、永きにわたり民衆によって管理されてきた山林、里山、

総じて田園を意味するものであったことは屡々言及されてきたところである。私は氏の文章に接するたびに、形而上的な「自然」そのものの人間に対する意味を、

棟方志功に代表される意匠に飾られた著書原本を眺めたときに起きる感興をもって漠然と思ひ描いてゐることがあった。

言葉として「自然」といへば普通に外界の自然界のことを指すけれども、人が「自然」を感ずるところの実態は、事実としての自然現象であるよりも、 心の中にかたちづくられたイメージとしての感興であるだらう。それは勿論人間に対してしか通用しない、仮託された自然の姿であって、もっと云ふなら私たちは常に自然に親しむとき、 育ってきた文化の色眼鏡をもって、それを通して眺められた風景といふ名の雰囲気、気分に憩ってゐるのだと云ふことができるかもしれない。 すくなくともさういふ伝統が日本にはあって、古来、月や星や花を私らの先人は語ってきたのであった。つまるところ人にとっての「自然」は外界には存在しないし、 伝統と習俗とに制約された、代々受け継がれてきた民族の内的感情のなかにこそ存するもののやうに思はれる。「何をバカなこと云ってらぁ」と、自然を即物的に感じてゐる(つもりの)人達、 彼らが「自然」にやすらふのは、では一体何においてであるのか。メディアから配信される科学的自然観の共通認識など、自然とはそもそも何かといふ実存的な問ひを回避したところに浮遊する偏見かもしれないのである。 純粋芸術である音楽に、私達が自然を感ずるといふ一事を考へてもいい。各国それぞれのジャンルの音楽が表象するところの自然の実態とは何であるのか。 エスキモーとアマゾンの自然を体験もせず同価値にとらへられる視野の広さに、(いぢわるく云ふなら)私は自ら立つ地盤を欠落させて思ひ致すところのない、 浮薄な現代詩に蔓延する「愛と絶望に満ちた地球」の思想を感ずる。

保田與重郎が、「コギト」の盟友松下武雄を追悼する文章の中で、流行の実存哲学について、「我々は哲学の美文的情緒に詩の外延を味はってゐたのである」と、

当時の旧制高等学校における哲学摂取のありかたを回想する件りがある。それはあざやかに形而上学の魅力を説いてみせた当時最新の哲学書の雰囲気を指して云ってゐるのかもしれない。

「存在とは何か」といふ問ひをめぐり、「存在」と「存在者」との違ひとともに、「存在」とは、すでになにごとかの了解のもとに語られるものである、

といふ序章における言説によって、ハイデガーの「存在と時間」はすでに著名であったらう。科学的知識と実験成果の累積の上に驀進を始めた20世紀の歴史にあって、

とうに中世の闇のむかうにやりすごしたはずの形而上学なんぞを再興しようとする試みなど、開明的な進歩的知識人にとってはどうでもよいことであったらうが、

疎外されつつある人間のすがたを実存のうちに自問しはじめた人々にとってはさぞかし魅力的に映ったに違ひない。

私自身がそれを読んだ学生時代(1980年頃)、詩にはまだ興味を持たなかったけれども、さういふ人と不可分のところに、存在そのものの掛値無しの意味があって、

つまり世界といふものが、身の周りから全的に把握されなければならないといふ論旨には大層感銘を受けたし、「存在と時間」では結局その“さはり”しか理解できなかったけれども、

その充分詩的な世界観、(つまり自然観)に直結する発想は、その後の私を「詩の開眼」へと導いてゆく直接の引き金になったのであった。

私はここで保田與重郎の文学的な思想を語らうとするものではない。その任にないことはすでに述べた。ただ抒情詩における自然が、形而上学的な「世界」としての外界の自然と直結してゐる「詩人の生理」について、

保田與重郎の著作の読書経験を通し、なつかしい感想として述べたかったのである。

ふたたび話を変へよう。保田與重郎は著作とはべつに、戦後には気心の知れた人々と肩の荷をおろした対談の類も多く遺してをり、全集の別巻にまとめられてゐるが、 その物腰の端々に表れる飾らない人間性が、著作における筆勢とのギャップと相俟って、彼の文学者としてのカリスマ的な魅力を一層裏打ちするものとなってゐる。 氏の雑談の中でとりわけ心に残ってゐるのは、「世の中には、昔はなんかしらん偉いひとがおったんです」と述懐するくだりであるる。イデオロギーに先行してまず人物を節操において看ようとする立場が、 この「なんかしらん」と飄々と韜晦し、諷するところの心情に表れてゐる。中野重治にも「豪傑」といふ詩があるが、さういふ、後世に手の届かない星となって輝くばかりの「もの=存在者」になってしまった当人の、 「存在」「志」によせる感慨でもあらうか。

一体、この「志」において日本といふ国は、それを活かしきれない独特の風土といふものが、西欧とは別の姿で古来根強く陰湿に存するのだらう。 保田與重郎もまたそれを自覚しなかった筈はない。志を言挙げることは、自らを晒し者とする恥かしい仕儀に違ひないが、他方で羞恥を行動規範に置くことは、 同時に「恥づかしくてもする」といふ破格の倫理を、当為の志として同時にもつべきだ、といふことでもある。それは時に風穴を世の中に開ける爽快な勇気に違ひないが、 そんな覚悟が世々潰されて行った消息こそ、日本が伝へるべき唯一の文学の系譜だったのだと、彼は中野重治とは反対の形で、つまり「敗北の意義」を、 一見すると力の論理を肯定するやうな素振りをもって言挙げてみたのではないだらうか。日本浪曼「派」は決して「党」ではなく、彼は「派」の内側から、 わかる者には強烈に共振するやうな身振りで「個」に対してそれを語った。わからぬ者からはこれを「正統を笠に着た権威主義」と非難する声が当然おこったが、 体制が意図するよりもさらに強い過激なやり方で自分達の純粋な意志をぶつけてやることで、却って生半可に通用してゐる俗人文学者たちの「党・派」に潜んだ「嘘」を暴きたててやるのだといふ、 彼が選択した文学上の手法である「イロニー」は、若者にのみ許された客気の鎗なのであった。イロニーに守られた無垢の志は、イデオロギーの形をとり得ぬ日本文化の「口をつぐんだ美しさ」を代弁して、 後世の一読者の私は、詩を書かなかったこの詩人の論鋒に強烈に匂ひ立つ饒舌な「詩想」と「自然観」に酔ったのであった。過剰な饒舌や時に舛錯する文体は従来批判されてきた花鳥風月を、 形骸から解放しようとする際のもどかしいイロニーの喘ぎではなかったか。批判精神が過剰な自意識となるのは、現代もやはりさうなのであって、 同じ強さの自意識をもって逆ねじを食らはせてやること、、自意識の過剰を自意識によって打ち消すことを通し、日本に自然を、「世界」として再び人と共にある混沌のもとに返さうとした努力が、 戦後半世紀に垂んとする1980年の当時、氏の著作に出会った若かった私には不思議に新しかった。新しいといふことの真の意味が、形式ではなく日日の再発見のなかにこそあることに思ひ至った。 保田與重郎は戦争をはさんで左右の「参加の文学者」たちから理解されることがなかったが、今となってみれば結局、彼が思ひ描いた雄々しき敗北の系譜のうちに、自らが綴られることを、 自身の責任において選んだやうな道行きにも思はれる。詩人の系譜云々については、勇み足となるのでこれ以上贅言することを慎みたい。

伝統とはそれに虐げられるものでも、破壊するためにあるのでもない。それが倫理となって活きて、詩人の生理としてうちに流れるときに、 自然の人間に対する本当の意味がたちあらはれてくるやうな、さういふ一民族のアイデンティティなのだと思ふ。さうしてこれをあくまでも日本の詩人の立場から、いろいろな形で言挙げてきたことが、 保田與重郎の文人としての本質的な仕事であったと私は思ってゐる。身をもって伝統を生き、その追体験から得られた不条理の意味を、問ふ前にこの不毛な現代に味はえ、 と言ひ放った批評家を私は後にも先にも知らない。折衷のまがひものの中に生かされてゐる現代の私たちには強烈なメッセージである。「もうすこし善くならうとする努力」といふもののなかに、 すでに到達しうる限界をあらかじめ定められてしまってゐるやうな、気持の晴れない、擬ひものの閉塞感がたちこめる時代に、私たちは物分り良く生かされてゐるのである。 かつての「反体制」にとって替はられた、今日の若者のキーワードとしての「サブカルチャー」。情報洪水に自らが呑まれつつ、某かのあがきをせよと「恥づかしき」企投を使嗾するさきに、 さて彼の著作は何を語るだらうか。自然を取り戻さうと環境団体が叫んでゐる。その努力の果てに取り戻されるかもしれない自然から最も遠いところにこそ、 生活の次元で伝統と断絶してしまった私たちが、どうあがいても取り戻すことの出来ない喪はれた「日本の自然」がある。伝統は戦後、 テキストとして「存在者」として徹底的に考証されることをもって新しい面目を取り戻したけれども、手厚く守らうとするさきから跡形もなく崩れてしまふ「存在」の残骸といった面持がすでに濃い。 野に朽ち果てた祠などと同じ意味合ひで、保田與重郎の著作は、すでに文学的野心とは無縁な私にとって、「封印された自然」そのものであり、 ある意味フェティッシュな存在者として愛撫すべき詩集と同列にならんでゐる。この正真正銘最後の日本の文人を「なんかしらんものすごいえらい人」として、その、 星と区別がつかない「おのずからしかり」の輝きを仰ぐばかりなのである。

(本稿を起こすにあたって、自身のうちに形づくられた詩人のイメージだけを忠実に追ってみようと試みたのですが、なるべく借り物でない言葉で語らうとしたら、 勢ひ読込みの浅さを露呈するものとなってしまひました。)

2002年5月記 「奇魂」第五號所載。 2007年12月11日 改稿。