(2007.06.11up / update) 戻る Back

「ランプの灯りに集う」Vol.3

丸山薫研究会会誌(豊橋市文化市民部文化課)2007.03.30刊行

このたび丸山薫研究会(豊橋市文化市民部文化課)会誌「ランプの灯りに集う」Vol.3が発行され、なかに、 拙掲示板でも告知した愛知大学で行はれた昨年の会合「丸山薫の魅力」における八木憲爾氏の講演録が収められてゐます。当日の講演では、 今後丸山薫を語る際には避けて通れないやうな創見がいろいろ紹介されたやうです。劈頭に、

「それは兎も角、従来「丸山薫を語る」となると、まずその出自、それに絡んだ解説や鑑賞がなされてきました。が、それらの多くは、私にはピンとこなかった。」

と世の丸山論を牽制されてゐますが、続くお話では、

「萩原朔太郎、丸山薫、稲垣足穂、江戸川乱歩、この四人は藝術の上で、同じ血筋」

「果たして、丸山薫は、その影響を――モダニズムの洗礼を、強く受けただろうか。私には思い至らないのです。そのように見えるものは、薫が天性持っていたものではなかったか。

これは大切なことで、いままでいわれてないことですが、薫には、生来、シュールレアリストの気質が多分にあった、といってもいいかと思います。」

と、出版のお世話にはじまり、詩人と家族の身近にあって一番に気を許された人ならではの 自負に裏打ちされた卓見が並びます。ことにも詩篇「汽車にのって」の解釈は見事としか言ひやうがなく、

「汽車に乗って、あいるらんどのような処へ行けますか。船に乗って、ではないのです。悲しい少年の、愉しさをあこがれる、あどけない空想だからです。それゆえに、 ついで「窓に映った時分の顔を道づれにして」とくるのです。」

といふところは読みつつ胸が熱くなりました。

丸山薫を論ずる際には必ず知った風に引き合ひに出される「物象」といふ言葉についても、詩人の中で咀嚼された物の本質の謂であって、 (だから哲学用語の「物象化」とは関係が無い)、それが言葉によって復元されるのが詩であり、その際の表現法を単なる擬人法と呼ぶのは適切でないと説明、 「物象」といふ言葉で佐藤正彰が訳出したヴァレリーの一節も引いて、物象、物象って詩人の造語かなー、などと知った風にしか理解してゐなかった私にも二重丸で納得を与へてくれたのでした。

さてさうして読み終へてみると、今回の講演において注目すべきは全集未収録作品「題を失った話」「前代未聞の豪雨」をもとに語られた、 初期の散文詩的な作品群の時代、イナガキタルホに比肩する自称荒唐無稽派の「オトギバナシ」時代のことでせうか。全集解説や前著でも語られてゐなかった部分ですが、 これが詩人の枠にさへおさまりきらない丸山文学のカオスの原点にして、実に丸山薫の魅力の真骨頂だったかもしれぬといふ、創見です。 つまり認められるには時代が早すぎたシュールレアリズム的な禀質と、一方理解されるため(といふより夭折しないため?)身に着けたレアリズム的な努力との葛藤・格闘によって、 世の常識にあはせる努力をした結果たどり着いたのが形式としての「詩」であり、どうにももてあまし気味な生地として残ったのが虚無と、胖かな体躯であったのだ、 といふ帰結にもなりさうです。なるほどそれなら変身ではなく自己確認、否むしろ不要とみなされた才能に対する意識的な切り捨てだったのかもしれず、 だからこそ詩人は昇華できない自己の本質を虚無として内に抱へ込み続けたのであり、もう一方の禀質であるヒューマニズムを中心になされるあらゆる従来の丸山薫論に対しても、 八木氏は食ひ付き足りぬ不満を感じ続けたのでありませう。そのヒューマニズムですが、すでに戦前、朝鮮民俗の悲劇を歌ひ込むところまで上り詰め、それが後年になって、 四季派を消極的戦犯詩人とみなさうとする戦後現代詩批評家達の、「彼だけは批判の俎上から救ってやらう」的な成心を起させたりした訳ですが、 詩人の本分を社会的意義に絞って語らうとする丸山薫論の論旨にも、私は一種の誉め殺しに似た、やはりピントはずれの慊りなさを感じざるを得ません。 そんなところから得られるやうな賞賛はいづれ「四季派にしてはまあ、よく抵抗した、限界はあったがね。」といふ、時代の免罪符に過ぎないと思ふからであります。

生き方といふことでいふなら、丸山薫は良い意味で読者を裏切り続けながら己の詩風を変化させていった、土俗と因習には無縁の詩人だと思ひます。 初期の『帆・ランプ・鷗』『鶴の葬式』に収められた、暮色の濃い、停泊した帆船をめぐって作られた一連の作品をもって詩人のイメージとすることに異論はないのですが (冬至書房の復刻版ではそれらがうまく一冊にまとめられてゐます)、以後発表された詩篇についてはいつも詩人の生活とその時代との関りにおいて語られる向きがあり、 さきにも述べましたが、詩人の代表作を後年の人間的に成長した頃の作品に見出さうとする評者もあるやうです。戦後に至っては一層、詩の社会的意義に注目し、 それが若い詩人達に対するコメントにも表れ、または億劫な田舎の詩人会の会長に担がれればこれを受け、といふやうに、詩人として新しいタームに入ったことを感じさせるのですが、 ですが戦後山形から平凡な地方都市豊橋に転居するといふ読者に対する最後の「裏切り」ののち、外国語を能くしなかった詩人が結局日本や中国の古典に沈潜する従来の隠居・隠棲を拒絶した時点で、 それならもう一度上京できなかったかと私などは思ったりしたものです(これはいつか八木会長にも直接お話したことがあったかと思ひます)。 けだし八木会長の尽力により復刊された第四次「四季」は、企画として座談会を活発にやり、未知の後輩に道を拓いて新星の現れることを同人の皆が熱望してゐましたから、 もし丸山薫が東京にあって復刊されて居たとしたら、三好達治も亡き後のこととして、よほど面目を新たにしたに違ひありません。

【付記】

八木氏は詩人の絶唱「砲塁」においても寸見を述べられ、

「ひと風ごとに砂に埋れていくこと深くなって、見えなくなる海、候鳥。どうして絶望なのか、ここを強調した評をあまりみません。」

と仰言ってゐますので、ぢゃあ強調したいと思ひます(笑)。

「砲塁」 丸山薫

破片は一つに寄り添はうとしてゐた

亀裂はいま頬笑まうとしてゐた

砲身は起き上つて

ふたたび砲架に坐らうとしてゐた

みんな儚い原形を夢みてゐた

ひと風ごとに砂に埋れていつた

見えない海――候鳥の閃き

この詩で唯一ひっかかるのはラストの一行「見えない海――候鳥の閃き」といふところ。空の高みを仰いでなされる遠距離思慕です。 普通ならば海を眺めて水平線のかなたに思ひをはせるものですが、これは直接思ひをはせるでなく、見えない海を、もう元には戻れない身体で思慕してゐます。 それが徒労感と喪失感に潰された絶望でなければ何でありませう。そしていま海空から吹く風にからだを任せてゐる鳥の翼に閃く反射光に、 「思慕」と「絶望」は涙の輝き(ひと風ごとに光る砂粒?)を思はせて象徴されます。一見座りの悪い「候鳥」なんて熟してゐない語句も、後に続く「閃き」といふ体言止で余韻を強調する際に、 訝しさとともに読者の記憶に引っ掛けようとした詩人なりの計算ですが、四季に拠った詩人たちがよくする遊び心で選んだ「候鳥」といふ語句は、 それでなければ絶対駄目といふものではないやうに思ひます。

しかしこの「砲塁」のやうな詩を読むと、ああ、詩はやはり詩人が意匠をこらした詩集のなかで、ゆったりとスペースを割いて印刷されないとだめだな。と思ひますね。 立原道造の「晩秋」などとともに四季派の慟哭のなかでも究極の絶唱で、私の一番好きな詩ですが、ウェブ上にこれが初出されたとしても、何の反応も興らないのぢゃないか。 少なくともラストの「候鳥」なんて読み飛ばされてしまふことでせう。

(この詩、豊橋市文化市民部文化課が2004年に出した「丸山薫賞十周年記念誌」の付録CDで、帆とランプと鷗が歌った詩とともに詩人自身の朗読を聞くことが出来ます。 短いですが詩人の肉声を伝へる貴重な音声文献です。)

『一日集』 左:1969/冬至書房(復刻再版) 右:1936/版畫荘(初版)

(1999.10.up)

私信 (書評に代へて)

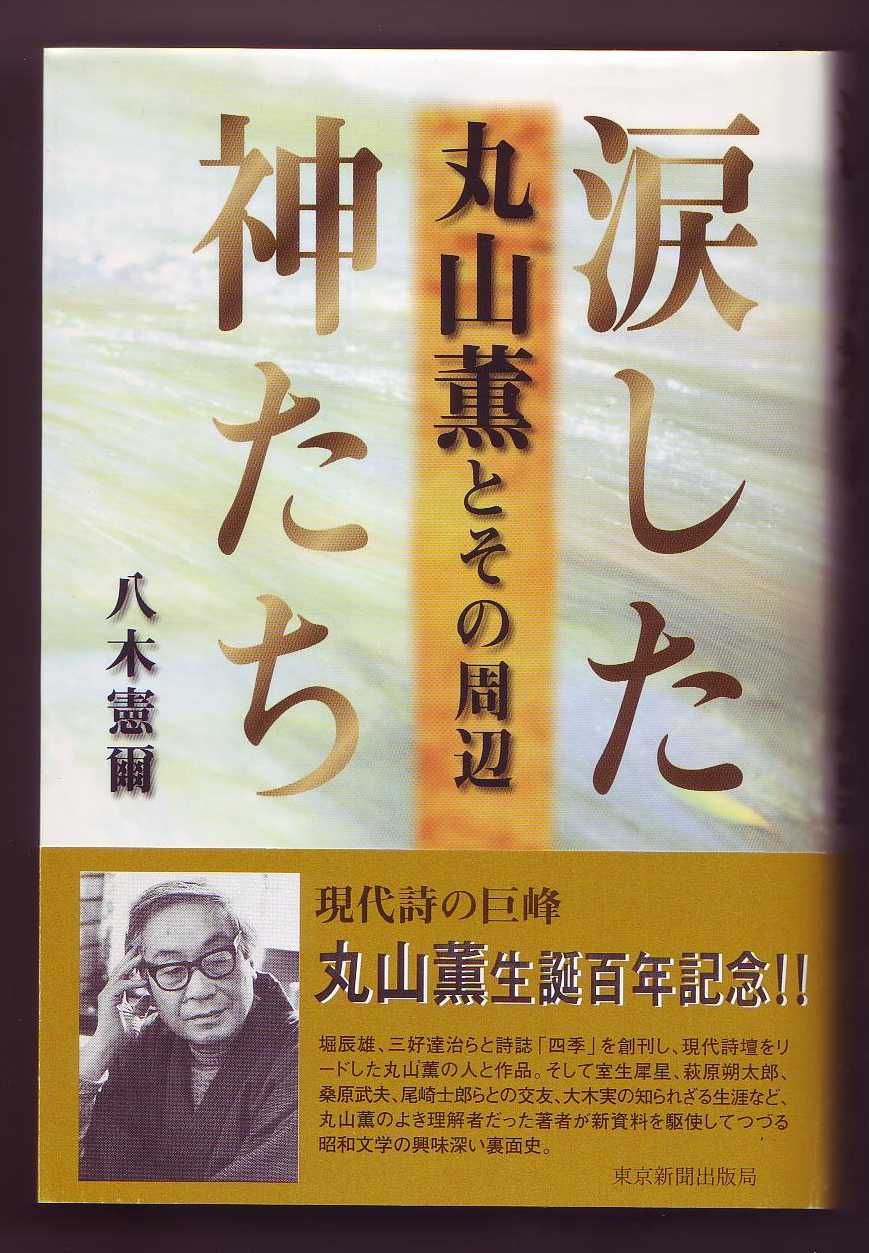

「涙した神たち」

1999.10.07 東京新聞出版局 ¥2500

拝啓

向寒の候、八木社長はじめ潮流社の皆様にはますます御健勝のことと存じ申し上げます。

先日は拙宅に身に覚えのない小包が届きまして、訝しみながら包みを解きましたところ、八木社長より先だってお話を伺ってをりました件の新著にて、驚き、喜び、

寔にありがたく忝い思ひで一杯になりました。此度の御恵贈に対しまして最初に厚く御礼を申し上げます。その夜はもとより次の日からも仕事を終へると家に直行し、

読み耽ること三日にして読了しましたが今度はもったいない気持がそぞろに興り、もっと時間をかけ、

此頃の習慣となった寝しまの葡萄酒の如くちびちび惜しみながら読んだらよかったと後悔したやうな次第です。尤も、早く御手紙にて御礼を認めたい気持、

そして何より読みながら次の頁を急ぐ気持の方が勝りました。書名は「丸山薫とその周辺」とございますが一読後、詩人大木実について綴られた一章には表題作に劣らぬ感銘を覚え、

この二人の詩人の味はい深い評伝を中心にした両輪の構成に、版元読者ともども納得の作品集となったのではとお慶び申し上げるばかりです。

その大木実の評伝についてでございますが、幼少時に次々に現れては消えていった不幸な「母たち」の姿に、さういふ事情を全く知らずに詩人の作品に親炙してゐた自分を反省し、

ことにも柿の若葉を題材にした母を憶ふ詩などを思ひ出しては新たな感慨に耽ってゐます。また自分の一番好きな詩が二つとも(「秋の貌」「おさなご」)

選り出されて抄出されてゐることに嬉しさを禁じ得ませんでした。前者は高村光太郎が詩集「故郷」の序文において推してゐたものでしたが、そのことを忘れ、

以前私が初めて詩人に御便り申し上げた際、「その詩が一番好きだ」などと書き送ったことが今に至るまでおざなりで失礼な振る舞ひではなかったかと悔いてゐるもの。

また後者は私が神田の古本屋で、詩集の初版原本といふものを初めて手にした詩集「路地の井戸」のなかに収められてゐて真先に心をとらへた詩、

それがために私の原本収集のきっかけを作ったといふ曰く付きの詩篇なのでありました。抄出詩について他にも申せば宮崎孝政の「秋」もまたしかりです。

以前、雑誌「文学館」の対談のなかで触れられた、昭和初期の「四季」以前の抒情詩人群の一派について、此度は詳しく当年の事情から彼らの相貌などもとりまぜて語られてをり、

あの雑誌における対談や、詩人最後の詩集「年暮れる」の跋文を読んだ時に感じた、「もう少し詳しく聞きたかった」ところの欲求不満が今回の著書においてすっかり解決し、

胸のつかへがとれた気持が致しました。杉江重英、関谷忠雄といった北陸出身の「森林社」の詩人達についても、若い日の大木実のバイタリティー溢れる姿

(これはかの対談にも表れなかった、想像できなかった彼の意外な一面でした)と共に活写されてゐることに無性な興奮を覚えたことです。

一方本題の丸山薫の評伝に付きましては、その温厚で大きい人柄と共に、時折見せたといふ取りつくしまの無いような視線の鋭さについてもふれられたところが却って私には人間のものに思はれ、

万事文学者を「宮沢賢治」を見るみたく慕ひ寄る東北岩根沢の人々のやうな純心の至情も美しいけれど、さういふ頼り甲斐のある詩人が終生抱へた「心の空ろ」を、

幼年に溯って十全に理解してゐた八木社長の言葉の端々にむしろ激しい近親の愛情を感じました。鏤刻された詩碑を前に詩人の後姿の幻を見送るといふ、

著書ラストの締めくくりのくだりに至っては、少しく改変して独立した一編の詩にして頂きたく思ったほどです。

それにしても詩人の先祖が砲術ことにも大筒を専門にしてゐたなんて、何かしら詩編「砲塁」との因縁を彷彿させますね。

田中冬二の「てふてふがひとつ」といふ俳人らしい指摘や、悲しくも最晩年の詩人が酒客を前にして「ところであなたがたはどちらさまでしたか」とこぼすくだり、

吉村正一郎の「秋の日」の解釈と「借金の天才」なる評言に対して「三好がかわいそうやないか」といふ惻隠の情がこもった一言、みなそれぞれ著者の用意した「殺し文句」にやられました。

装丁美しく、写真が多く挿入されてゐたのも嬉しく拝見致しました。丸山薫については昭和10年代の写真をあまり見かけたことが無かったので期待したのですが、

やはり少ないのでせうか、これは望めませんでした。また同じく大木実氏についても是非とも若い頃の写真を、杉山先生のものとともに眺めたかった気も致します。

望蜀には違ひありませんが、一体にこの著書のなかで、「三好達治・杉山平一」といふ関係と「丸山薫・大木実」といふ関係が同様に対峙して成り立つものとも思はれたものですから。

丸山薫について言へばもうひとつの従来からの「丸山薫・津村信夫」と「堀辰雄・立原道造」といふ図式もあり、今度の新しい視点については大変興味深いところを、

問題提起とかではなく著書全体によって諷されたやうな感じが致します。

いろいろとつまらぬことまで書き連ねました。始めに申し述べましたやうに、これからはちびちびとまた飲みなほすやうな心積もりで読みかへしてみたく存じます。

最後に。八木社長の漢籍や徳川期への深い造詣には真実恐れ入ります。硬軟取り混ぜてこんな具合な構成でもって人物像を綴った回想、評伝といふのも此頃は見かけないのではないでせうか。

予告の次著、畏れつつ俟ちます。

内山百合子様ほか潮流社の皆様にもよろしく御鳳声くださいませ。 不一

1999年10月末日 中嶋康博

八木憲爾 様