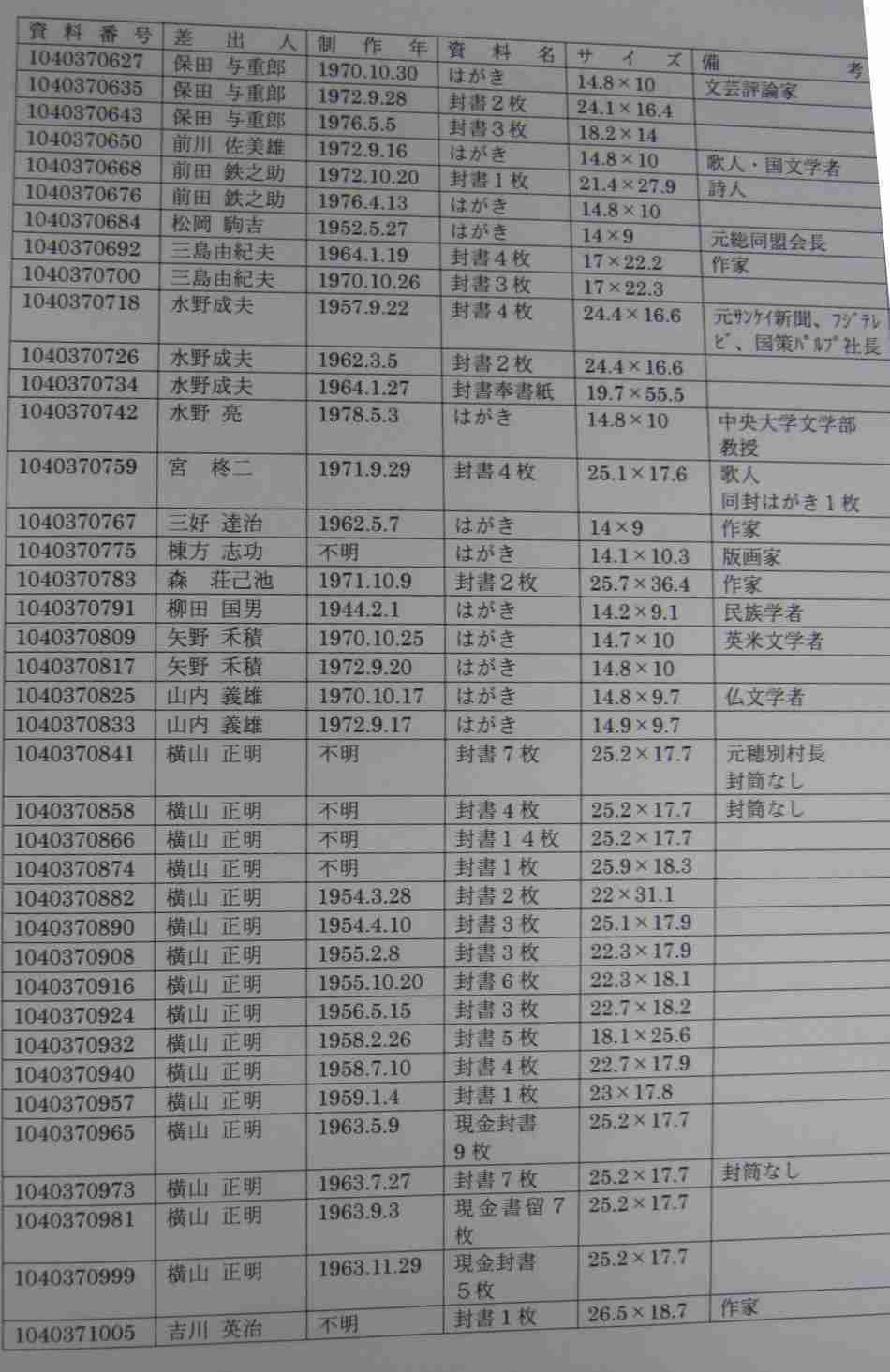

『淺野晃詩文集』

2011.3.30 鼎書房刊 中村一仁編

巻頭写真16p,本文703p 上製カバー 6300円(税込) ISBN:9784907846794

(2011.05.27up / 2015.06.01update) Back

『淺野晃詩文集』刊行に寄せて

「だが、私にとって自分を因縁とみなすことは、もはや会心のことに属する。」 (274p)

このたび『淺野晃詩文集』が、長年にわたり詩人に私淑してこられた中村一仁氏の独力営為によって編集、刊行せられた。詩集として、生前にまとめられた 『淺野晃全詩集』(昭和60年)の補遺の性格をもたせる一方、文集としては、詩人が開陳する主張をを既刊の評論集から抄出して語らせるのではなく、 編者が強く意図した「淺野のパーソナリティを色濃く伝へるものを収めたい」といふ編集方針により、詩人がその時代時代に関ってきた人々の思ひ出をふり返る「口ぶり」 のなかに語らせようとしてをり、700ページに亘る分量に、彼の人生が一覧できるやう、少年時代、戦前の非合法活動時代、転向、戦中の活躍時代、戦後の流寓の日々と、 まんべんなく回想の対象が採られてゐる。この方針は文芸評論でも、その対象との関りに於いて具体的な回想を伴ふ文章を中心に採られてをり、 淺野晃の人となりが汪溢する、読み物としてたいへん楽しい一冊に仕上がってゐる。

近代世界史の不条理を、謂はばフルコースで味はってきたともいふべき著者の業績は、詩であれ散文であれ、日本の歴史的な大義の闡明に使命感を以って 終始したところにこそその面目が存する、と私には思はれる。九歳後輩である保田與重郎より世代的に深い左翼体験を有してをり、 執筆のモチベーションは社会的かつ実践的な正義感により強く支へられてゐる。常に大衆の気運を喚起させたいといふ使命感が窺はれる点において、 同じく大義の闡明を事としながら唯美的なイロニーを介して非政治主義を貫かうとした保田與重郎とは、おおいに相貌を異にしてゐる。また二者の違ひは、 情勢と人物に感じやすくその影響をあからさまにして恥ぢるところのなかったその性向としてだけでなく、食べるためにも書かねばならなかった懐事情として、 みることもできるのではないだらうか。非合法活動時代以来変ることのなかった文芸一般に対するこのやうな情熱的なスタンスのため、 彼は文学者の戦争責任が論ぜられる際には芳賀檀とともに最も分かりやすい叩きやすい論客として、戦後民主主義陣営の評論家の誰彼から、馬鹿にされ、 忌み嫌はれてきたのであった。

しかし近代日本史における国家の業の深さをそのまま身に帯び、天寿を全うすることを得た稀有な存在の文学者であった淺野晃といふ文人、

その生き証人たる声が集成される意義は大きい。このたびの企画を聞いたとき、私は編者中村一仁氏の意気込みを、

かつて自分が先師田中克己の詩業集成に関はった頃と重ねて、すでに成る前から感慨を味はひ、さうして果たしてどのやうな陣容になるのか、心待ちにしてゐたことであった。

さて、それなら『淺野晃詩文集』には、いったい何が選ばれるべきで、実際に何が収められたのか。そも淺野晃の主著といふべきは何であるだらう。

戦前の著作物のなかから最も人々に読まれたものを挙げるならば、著書ではないが、真っ先に『東洋の理想』を、

つまり大東亜戦争へ誘ふ大義の淵原を語るものとして広く世に行はれた岡倉天心の翻訳をこそ挙げるべきなのであらう。

また、戦場に赴く兵士に忠孝の大義を説いた『楠木正成』は萩原朔太郎からの共感も得て、大変よく売れたさうである。しかしさうした世界史的展望の大風呂敷や、

英雄の中に詩人を見る人物観、とくに「日本浪曼派」時代の文章における保田與重郎の影響色濃い口吻を複写抄出することに、

編者はさしたる今日的意義を見出してゐないやうである。現在なほ容易に原本が古書で求められるからでもあるが、

それなら転向以前の非合法活動時代の文辞についてはどうなのかといふと、やはり現代の私達には歴史的な稀覯文献として映ずるばかりであって、

さうした資料集の編纂をも編者は一切意図しなかった。

著者には晩年、折に触れて書きつけられてきた随想集・対談集として、『ものぐさ手帖』(昭和57年)『随聞・日本浪曼派』(昭和62年)『浪曼派変転』(昭和63年)の三冊がすでに公刊されてゐる。

本書に並ぶべき単行本と位置付けらるが、このたびの真打と呼ぶべき『詩文集』には、これらに割愛された長文や、

逆にごく短い散文、それから生前筐底に秘められてゐた未発表原稿に「1.詩歌」の部を加へ、全体が「2.評論エッセイ・3.苫小牧穂別室蘭・4.追悼回想」とジャンルごとに整理配置されてゐる。

16ページにもわたる豊富な巻頭写真も興味深く、けだしこの一冊を繙けば強いて膨大な量に上る戦前著作群の生硬な物言ひに齧りつく必要もあるまいと思はれるのである。

生前に関った著作が二百余冊あると聞けば、斯かる方針を敷いた編集者の意図も首肯できるのではあるまいか。

結局、この文集の最初に盛られたのは、昭和25年、雑誌『祖国』に連載された「大和の旅」といふ長い旅行記である。その舞台に戦災に遭はなかった大和の里を選び、 史跡紀行に青春の回想を重ね、案内びとに保田與重郎を配するといふ、一見他愛のない、とりとめもない結構の随筆を本文集の(分量的な点での)「目玉」に据えた編者の、 淺野晃への視点がまず斬新である。著者本人が文中で「雑駁で混沌」と謙遜するものの、これはそれまで語られなかった戦前の思ひ出を初めて述懐したものであり、 北海道での謹慎生活にピリオドを打つべく本土に出て来た解放感も伴って、そのとりとめもなさと拘りのなさ、同時に深い沈潜から選ばれる語句とのとり合はせに、 詩人として新生した戦後の淺野晃らしさが髣髴してゐる文章である。戦中の著作にみられる肩に力の入りすぎた表現や、ときに難解な表現に主情をこめた詩編における象徴的な表情は、 この散文においては影も形もない。全く平明な叙述に終始してゐるのだが、ことにも彼の素養といふべき、今ではあまり使はれることのない言ひ回しがゆかしい。 「山彙」「彼もみこしを上げた」「ほとほと劣らない」「いくらか渋皮のむけた娘」「おもひ者」「白雨」…。途中で気付いたのだが、語句だけでなく、 古刹や史跡などパソコンで検索しながら読み進めるとまことに楽しい。典拠も示さず語られるロマン派特有の運筆が、高踏的な不親切といふより闊達な発想としてむしろ驚かされること一再ならず。 話題も文事に限らない。古今東西の史跡や美術について次から次へと、寄道にも一向頓着しない。ロマン派散文の真骨頂といふべきところを気負ふところなく伸び伸びと展開してをり、 彼が明治以降一番の散文と讃へる「中里介山と『大菩薩峠』」に寄せる思惑を髣髴させるのであった。

その若き日、非合法であった共産党の幹部として政治活動に奔走し、挫折した彼は、壮年時に大東亜戦争を迎へ、旺盛な執筆活動を展開したものの、 それ故に敗戦後は公職追放を食らひ自ら謹慎の日々を北海道の原野に課した。窮乏生活は五年にも及び、死線をさまよふやうな大病も経験した彼は、 この地に於いて遅まきながら作者として真の詩心に目覚めたのであった。 ことにも宮澤賢治や良寛禅師を通じて仏教観に深く触れたこと、そして歴史上の人物ではなく自分よりも若い無名の戦死者達の魂といふ、対象も立ち位置も、時も場所も、 戦争中とは異なる辺境の視点からなされる祖述者の視点を持つことによって、初めて、この人は「御用文学者」の面目を一新し、詩人として立つことを得たのであった。 かつて発想さへ影響下にあった保田與重郎に対しては、逆に淺野の方から宮澤賢治の存在を始めとする仏教観を啓いたのではないかとも思はれる節があり、三島由紀夫に至っては、 むしろ日本浪曼派運動の今日的意義を地下水脈に流し続ける第一の詩人として讃仰されることともなるのである。

今回、その詩的業績についてはさきに刊行された全詩集に譲り、ただ「天と海 英霊に捧げる七十二章」の再録に止め、 全詩集に載せることが夫人によって許されなかった『幻想詩集』の採録を敢行してゐる。 これもまた編者の英断と云へる。といふのも、この詩文集一冊は、一言で謂ふならば「天と海」を書きあげた著者に自身の波乱の生涯を惜しみなく解説させること、を目的に編集されてゐる、 と私には思はれるのだが、さらに謂ふなら、本人によって清算された筈の若き日の政治活動時代において、清算しきれなかった「情」の部分に、詩と散文から両眼を点睛すること。 これを以て真の完成を目してゐるやうに思はれるのである。いふまでもない、彼の収監中に亡くなった最初の妻、千代子についてである。

けだし若き日に生涯の傷となった唯一人の女性を心に刻んでゐる浪曼派文学者は多い。森鴎外はもとより、川端康成、伊東静雄、三好達治…。『幻想詩集』には彼女への思ひが、 そして未発表原稿「千代の死」にはその面影が、夫であった本人の手によって記されてゐる。 非業に斃れた伊藤千代子を「裏切り者」である淺野晃から切り離して顕彰活動に励んでをられる人達に於いても、依拠せざるを得ない貴重な回想である。 ぜんたい彼の政治活動を振り返る文章といふものが、「解党派」による述懐であると同時に、お上に対しても配慮の必要の無い時点から書かれたものであるだけに、虚飾なく描かれた、 今では伺ひ知れぬ当時の状況といふのは非常に興味深く、かつ面白い。面白いと云っては不謹慎なのであるが、実際「水野成夫のこと」に記録された、 昭和三年の普通選挙の後に三月十五日から始まった一斉検束当日の様子など、惜しみない青春回顧録として、宛ら活動映画のやうに生々しい上に、 シリアスなやりとりを書いてどこやらユーモアさへ漂はせてゐる。素材体験の有無といふだけでなく、かういふ文章は保田與重郎にはとても書けない相談であらう。 人間が一皮剥けてゐるのである。

彼自身が「私らは、文章のいひしれぬ快さの中で、著者その人に会ふ。したしく話をきいてゐるといふ実感が、こよなく私らを引いて放さない。」

(284p)と『正法眼蔵』について語ってゐるが、それはそのまま彼の戦後の文章についても言へるのではないだらうか。「文は人なり」。それはまことによくこの一冊に当てはまる言葉だと思はれる。

ロマン派一般に付きまとふ、依怙地で悲壮なイメージにはそぐはない「一皮剥けたユーモア」を彼が身に帯びてゐるといふのは、やはり転向者であったことが関係してゐるのではないか。

物事に即しつつ一方で観照してゐる自分がゐる。一番の傑作は「勇払と私」であったが、特に親友水野成夫と南喜一が登場する条りはどこでも生彩を放ってをり、ここだけでも一読を勧めたい(笑)。

そしてさきにも述べたが、「中里介山と『大菩薩峠』」について一言。

浪曼派の本質は気分の創出にあってストーリーの完結に頓着しないところにある。「しょっちゅう一席弁ずる」ために遂に未完成に終はった『大菩薩峠』を、

「明治以後の日本文学のなかで最高の傑作」と淺野晃は称揚する。彼にとって魅力に映ったのは、この小説が足掛け三十年を費やして書き継がれた、頂上を

雲の中に隠した山脈のやうなその「大きさ」とともに、介山自身の生ひ立ちにあったらう。つまり淺野晃同様、社会主義の志を若年に持った正義漢でありながら、

「自発的な転向」を遂げたロマン派気質への親近ゆゑではなかったか、さう推察されるのである。「それぞれの巻をそれぞれ独立した作品としてみてもちっとも構ひません。(293p)」

といふ言葉は、期せず自身の生涯を区切った生き様にも当てはまる気がする。さすれば「しかし、おしまひの方で文学らしくなくなるところに、介山文学の新しい展開があるわけです。

そこのところが分からなければ、それはありふれた作品の物指に当てはめて」評価してゐるにすぎないとは、なんとも意味深ではあるまいか。

この世に永久無謬な「正しい思想」といふものがあるのではなく、常に自分はドグマに囚はれてゐるといふ考へ=思想といふものを因縁と観じ、その宿命に対して殉ずる人間の姿だけが信じられるといふこと。

これなどはロマン派一般にみられる人生の破天荒から彼を救ってゐる「転向によって得た智慧」と呼んでもいいかもしれぬ。

「明治以後の日本文学のなかで最高の傑作」と云ひつつ、別の所では(427p)「私だけが一生懸命になってゐるんですが、だれも洟もひっかけない」なんてこぼしてゐる(笑)彼のことを、

「怪物」呼ばはりするなど、もってのほかのことであると私は思ふのである。

ほか、詩と並んで短歌のことなど、紹介に書くことはまだまだあるが、詳しい解説は編者中村氏が主宰する「昧爽」の連載に俟ちたい。(終刊号となる予定。)

御寄贈頂いて荏苒無駄に日を送るばかりでは宣伝にもならないので、一旦擱筆します。

(2010.5.27未定稿 2015.6.1字句訂正)

『淺野晃詩文集』巻頭写真より。 左:昭和16年5月、熱海にて(隣は保田與重郎)。 右:昭和59年4月、「桃の会30周年祝賀会」にて。

【追而 1】

以下、私事に亘りますが、淺野晃先生よりはお葉書を3枚頂いてゐるので序でに披露します。田中克己先生の主宰した第5次『四季』が終刊して、その最終号で デビューさせて頂いた私は、その後、杉山平一先生を精神的支柱に仰ぐ関西四季の会の『季』に寄せて頂けることとなり、これを第5次『四季』の同人であった 未見の淺野晃先生にお送りしたのでした。そのとき付した手紙の草稿が残ってゐたのですが、読み返してみて参った。

「拝呈 淺野晃先生、初めてお便り申し上げます。(中略) 先生の新著『随聞日本浪曼派』読みました。昭和初年の抒情詩の何が今だに人々を 引き付けて離さないかといふ本質について、それは悲歌慷慨の精神であると云ひ切られた事に、たとへやうもないすがすがしさを感じてうれしくて仕方がありま せんでした。インタビュアーの方が相当な年輩の方の様にお見受け致しましたが、さういふコギト的な精神については無理解を努めてゐる様子が一方さびしく感 じたことでした。(後略)」

とんでもない手紙を差し上げた独り暮らしの26歳在京青年は、やはりかなり時代について行けてない感じです。その御返事が最初のはがきです。手許の『随聞 日本浪曼派』にも余白に、「檜山氏の「……。」は無理解の表れだが、淺野先生の「……。」は痛ましい。檜山氏の評言で淺野先生の意見が展開しなかったこと が惜しまれる。」なんて生意気なことが書いてある。当時、淺野先生の詩を始めとして、伊福部隆彦、蔵原伸二郎といった人達の戦後の詩業を「抒情詩の地下水 脈」として愛読してゐましたから、インタビューに対する慊い思ひを直接伝へる為に、雑誌の寄贈に託けてお手紙を差し上げたのでありませう。 さらに面会を求めさへすれば、きっと快く迎えて下さり、面白がられるかどうかは分かりませんが、少なくとも珍しがられはしたんでせうに、 芳賀檀、小山正孝、大木実といった諸先生方と同様、師事する田中先生に気兼ねして、終に門を敲くことを得ませんでした。今にして惜しまれる一事です。 また詩集をお送りした返事に「なつかしく拝承」と記されてゐる理由でもありませう。 (2011.5.27)

【追而 2】(2011.9.20up)

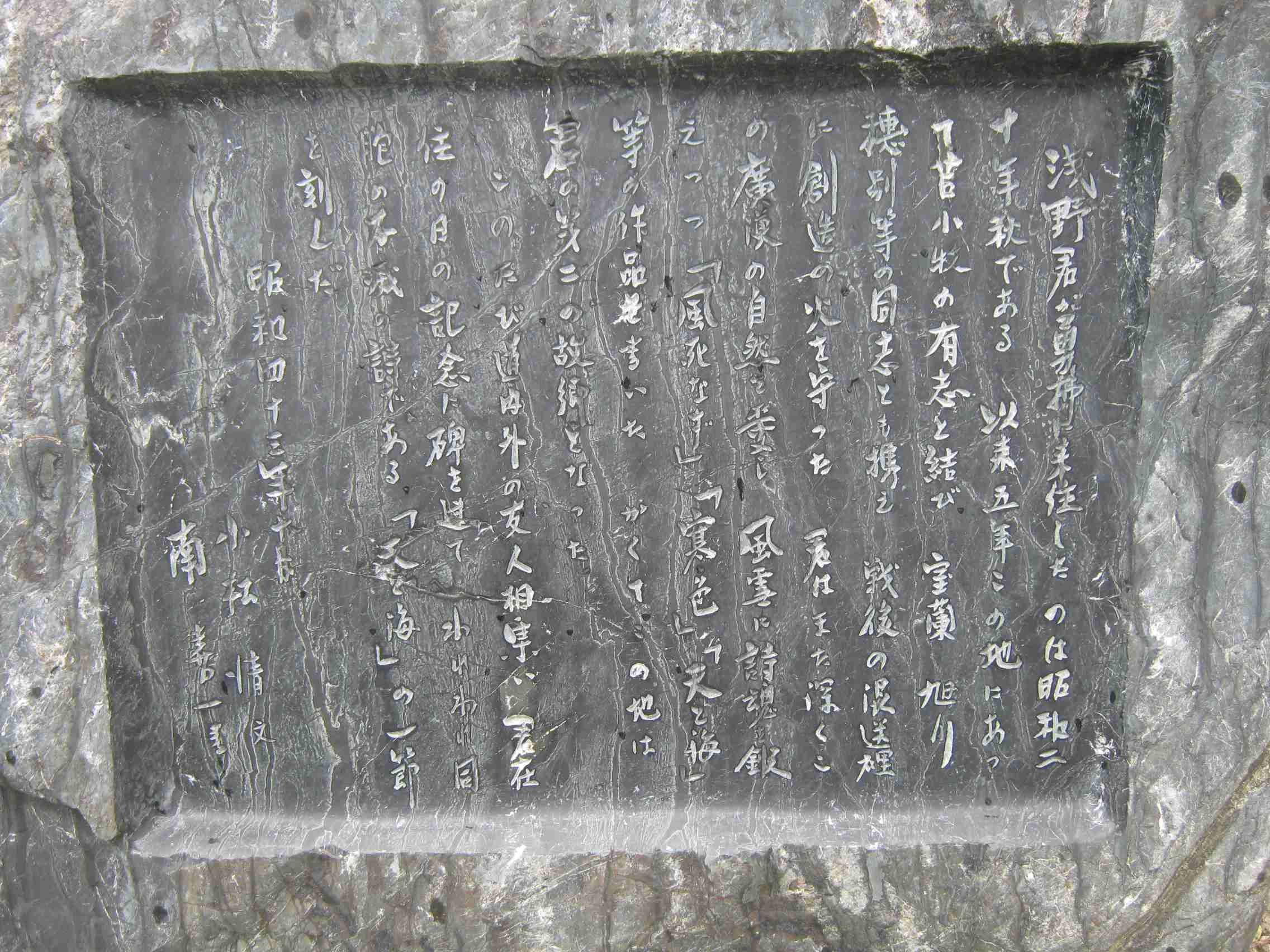

2011.9.15 北海道の苫小牧市立図書館を訪ね、所蔵する淺野晃の資料群を拝見、その足で勇払に建つ詩碑を見てきました。

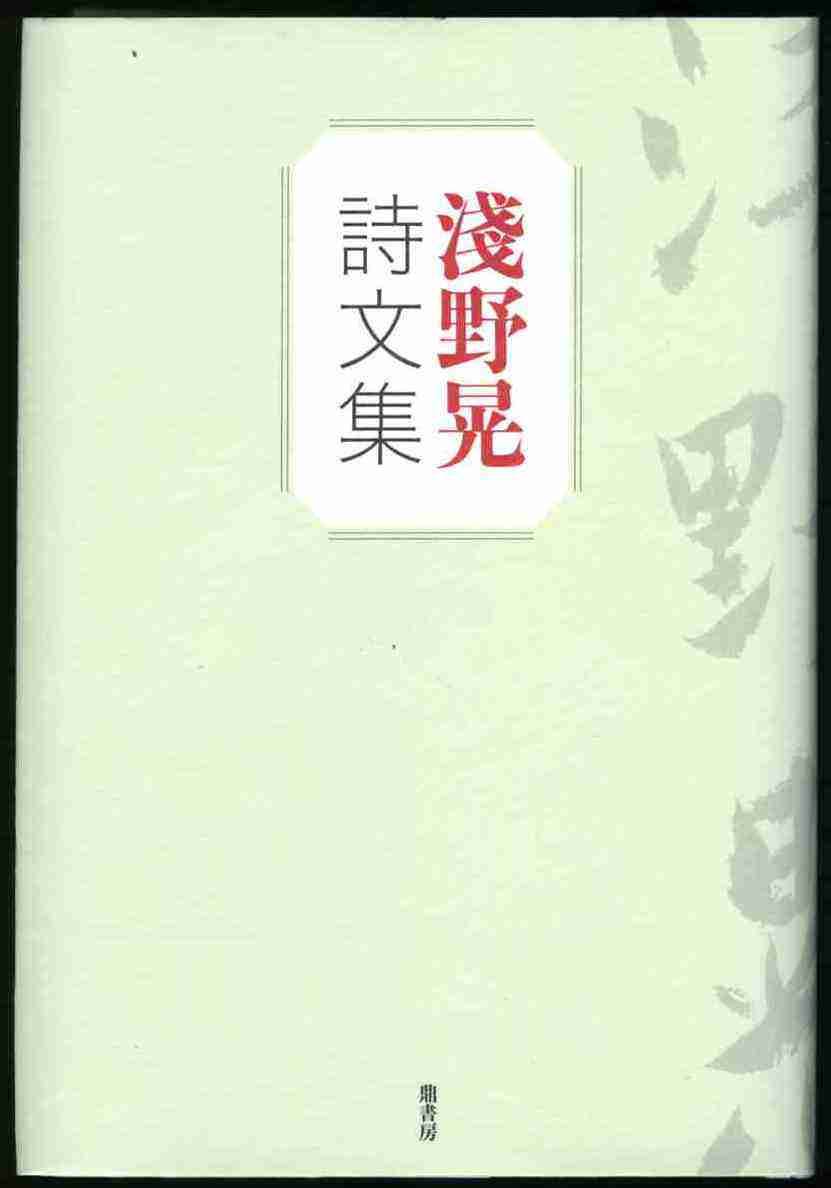

資料群には淺野晃の著作ほか来簡集がファイルされてあり、時間さへ許せば一通一通ゆっくり拝見したいもの。詩碑は、今は日本製紙工場入口の緑地内に、盟友

南喜一の石碑と一緒に移されてゐます。

われらはみな

愛した

責務と

永訣の時を

『天と海 英霊に捧げる七十二章』の第9章中の一節を刻んだ石碑の後ろに、建立当時存命だった全ての日本浪曼派関係者、発起人・賛同者の名を連ねたプレー トが埋められてをり、この北限の地で出遇った田中克己先生をはじめとする懐かしい名前の数々を、指に押さへて確かめる感触は格別でした。

(苫小牧市立図書館の大泉博嗣様、また周旋頂いた中村一仁様に深謝申し上げます。)