「夜光雲」第一巻

昭和4年2月11日 ~ 昭和4年12月31日

20cm×16cm 横掛大学ノートに縦書き(65ページ)

「夜光雲」第一巻

昭和4年2月11日 ~ 昭和4年12月31日

20cm×16cm 横掛大学ノートに縦書き(65ページ)

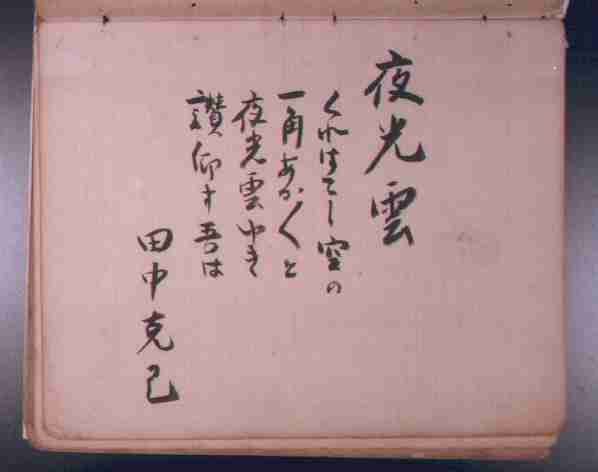

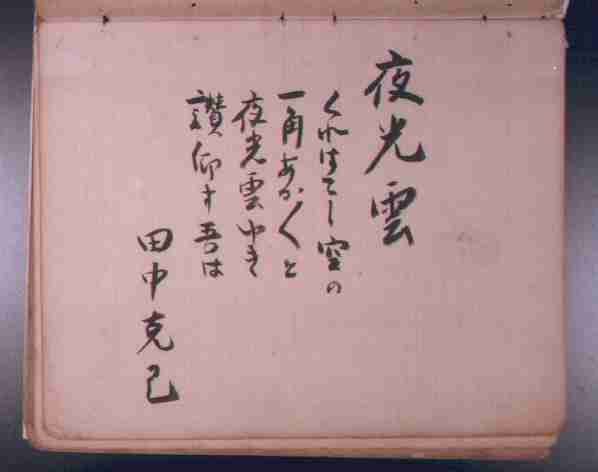

夜光雲

くれはてし空の

一角あかあかと

夜光雲ゆき

讃仰す吾は

田中克己

序文

青春は過ぎ行きながら夛くの人達に

饒舌と憂鬱の相反した二傾向を与へる

饒舌の中に私は夛くの物を知つてゆき

憂鬱に囲まれて私は考へてきた

私の血の中のこの二要素が去り来る度に

私の青春が燃焼してゆくのを明(あきらか)に知りながらも

それは如何ともしがたい勢力(ちから)である

此の力に抑されて私は歌ひ考ふ

歌ふ所は私の眼にうつヽた 否 私の心をさわがした物の

すべてヾあり 思ふ所は私の心に觸れた物である

饒舌を代表するものが必ずしも歌でなく

憂鬱を代表するものが必ずしも思考でない 私はただ

声の出るときにはその声のあらん限り歌ひ

然らざる時は深い思考の淵に沈む

此の二つは私にとつてあらゆる楽しみの凡てヾあり

此の二つに影響せざる所の物は私にとつて何物でもない

命なりけりと歌つた昔の詩人よ

私も歌はして貰はう 考へさしてもらはう

命のはてを! また命のはじめを! 四.八.一九

友ニ

僕ノ遺産ハコレヨリ外ニナイダラウ。

嶺丘耿太郎。

奈良行 (十四首ノ中)

生駒山吾が越え行けば水車をやみひまなく峡にめぐれる

春浅み梅まだ咲かず山寺はひよどり鳴けど静かなるかも

鳥居の上に石をのせれば幸ありと男三人(×)競ひ投ぐるも

(×)丸大人(うし)、本宮朝臣(あそん)ト僕

※丸三郎、本宮(中野)清見。共に大阪高校の「炫火 かぎろひ」同人。

これやこの春日の野辺に春浅の風に吹かれてつみし竹柏(なぎ)の芽

山焼を見むとつどへる人あまたそが中にして尿(いばり)する人

四.二.一一

百舌鳥耳原(二十四首ノ中)

踏みつけしすヾめのえんどう青くしてほのにその香は匂ひたるかも

百舌鳥耳原南の陵に程近く榊の花は咲きてありけり

野茨のたわヽの枝に唐鶸(とうまる)は鳴きてとべども青芽ついばまず

なにがしの命(みこと)のみ墓のぼり立てば榊の花は盛なりけり

みさヽぎに咲ける椿はめぐらせる堀辺に赤くこぼれてゐるも

同行丸大人 四.三.二七

生駒行

水車小屋のぞけば人の気配なし水車は臼の藥搗きをり

水車小屋筧の水のこぼれどにうばゆりの葉はむらがりゆるヽ

四.四.二一

颱風來

颱(かぜ)吹きてポプラの若芽片なびきしつヽさやげるあはれとは見つ

四.四.二一

奉迎天皇行幸作歌(十一首ノ中)

ツネニ ミシ アベノノ ハラモ オホギミノ イデマシドコロト キケバカシコキ

常尓見四阿倍野之原毛大君乃行幸處戸聞者畏古幾

オホギミノ ミココロヒロミ ロツピヤクノ ナカノ ヒトリト ワガサチナカユ

大王之御心廣見六百乃中乃一人戸吾幸泣可由

オホギミノ イデマシアレバ ウツシミノ イノチシマシハ ココロニカケム

大王乃行幸有禮波現身乃命暫者心尓可計武

オホギミハ カミニシ マセバ ウツセミノ マナコツブレテ ミカホ ミガテム

大王者神尓四座世波空蝉乃眼津分禮天龍顔見難天武

ツガノキノ イヤツギツギニ ツタヘテム アベノノハラハ イデマシドコロ

樛乃木乃弥継二尓傳天武阿倍野乃原者行幸處

四.四.二一

野茨の花(十首ノ中)

木屑浮き水草生ひし古池におほひかぶさり野茨の咲く

野茨の花枝よしなし古池に浮萍(うきくさ)生ひて影もうつらず

野いばらの花枝たわみて古池におほひかぶさり水に漬かむとす

四.五.一六

あかしあの花(六首ノ中)

川の辺のアカシア並木眞白に房の花咲き朝風わたる

朝風にアカシアの花ゆらぎつヽ水かれがれの川にうつれる

今朝の雨にアカシアの花ぬれくだち(傾ち)その花あまた泥川に流る

四.五.一七

生駒行(三首ノ中)

伊賀伊勢につヾく山脉上高く晝の月あり悲しき色に

烏、烏、二三十羽の一群がまひるの月に円を描いてとべり

四.五.一九

播磨野(八首ノ中)

はりまぬをはるばる来ればはりまなだ海のそぎへ(遠方)に白き雲立つ

ともしびの明石の大門のさヾれ波、波のあなたに淡路島見ゆ

曇り空低く垂れたりはりま灘 海のあなたの島山見えず

球場のまはりの家の瓦屋根つゆばれの陽にまぶしく光る

かすかに木々を吹く風プラタンの葉裏の白が目に痛く見ゆ

はりまぬにうれ麥刈ると乙女らの野のをちこちにむれたるが見ゆ

たそがれのはりま大野に煙立つはりま少女が麥焼くらしき

四.六.一三

木蓮花

よべ(昨晩)白と見し木蓮華此の朝は末赤ばみてまさに散らむとす

つゆぐもり枝の高處(たかど)の木蓮花空に大きうさゆらいでをり

梅雨のあめすでにすぎたれ川の辺の木蓮の花未だ咲きつぐ

木蓮の花の咲きつぎ永くして今年の梅雨もすでにすぎたり

百日紅(三首ノ中)

朝の間の斜日に照る百日紅虻しべに来て花粉をちらす

トマト

祖父(おほちち)にトマト貰つて帰る道茂る木の葉に照る赤トマト

京都行(三十二首ノ中)

篁の間の坂道白シヤツの男自轉車押してのぼれる

篁に白シヤツはすでに隠れたれ竹のそよげばチラチラ見ゆる

なだらかの青き傾斜に赤牛が尻尾振りつヽ草食める見ゆ

篁を電車はすでにすぎたれど竹のそよぎの尚も聞ゆる

はろばろし丹波境の緑嶺の彼方の空に雲の峰立つ

雨あとの竹の林に立つもやの中を細々道のかよへる (以上 新京阪電車中)

雨上り木々の枝葉ゆしたたれる滴の下にゆるヽ貸ボート

小倉山峯の間より立つ霧の動き迅しも今し山はなる(離る)

夕霧の動きを迅み小倉山峯のことごとあらはれにけり (以上 嵐山)

瓦屋根にま日照あつき此のひるを何れの木にか蝉鳴きやまず

雷の音の止める間にして蝉一つ前の林に鳴きうつる見ゆ

雷の音の高き晝過黄糸瓜の葉は強き陽に萎れてゐるも

雷の音の止める間にして街道を自動車喇叭ならしてゆけり

夕立の雨降り出でぬ風強み小鳥彼方此方(おちこち)とび迷ふ見ゆ

雨止みてしばしの後の強(こわ)陽照り向つ尾の上(むかつおのえ)に光るトタン屋根

雷の未だ止まざり階下でする落雷話友と聞きをり

のいばらの垂枝(たるえ)あやなし黄濁りの水に押されて猶もはねかへる (以上西垣宅)

四.七.二七.及 二八

高石濱(一九首ノ中)

夕暮の黝波の山わが前の山の向ふに人泳ぎをり

ボート漕ぎ沖に来にけりはるかなる磯辺の茶屋に旗ひるがへる

うねり波いく重の彼方磯つ辺に茶店の赤き旗ひるがへる

うねり波こぐ手止むれば舟のせて磯に走れどなほ遠き磯

沖にして山の彼方に白雲の起るわびしと漕ぐ手とヾめつ

白雲の起るわびしとわが友と声をそろへて歌ふ俗謡

こヽにしてわびしきものか水くらげこみどりなみに身をひそめ居り

雲たえてしばらく浜に直日(なおび)の照り沖にボートかヾやくが見ゆ

雲迅し ま日のかげりの沖辺より磯に進みて黒波来る

わが足をやく一丁の焼砂のこヽにかしこに浜ごうの咲く

四.八.五.及 六

落陽[いりひ](八首ノ中)

此の夕沈まむとする陽を見たり今が沈むと待てる焦しさ

赤々と沈まむとする陽は我の眼をその晝の如痛めざりけり

道傍に親子五人が小手かざし落陽を眺むそをもわ(我)は見つ

此の夕明日も昇らむ此の日子とあれ(我)の思ひて見るならなくに

西山に陽は沈みけれためをきし息はと吐きて復(また)西を見ず

四.八.九

Z伯號來(九首ノ中) ※ドイツ飛行船 ツェッペリン号

Z[ツエ]伯号来る喜び独乙人等歌ふ國歌の強きひびきは

歌声の強きひヾきに愛國の情[こころ]こもると吾がきヽてをり

夕闇の着陸場に独乙人おどり叫びてよろこべる見ゆ

男やも雄々し健しと海山の二千里越えて駆けり来しはや

独乙人らわが海相の長々し歓迎の辞に足ずりしてけむ (ラヂオを聞きて)

四.八.一九

大和行(同行保田與重郎君)

足痛のわれに何ぞも幾曲り道にしらじら埃なびかふ (大野-榛原)

向(むか)つ山の茂みに赤き花海州常[はなくさぎ]山花の中より雀飛び来る (保田ノ家)

崖の上の白さるすべり曇り空に枝の高處の花のけざやかさ ( 〃 )

朝日さす丘辺の道に蜻蛉どもあまたむれとび翅かヾやけり

蜻蛉どもむれとぶ坂を一匹の荷馬下り来てあきつ飛び散る (初瀬-榛原)

くらはしの山の頂もやかヽりそのもやの上に朝日子照らふ ( 〃 )

今すぎし小き登りが村境家毎の標札のぞきて知りし ( 〃 )

おきつもの名張の山はわが通ふ道のきはみか雲立ちのぼる (大野-榛原)

木標[たてふだ]にそれと眺むる赤人の墓のあたりに白雲なびく (〃 )

川の上にかたむき咲ける花くさぎ咲きの盛としづもりかへる (以下室生道)

やうやくに咲き揃はんとする崖下の花虎杖(はないたどり)に時雨しぶき来

山角をまはりしわれに山の雨しぶきかヽりて眼鏡曇らす

幾重山縫ひ込(ママ)しわれぞ今こヽに室生大寺あらはれわたる

杉むらの葉もれうす陽は竹煮草(ママ)の大き葉の上に照りかげりせり

室生山繁木が下の橡の木の稚木愛し(わかぎ いとし)も陽光ともしみ

たまきはる命かなしと室生山繁木が下の七葉[とち]稚木見つ

向ふ岸にまだ咲き残る花ねむの色いちじるし後の杉に

いくまがり道を亘りて今ここにわが見る塔のあやのしづもり

ちはやぶる神の藝術[たくみ]か向つ山峯とそら立つ石の柱は

向つ峯[を]をなせる巖は神業か石の柱とひヾわれゐるも

山峽は往来ともしか(ゆきき乏しか)来る途中すてし葡萄のなほもおちゐる

材木岩並み立つ川の辺の道をはるばる来たれ尚たてる岩

下草の羊歯のぬれ葉のもつ光此の杉山にみちそよぐ見ゆ

白日[まひる]風芦むらわたり芦の葉の葉毎に反射[かへ]す光の痛さ

對岸の大き石佛足痛の豆をさすりて友と見てをり (以下大野寺石佛)

河幅のやヽ広ければ石佛の尊き相もわれ知りがてし

絵葉書に今見るみ顔石佛は尊き相におはしましけり

今更に尊む心對岸はなほ広ければみ顔見難(みが)てぬ

並み立たすみ佛の前に佛相を具せざるわれの嘆いてをヽり (以下於帝室博物館)

並み立たすみ佛の数夛けれどそよろ動かぬ数のさびしさ

蔦青き築地の中の葉櫻の幹に鳴きしく蝉がゐる見ゆ (以下新薬師寺)

新薬師寺の門外蔦青き築地の間に道曲る見ゆ

四.八.一五

追加

わが友と甜瓜(まくわ)剥きゐる前の道自動車埃立ててすぎけり (大野-榛原)

自動車の埃おほふと剥きかけのまくわにのせし指の黒さは

桑畑に雀とび来て二羽雀とまらんとして枝をゆるがす

枝のゆれやヽ大きければ雀どもおのれおどろきてまたもとび去る

陽あたりの乏しき道に幽かなる光と見えし煎秋蘿(せんのう)の花

御佛はうごきたまはずうつそみの我の吐息はしるけきものか

み佛はあまたおはせど此の室(むろ)に生命生けるは友と吾のみ

向つ山峰[を]の上に白き雲わたると見れば峽に時雨降り来る

杉の木の繁葉をとほす陽の光われが眼[まなこ]に冴みてさびしも

塔[あらヽぎ]の九輪の空を白雲は迅く動きて杉に隠れぬ

國境[くにはて]はすでに近しもおきつもの名張の山に雲なびく見ゆ

國境の山脈の上雲なびきわが行く道はきはまらむとす

杉山をさやがしとほる俄か風九輪の鈴のゆらげるが見ゆ

N君(※不詳)、歌論を書くと云つたけれど修養をつまぬ僕にろくなものがかけるはずはない。

手をつけやうとする度に己が不用意を知る。幾度かのためらひの後にやうやくこんなものをかいて見ようかと思つた。書いてある事は現在の僕の考へてゐる未だ幼稚なことであり、

愚かなドグマもさぞ夛いだらう。どうか文章の終に必ず「・・・と思ふねん」といふ言葉がついてゐるつもりでよんでくれたまへ。

一、與謝野晶子の歌を評す

改造文庫は僕等貧書生にとつていいことをしてくれた。いつもならば普通の本よりもぜいたくで高い歌集を、沢山自分のものとすることが出来る。 この文庫によつて新に得た與謝野晶子の歌に對する僕の感は、或は晶子が好きな君によいかもしれぬ。 晶子は云ふ迄もなく明星派の女王であり、寛以上にその歌風を代表するものと見られる。明星派の歌風は赤彦に云はせると「官能的」なさうであるが、 僕はこれに「象徴的」の言葉をつけて官象派と目することにする。赤彦の云へる官能的とは(初から見てゆけば)

何となく君にまたるヽ心地して出でにし花野の夕月夜かな

恋はるとやすまじきものヽ物懲に乱れはてヽし髪にやはあらぬ

相人よ愛慾せちに面やせて美しき子によきことを云へ

等いくらも出て来ます。これらの歌は感傷的な女学生向の官能をそそる言葉をつらねたもので、一讀の際はともかく、いつまでも人を惹きつけては行きません。

誰しもが一度はとほるセンチメンタリズムの世界に於てのみ通用する歌ではないだらうか。まつすぐに云へとならば永久的生命を具せざることばの遊戯だ。

うたは心に感じたことをうたふものではなく、心の奥底にある事を歌ふものです。心の奥底にあるものとは、かつては五感によつて心に侵入したものヽ中いつまでも外に出てゆかず、

心そのものと化したものヽ事です。

雲の美しさを見て感じた人の心に、その雲の美しさがとけこんだ時歌がうまれるのです。この眞情のあらはれを私は不幸にしてそれらの歌に見ることが出来ません。

君、冗談云ふな、こんなに情熱のこもつた歌はないぜとおつしやるならば、そんなら晶子さんに情熱があつたかどうか証明出来ますかと尋ねましやう。

平安朝時代の歌人の中にはこんな歌が沢山あるのを知つてゐる僕は、たとへこれが晶子さんの情から出たものと云ふことを承認しても、それは歌であるといふことの承認だけで、

よい歌であるといふことにはなりません。

次に象徴的(或はこれは僕丈かもしれぬが)と云ふ所以は、叙景または抒情の際に、

の如き・の如く・に等しく・のここちして・と見し・のさまに・と思ふ・に似たる・よりも等の象徴的助詞が五首に一つは必ず出てくるのです。

象徴はこれ丈ではありませぬ。赤城山を上野の野にそびえる肩と見たてたり、或は河の水を天竺の流沙にゆくやと疑つたり、こんな例は数ふるに限ありません。

これで見ると晶子の歌の殆どが、その象徴的の言ばの中に含まれるのです。 そこで象徴的短歌の可否ですが、感情を表す場合に象徴するはその象徴の否なる場合は勿論、

よい場合も強さをうすめるものです。これが度を過ぎるときは「何だ、学問を見せつけにして」となります。晶子の如きは明かにこの弊に陷つてゐます。私達はもつと物をすなほに見たいのです。

空の色を瑠璃にたとへなくとも「青い空」丈で少くとも空の美しさを知る人には心持がピタリと来ます。「百丈の下」といはなくても、もつといヽことばがあるでせう。

やたらに漢文的の言ばをまぜるほどいやなことはありませんから。

晶子のもう一つの欠点は小主観句の多いことです。客観の歌に對し、主観の歌があることは不思議はありませんが、小主観におちゐり易いのが困ります。

これが主観歌のむつかしいわけです。徒にかなしいとかうれしい、こヽちよい、いやだなどヽいふ言葉を使ふ時にはその歌は独りよがりになります。

秋の風が吹いてかなしいといふ歌があつたとすれば、人は先づ月並と見ます。こういへばおれは自分のために歌を作るのだと云はれるかもしれませんが、人に見せられないものがどうしてうたでせうか。

大体、主観的官能的形容詞は並大抵で使ふものではありません。これは万葉集などを見てもわかります。もうこらへきれないときに出すことばなのです。

この時に出来た歌が主観歌のいヽものなのです。

あまり晶子の悪口云ひすぎたやうな気がしますが、これは要するに明星派の遊戯的(己の感情をも弄ぶ)の歌に對する考へ方を排したのです。今いつたきらひのない晶子の歌を挙げてみませう。

かはせみや前の流のつぶら石つぶつぶかわき冬の日の来ぬ

象を降り駱駝をくだり母とよびその一人だに走りこよかし

うら悲し北の信濃の高原の明星の湯にわがあることも

海鳴るやホテルの庭の芝草のつくる所はきりぎしにして

これらの歌のもつ高いしらべはさすがにと思はせます。二、三番目の歌の主観句は、こらへきれなくなつた悲鳴と思ひます。 その他の客観歌はよむ人にさびしといはずしてさびしさを感ぜしめ、或は・・・或は・・・とよむ人の心のままに思はしめます。これが客観歌の使命なのです。

二、小主観歌

前の晶子の事で小主観といひました。これを説明します。島木赤彦の言葉をかりますと

「うれしい」、「かなしい」、「なつかしい」などいふ種類の詞は個々感情の実際活動から抽象された概念である。

それを感情の直接表現と思ふのはまちがつてゐる。感情とは心が事と物とに對して活動する一種の状態である。心と

事物との互に交渉する状態をそのままに現すのが感情の直接表現である。(中略)(※しかし)かヽる種類の詞は心

の活動の様々の場合を著し得べき普汎(普遍)的な詞であるだけ感情活動に對し表現の直接性を失ふ傾がある。

先ず大体これでつきるだらうと思ひます。これを実例によつて見るとよくわかります。

人々と霧をへだてヽ立つこともさびしき山の夕まぐれかな 晶子

罌粟畑の向ふに湖の光りたる信濃の國に目覚めたるかも 茂吉

晶子のこの歌は、恐らく彼女の歌の中でも傑作の中に入るべきものと思はれます。如何にもさびしい情景でせう。しかしこちらの感情のあらはれをまたないで、 向ふからさびしいと云つてこられた時、私達はさやうですかと云つて引下がるより仕方がありません。茂吉の歌の中にも茂吉のゐることがわかる主観句があります。 しかしここではよむ私達は皆茂吉になつて了ひます。そして信濃高原にめざめた人間として、悲傷的人間はかなしさを、楽天家はすがすがしさとかいろいろ感じるでせう。 それは別に茂吉の思つたのと変つてゐても一向差支へない。茂吉自身ですらその時の感を忘れて了つた時には、 この歌によつて或はちがつた考へ方をするかもしれぬのですから──要するに、私達は後の歌によつて深さを知ります。これは換言すれば心の中枢にぴつたり来るといふことになります。

またこんな歌があります。

星のゐる夜空の下にあかあかとははそばの母はもえてゆきけり

此の歌の境地を考へれば、茂吉はきつと泣いてゐたにちがひありません──悲しさに。けれどもここにはかなしいといふことばがありません。 でも「こいつは母が死んだのに悲しくないのか」と思ふ人はまあないでせう。私はこんな歌に、及びこんな歌を作る人に頭を下げずにはゐられません。

哀れなる蚊帳つり草よ幼児の手にも二つに引裂かるかな

寛の歌です。こんな些細なことでも哀れといふ彼の見識をうたがふより先に、私達はこれのもう一寸した言ばの遊戯にすぎないことを見破ります。 寛氏はもし自分の最愛の妻晶子が死んだらどんな歌をつくるだらうかと思はされます。

赤彦は子供の死んだときには一年半もその挽歌をつくることが出来ませんでした。やヽもすれば小感傷に陷らうとしたからです。子供が死んで悲しい、 これでは歌になりません。却て面白くもなります。しかしアラヽギやその他昔からの大歌人たちは、小主観のかなしいなんて詞を使はなかつたかと云へばそれは、

ここにして心いたいたしまながひに迫れる山に雪積もる見ゆ 茂吉

ふるさとの春の夕のなぎさ道牛ゐて牛のにほひ愛しも 千樫

などの歌もある。要は詞の心の中枢に浸み入る力をもたす丈の実力がなければだめであるといふのです。 大体、うれしい、かなしいといふ詞は子供や婦女の詞であつて、それもふだんにつかふ詞です。悲しさやうれしさの極には声が出ないのが普通でせう。歌だつてそのとほりです。

三、含蓄の事

先刻も一寸書いたが、歌には深さがなければ駄目です。

霧の夜のあはれなりける月に似て青くくもれるいたどりの花

また晶子を槍玉にあげましたが有名だしわかり易いですから。

この歌は虎杖を知らぬ人にはともかく知つてゐる人間には、フンあの虎杖のことをうまく形容したな位ですんで了ふ歌です。こんな歌を形而下の歌といひます。

もうこれ以上に何の包含するところもないからです。

養魚池の梅雨深みかもしつとりと岸の無花果葉をひたしたり 憲吉

これは一寸見るとそれ丈の歌です。しかし無花果を知つてゐる人々にとつて、いつか見たことのある人々にとつて、殊にこの境地にひとしいものを見た人々にとつて、

その時の感境を再び呼びおこすに違ない。前の歌では晶子さんが何から何までいつてくれてるのです。いやおれは月に似てると思はぬといへば了ひだし、

あはれなりける霧の夜の月を見たことのない人々にも味ふことは不可能となります。プロバビリテイ(妥当性)が少くなるのです。あの歌をよい歌と思ふ人にとつては大分沢山の條件がゐるのです。

後のほうは自分の見たままをよむでゐます。さあどうぞ味つてくれろと投げ出してゐるのです。そして自分も何度も何度もかみしめてゐる歌です。これを含蓄ある歌といひます。

この頃気のついたことですが、俳句にはほとんどあはれ、なんて言葉は使ひません。形が短いからよけいな詞の余地がなくなつたからでせう。それで大抵の人は俳句の方をむつかしがるやうです。

判じ物のやうだなどヽいふ人がよくあります。歌は夛少形が長いだけいらぬ詞も入れてブツコハシにすることが夛いやうです。ここらは少し考へねばならぬと思ひます。

含蓄ある歌の例を少しあげて見ましやう。

夕渚もの云はぬ牛つかれ来てもはら頸をあらはれにけり(茂吉)

おのづからうらがるヽ野に鳥おちて啼かざりしかも入日赤きに

かヾやける一すぢのみちはるけくてかうかうと風吹きてゆきけり

まんまんと重くくもれる夕べの川にぶく時なくわがまへにうごく(利玄)

船着場とかヽりし船とま日のもとにあひかヽはれりこのかヽはりを

こんな歌がいはゆる象徴歌であらう。茂吉は云つてゐる。冩生の極致が象徴であると。実際只物事をうつしたに過ぎないものでも(前の五首なんかもさうだらう)、 その中にこもる作者の生命のうごきが何となく看取されるやうに思はれる──これが象徴歌なのであらうと思ふ。しかし一図に象徴の名をかぶせるのは何かと思はれる。 よく見ればよい歌のどれもがそれにあたらぬのはないのだから。

四、自分の好悪する歌

今迄書いて来てつくづく自分の頭の空虚なのに愛想をつかした。筋のはつきりせぬ理屈を云つてゐては自分のためにもなりませんから、これから具体的に少し諸名家の歌の批評をしてみます。 偶然あけた頁から五首位づつやることにします。

A、古泉千樫氏(改造文庫、川のほとり六二頁)

○ひえびえとさ霧しみふる停車場にわが降り立ちぬ暁は遠かり

実相直入の境地に近いものと思ひます。

○ともしびを消してあゆめば明近く白く大きく霧動く見ゆ

前の歌と同じく実相に直入してゐる。大きなものヽまへにひれ伏す作者の敬虔な心が見える。

△霧晴るる木立の上にうす藍の富士は大きく夜は明けにけり

今迄云つて来たイデオロギーの方面には矛盾しないけれど、調の方が少しゴツゴツしてゐるやうだ。

△山頂にたなびく雲の一片は垂氷の如くかヽりてあるかも

垂氷の如くと云つただけでひどく感興がうすめられる。割合に新しさのない歌である。

△富士のねをはなりしさ霧片よりに大戸をなしてそば立てりけり

前に同じ。

B、斎藤茂吉氏(改造文庫、朝の螢七六頁)

△日の光班にもりてうら悲し山蠶は未だ小さかりけり

茂吉の歌には時々こんなのがある。悪い一面だと思ふ。このうら悲しは母の死にあひてのそれだけれども、蠶の事を必然性な「さげ」(※オチ)に云ひだしたため、それと知るには非常に手数がかかる。

○葬り道すかんぽの葉ほヽけつヽ葬り道べにちりにけらずや※

絶唱。哀しみのきはみの歌である。

○おきな草口あかく咲く野の道に光り流れてわれら行きつも

前の歌と同じ境地を同じ感じで唱つてゐる。共に賛辞を惜まぬ。首うなだれた作者の姿そのままの歌である。

△わが母を焼かねばならぬ火を持てり天つ空には見るものもなし

前二首に比すれば劣る。余裕を見せてゐるからだらう。

○星のゐる夜空の下に赤々とははそばの母は燃えゆきにけり

一讀、心を打つ歌である。恐らく永久に残る歌であらう。客観の中にひそまる主観の強さを見よ。

C、木下利玄氏(改造文庫、立春三四頁)

○木の花の散るに梢を見上げたりその花の香かすかにするも

よい歌だと思ひます。よい歌にはアラヽギだの心の花だの派の区別なしに感心さヽれます。

○向ふ山の大きな斜面かしこには百合咲いてをりはるかなるかも

利玄は詞の使ひ方が自由なのが特徴です。「大きな」などは口語でせう。そしてちつともチグハグにならぬのを感心します。この歌もいヽ歌だけれど、

五句が切つてつけたやうな気がしないこともないのが疵です。

○山の下湖のすぐそばに灯をとぼしこの村の家はよりそへるかも

これも利玄の特徴をよく表した歌です。第五句の適当さにおどろかされます。

○夕川のたぎちの寒さ磐床に息をひそめてわれ立ちにけり

こんな歌アラヽギと一寸も相違がないものでせう。要は皆同じものです。いい歌だと思ひます。只一寸感じが(換言すれば迫り方が)にぶいやうにも思ふ。

△生一本に夜を日につぎて山河のたぎちのとよみとヾまらぬかも

これは利玄の弱点を表してます。彼の長所である詞の自由さがまた(しかも)短所ともなつてゐるのです。二句以下の荘長(重)さに対し、

口語併も半濁音と促音とを有してゐるものを持つて来たのはたしかに失敗です。

D、與謝野晶子氏(改造文庫、人間往来一○五頁)

○溪川は雨ににごらずくれ竹の青き色すれ百尺の下

晶子にめずらしい、いヽ客観歌なのですがやはりその特徴の象徴趣味を出してゐます。「百尺の下」がそれです。切角実景をまざまざと画き出してをきながら、

なぜわざわざ百尺の下なんてそぐはない句をもつて来たのでせうか。病こうこうに入るとでも云ひませうか。

○日の暮の明星嶽の山風に少し萎れし恋心かな

相かはらずその弱点を表してゐるけれども、まづいヽ歌の中でせうね。しかしこんな歌は今のプロ短歌などからは一番睨まれるものだし、少し萎れしこひ心とは遊戯的だぞと僕でも云ひたくなります。

△涙をばうけんと思ふさましたりいとあさましや水晶の盆

一寸もわからぬ歌です。三句の主語が盆か、主人公か、晶子なるが故にわからなくなります。あさましやも厭です。擬人なんて法はもう過ぎていヽはずです。

△紫苑咲くわが心より上りたる煙の如きうす色をして

此んなのをある人達は佛蘭西象徴詩のおもかげがあるとか、塁を摩すとか云つてよろこびの涙を催すのでせうが、

大体象徴(晶子らのですよ)てものを感情の正しい表現と見てゐない私にとつては嬉しいものではない。但し象徴詩にも色々あつて前にあげた茂吉らのや

枯枝に烏のとまりけり秋の暮 芭蕉

庭前に白く咲きたる椿かな 鬼貫

などは、冩生の極致、詩の極致でほんたうのいい歌や詩、句は皆この域に入つて了ふのだからそれは別です。

また佛蘭西象徴詩としてのマラルメやヱルフアーレンの鷺の歌等も厭ではない。しかしそれは詩であるからゆるさるべき冗長をも見逃したので、短い三十一字の中に、 前に云つた「如く」「に似て」etcを使つてやつて来られるとかなはないのです。やはり象徴詩としては日本の俳句や歌にあらはれた客観の中にあらはす法がよいものだと思ひます。

E、窪田空穂氏(改造文庫、槻の木七○頁)

△過ぎにしは殆忘れて生くる身に忘勿草の花咲きにけり

わすれな草の紫にかへり見る人ならばよし、忘勿草の名にならば晶子の流で好きにはなれません。

△忘れしを今はうれしとすならねど忘れずあらば生くべしや身は

くどくど云つてゐるのが厭。それに強い感情を云つてゐて軽薄に聞こえるのなど駄目。

○岡の上の並木の椿春風に暗き光となりてみだるヽ

四句が少しいやだけれど、わりにスツキリした歌。「春風」は「吹く風」と改めた方がいヽと思ひます。

△春の風吹きや過ぎゆく麥畑青き光のこヽには落つる

場景を想出さしめるには一寸ヒマがかヽる。やヽこしい歌ひ方である。

○人いれぬ廃園の奥に春の草青く繁りて皆花もてり

実相直入に近し。或ひは作者は象徴歌として作つたのかもしれない。

F、土岐善麿氏(改造文庫、空を仰ぐ八三頁)

○暁の光しらめる蚊帳の中息絶えぬるはわれの父なる

いい歌だけれど少し余裕の見えるのは。

○なきがらを莚の上に長々とうつし一時に涙あふれき

同前

△蚊帳ぬちにひくき机を入れさせて病む母が焚く香のさびしさ

わかりにくい歌です。

△英語をおそはりにもいつか来ずなりし甥が彫りたる猿田彦の面

これは説明です。こんなのを詞書にするといヽのに。殊に次の歌の。

△なまけものとたヾ一概に責めたりし甥が彫りたる面のたくみさ

終のたくみさでこれもお話になつて了つた。何とか云ひやうがあらうに。

G、中村憲吉氏(改造文庫、松の芽一一四頁)

○おほヽしく曇りて暑し眼の前の大き向日葵花はゆすれず

実相観入の歌。暑さそのものを表してゐますね。

△曇り影すでに深かけば日まはりの大輪の花は傾きにけり

前の歌にくらべると劣る。迫る力がない。

○あからびく大日まはりの下に立ち息づきあます深きくもりを

○くもりたる四辺をきけばひまはりの花芯にうなる山蜂のおと

どちらもいい歌である。曇り日の圧力をそのまヽにもつて讀者にせまつて来る。

△ちまたより埃匂ひて流れたり曇りの深き此の庭ぬちに

此の歌も寫生であるから幾分かは心を惹かれるが、調べが少し低いのか、も一つ迫る力がない。次の頁の二首も実にいヽ歌です。

秋來(十三首ノ中)

散髪の後に頭を洗ふ水沁みて冷たし秋に入れるなり

國境[くにはて]の青峯の上にゐる雲の白さ眼に沁む秋に入れるなり

雑草[くさ]少し生ひしグランド一杯の秋陽の下にわが友らをり

久々に手に取る球の重さ輕み投ぐれば漂ふ秋陽光[あきび]の中を

唐黍の赤毛垂れ出づひそやかにその毛動かす風光もち

吾友の打ちシ眞球は大空の光の中に消えにけるかも

遠方を電車の通ふ音きこえやヽに弱れど中々消えぬ

コーナーを曲りし友の白シヤツの光閃きわれに近づく

里芋の大き葉の上の葉脈の作れる陰影[かげ]は遠いちじろし

四、九、三

光の中にゐるもの(四、九、五)

◇赤い星

船に乗つてゐるのです

夜、泣き出しさうな空です

そして──

その空のどつかに雲の穴があつて

そこから星が──赤い、まつかな───

覗いてゐるのです

波に光が映つてゐるのです

そしたら皆さんはどうしますか

君自身はだつて? それがわからないからきいてゐるのですよ

◇栗の花

坂道を登る時

道傍の栗の花を

杖でなぐつたら匂つた

坂道を歸る時

栗の花は夕暮のしめつぽい空気に

ひとりで匂つてた

◇道

星のきれいな晩でした

櫟林を通つてゐたのでした、僕は

櫟の葉の間からチカチカ星が光つてました

長い長い櫟林です。道です

だからお星様の聲が聞えたのです

「今晩は」「あヽ今晩は」

此の挨拶がいつまでもつヾくのです

僕は退屈して思はずあくびをしました──何と失礼な

禮儀深いお星様達は挨拶を止めて怒つた様な光を送つて来ました

「十万もゐるんだからね」と云つてる聲もしました

僕は自棄[やけ]になつて

「それに道も長いからね」と云つてやりました

◇でヾむし

のいばらのやぶに でヾむしゐき

のいばらのはの あをきひかりに

でヾむしの觸角は青かりき

でヾむしは うたひゐき

──あはれそは 何のうたぞも

問はで止みにき

◇月の夜風

月のよる

ぷらたぬすの蔭に

女の子が泣いてゐたよ

青い光が

葉のまを漏れて

女の子の項[うなじ]が

白かつたよ

風が吹いて通つたよ

ぷらたぬすの葉を

さらさら鳴らして──

女の子は おや

ゐなかつたよ

◇夜霧

白々と夜の霧流れ 川の辺の柳病葉[わくらは] ひそやかに散れり

霧中[ぬち]に人聲きこゆ 聲高に何をか語る 漸々[やヽやヽ]に遠し

物音は止みぬ 夜霧は消えぬ 見よ 柳の下に乞食[かたゐ]をり寝[いね]て

◇窓辺にて (四、九、七)

窓から眺めると

遠い山があるのです

山の上には眞白な雲が

いつもなびいてゐるのです

人間の生命といふものがしみじみと考へられるのです

窓から覗くと

夜空に星が見えるのです

あまのがは

星の群集した銀河は

南天に直角に落ちてゐます

宇宙を支配する巨きなものを感じるのです

窓辺に坐つてると

向ふの道を赤い日傘が通ります

並木の間を見えかくれするのです

傘の持主の美しさはわからないけれど

自分の心の動きを感知するのです

◇蜩 (四、九、八)

かなし、かなし、かなし

長き夏の日を

なきつヾけしひぐらしのこゑは早や去りぬ

まどの外を黍の葉ゆるヽに

青空を小鳥わたるに

こヽろ心は

ひぐらしを去りし

はた──

◇かすかなるもの (四、九、九)

曠野を歩みぬ

幽かなる生命ゐて

息のかぎり歌ふ

われ近づけば

歌は止みぬ

な怪しみそ

われも亦

幽かなる生命の現はれなれば

◇同じく

夕暮の野の上 白々と煙立ち

風吹くに横になびかふ

煙の中に 童子等[わらはべら]ゐて 蜻蛉追ふ

知らじやな 汝[なれ]がさだめを

◇短唱

一、

こころしづむよあきののは

すヽきほにでて日に光る

二、

ママ

ふかい空いの

様が眼かやママ

三、

晴れた山には程遠し

せめて堤のむれすすき

銀の穂先の空の色

秋草 (四、九、九)

はつはつに山茶花つぼみつけいでぬ此の朝々の手足の寒さ

はつはつにあらはれそめし山茶花の堅き蕾に露おける見ゆ

萩のうれ花咲き出でぬ此の頃の朝の寒さを思[も]ひてわが見つ

かもめ (四、九、一○)

夕暮のしヾまの中をつばくらめ池面をわたり南[みんなみ]に去る

しろじろとつばさ見せつヽかもめどりこの池の面をとびふるまへり

ゆふぐれの池面をとびしかもめどり夜となれヽば一匹もゐず

かもめどりいづくゆくらむ一時の後の池面に一匹もゐず

与謝寅が画きし屏風を置ける部屋にわれら野球を語りてゐたり

屏風ぬちの俳仙の顔の尊さに見の呆[ほヽ]けつヽなほも見てゐる (伊藤氏宅にて)

鳶 (四、九、一一)

男らがボールひたすら投ぐる時ひがしの空にくもわきゐたり

おほ空を舞へる鳶[とんび]はみはヾたきはヾたきてのちまたせざりけり

羽うらの白きとんびは大空をはねうごかさず舞ひゐたりけり

八重雲のおのおのの持つ色彩[どり]の田川にうつりゆらぎゐる見ゆ

(四帝大戦の日) 甲子園及其附近、

伊藤、村山、小林、丸、門野、山田の諸氏と共にあり

ほのぼのと野のをちこちにけむり立ち武庫の山脉やヽ暮れむとす

(四、九、一二)

校庭 (四、九、一二)

人のゐぬテニスコートにかげおとしテニスネツトは張られたりけり

ヒマラヤ杉のこまかくゆれる影の下 水道の水たえずこぼれをり

木の蔭の水道端に痰壺のいくつも並び水たヽへゐる

たえずおつる水道のしづく痰壺にたヽへし水の面ゆるがす

ことごとく莢実[さや]となれりし合歓の木の木ぬれに一つ花残りをり

二重虹 (四、九、一二)

二重虹立ちゐたりけりその下に白壁の家照りゐたりけり

二重虹空にある時夾竹桃梢に花が咲き残りゐたり

大空の曇りに立てる二重虹はじまるところ壁照れりけり

眞球 (四、九、一五)

外野囲むポプラの秀末風わたり光みだれてそよぎゐる見ゆ

山の際[は]の空の青さに白たまの眞球かけりてたふとかりけり (於宝塚球場)

迫る力 (四、九、一七)

窓から見ると南のはてに

天の河が美しい瀧となつて流れ落ちてゐる

(あヽ今夜もポプラがそよいでるよ)

天の河を形成[づく]る幾億の発行体は

気ぜはしく、切なく息づき息づきしてゐる

(あ、星が飛んだ)

天の河の所々には眞黒な裂罅[われめ]があつて

無気味な静けさを湛へてる

(水夫達は石炭袋と呼ぶさうな)

何といふ存在だらう

遠くから迫る力をもつてゐる此の密集は

(あヽ僕は小ぽけな人間だ)

ポプラがゆれる、ゆれる

銀河[あまのがは]はいつまでも気ぜはしく息づいてゐる

(恐らく永久に、さうだ永久に)

息苦しくなつて来た、窓を閉めよう

此の圧力に耐へることは不可能だ

(硝子戸越しに──やはり光つてるよ、息づいてるよ)

巷 (四、九、一二) 十八だつた私は無鉄砲にも養父[おやぢ]と一寸した口論の末、汽車賃にやうやくの金を持つて家をとび出して大阪へ来ました。勿論行先の目当なんかないのですが、 何となく大阪といふ所に心を惹かれたのでした。大阪に着いた私は(否、もう汽車が箱根をすぎる頃からなのでしたが)今更に自分の無分別に気がついて後悔しました。 今見る大阪の街は、心の中に画いて来たものとは違つて黒い汚いみじめな街でした。しかしそれだと云つてあの冷酷な父の許へ帰るのも少し厭でした。 (またその帰りの汽車賃さへないのです)私は私の只一人の大阪にゐる知人の住居をうろうろと探しました。 それはある停車場近くの裏街にありました。 うす汚れた格子のついた半ば潰れたやうな家でした。「ごめんなさい」と案内を乞ふてあける戸はガタガタとひどい音を立てました。 薄暗い土間に入ると汚い子供が三四人一度に飛出してきました。 そして口々に「お客さん」と呼び立てるのでした。おかみさんが出て来ました。随分困つてゐると見えて殆どボロのやうな着物を着てゐました。おかみさんは併し丁寧に来意を聞いたのち、 「宅[うち]は晩方帰つて来ますさかい」と云つてくれました。私は又明るい外の通に出、日暮までの数時間を見知らぬ人ばかりが沢山うろうろしてゐる心斎橋すぢを散歩しました。 すべてが泣きたいやうな心地でした。殊にあの健次さんの家のことが。併し夕方になつて通に電燈がつき出しはじめると、何とも云へぬ寂しさにおそはれて私はあのみじめな家へと足を向けました。 再び訪れたその家には、もう主人の健次さんが帰つてゐて、小さいながらも牛鍋を用意してくれてありました。私はやかましい子供等と一しよにそれを囲んで、 久し振に昔にかはらぬ健次さんの声を聞きました。しかしその顔のかはつたことは──爺むさく、貧乏くさく──。 健次さんは私の話を要所要所でうなづきながらきいてくれました。 そして貴方[あんた]のつらいことはようわかつてゐるけれども、世の中はさうしたものだ、どこへ行つても同じものだ、も一度辛抱して家へ帰りなさいと懇々と云つてくれました。 私はその誠意のあふれた言葉に何の理屈もいへなくなつて了ひました。帰りの汽車賃のない事を話すと、健次さんは実は私も今職を失つて困つてゐる、 もう貯へた金も無くなつたので毎日職を探して歩いてるのさ、と云つて少しくらい顔をしましたが、翌朝晩く眼を覚ました私の枕許にはお金が置いてあつて、 健次さんはもう就職口を探しに出て行つてました。 おかみさんにお礼を述べ、健次さんには何れ帰つたら何とか御挨拶申上げますと傳言して貰ふことにして、私は梅田行の電車にのりました。 切符を買はうとすると財布がない、あのお金を入れた財布が。私は此の瞬間、大地がめり込むやうな気がしました。 車掌に色々わけを話して下してもらひ、もしやと健次さんの家へひつ返しました。 しかしやはり確に私が持つて出たのでした。ふらふらと外へ出た私は郵便局へゆきました。何をしに?家へ電報を打たうと思つたのです。そして頼信紙を貰つたとき、 その電報を打つ金もないのにきがつきました。もう健次さんにも厄介をかけたくない。又お金を借りて電報を打つたところで、あの冷酷な養父が果たして一文の金を送つてくれるかも疑問でした。 私は頼信紙を握りしめたまヽさまよひ出ました。いくら歩いたか知りませんが、向ふから亡くなつた親友のNに似た学生の来るのに出会ひました。 何故だか知らぬが話して見たらどうにかなるやうな気がして、私は「君、君」と呼び掛けて、何度も何度も吃りながら実情を打明けました。激しい恥かしさと屈辱が心にわいて来たのですが、 口はそれにかまはずどんどんしやべつてゆきました。長く熱心に私はしやべつたのでした。そしてその答は「意気地のない男だね」の一言でした。彼は後も振向かないで去りました。 私はカツとするとすぐ後を追ひました。彼はそれも知らないやうに両側に倉庫のある通に曲つてゆきました。 私は彼に追付いても一度頼みましたがやはり返されるものは傲慢な言葉でした。 私は思はず拳を振上げました。彼は「ドロボー」とどなりながらバタバタ逃げ出しました。私はもう夢中になつて、彼におひすがり引ずり倒しました。彼のポケットから財布がはみ出してゐました。 私はそれに目がとまると半ばむ中で拾ひ一散に逃げてしまひました。 私がこんな人間になつたのはこの時からです。で、今もこの人間に対し深い深い憎悪を抱いてゐます。或は得手勝手かもしれませんが。

道 (四、九、一九)

澄み徹つた空がきはまつて

やまなみ

それよりも更に濃い山脉につヾくところまで

此の道はつヾゐてゐるのだ

秋陽に照らされてまつ白な道だ

この道に沿つて流れる川の

堤のところどころには薄がしげり

その白い穂を颯爽となびかしてゐる

ここに私は秋の風脚の白さを感ずる

道の片側には廃庭があり

ところどころの萩の叢は

もう紅い蕾をつけてゐる

飛石の上に

背の青紫に光る蜥蜴が

長々と陽を浴びてゐる

白い柵にからむ蔦の葉が

美しい寄木細工となつてゐる

私は此の庭をも見すてヽ

進まなければならぬ

前方の青い青い空を

山脉まで此の道がつヾいてゐるからだ

道がだんだん低くなつて

河の面に近くなつた

(たで)

岸の花蓼にとまつてゐた

むぎがらとんぼが

すいと飛びはなれた

花蓼の穂がいつまでも

ゆらゆらゆれてゐる

その根本の水に

やごがゐて

まもなく出る世の中の

どんなだかを夢みてる

(夢を見るにはあまりにも醜い姿だけれども)

ひかり

白々と陽光に充ちた此の道の眞中に

堆く馬糞がこぼれてゐる

その大膽さに驚きながら

避けてとほるときその中に

こがねむしの羽音をきいた

ああ、何にも、どこにも

生命と陽光のあふれた此の道を

いつまで、どこまで私は歩まねばならぬのだらう

己の生命のはかなさとあじきなさを知る私には

あまりにも耐へがたい此の道だのに

此の陽光と生命にみちた道だのに

大阪風物詩

一、

まひる日の光の中に

泥にごりの水 ゆたにたゆたひ

カフェエの電燈も

白日の陽に見れば儚げな

濁り水を通ふ快速艇の

立てた波は

貸ボートの船腹を

ひたひたと打つて

一町向ふに消えたその艇[ふね]の

とんとんと鼓動する

エンヂンの音がいつまでも絶えぬ

河岸をめぐつて

並び立つ料理屋の三階には

ものうげの三味の音[ね]が

いつまでも いつまでも──

もの皆の饐えたるところ

もの皆の頽れしところ

廃頽の堀を充すは

泥濁り水

かにかくに悲しきものは

まひるび

白日光の道噸堀よ (四、九、一九)

飛行機 (四、九、二二)

飛行機のプロペラの音たえたりとわが見上ぐるに宙返へりゐる

秋空はすみとほりたり飛行機のとべる高さを低しと思[も]ひぬ

大阪風物詩 (HYSK君(※ 不詳)に呈す)

二、

聳えたつ五重の塔の

秀末[ほずゑ]の空は青々と晴れたるに

何すればあまたの人

此の舗道[いしみち]をむれ歩める

道傍に並[な]み坐[ゐ]たる

經木書師[きやうぎかき]の列は

白癩[びやくらい]の乞食[かたゐ]に似て

わが夫[つま]の わが愛し子の

戒名書かす男[をとこ]女の

眼に涙なき

又數多の小店ありて

果物 剃刀 箸 玩具

菓子 及びありとある

安値のもの並べたる

御堂には誦經の音充ち

有難き伽羅沈香[からじんこう]の香は

堂外[どうのと]の人群に及べれども

本尊の御眼に貪婪の相ある

はた人泥雜[ごみ]に

迷子ありの札立ちて

小さき童の頬黒くなるまで

泣けど いなけど

いつまでも答ゆる人なく

白髪の老嫗[おうな]哀れと呟くなる

日毎には豆食ひ飽かず

人の手に飛び来たる鳩の群れ

白々と堂の屋根に糞しゐる

また更に怪しきは

占師[うらなひ]の貧しき姿

人毎の宿世説く書賣ると

声挙げて説けるを

その息の仄[ほの]酒の香にも

眞実[まこと]かと老幼の耳かたむけたる

かしこには怪しげの布張りし中

宿縁めきたる化相[けさう]の

蠢くと口赤き婦女[をみな]の

黄色き声して説ける

はた支那人の手品使

鼻口より蛇[くちなは]の頭尾[かしらを]出し

二裂[ふたまた]の舌赤々と

流れたるうたて(※おびただしい)涎は

長々とつヾきたる

又不可思議の萬華鏡[ひやくめがね]

視界一面[まのあたり]に化[あや]しき姿(夷[ゑびす]三郎の面に玩具の馬にのりたり)

まひる日の中におどりおどる

仮面[めん]の中[ぬち]の顔のよし泣かむとも

表面[うはつら]のおもしろさに人々笑ふ

あヽかくも空の青きが下

安髪油[あぶら]と体の臭

ひたぶるに充ちたるところ こヽ

人皆は老いたるか幼けなきか

壮者[わかもの]のあらぬところ こヽ

(たまたまに艶[あで]めきたる女の来るは

盲[めしひ]にてしが母に手を牽かれたり)

眞実に下界[したつよ]の心地こそすれ

淫婪と貪慾と嘘言[まがごと]と

おほよその罪にみちたれば

かヽる時塔[あららぎ]の九輪の光

おどろなる白衣のものたちて

まがつみのことば叫ぶと見えて

はた消えたる

さてはまた一群の大邪鬼[まがつみ]地の上をゆきかふ

──即 熊鷹眼 掏摸[ちぼ (※スリ)]

人の身なすかまいたち

人ごみを足疾[ど]手早に

ぬひ走る

(あやしさにみちたるところ

あやしさにみちたる日 彼岸会の天王寺)

(四、九、二四)

葛城行 (四、九、二三)

疲れ来て見る眼に青き松虫草こヽの日向に咲き乱れたり

赤々と曼珠沙華咲く田川べをいつまでつヾくわれらの道か

夕蔭の蜜柑畑に実[な]る蜜柑まだ青くして葉とまぎれたり

夕畑にたわヽになれる青蜜柑こき表皮[うはかは]に光り含[ふヽ]みつ

山かげの細渓川の岸おほひ胡蝶花[しやが]の厚葉はむらがれるかも

向つ尾の斜面をおほふ檜[ひ]の若葉茂み深みて青波をなす

稚檜(わかひのき)しげりしげれる林中道のくらさに水流れたり

ここにして眼下に低きかむなびのうねび松山田中に立てり

草山をなせる頂はろばろし雲洩れ陽照りいよヽはるかなる

近つべの黒山の彼方山頂の草山に照る雲もれ陽かも

田の中を今来し道の白々とますぐに走りとほくつヾく見ゆ

楠の茂りも深き神の杜われらのみけり神の美し水

かむなびのかみのみもりの楠の葉蔭にのみしうまし水かも

はろばろと谷をへだてヽわが見やる金剛山を雲おほひたり

この道は今は高みに至るらし谷川の音いやとほざかる

萩の花尾花むれたつ高原の秋のこヽろに泣かまくしをり

下界[した]おほふうすもやの中長々と光かすかに石川流る

眞暗き檜林を歩むとき人殺さむとひそかに思へり

青栗のいが夛き道わが友のざうりの足をり危ぶみにけり※

栗の樹のことごと毬となれる枝に一房残る栗の白花

山頂の草原の中細々と人通ひ来ぬ道のつヾけり

蛇[くちなは]は友の杖先尾振りつヽやヽに滑りて穴にかくれたり

つかれ来て山のふもとにかへり見るかづらき山は夕霧らひせり

高原の秋の風情[こころ]に浸る時松虫草に虻ゐたりけり

同行に村山高氏、丸三郎大人、本宮清見大人、小林正蔵君、豊田久男君、増田正元サン。

曼珠沙華 (四、九、二六)

一

さてもまつかな花の色

眞実毒をこめたれば

さてもあやしき花の色

轢死女の傷の色

二

赤々と彼岸花の咲く野道を

眩暈を感じてあるいたよ 僕は

いつか誰かヾ死んだ時 枕許に

咲いてゐた花だつたことを意識して

眼をつぶつて歩いたけれど

眼の裏[うち]までその赤さが沁みこむんだつたよ

三

しびとばな

子供は死人花と呼ぶ

そしてその花の莖で

首飾を作る

ダーリヤ (四、九、二六)

天竺牡丹[ダーリヤ]と呟いて

さて眺めると

ゆらゆらとゆれてゐた花だつたよ

コスモスの垣 (四、九、二八)

コスモスの花垣の中に

僕がゐて

垣の外を通つたのは

きれいな女の子だつた

女の子の頬には

コスモスの色が映つてゐた

(夛分僕にも)そして

二人は恋をしなかつたのです

攀葛城山而作歌四首並短歌 (四、九、二九)

空晴の、秋の一日を、吾友と、集ひい群れて、弥高[いやたか]の、葛木山に、攀らむと、

河内の國の、野の道を、はるばる来れば、路の辺に、曼珠沙華咲き垣内に、柿は実れり、

美しと、思ひて歩めば、足引の、山路に入りぬ、溪川の、流を渡り、奥深き、林を過ぎて、

久方の、天の久米橋、登り立ち、遠見放[さ]くれば、近つ辺の、黒山の彼方、頂の、

草原に照る、雲洩陽、見の尊くて、涙流れき

反歌

葛木の山を高みか萱原をなせる頂片日でりせり

金色の大日の光 頂の草原にます仰ぎ見放[さ]けし

久米橋を、後にのこして、我等行く、道は高みに、登りゆき、清谷川の、水の音も、

聞えずなりぬ、道の辺の、草原の上は、はぎが花、尾花のぢぎく、咲きみだれ、空の光に、

耿々と、い照り輝き、吹き渡る、風の穂先に、さうさうと、響き靡かひ、秋の気の、

満ちに満ちたれ、青空の、高きを仰ぎ、白雲の、白きに嘆き、種々[くさぐさ]の、

花の姿を、目も離[か]れず、眺めてゆけば、心たぬしも

反歌

高原にあきの風吹き薄穂の白きなびかし流れゆく見ゆ

長々し、道を亘れば、頂も、間近になりぬ、疲れたる、足をふるひて、岩がねの、

こヾしき道を、踏み平し、峻[さか]しきなぞへ、うちのぼり、葛木山の、頂に、

着きてし見れば、あなあはれ、大和大野は、久方の、天の霧立ち、畝火山、

かすかに見えど、三諸(みもろ)つく、三輪の神山、巻向(まきむく)の、檜原も見えず、

河内野は、もや立ちこめて、茅渟(ちぬ)の海、漁り小舟の、かすかにも、

見むすべもなく、將た谷の、彼方の神山、金剛も、雲立ち渡る、あやなしの雲 ※

反歌

千早振る神の怒かこヽにして國見をすれば雲立ち隠す

あぢさゐの、さゐさゐ沈み、山峽(やまかい)の、道を下りて、夕暮の、大和の國に、

降り立ちて、振り仰け見れば、葛木の、山の頂、はろばろと、夕霧ひせり、草枕、

旅の情は、身に沁みて、金木犀の、花の香に、思ひぞ偲ぶ、その故郷を

反歌

こヽにして心がなしも夕かげに金木犀のかほりみちたり

曼珠沙華 (四、一○、三)

昔の花のまんじゆさげ

今年も赤く咲きたりと

わが幼友つげて来よ

曼珠沙華折りその色に

幼きこひを思ふ日の

心いたしと告げて来よ

木犀の香 (四、一○、一五)

もくせいの香[かほり]うするとわが見るに本の黒土に花ちりしけり

もくせいの香うすれぬこのよひの月の光はすみきはまらず

信太山ニ秋季演習 (四、一○、一二、一三)

なみすヽき穂に出でにける高原の果の山脈雲なびく見ゆ

高原の果の山辺になびく雲うすじろくして山襞[ひだ]すきて見ゆ

芒穂の稚穂の上に風わたりなびく穂先に紅を含[ふふ]めり

唐辛の細葉がくれに赤き實はみのりたれ花いまだもさける

熟れうれし黄金稲田の畦畑に里芋の葉のゆれのしるしも

ひむがしの村の家々白々と壁光る見えわれら倦みたり

松林の朝のしめりのすがしもよ木の下笹に茸ひそみつヽ

ゆふあかりのこり長しも薄根にのこる雨水白々と見ゆ

夕明り未だも白し谷間[あひ]の池の面のほの明く見ゆ ※

菊賣 (四、一○、一八)

手の尖端[さき]につめたさ感じ歩きゐて菊賣る人に会ひにけるかも

籠に入れし菊の花株濃緑の葉の上にしるき朝の露かも

月影 (四、一○、一八)

月かげの映り冷しポプラの木枝動かさずしずまりゐるも

露じめり冷き瓦屋根に立ち望遠鏡に月を見てをり

月ぬちの兎の姿くろぐろと望遠鏡[めがね]にうつり更けぬ此夜は

向ひ家の屋根の露霜さはならし(※ちがいない)この月かげにぬれぬれて見ゆ

満月の空に照れヽば生駒山やまの輪郭[かぎり]の明らかに見ゆ

満月の光くまなしはろばろとみなみの山の夜ながら見ゆる

満月の光寒しと見ゐる時屍を焼く臭ひ通ひ來ぬ

村端[むらはて]の死人焼場[しびとやきば]に煙立ち此の月空に登りてあらむ

月光の明るき今宵ものかげにいとヾの虫の鳴きひそみゐる

明星[あかぼし]の光痛しとこれの戸をとざしてわれは寢ねにけるかも

星空 (四、一○、二三)

銀[しろがね]のたまのみすまる昴ぼし東の空にこよひのぼれり

すばる星六つ連(こぞ)りてこの秋の澄めるみ空にのぼりけるかも

人のこのわれの東をみけるときすばるのほしは昇りたりけり

生駒ねの北の傾斜[なぞへ]にかたわれの月は眞赤くかヽりけるかも

邪事[まがごと]のまへのしらせと紅き月山のなぞへにゐたりけるかも

高空にあんどろめだの光ありあめの夜霧にいきづき深し

人間の測りの果ての遠さより来れるものぞこれの光は

あかしあかし東の空に照る星の光の色に情 熱[ほとほ]る

東の空に昇る昴、アルデバラン、はてはあんどろめだの星雲を見むと、望遠鏡[めがね]をもちて

ひたすらにながむれば、昴なす六連星はしろがねの連珠の如く、あんどろめだの星雲はあやしき人魂の色に似たり。

さてあるでばらんのあかきいろに、こヽろいきどほろしとまでながむるときとなり、ちかくのひといへのへ(家の上)にひと立つとさわぐめる。

をかしともをかし。あやしともあやし。さてもかヽるおもむきひとたびにして、たちまちはなれたるぞこヽろう(憂)き。

星見ると屋根の頂わが立てばおぞ隣人怪しみにけり

星空の空の光にわがすがたさやかに見えし人さわぐなり

丈夫(ますらお)のわれの背高し屋根の上に怪相立てりと人おどろける

人々のこヽろ騒がせますらをのわれは見呆うけつこの星空を

雲の動き (四、一○、二六)

鬱々[おほおほ]に垂れたる空よソリダゴ(※不詳)の花のゆらぎはしばしもやまず

敵のせるトライ(TRY)口惜しと目をそらしわが見る空に雲行き早し(対商大戦)※

魚座[ピスセス]の賦[うた] (四、一○、二四)

冷々と秋の気が人の身に迫り

白楊[ぽぷら]の木が葉を落しそめるころ

空の南にかヽるのは

北の魚星座である

光の薄いこの星の集りは

水の美しい池の底

落葉の散りたまつた中を

背の色もうすく、ひるがへり

閃めく小さい魚を思はしめる

その池は山の奥にあつて

平常は人の来ない寂しい池だ

けれど、見ろ、東の空を

血の様に眞紅い月が登らうとしてゐるだらう

彼こそは只一人の此の池の訪問者

でも悲しいことには

人に慣れないこの魚達は

彼が近くへ来たときには

底の落葉の堆積の中へと

一匹づヽ姿を隠して了ふのだ

月は青い顔をして

池を廻り

好意を裏切られたものヽ寂しさに

顔を引歪めてゐる

さうして彼が足音を消したとき

又もや魚達は

ぽつりぽつりと姿を顕はすのだ

可哀想な魚達

そしてそれにもまして可哀想な月

月こそは永久に孤独であり

魚こそは永久に愚かである

焚火 (四、一○、三一)

湿り深き此の夕暮を赤々と焚火もやして人ゐたりけり

仄ぐらき空に羽虫の飛交へる此の夕暮に火はもえゐたり

焚火燃[も]す人ことごとく背きゐてたき火は独りもえゐたりけり

長塚節の「土」を讀みて感あり作る (四、一一、二)

母さん 母さん

畑の隅 青い陶器の壷の中

母さん 母さん

畑の隅 苗代胡頽子[なはしろぐみ]の木の根もと

母さん 母さん

壷の中 ぐみの細根が垂下る

母さん 母さん

私の 白い帷子朽ちました

母さん 母さん

ぐみの花 青く咲いたを御存じか

「末句の二句はうまいね」Y※ 保田與重郎の書き込み

こすもす (四、一一、四)

こすもすの花の盛はすぎにけり花の小さきを従妹は挿[かざ]す

おそ秋の空の冷さこすもすの花は小さくなりにけるかも

記念祭の人出を夛みほこり立つ校庭に咲けりあきにれのはな

(商大記念祭一一、三)

川霧 (四、一一、八)

川霧はたかくのぼらず地にはひて赤きともしのゆれて行くなり

きり這へるこの浅宵を人行かずともしび一つ遠くある見ゆ

街中[ぬち]をきり低くはひ丈小[ち]さき嫗[おうな]が二人もだし歩けり

おうな二人ともしびさげて我がまへをさらばひゆくに心いきどほる

わがまへをあるく嫗をぬかんとしさげたるともしにてらされにけり

嫗二人後となりけり何ごとかきりにかくれてもの云ひにけり

こころ怖ぢ足をはやめて歩き去りかへりみすればともしゆれゐる

老嫗らの歩みあやぶし提灯のひかりのゆれはつゆさだまらず

幽庭 (四、一一、八)

南天木[なんてん]のくきにつきたるしろだにのかずおびたヾしなにかおそるヽ

なんてんにつける白蝨とらずして日をへにしかばそが子を産めり

やむなくて殺す親だにをよび(指)もてはぢけばつちにおちて音せず

土におちてまた動かざりしろだにの生命かなしみ取ることを止めつ

白だにの卵かへりて生(あ)れ出づる子だにの数はいかにせむとぞ

◇

わが庭のしぶかきの樹に実れる果の赤きをめでヽこの日ごろ經ぬ

渋柿としれヽどあかしかきの実の色にくはむときによぢのぼる

枝先になれる柿のみとらむとししばしためらふなんのこヽろぞも

木の下にしぶかきをくひそのしぶに口ゆがめたれつひにくひつくす

口中のかきの渋みははなはだし柿のおちばに唾きしばしばす

◇

こぬかあめとなりの煙低くはひ棕櫚の半ばにはひまつはれり

あさじめり煙昇らず隣家の乾魚やく香はこヽまで來る

厦門[あもい]の港 (四、一一、一五)

南蛮広記を讀みてわが心は神父ども來りし南をおもふ

ろーまんていつくな夢の詩をおもふのである

われは懐ふ 南[みんなみ]の厦門の港

眞夏日の光溢れたるところ

白き家々並びたち

石壁に緑波ひたひた迫る

あヽ厦門

ひかりの港

南の港

港端れの磯辺には

世にもあえかなる紅き花 白き花

彩々[とりどり]に咲き乱れ珍らしき

伽留羅の鳥歌ひとぶ

あヽ厦門

南の港

ひかりのみなと

さてまた夜の空には

黒々と寄来る大濤の丘

かすかにも夜光[やから]の虫のひかりにまぎれて

南十字[さざんくるす]の星照らすなり

此の時なれや

鐘樓の上

黒衣の神父[ぱーてる]熱き情に

あな尊と、わが主ぜすす(イエス)のきみのみしるしと禮拝す

あヽ厦門

かみのみなと

みなみのみなと

あかねさす晝となれれば

海に向へる窓ことごとく開き

窓ごとに乙女ゐてものぬひつヽ

うたふ唱 えぞしらぬ

窓辺なる籠の中

羽美しきおうむ鳥語り

色の海風さやさやと吹き入るなり

あヽ厦門

こひのみなと

南のみなと

われは又想ふ かの街の

家の壁毎に這ふ

縷紅草の紅き花の

かなしさを

かくして あヽわが夢は

よごとよごとにかよふなり

ああ あもい

かなしきみなと

わがあこがれぞ

ぱらいぞう(※パラダイス)

曲馬團[さーかす]の歌 (四、一一、一六)

(道化うたふなり)

松竹座にヂヤーネツト・ゲーナーの「くりすちな」を見る。

さーかすの場あり。まづそこで作つたといふもの。

これなるは こすもす曲馬團

宇宙の果から はてまでも

旅して歩く曲馬團

至る所でもてはやされる

さあさ お入り みて おかへり

さても一座の花形は

銀鞍白馬の王子様

すべての女子にちやほやされる

「眞理」のわかもの 永久[とは]なる若さ

さあさ お入り ほれこみなされ

さてまた一座の女王様[くいーん]は

眞赤な帽子に緑の上衣

うす紅しよーる(ショール)のはでやかさにも

一脉たヽへたしとやかさ

常しへをとめ 詩[ぽえーとり]

さあさ お入り みとれて おかへり

「眞理」の王子の手下となつて

曲乗 曲藝 いろさまざまの

技[たくみ]を見せるはそれそこに

ずらりと並んだ若者達よ

哲学[ふいろそふい] 科学[しあんす]二組になり

さあさ いろいろ はじまり はじまり

さあさ踊れや おどり子達よ

青い上衣にうす紅つけて

靴音かろく りずむのだんす

おどれ おどれや 踊子達よ

青い上衣にちかちかするは

浮気男子の熱情[なさけ]の先よ

何をくよくよ 踊子達よ

かあい男とわかれを惜みや

山の烏が啼くさうな

おどれ おどれや 踊子達よ

「光」のおどりこ 「音」のおどりこ

「色」のおどりこ 「香」のおどりこ

「語[ことば]」のしらべに 調子あはせて

靴音かろく おどれや おどれ

さてさて一座の御見物衆

下手な踊にお飽きがござりや

おのりなされや廻轉木馬

まはりまはつておめヽがまへば

お降りなされよ そりやそこが

お前様らの 運命[さだめ]のありか

のらしやれ のらしやれ 廻轉木馬

運命の木馬 神妙不思議の

さても今夜の入りの無さ

運命のあらはし怖いとか

眞理のあらはれいやとてか

詩[ぽえーとり]も気に召さぬ

やれやれ不入りの曲馬團

入りがなければ女も酒も

縁切 すつちよん やんれやれ

まづまづ休まう くたびれた

晩秋の四辺 (四、一一、一五)

霜降りて寒くしなれり庭隅の楓もみぢぬわが知らぬ間に

朝々を寒しと思ひてわがをれば庭すみのかへで紅葉[もみぢ]てゐたり

にはすみにかへでもみぢて居たりけり秋深しとぞおどろきぬ我

柊の白き花々霧に匂ひ今年の秋もまたゆかむとす

ひヽらぎの上枝実となりしづえには白き花咲きまさに散らむとす

町を這ふきりは昇りてあまづたふ太陽の面ながれゐるなり

天傳ふ朝日の光うするヽに見れば流らふ空の高霧

あかしあの並木色づきはらはらとひそかに鳴りて葉を落すなり

あかしあの落葉しき降るその中を自轉車のりて人来たりけり

噫 森博元君 (四、一一、一八)

森博元君。京都の人。野球部員にして左翼を守り、対抗試合に安打二本を放ち勝因を作りたり。君は資性淳朴、純情の人にして、後輩を懐ふこと篤く、君が勧誘により入部せし余の如きも、

常に君の理解と同情に慰められて委員の職に居るを得たり。對校試合数週間前、胸部に疼痛を感じ、一時帰宅して加療し、稍康きを得たるものの如く對校試合には平日の如く元気に活躍したり。

夏休初に当り再び症を発したるものヽ如く、又全快の後、二学期始と共に再発し、遂に悲報の原因となりたるは吾等の等しく傷む所、心に忍びざる所なり。

君の性、沈思、粗放なる部の空気に全くは一致し得ざるものありしが如く、尚或る精神的煩悶あり。常に意を一に野球にのみ注心を得ざるを己に苦しみ、人に謝しゐたりき。

今にして思ふ。君が遊撃又は外野を守備し失[ミス]をせる際の、我等の言の不孝なりしを。是亦君をして病の餌となす一原因たらざりしか。併れども君は怒らず、悲しまず、

常に愉快に気持よく我等を導きたり。部員にして、一人の君が罵言を知れるものなく、一人の叱責を受けしものなし。我等はその春風の如き人格に甘えし所無きやを省みて、

深く憾むるものなり。

ああ森君。我等の兄に対する態度には幾他の許すべからざる点がありしにも拘らず、莞爾として受けて呉れた兄。ほんとうの親しみを以て語る事の出来た兄。文筆を以て敬はれた兄。

兄の幾夛の思出は、永久に我等の胸中に生きるであらう。冥せよ、悟せよ。併れども我等かの元気なりし兄の死したりてふ言を、誠に信ずべくして信じ得ざるを悲しむ。

嗚呼、森君、森君。出来得べくんば今一度生き還つて呉れ給へ。君は死ぬには余りに惜しい美しき心の持ち主なりし。森君、君はほんたうに死んだのではないのではないか。

僕丈が夢、恐ろしい悪夢を見てゐるのではなからうか。森君、森君。君の面影は余りにもはつきりしすぎてゐる。森君、森君。あヽ気が狂ひさうだ。乱文も乱筆も心のまヽを表すことは出来ぬ。

悼 森博元君 (四、一一、一七、一八、一九)

丹波[たには]やまとほつらなりてうらがなし森博元は今はあらずけり (於新京阪電車 一七)

何しかもはるばる来けむ京の街夜霧をりゐて君在まさぬに (京の街)

ちヽのみの嚴父[ちち]の御顔にありし日の君がおもかげかよへるものを

(君[み]が)棺の前にぬかづきまなにみつるなみだこらへておとさヾらむとす

両親[かぞいろ]の悲嘆[なげき]おもほえわが涙かくさむとすれ隠さふべしや

君がみ名かはりたれかもまなに満つる涙にわれはさだにみがてき

何しかもわれは来にけむみ柩にのれる学帽たえてながめえむ

ある時はわが手に觸れし学帽ぞ柩の上にまさにおかれたり

学帽の徽章の光まなかひに涙あふれて見ゆといはなくに

森博元今はあらずの嘘言[たはごと]をまさに此の目でみるがかなしさ

君がからだひつぎの中に入りたれ死して入れるとわがもはなくに

いとし子を失ひたまひし慈母[はは]のなげき人の子われやいかでみすごさむ

銀閣への道の暗さよしみじみとひとのいのちをこほしみにけり (國行氏を訪ねて)

比叡の山につらなりのぼるともしびのひかりかなしとふたヽびはみず

暁の巷は寒し君が棺柩車にうつり今いでむとす (霊柩を見送る)

うつそみの君がからだは此の行にふたヽびみざらむたへがてぬかも

すこやかにありし君なれやこのちさき柩の中にいまはおさまりつ

いつしかに忘れてもへやおそあきの京の街ゆく靈柩自動車[くるま]のひヾき

おもおもと空は低しもこぬかあめ君が車にふりにけらずや

君がむくろ燃すとふところ鳥辺山けふよりのちはみのたへめやも

今日よりはなどみすごさむ大路行く君が車に似たる靈柩車を

こさめ降る京のちまたを行きしかばあはれましろに山茶花ちれり (川勝氏を訪ねて)

つちの上にましろにちれり山茶花はかなしきはなとみてすぎにけり

雲のゆき南に疾し幻にきみがすがたのみえにけらずや (洛西にて)

かくのみにありけるものを友もわれも命のはてはかたらざりしか

すヽきほはほヽけにけりなひとみなのわびしむふゆはいまかきむかふ

芒ほにあたる日ざしをつめたしとまなことぢたり光の中に

白き日に眼とづれば君が影かたちとヽのはずあらはれきたる

午すぎて時雨やみたりわが友のむくろは遂にもえはてにけむ

さよどこにこらへかねたり君がおもわものいはずしてありありと見ゆ (夜床に入りて 一八)

何しかもこヽろたへむやありしひの君がおもかげさながらに見ゆ

現[うつつ]にはふたヽびあはじあはじとぞまさに思へば身もふるふがに

面影ときみはなりけりしかなればそのおもかげになみだながるる (追想一九)

弔 森博元兄 (四、一一、二○)

野球部の弔文、小竹迚(とて)も作れないといふので丸と僕と二人各々作つたが、丸が讀む事になつたので、書いたものが讀むのがよいことになつた。僕は此の弔文を、 それで葬式の日に胸の中で誦してゐた。

森博元兄

「あなたが死んだ」といふ言葉を私達は未だに信じられない。 丈夫な体をユニフオームにつヽんでグランドを走り、又安打をかつとばしたあなた、一緒に愉快に語り合つたあなた、

それは皆ほんとうの現実の事ではなかつたか。あの目、あの口、僕等が現に見たそれの持主ではなかつたか。僕等はどうしても此の世界をはなれたあなたを考へることは出来ない。

でもあなたは死んだのださうな、あヽ思へば短いあなたのいのちとそして僕等との交りだつた。短い生命の間にもあなたはあなたの天分で出来るだけ美[い]い事をなし、

思ふ存分味はれたかもしれない。しかし僕等との交り、野球部の集りではどれだけあなたは悩んだことだらう。

僕等は謝する。すまなかつた、森君。あなたはずゐ分苦しんでくれたね。グランドでの肉体的につらい練習、これはあなたの死因となつた。それから苦しさをこらへてがんばつたこと。

これもあなたの死因でなくて何であらう。その中でもあなたは笑つてゐてくれた。つらいことがあつてもその僕等に怒らなかつた。かういふあなたのつらさを知りながらも、

僕等は何らあなたのためになすところがなかつた。それもあなたのいのちの長くながくつヾくであらうことを十分に信じてゐたからではあつた。かうまで短い命であつたとならば、

あなたのためにも、御両親のためにも、あヽ、もう云つても何にもならない。併しあなたの死は僕等に何といふ敬虔さを与へることだらう。

この敬虔さはいつまでもいつまでも大高野球部と共につたはつて行つて、その中にあなたは生きてゆくであらう。森君、あなたの生命は永久である。

しかしあヽ、あなたはもう僕等の追憶の中でしか生きられぬ人となつたのだ。あの対校試合にヒツト二本をとばした人、酒を自慢にした人、心のきれいだつた人、すなほだつた人、

怒りをみせたことのなかつた人、ボールの速さをほこつた人、それらが皆此の世界の中に起こつたことであつたのに。僕等はやはりあなたの死を信じ得ない。

僕等はいつまでもいつまでもあなたのかへつて来る日を待ちながら、その日まであなたをおもひおもかげにしのんでゆくのだ。

でも、何といふさびしいことだらう。寒いさびしい冬が来るといふのに、あヽ森君、御両親のなげき、洋々たる前途、そして僕等のかなしみ、さうしたものがもし霊にわかるとならば、

もう一度かへつて来てくれたまへ。男らしくない愚痴なのぞみではあるけれど。 伏して顔前に彷彿する君がおもかげにお願ひする。

たまゆらをわがまなかひに入り来り直に去れどしるきおもかげ (グランドにて)

この土にまた立たざらむ君ゆえに心かなしみこの土をながむ

まぼろしに君がおもかげこの土にボール投ぐ見ゆさながらに見ゆ

君が魂あり通ひつヽ此の地に今日も遊ばむ吾には見えなくに

わがまへに並びゐませるみはらから(親類)ことごとく泣けばわれも泣きたり (葬の日に)

君が友のかぎりつどひて泣きしとき堂の外には小雨降りたり

冬来 (四、一一、二七)

一

友よ手を握りあつて眠らう

せめて残つたわれわれまでもが離れ去らないやうに

君は手を握ることによつて死をさけうると思ふのか

此の世はもつと頼りないものだよ

友よそこまで云はないでくれたまへ そしてともかく

手を握りあつて眠らうではないか (森の死後、部員の人に寄す)

二

冬は野に来て

菊の花弁を凋ました

女は襟巻をまいて

首のあざをかくす

僕は黄色い顔をして

極光[オーロラ]の夢を見る

三

憂鬱耐へ難くして

戸外[そと]を歩めば

収穫[とりいれ]の時季[とき]なり

人々悉く稲を扱ふ

他人の働けるを見ては

わが腐りたる胃の腑

疼き始むるなり

ああ懶惰の血は

わが体内に遍し

東山 (四、一一、二一)

ひとひとりはふりてのちのあとつかれ電車に乗りて東山に到る

知恩院の大き甍よわが眼の下にあれどもいよヽ巨きくし見ゆ

清水の裏杉山の蔭斜面羊歯の瑞葉はおほひ茂れり

裏山のなぞへ一帯を羊歯の大葉おほひ下りて道に迫れり

夛羅の木は白くなれりけり杉山も霜洩るらむと道を登るも

眼下の谷を埋むるもみぢばの下びの道を人行くおとす (清水)

やヽにして人は見えたりもみぢ葉の下照る道にふさはしからぬ

清水の音羽の瀧の名はよけれかけひを傳ひおつる細水

紅葉[もみぢば]の下の流にうすき濃きもみぢしづみて流動かず

雨霧はこの杉山の杉幹にしづくとなりて光ながるヽ

冬來 (四、一一、二八)

夕暮の小庭に立ちて梧桐の枯はをもやし心しづまる

蒼桐のかれ葉柄はもゆる時音をたつなりかすけきものか

あをぎりの枯葉の焚火けむり立ち白さヾんくわの枝にまつはる

山茶花は夕の闇にさだかなり風おちたれやさゆらぎもせず

山茶花の白花のもつ明るさは此の夕庭に君臨しゐる

初冬の空のなごみのさ中より鳥一つ出で視野を横ぎれり ※

陽の光あまねきみちの白ひかりくもの糸ひとつ見えて消えたり

夕空はなごみにけりな棕櫚の木の葉がひに見ゆる星影のさえ

憤怒 (四、一二、七) 本宮清見君を理事にしやうと推したが、宣傳の下手と文二甲の不熱心の為に一二○対七○で大敗した。懦子[だし(※小心者)]俣野を理事としたのは、 学校側にも悲しむべきだけれど、仕方がない。皆が本宮を知らないのがわるいのだ。

朝庭のひひらぎ苗に見入りゐてこの静けさに死なむとぞ思ふ都會[まち]の囂音[おと]田舎の家の庭にゐて何かおさるヽ心にきヽし

まちのおと大き壓力[ちから]と迫り來ぬ此のあさ庭にひそまりゐれば

都會のおとつばらにきけば往きかよふ電車の笛の音もまじれり

都會の音の持てる力は二百万の人間の呼吸のもてる力か

まちのおとたえずひヾきてつきざりと八角金盤[やつで]の花を見つめてゐるも

まちの音耳にきヽゐて目に見ゆる柊苗をゆらぐとぞ思ふ

大いなる心の怒耐へ難く活山茶花の香[かほり]を嗅ぐも

花絶えて入りしことなきはなづヽに花を活くるも怒の仕業

友よ 悲しむな

象牙の塔を出たのは

他人のためにとではないか

再びあの塔へ帰らうよ

塔は月の光にぬれてゐる

安息がそこに待つてゐる

己達はそこで

又生命と詩を語らうではないか

塀外[へいのと]の樹の赤き果[み]は近づけば蔓すがれたる烏瓜の實

懐疑 (四、十二、十四)

此の樫の大木の根元に

子供の幾年を過して

私は夛くの旅人を見た

その中で最も忘れ難いのは

破れ馬車を馳けらして

光明の市(と彼は云ふ)へ

去つて行つた彼

私は子供心にも

もしや彼の破れ馬車が

光明への障碍となりはしまいかと

疑つたのだつた

童心を失つた此頃の私には

彼の破れ馬車が

市へ行き着いたかどうかまでも

疑はしくなつて来てゐる

併し市までの荒野を

車をのりすてて歩く彼

或は心屈して途にうづくまる彼を

思ふは耐へ難いことではある

小春の暖さ (四、一二、一九)

五十年に一度といふ今年の小春の暖さだつた。その長さもずゐぶんつヾいて十一月の終から、十二月の半過まであつた。

十二月の初といふに此のぬくさたんぽぽの花を道にみつけたり (帝塚山)

きまぐれのぬくさにのびし豆の芽はつヾきて来る霜に枯れるとか

方々に櫻咲くとふあたヽかさおそれ心にありがたがるも

山茶花 (四、一二、二三)

さヾんくわの植込中のくろ土はおち花びらにいよヽ黒しも

山茶花のはやく落ちたる花片はやヽくたされて黄に染りゐる

山茶花は盛過ぎしかつちのへに落てる花片かさなり満てり

山茶花のおちはなびらにみちてれるこヽの細路来む人もかも

童子と野火 (四、一二、二四)

夕ぐれの枯野の上に赤々と野火をもやして童[こ]等ゐたりけり

赤々と野火のほのほの靡く後童子等叫びしたがへる見ゆ

あかあかと野火は盛りになれりけりほのほの中に童子等はゐる

童子等は危ぶみ心つきにけむ上衣をぬいで炎[ほ]を叩きゐる

野火消えぬ焚火のすすを童子等は叩[はた]きおとして上衣着てゐる

除夜 (四、一二、三一)

ゆふあかり冬木の梢にしろじろと雲かヽりゐて動かざる見ゆ

ほのぼのと心うれひて大年の夜空ながめてゐたりけるかも

おほどしの夜を深みて一つ星雲のきれまに照れる寂しさ

魍魎[すだま]など荒ぶる夜てふおほどしの夜空曇りて重たきものか

(第1巻終り)