���W�w�嗤���]�x

�c������ ��W

���a15�N9��17�� �q�����@��

(���Y�����p�� 8)

21p 217.5cm �㐻�J�o�[�@\1.00�@(1000��)

�����K�F����

(2006.11.10up�@/�@2006.11.24update)

Back

���Ȃ����݁y�c�����ȁz�w�嗤���]�x1940

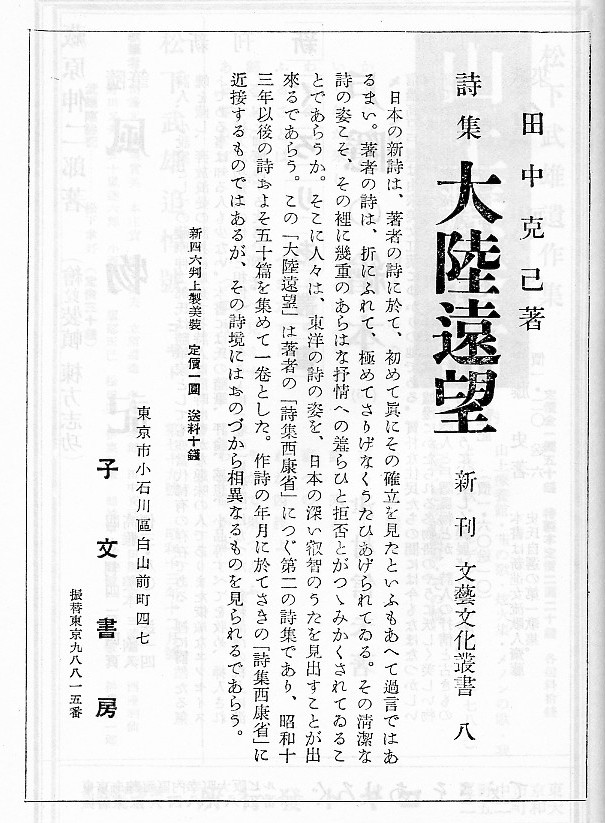

���W�w�嗤���]�x

�c������ ��W

���a15�N9��17�� �q�����@��

(���Y�����p�� 8)

21p 217.5cm �㐻�J�o�[�@\1.00�@(1000��)

�����K�F����

�@����͂킽���̑�W�Łu���W���N�ȁv�ɂ����̂ł���B�킽���͂��̐ق��𒆎x�Ȃ�@�c�P�����ɂ������悤�Ǝv�ӁB����͂������ӂ킯����ł���B

�@�c���͂킽�����u���N�ȁv���o�����Ɗ������������ď��a�\��N�̏\���ɉ������ꂽ�B����ɂ������̈���������₤�Ɏv�ӁB�����サ�炭���͌̋��̘A���ɋ���ꂽ�B

�嗤�ɏo���̖�����ꂽ�̂����N�̎O���������B���̎��A���̓R�M�g�̔��s���ɑ��B�ł킽���̎��W�����߂�ꂽ�B�킽���͂����`�֕������Ƃ���ϊ��������B

���̐ق����W�ɂ͐�y��m�l�̂��肪�������オ���������A���̂ǂ�����܂��āA

��n�ɓn��O���̂܂�������킽���̎��W�̂��Ƃ�O���ɂ����Ă��ꂽ�Ƃ��ӂ��̂��Ƃ����������B

�@���̂��֎����ɂ͂킽���ΐ�n�̓��B������ւ�������������B����ɂ͂������ӓ�т̎������Ă�B

�@�@��

�o���̓��ɁA���Ȃ��̎��́A

�����̔ޕ����玄���ĂB

�킽���͂��Ȃ��̎��W�������ɒu�������ƌg�ւė��������B

�킽���͒T���Ƃ��A���̑��Ô铽(���݂���)���ꂽ�邽������A

��(����)�����G�}�����ɊJ���č�(����)���₤�ɁA

���Ȃ��̎��W���Ђ̂ɂ͂��(�Ђ�)���B

�����Ŏ��͂�����(����)�������B

�̏�ɂ͑������ɐ�����Ă�B

�킽���͂��̏����ő���E�݁A���Ȃ��̎��W�ɂ��Ƒ}�B

�@�@����

�F�̔��������W�ɁA�킽����

���X�A���X�œE�݂Ƃ�����Ԃ�}�B

(�����A����Ȏ��A����ȏ��X�I)

���o�āA���W���J�����A����瑐��

�����ɉ����ԂƂȂ�āA�Ђ����

�₳�����p���A�����܂c���Ă�B

���͂₠�̂�͂炩���͖��������

�߂�����̌`�ɂȂ�ʂĂĂ͂���A

�c�������Ԃ́A���̌������B

���̈�̉Ԃ��A�킽���͈�������߂łāA

�j��ʂ₤�ɂ��Ǝw���Ĕ������Č�����ɁA

�ԂɓY�ւ�t�̗��ɂ�����Ė��Ԃ�������Ƃ��Ă�B

�@�@�c���͂܂����Y��������ł��Í��W�ȂǂƋ��ɂ킽���̐ق����W���w���̈Ԃ߂ƂȂĂ��R�����Ă���ꂽ�B

�@�c���̋��������͑S���P����ԂƂȂĂ�ēG�������ߋ������ɂ݂����܂ܑΛ����Ă��B�₦����ْ����v��������ӏ��ł���B��R�̉����̓��������݂��Ă��̉��Ɍ��ŐQ�邾���ŁA

�钋���ʌ�����ɂ��Ă�����Ƃ��������B�C�܂������ǂ����Ɏx�ߕ��̌��e�ۂ������ł����ŗ���ƕ������B�ʂ��Ę@�c������ɐ폝�Ĉꎞ�㑗���ꂽ�̂͂��̔N�̏I��߂��ł����B

�킽���͂�����Đg�̂Ђ����܂�v�Ђ������B

�@�S�ア�킽���ɂ͂������ꂢ���Ƃ����Â����Ƃ̕��������B�������킽���ɂ͂܂������ɂ��Ƃ�y�m�F�̂��ƂƂĂ��ȂقɎ���ʂЂ��ݐS������A

�܂���т�f���ɂ���͂��ʒm㵂̏����B���������X���̋��ɂ����Ă����@�c���̂��Ƃ����͂��̂킽���ɂ��f���ɑՂ����Ƃ��o�����B

�]�Ă���Ȍ�킽���̍�i�͎��Ɍ����ď����Â���ꂽ�B���ꂪ���̉������N�L�]�ł���Ȃɗ��Ă��܂��̂ł���B

�@���̎��W���܂��@�c���ɂ�ēE�܂��嗤�̔������ԁX��}�ނ��Ƃ��o����ƐɎv�ӁB

�@�@�@���a�\�ܔN�Z������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c������

�����@�@�@(���a15�N9���@���Y���I 9����)

�n���[�a���͈���Z�N�Ɍ��͂�

(���̗��N�ɂ���͐��ꂽ�̂�)

���̏T���͎��\�Z�N�Ǝ���������

��㔪�Z�N�ɍĂь�����Ƃ���

����͂��̏���ǂݐS�y���܂Ȃ���

��������͈�x�����̐������Ȃ����炤

�v�ӂɐl�Ԃ̑����ӂ̂�����ɓ������̂�

�m�Ȃ���l����͂���قǓ

���l����l������܂���̂�

����̒m�Ȃ͂���̎���ɏo�ė���̂�

����̗��l�͂���̐����O�Ɏ��̂�

�c���O�[�X�@�@�@(���a15�N6���@�R�M�g 96��)

�������t��(����܂�)�Ɠ̏�(�Ƃǂ܂�)�̗т̒��ɔނ͌e�ւ�

���ē鎭�i�g�i�J�C�j�����Ў��̓���V�Ђ�����

�쐶�̌I�l���(�Ă�)�ƌςƂ���@�F�ƌՂƂɖT�ЂĖ��肵���̂����Ɍe�ւ�

��ق��o�ł���̓�����̎}�Ɩџ��i�t�F���g�j�Ƃ�萬�肵

�����i�E�B�O�����j�̒��ɐ����܁i�X���[�s���O�o�b�O�j�ɖ��肵���̂����ɖ����

�����(��������)�ƐY(�͂�)�̎��Ƃ�V�Ђ����̂��̍����

�Ă̖��邷����A�x(�����O�_���X)���ǂ肵���̂����Ɍe�ւ�

�I���N�}�́A�A���K���́A���i�̗͂��ɉ���

�[�[���́A�����]�A�A���O���̗͂��ɉ��ЂďZ�߂���̂̈�l�����Ɍe�ւ�

�V�ɋF�莵���ɋF��n�ɂ������̐_����

�����ɉ̐_���Ղ肵�h�i�Ȃ���́@�b�܂ꂵ���̂����ɖ����

�r���F�̒܂��̂�����M(�ӂ�)�߂���Ղ̉���̂��ꂵ����

�����ꔭ�̏��e�̍���O�z�̍��ɂƂǂ߂�

�������t���Ɠ̏��̗т̒��ɉi��(�Ƃ�)�ɖ����

�킪�a�����@�@�@(���a15�N9���@�R�M�g 99��)

�����O�\����@�Ă̐s�����

�������炷�ׂĂ̕��ɕY�Ă�H�̋C��

��╨���Ƃɂ܂ł�����t�ɂȂĂ��

�l�̋L���̒��ł͂܂����̓����ʂ�

�吳�V�c�̓V���߂̓��̊ۂ��Ђ�߂���

�ċx�݂̍Ō�����Ƃ������Ɣ߂��݂Ȃ���

���̓��������̓��Ƃ��ꐡ�����ւ������

�l�ɂ͂����ċx�݂��Ȃ����Ƃ��������Ȃ�

�H�͕����Ƃ̓V��Ɍ��Ă��q�������̂��̂�

�������Ă͂��͂��Ƃ͂��߂��Ă��

�Ō�̐䂪�e�����������

���j������ɕ������𗧂ĂĂ��

���̊�̖͐̂l�����肾�ƍȂ�����

Ein Märchen�@�@�@(���a15�N8���@�ނ炳�� 8����)

�Ő��̂܂�Ȃ��ɕ���(�ӂ�����)������

����ɉe�f���Ğ�(�ɂ�)�̎�������

�����ň������l�̏������֕�(�����f)��x��

�x����č��炤�Ƃ�����֎q���Z�����Ȃ���

��l����������ċ��������ɂȂ�

��͐��_�͔������̌O�������

���̎��l�͌��������@�K������

�����ǂ��̈�l�����͑����v������

�����ė֕��̓������Џo���Ē��߂�̂���

���̊y���������ɂ��s�^���������̂��Ƃ��v�ӂ�

�ӂ����ƐS�����܂�̂���

�������s�� 1 2�@�@�@(���a15�N8���@���Y���� 26��)

�ݐF(�ɂт���)�̊C���k���߂���

�Ⴂ���R������͂ޏ������s(�܂�)�ɍ~�肽�Ƃ�

������������Ă��D�Ԃ͂������̌��ӂ։B�ꂽ

�w�O�̍L�ꂩ��꞊(�ЂƂ���)����哹�ɂ�

����(�ނ�����)�����������グ�Ă��

�����̏���ނ��Ă��̂�

������ٔ����ƌx�@�Ǝs�����Ƃ��炤

���v���f�������������͒��w��

��Ԃł͏������ދ����@�҂ł͎ԕv�������肵�Ă��

���̂������s�x��̕�������X�͏������Ŗ�����

���a�I�����͂����ł��s��̉̂������Ă��

�����@���Ƃ֎s���ɑI��邱�Ƃ����炤��

�܂����Ƃւ��̎s��Ԃ̎��l����ւ��邱�Ƃ����炤��

��������܂��₤�Ȏs

�M駂̍J�ɂ��ā@�����ꔫ�̍g���V�����i�[���j���[���j��u����

�킪�Ƃ��Ȃً��ꂵ���v�͂����

�@�B�ɂ��Ă̊��z�@�@�@(���a15�N5���@�H�Ƒ�{�U�O�V�� 5/27)

������˂������Ɉ��镔���̓s�J�s�J�P��

���镔���͔��Ɩ��Ƃō�������Ȃ���

�݂�ȋٖ��ɑg���͂���Ĉ�̂ƂȂ�

���̎n�Ƃ�҂Ă��@�B

�ǂ��ɂ��̗͂̎�̂�����ł�邩�͂킩��ʂȂ���

�S�̂Ƃ��ėY�X�����C鮂��Ă�

���ł������o�����������Ăǂ���ƍ��Ă��z

�����o�Z�̂��тɒ��߂Ȃ���ʂ����w���̓�

���̂Ƃ��̊��������X�v�ЋN��

��Ƃ��ĉ�(�Ђ�)�������̌����Ă̂Ƃ��ǂ���

�s�g�ȗ[���@�@�@(���a15�N5���@���V�� 5/20)

���̏I�������čs������

�����ɂ��(�ɂ�)���ɕ�F���Y����

���炭�͂��Ɖ����䂭��Ԃ̚b������������

���������ł��ꂪ�����Ȃ��Ȃ�J�[���̂������

�g������(�e�[�������v)����h�ꂷ���

�l��(������)�͐Â��ɂȂ�z�e���̐~�[��

�H������Ӊ������X��欂���

�q�������͗��e�ɁA�����͗��l�Ɋ��Y����

�A�R�̗[������������ɗ����͂��߂�

����Ȍ`�̉_��s�����Ɍ����Ă��

���ĂЂƂ�̂���͗��ĉ��y���ɂ͂���

�����s�i�Ȃ̃��R�[�h��������

���ꂪ���܂ւ̎������[������

���N�@�@�@(���a15�N5���@�ᑐ)

�͖�i�A���C�j�֖l�������̂͏\�Z�̎�����

��\����(�T�U���N���X)��A���S����g���ԍ炭���K��(�Ԃ�������)

���ق�̍����仁A�f�](������)�\�\�����������̂���������

�`�g��(���イ���傤)�����Ă��ߏ�������������

���đD��(�ӂȂ�)�Ђ̑����Ƃ�����뗤�ɏ����

���H(���r�����X)�߂��ܓ�(�����݂�)�ł䂫���Ӑl�̊�̐���

����킩���ʌӋ|�̉�(��)�A���ƏƂ���̂Ă肩�ւ�

ῂ䂭�����ꂵ���ĉԂȂnj�������₾��

���͐����������Ăǂꂪ�ǂ�Ƃ��m��Ȃ�

�����ɉƂ����Ђ����āA���V�u�ق̒u���Ă���

�킪��(��)�̊������Ђ����Ėl���A��(��������)�������̂�

�͖�֖l�������̂͏\�Z�̎�����

���Ҏ� 1 2�@�@�@(���a15�N4���@���� 4����)

������͐��Ղ����A���

�܂���𐁂��ʗ��t���̗тƂ�������

���̎��ɖl�͒������ԁ@���Ă

������ɂȂ��F�B�͊P���Ȃ���

���̊O�̕��i�����߂Ă

�r�X�������i�������ꂪ�m���̐l�Ԃ�

��̂Ȃ�ƌ�������̂�

�l�͂��̎c���Ȏ��₪��������

���������肰�Ȃ������t�̗��邱�Ƃ�

���Ƃ����҂��ĂȂ��̂ɂ��ǂ��ǂƌ��

�a�l�͂܂����̕s���ȊP�����I�ւĂ���

�Ⴂ�m�ꐺ�ł����]��

�u�������t�����������悭���Č����̂�

���̊��҂Ō������G�߂͂ƂĂ������₷�����v����

���ܖX�͉萁���@�R�X�͐�

�G�߂̊��҂͂��ׂĖ������ꂽ�I

���������̕a�l�́H�@���҂����҂́H

�����̂����鑋�ɂ͕~�z(�V�[�c)��������Ă�邪

����ɂ͎r�L�����т���Ă��̂��B

���� 1 2�@�@�@(���a15�N4���@�V���� 4����)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@������߄���

���̓��݂͂�Ȃ��₢�f�U������邵

�}�}�̌��t�����Ȃقɕ����Ȃ�����

���ɂ��K�N���Β|(�J�[�l�[�V����)���A�����������Ȃ�����

���̂����������ɐ���Ă����

�������͔g�~��ɍs�Ă݂���

���T(�X���[�f��)��������(�m���E�F�[)�����A�ǂ����₵������

���D��������Ђ��蔑�Ă��

��������Ă���ƋC�����܂���

���ꂩ��V�A�g������D�D������

��R�̏�q�����₩�ɍ~��ė�����

�����čŌ�ɏo�}�ւ���l����Ȃ��Ȃ�����

������鞂��������k���~��ė���

����Ɗ��������Ă������Ă��

�u�����A���ꂪ�j�c�|���A�\�N�ڂ̃j�c�|���v

�������͂��̎��A���݊�Č�����

�u���k����A���Ȃ��̑��̋�؍����L�q�ł���v

���̂Ƃ��������͂ƂĂ��K��������B

�C�l�z�e���@�@�@(���a15�N2���@���Y 2����)

�������ɔ~�̂Ђ炭�ɂ͂܂��܂�������

���̎Ō���������

�Q���ׂ����q�Ɍ`���������̕��֕����Ă݂悤

���܂̋x�ɂ��y���݂ɂ���e�q�͗����̂�����

�Ȃ������Ă�Ċ�Ȃ��ȗ��l���u��

���~�������ȋ��d(�{�[�C)��ɂ��������͂Ă���Ȃ�

���̂����ۂ��|�^�[�a���⍻���ނ₤�ȎM�X�ɂ�

���Y�����Y�����������₤��

�����~�̓��̌X���ʂ���

(���̂₤�ɒZ���l�����������)

�i�F�̂������ւ���s����

�Q���ׂ����q�Ɍ`���������̕��֕����Ă݂悤

�c�I���Z�S�N�̒��@�@�@(���a15�N1���@���Y���I 1����)

��ԑ������z�̌�����

���o��ܘZ�x�O�@�瓇�̐��(�V�����V��)���̐�ڂ������߂��Ƃ�

���̑傢�Ȃ�N�̒����͂��܂�܂�

���̐�����Ɖ��\(�͂ȂÂ�)�𐼐i��

�x�m�̒���^�g�ɐ��߂邱��ɂ�

�߉q�����������̋N���h�ڂ���ЁU��

�킪�ƂɌ�q������Ђ炫�܂�

�܂����̕��͖��Ă�܂����@���̖����

�݂Ȑ[�����҂̖������Ă�Ȃ���ł�

�����Ėk���A�ϓ�A�����A�J���A���c�A�싞�A�Y�B�A

�@�쏹�A�����A�L���A��J�̏\��̏ȏ�ł�

����ʐl�Ƃ��ĕ���������҂Ă�܂�

�Í����ł͌R�n������

�ɕE(���Ă���)��k�͂��Ȃ��獂���z���܂��B

�D�� 1 2�@�@�@(���a14�N12�� �������_ 12����)

�D��̒����Ɉ�̎ԑ�����~���Ă

�G�߂͐��ɒ��~�@���͔���ł���

��ɂ͋Q��Ǝ��a�Ƃ��ے�����_������㫂߂Ă

���̎Ԃɂ�q�H�ƌĂꂽ�j��

��(����)�����������߂ēƂ育�Ƃ�����

�u�ǂ̉������䓙��e��悤�Ƃ͂��Ȃ���

�����Ďt�͂킪���̐M�����Ȃ��킯��

�킪���̍s�͂�Ȃ��킯���l�ւČ��悤�Ƃ�����Ȃ�

�킪�m�A�킪�m�ɑ���ʂƂ���͂Ȃ���

����͎t�̎��M�����߂������֎v�͂��v

���̎Ԃɂ�q�v�ƌĂꂽ�j��

���������Ȋ�����Ȃ���Ƃ育�Ƃ�����

�u�ǂ̉����������e��悤�Ƃ͂��Ȃ���

�t�̓��̎���Ȃ��Ƃ𗝐��ł͒m��Ȃ���

����̐��q�͂��̑傫��������Ƃ����k�߂�

�l�ɗe�����₤�ɂ���̂͂킯�̂Ȃ����Ƃ���

�t�����ނƂ������Ă��ꂪ�߂����v�͂��v

�܂��ʂ̎Ԃɂ�畣�ƌĂꂽ�j��

���̎ᔒ���̓����������ēƂ育�Ƃ�����

�u�ǂ̉������䓙��e��悤�Ƃ͂��Ȃ���

�����Ă��ꂪ���ł͂���ɂƂĊ������̂�

�Ȃ��Ȃ�e����Ȃ��̂����ł���N�q�ł��邱�Ƃ�

���X�Ɋm�M����Ă��̓��Ǝt��M����S��

���ʂ��Ƃ̏o����̂��ꓙ�K���Ȃ��炾�v

���̂Ƃ������̎Ԃɂ�V�N�̂ЂƂ�

�Ղ������炵�Ď�(����)�����Ђ͂���

���̐��Ƃ��̋Ȃ͞D��əz�X�Ƌ������B

�嗤���] 1 2�@�@�@(���a14�N12�� �������_ 12����)

�[�邲�Ƃɑ�C�̂قƂ�̋u�ɗ���

���Ɍ��Čږ]����̂����͂��ƂȂ�

�����[���̒����Ƃł͔g���}�ɍr���Ȃ�

��R�̙ꂫ���������@���̒��ɂ�

����ȂԂԂ����܂��Ă

�����Ă��̈�������]��

�u���̂��߂ɂ��O�͉��������̕��Ɍ��ӂ̂�

���̊C�̔ޕ��ɂ͓ݏd�Ȗʖe������

�ܐ�N��晍�(������)�Ɨ����̗��j������

���F���������������s������݂�

�����œ��X���Ќ�����忂߂��z�Ă�邾����

���̑��ɉ������Ă��O�͒��߂Ă��̂��v

����ɑ����͔���g���Ă������ւ�

�u�����Ƃ����̂��߂Ƃ���͂Ȃ��ł����

���̖�Е��ɂ͑G�������̂��܂��Ă�邩���

�����������Ă��O�ɓ��ւĂ�炤

�킪�c(����)�������ӎu���@�~�]�������Ƃ�

�Ȃىʂ���ʑ傫�Ȋ�Ђ��Ƃ�����

���ꂪ����̌��𑛂����Ď~�܂Ȃ����炾�v

�����]���Ƃ��[��̑��ɂ̒�����

�����̓�(�p�S�^)�A���܂��̝i��(�A�[�`)�A���܂��̏�O�Ȃǂ�

�Ɨ�(�������)�����F(����)�ɋP���̂��������B

�����������悤�ƂƂ߂邷�ׂĂ̐l�Ɉ����ꗝ����������

����ƌ���Ƃ���I�яo���ꂽ�ł����������{��ŒԂ�ꂽ����

���o�ɂ͔���^�֒��o�ɂ̓��Y����^�ւ����

��������̃t�B�N�V�����ł���t�B�N�V�������猻�����������������

�������������ƌĂ�

��N�@�@�@(���a14�N12���@�F[��A] 30��)

�킪���V

�������W�R����Encyclopaedia Britannica(�G���T�C�N���y�f�B�A�u���^�j�J)��(�Ȃ�)�ׂ��鏑�I�̏�

�A�y���A�t���X�R�A��̕����A�V���ƂȂ�т�

�͞ǂ��s�����N����(���ꂱ����)����

��������鎞���̊��|���o��

�{�Ȃ������Ⴋῂ��R������

�u���Ă�ꐶ������Ɂ@�ւ�͂�����

�@���S�̎�(����)���肵�����͍��̂킪����

�@���Ȃ����Ȃ���Ȃ��`�[(������)�݂̂Ȃ肵��m�炸

�@�������̎�(����)�ЂƂ�̏���������������

�@��Ђ̎�(����)�ЂƂ�̐�m�̌����������炳������b(����)���݂�

�@���čV�R�ƌ��������炭�@�m�Ȃ��N�ɋ��߂��

�@���ܐ�N�@��������ɂ����ċ����������ɗ��߂��炸�v

��(����)�ʂ�Η܂����܂����v�Ɖ�����O�j�̏��忂�������

�C�b�@�@�@(���a14�N9���@�l�G 50��)

�C�̎��Ԃł͐��߂���Â��߂������낪�ł�����(�̂ǂ�)�ł���

�����ɕՏƂ�����͒��V�����X���ĕ���

�ނ݂͂ȕ\���ттē��]���Ƃ�܂��Ă��

�g��C����v�����N�g���⋛�̌Q���ߐ�����

�킽�������������ƕ�Ƅ����Ƃ͊�𖾂��ċ�����Ă��

�C�Ƌ�Ƃ̉����鑊��

�ˑR�A�q�̂킽���ɂ͂��������|������

���̌�ɂ͖邪���邾�炤�@�₪�Ē���(�����Ђ�)���͂��܂邾�炤

�ہA���܂������̂��₩�ɒ������Ȃ��痬���̂�m��

�����čł����Â��Ȃ��̎����ʂ��L�������킪�]����

�r�X�������̂̉�ɂ�Đ��f�����u�Ԃ�z��

�킽���͕����Ăѕ���Ă�

���̂₳�����u��(���X)�H�v�ɓ��ւ�̂����߂��

�����ɂ��@�@�@(���a14�N10���@���Y���� 16��)

��͐�����@���@��

����(�X����)�̂ނ�͐��ɕ���

����̂��Ěe�����͂�

(���̏�炩�̂����͂���

�@�����Ă����Ă���˂�)

���Ă���q(����)�Ɗ݂ɘ�(��)��

Swan(�X����)����(��)��Ƌ��ӂ��

�������O(����)���J�肩�ւ�

���̐����̂�������

���X(����)�����������

����ɍV(����)�߂Ă����䂫��

��͐�����@���@��

�܂��ЂƂ������������

�s���@�@�@(���a14�N10���@�R�M�g 88��)

��\���قǒJ��ɉ��ēo��܂�

�O�̟�(����)���ƈ�o�̎R���Ɩ����̕S���̉Ԃ�����

���ł͗�������������

����S��\�Ă̐��(�݂Â���)�R���_��ттĂ��

�����ւ�Ή_�R��z�������̑����P��

���̏��������䂪�g���ӂƂӂ肩�ւ炷

�����Ă��܂͎R�F�ɂ��ւ��ǂ낫��������

�����Ȃ邩�ȁ@�R�́@�n�́@�V�́@�_��

�đ��@�@�@(���a14�N8�� �R�M�g 87��)

�������̗���Ɣ����q�Ƃ̊�

�đ��̒��ŋO�����J�[������Ƃ���

�����ɔޓ��͑�������҂��\�ւĂ

���̊ۂƐF��ȉ��ЂƂ����ā\�\

�����l�\�����{�s���}�͎��삷��

�J�[���ł���͈�x���x���ɂ�

���̂Ƃ��ޓ��͓��ɏł����������

���X�X

���͑�N�̏�ɂ�������

���ɏł�����͂�����

�����R(������)�Ɂ@�������y��

���܂����̍��}�ւ邱�Ƃ��炤

���肬�肷���đ��̃J�[���̂Ƃ���

�|��Ђ邪�ւ茩���Ȃ��Ȃ����̊ۂ�

���������юv�ЕԂ��Đ������Ƃ��炤

�x�m�Ɋ���� 1 2�@�@�@(���a14�N10���@�V���� 10����)

�Ă̓����̎s�X�͂��́u�]���v�̃J�X�p�̒��̂₤��

���V�ɃL���L���Ɣ��˂�����(��)�Ă

���ɏo�悤�@���ɏo�悤�@�����ɂ̖͗X��

�S���Ԃ߂镗�ƒ��̉̂�����

�@���͗��ɏo�������Ă�����̂܂ւ�

�@�̖X�������@���ƒ��̉̂���

�@����������@�x�m�́@���F�̃A�t�^�k�[���𒅂�

�@���̂ЂƂ̂₤�ɗ����ɗ��Ă

�b�{��[�ɔ����@�B��܂ŗ����Ƃ�

�x�m�͗[�f���ɐ[�g�ɂȂ�@�₪��

���ɂȂ�@���ɂȂĕ��Ă��܂�

���̂Ƃ����̂ЂƂ̎��̑���(�J�[�e��)�Ɏ���

�����_��������Ƃ���ӂ̂�������

���͎ԑ��Ɍ��Ă�ā@���������řꂢ��

�x�m��@�x�m��@���₷�݁@���̕x�m��

�z�K�̏h�Ŏl����x��đ��d��(�X�^���h)�������Ƃ�

���͂���x���Ђ������řꂢ��

�x�m��@�x�m��@���₷�݂��@�������������

�z�K�̒��@�@�@(���a14�N10���@�F�J���{ 10����)

�R�X�Ɉ͂܂ꂽ�Â��Ȍΐ��̕���

�Ȃ��炩�ɍ~��Ă䂭�Q��������

�čՂ̗����@���͔��Ă܂����Ă��

����̖�̂���religious�ȋ����͂ǂ��֍s��

���������_�̉e���ΐ����悬��

���͌K���Ɩ���钬�ɂ��₢��˂𓊂�������

�隬�ɂ��@�@�@(���a14�N7���@�R�M�g 86��)

�܌��̛ӂ����R�ւƓo��

��������@�������������Ĕ�������̐�

�ꂵ��ῂ䂢���̒��ɐ����Ă��₤�Ȉꍏ(�ЂƂƂ�)

�����Đ̂̏���ł��钸��

��ʂɃA�l���l�̉Ԃ��炫����

�M���Ȃ������K�N���b(��������)�ɓZ�Ђ��Ă��Ƃ���

��(��)�悤�@�������̂̐l�̖��͐��ւ܂��@����ɂ�

�ڂ�����ނقǔ߂����v�Ђ�����

�܂����o�ė��������g���镽���̂������������܂�

�ڂ𐅕��ɕ�(��)�Ă@�����Ɍ�����(��)��

��́u�i���v�̐Ⴊ�@���肰�Ȃ�

����������ȏ�ᰂ������ƂɒX�ւĂ��̂�����

�ԖɊ��@�@�@(���a14�N7���@�{�Y�W�] 7����)

�`�̉Ԃ��炯�Ύ��ɂȂ�����v��

����̍�����������q�������ĉԂ�҂�

��ɂ��t��(�悠��)��҂��@���ɂ͗[��]��

�u���̂�����@�ς�ĉ��ɂȂ���ށv

�u�V���A�����䗗�Ȃ����v

���@�@�@(���a14�N8�� �l�G 48��)

���z�Ԃ̂����͂�@�|�M�̂��Ԃ�����

�����ɐ��܂͂���Ă�傫����̎���

���܂��̓����ܖ�����

�|�Ɛh�q�Ɩ��\�̏����������

��ǂ肬�@�@�@(���a14�N5���@�{�Y�W�] 5����)

���̋ΐ�̑��̂܂ւɂ�

�傫�ȉ|�̖����Ă��܂͗��t���Ă��

���������̎}�X�Ɋ�(��ǂ肬)�����Ă�Ă��ꂾ������

���ꂪ��Ɏv�͂���������̂�

�ؗ��̌��ӂ̓������낢��̐l���䂭

������͊`�F�̕��̎��l���s��

�����ߌ�����ɂ͗X�֎����Ԃ��䂭

����Șb�ʼn��̋Ζ��Ԃ���z���o���邾�炤�ˁB

�~�������@�@�@(���a14�N5���@�V�� 5����)

��q�̔M������Ή��ɏo�Ē������

��ɂ͉ԍ炭�Ȃ�

�ԏ��̓���Ɓ@�����̈�p(�ЂƂނ�)

�~���z�����݂̂ȋ���

���т������킽���D�X�Ɩ点��

�����Ȃ��킪��ɑ납���葓���k(����)��(��)��

��q�Ƃ��Ɗ��N���Ƃ��ɏZ�މƂȂ��

������@��q��

����@�@�@(���a14�N5���@�V�� 5����)

�������s���Ĉ������Ƃ�

���o�@�Ƃɂ��܂˂�������Ђ炭�ɉ����ĒĂ�����

��̏�������鏼�̎�q�����

�y�ɂ����ȂΈ���Ƃ̑��(������)�ƂȂ�����

�����銴�S�ɕ�����̑���

�����Ђ��@�@�@(���a14�N8�� ���Y���I �n����)

��(����)������(�܂Ȃ�)�@��������@����������

�₩�Ɋp�Ɣ�(��)�����ď��肵�g��㵂Â邲��

���̑f�U��̗D������

���߂Ă���Αz�Џo(��)��킪��߂��Ƃ�

���܂��@���ɔ�(����)�ւĂ悫�ЂƂȂ�˂�

��������ǂ�����ɂ���v�Џo��

������@�@�@(���a14�N5���@�Z�̌��� 5����)

�킪�F�̑�(�ق�)��̓��Ȃ�

���番�����ɂ̂ڂ�Ό�(����)�����

���������ȘZ��(�݂ȂÂ�)�̑��z�̉�(����)

�݂Â��݂̐��͂����܂���(��)�Ă킽��

�߂����R�̐t�݂Ȃ��Ȃ���ނ�

�炭�Ԃ͎}���Ă��Ă��Ȃ���̕X���ԂȂ�

�y(����)�t(����)�ł䂭�D�̂���

�����q(���Ƃ߂�)�݂͂Ȑ��߂Ēj(���̂�)�ə~(��)��Ď��ɂ䂫�ʄ���

�����Ɋy�̉��͐��ƂƂ��Ė�킽��

�Ȃ݂��X�ւ��킪��ɂ�

���̐��ɂ���ʌ��i(����)�����

���{�̏t�@�@�@(���a14�N3���@���Y���� 9��)

���ȂقȂ邱����ɂ͏t�����̂���

����ɂ܂����X(�����炢)�̏����̂���

���R�̗s(������)�Ӑ�͌����Ă���ǂ�

���N(����)�̗��t���킪�Ƃ肠��

�Ȃƌ�q�ƐЂ��č����

�y�����������V�����A�����Q(�ӂ�)�݂�

�₪�Ă₪�Ė��m��ʑ������炫�o�ł�

��(��)�ƌ�(����)�ƉƂ��������͍��Ȃ肫

��q�@���̐�(��)�ꂵ�����܂�

���ȂقȂ邱����ɂ͏t�����̂���

�����~���](����)���A�����͂Ȃ�

�z���悬�肿�����Ăт���

�����̉�b�@�@�@(���a14�N2���@�ނ炳�� 2����)

�͂��߂ɔ����ԕقɎ���g�̂ӂ��Ƃ�̂���V�l�����A�̉Ԃ����Ђ܂���

�u�킽�������͐��E��������ʂ邽�߂ɐ���ė����̂�v

���ɔ����ԕق̒ꂪ����Ɖ��F���t���[�W�A�̉Ԃ����Ђ܂���

�u�������A�킽�������̊](������)�łނ��߂ɂ�v

���g�̐��m����(�v������)������ɂ��R�c��\�����݂܂���

�u�������A�킽�������͏t�������ɗ����̂�v

�ΐF�̃o�i�i�̖�s������(�t�F�j�b�N�X)��S���̖Ȃǂ�

�ʂĂ��̉�b�Ɏ����X���Ă�܂���

�l�͂����C���ɂȂĎ��̊O�֏o�܂���

�s���[�c�A�����Ȃ�ĂЂǂ������炤

��ʂ͖̌쌴�ɖk���������Ă܂�

�O���݂̋𗧂ĂȂ���l��ῂ��܂���

�u���E�����������̂��ق肪���邾�̏t���������̂��ӂ��Ƃ�

�@���͖̌쌴�ɂ܂��������p(����ۂ�)��

�@係��炭�܂ł͐M���Ȃ����Ƃɂ��Ă������v

�]�Ă��牷���̂��삳���Ɉꐡ�����₤�ȋC�����܂���

���l�̐��U 1 2 3 4 5 6�@�@�@(���a14�N2���@���̂� 2����)

�l��͌Âւ�冂̍�

���N�����̈�n�Ɍq��������闫����

���̈⚖���������E����

鰌��ƓC�����ēV���O���̌v���Ȃ����Ƃ���

�R�X�͂��̖~�n�����т����Ƃ�͂�

����������礱�]�A���]�A�×ˍ]�A���]�����s���č~��ė���

���]�����̎x���́A���N�Ȃ��痬��ė����n�͂�����n��

�v��ȗ��̖��W�Ő̂̉Ò�{�A���͊y�R���Ƃ���

������(����)�ĉ���R������

(���̎R�ɓo��ΉĂ̓���

�@���Ղ�������̎R�X��������)

�ꔪ���N�ނ͂����ɐ��ꂽ�Ƃ��ӂ���

���N�͎l�\���ł��炤

�ނ����w�ɂ���@�h��v�����u����

�A���A�l��͓S�����L��肩�瑍���⎢�L���ÎE����

�v���̌�����ꂽ�Ƃ���ł���

������������h�����ꂽ���R�[����

����a���A���̎�͐��m�M�̏�ɐ���ꂽ

�ނ͂��̎ʐ^�����ăT�����̂₤���Ǝv��

����l�N�ނ͓��{�ɗ��w��

�ꍂ�ƘZ���ƂɊw��Ō�A�����̈�ȑ�w�ɓ���

�ނ���U�w��a���w���w���Ȃ�

�����̖�����D�ꂽ���m��w�ňȂċ~�ς��悤�Ƃ̐S����ł���

����ܔN���{������ӏ���v����

�͐��M������������ɔr�����͂��߂��Ƃ�

�ނ͒����ɏ�D���ď�C�ɋA��

�����ł͐l�X�͈������ƕς��l�q���Ȃ�

�������ގ��g�Ɨ��Ă͏h�̋ߕӂ�

�H���ւ낭�낭�킩��ʈʂ���

�ނ͂����œ��{�ɕ��߂�A�����j�n�N�ɂ͕����a�@��

���{�l�̊Ō�w��哪(�A���i)�Ɨ�������

���̗����͔ނ����ĕ��w����������

�A���A�̓�(�Q�[�e)�Ɛᗉ(�V�F���[)�Ƃ��������߂�

�~���[�Y�����B�[�i�X�Ɠ��������Ƃ���

��ɐl�X���Ȃ����߂���@��

�ނ͘Q�֓I�ɂȂ�Q�֎�`��������

�ނ͉̓��̗��̉̂�A�Ⴋ�ۓ�(�����e��)�̔Y�݂��

�ᗉ�̃l�[�v���X�p�Ȃ̃X�^���U���

�{�Č�(�V���g����)��䟖���(�C�������[�[)���ւ���

(�l�͂��̏��ǂ����܂�D�܂Ȃ���)

�����N���E��킪�~�ނ�

�R����肪�N�ė����w����

���X�ƋA�����Č܌��l���ɂ͑唽������(�f��)�����s����

�ނ͂��̊ԓ��{�ɗ��܂Ă���A���{�̐V���G������

�����x�ߐN���I�Ȍ��_���ʂ�������

�����Ė{���̊w�Z��V���m�ɑ��Ă

����O�N�ɂ͓�����{�ɋ����Ȃ��Ȃ�

��C�ɋA�Ĉ�B�v�仿�Ⴝ���Ƒn���m���N��

�a���w���U�w��w���������

���w�G���u�n���G���v��u�n���T��v�����

���w�̗͂Œ����̐N��S�̒ꂩ��h�蓮�������ƍl�ւ�

���������͐h��v������ɏ\�]�N

�c��͐������Ă����c�m�ǂ���

����̓y����a�Ɖ����ق�Ƃ���Ȃ�

�v���R�͌R���Ɖ�������ԂƂ���Ȃ�

�R���͏��Ăٔ̕��̑������ƕς�Ȃ���

(�v����Ɏx�߂͌Â��x�߂̂܂܂���)

�����������V������ł����������Â���

���Y�}�Ǝ������{���a����K������

�h������Ăъ����k���ŋq������

�ނ����̍��A�Q�֔h����ߊv���h�ɂȂ�

�v�����w�����։͏㔣���

�Ӊ�������R���w�Z���k�R��擪�ɗ��Ă�

�k�����J�n����������B�A�e���j����

�����ɗ��Ċv���R�̐N�̐펀�����������

������̐��ɗ��邷��̂�����

�ނ͕������{�̑��������鏑���ƂȂ�

�����B���E�����Ɠ��{�ɓ��ꂽ

�ނ͂��̊v����`�̂��ߋA������Ύ��Y�̉^��������

�܂����̂��ߒ����̃C���e���̎x����

(�����N�̖k����w�̊w����

�ł����q���镶�w�҂Ƃ��ĘD�v�ɎO�\�l�[��

�ނɂ͎O�\��[�𓊂��A�ł����q���鐭���ƂƂ���

�]�����ɂ͌\��[�A���b�\���[�j�ɓ�\���[

�Ӊ�ɂ͋͂��ɘZ�[���������Ȃ����B)

�ނ͂����ė��j�ƂƂȂ�u�����Ñ�Љ���v���o��

�u��܂ł̎x�ߎЉ�͂܂������Љ�ł���

�ꌠ���̓m��ł��������

��������ɂ͓z��m��ɐi����

�`�̎n�c��̂����ŕ����Љ�ɐi�������Ƃ���

(���_�͎a�V�����������I������)

�ނ͂܂��u���̋�����������

���́u�����p�l�v�͐����������ւ��ǂ�

�ނ͐�t�̎s�O�ŐÂ��ɘV���䂭���Ɍ�������

���O���N���������Aḍa���ɓ��x���ς��ΊW����

�ނ̌��͂܂���(����)��A�����̈���

�ނ͗��߂����̂܂܁A�q�������ɂ��ق�

��D���Č̍��ɋA�Ă��܂�

�D���Ŏ������u�w�ɕʂꐗ��e���X����f�v�Ɖr��

�Ӊ�ɉy���Ă��̐�`�҂ƂȂ�

�ނ͂����ďœy��p����������R����č���

���X�c�R�ɒ��͂�Č̍��̎l��ɋ߂Â�

���͑����d�c�ɂł���邱�Ƃ��炤

�ނ̈ꐶ�͈����ƔM���ƁA���Ɨ܂ƈ��Ɗw���

���ׂđ��`�̓�����ł������

���Ƃւ��̈����̎d�����ܗ������ł��炤��

�l�͔ނ�������A�ނ̐�������������

���������A�s�����N�͂�����x��

(�f���X��(�͂��̂���)���Ȃ���Ȃ��₤��)

������Ȏq�����邱�Ƃ͂Ȃ����炤

�����ĉ_�삩�l��̎R���ł��̐g�����ւ�Ƃ�

�p���ɂ��s���ȕ������֖S�������

�n�[���@�[�h��w�̍u�t�ɂȂ��Ȃ��

���l�炵���ߌ��I�ȍŊ��𐋂���

���̎��@�l�͉��߂ČN�̓`�L���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̍��N�͏��a�\�l�N

�V�@�@�@(���a14�N2���@�l�G 45��)

��\�x(����������)�̏t�̉Ԃ������܂Ђ���

�䑷(�݂܂�)�Ȃ��q����������鏑(�ӂ�)�����䂫���Ɍڂ݂��܂͂�

���͉��Ɨ̈�(����)���ČÂ��Ȃ����ӂ�

�����ĚL(��)�����܂ӂ��ƌ��ɂ䂩��

���e��(���邫)�ɌX���Ă̂��s������Ζ��肽�܂ւ�

�~��ⳋL�@�@�@(���a14�N3���@�{�Y�W�] 3����)

�~�̂��т����͂��т��тЂƂ̐Q�t����邭����

�Ɏq���ɑ��̍~��̂߂Ȃ���

�����Ɨ���鐅�Ɖ_�̉e��

���������̂���̖������邽�߂�

������}�����Ƃ��o���悤��

�d����������������肵�Ȃ���

�l�͙ꂭ

�u���F�������K�N�͂������щԍ炢�����v

����w���̎��@�@�@(���a14�N1���@�����Ƃ�)

�ł��ӑĂ������̂���ɂ���

�{���͂܂����������Ƃ���ɂȂĂ��

�������f���č]�m�����┒�\�����̂��߂ł͂Ȃ��@�@�@�@�@�@�@�@���E�G�̓X��(�����₫�A�i���X)

�搶�͂܂�����ł����@�F�B��

�j�݂�c�ɋ��t�ɂȂ����@������p��

������Ȃ̂��{��ǂ݂Ȃ���ʂ������Ă�

�ނ��t���ɍ炭���̒r���͂�

�}���j�G�̔����Ԃɂ������炩�S���䂩���

�}���ق̓��d���͖���Ƃ������悩����

�������̖{�͎�o���̂�����������

����ł���w�͂Ƃ��ǂ��v�Џo��

�����Ă���ƈ��������Đe�߂̏������

����ȃV�j�b�N�Ȑ��i�����O����̎���(���܂���)��

�s��ɌՂ����@�@�@(���a14�N2���@�l�G 44��)

�Ε�(��)�⒃�̉Ԃ��������爤���o�����炤

�F�ʂ���͉��������

�����ڂ��Ԃ邽�тɑz�ӂ̂�

�r���̗t�̖��R��

�_���܂Ƃ����A�R�̒��̈ꌬ��

�s����A�����o�����Ƃ��Ȃ�������

�Ղ̔@���\(����)�����t�Ől��������

���̂��ꂪ�������Ɨ������Ă����

�k�Ɍ����@�@�@(���a14�N2���@�R�M�g 81��)

���̂�����y�n�͋N���������Ⴋ�͂܂�Ȃ�

���̖͓~�̐F��X�ւĂ��������ɂ��т�

��͒w偎�ɗ����僂Ƃ��ĐÖ��̂₤

�����k�Ɍ��ē�������

���F���捇�����Ԃ������̊X������������

����͖Z�����ŁA���̂������ɂ̂�̂낵�Ă��

���˂̉��̍��������镗�̂Ȃ����A�����Ă��̗₢��C

�����k�Ɍ��ē�������

���݂̕a�ފق͂��Â��H�@���̊��X�Ƃ����ڗ�

�ꂫ�͖ڗ��傫������A�̌��E�A�݂Ȕ����h���

�킪�s��ɂ������~���`�̎o���ΎR

�����k�Ɍ��ē����䂭

�������@�@�@(���a14�N1���@�l�G 43��)

���̕Ћ����ꐡ�����������ɂȂĂ��ӂ�ɂ�

���ɖ邪���Ă�@�����܂ŗz��������

�q�������̑����ł�z�R�͂��������Ȃ�

�}�ɔw�������Ȃ��₤�Ɏv�ւ�

�킽���͑҂������т�č��Ă

�[���̟B�̂Ȃ�����G���P�b�P�b�P�b�P�b�ƚe������

����Ƃ��������ł���ɉ��ւČĂт��͂�

�킽���͑����u���܂łƊ�ȂȌ��S������

����ł��҂������т�č��Ă

���t������(����)�̏��ɗ[����������

���̂������͂킽���̔��̂₤�ɐ_�o���Ɍ�����

�킽���͑҂������т�č��Ă

�L���̓� 1 2�@�@�@(���a14�N1���@�����₤ )

�@�L���̎s���ɂ͓�̓�������܂��B��͉ԓ��Ƃ��ĘZ�Վ��Ƃ��ӂ����̒��ɂ���܂��B ����͍���������l�S�N�O�̗��̍����J�_�Ƃ��Ӑl�����Ă����̂ŁA���̌`�͔��p�ŋ�d�ɂȂĂ�܂��B�����͓�S���\�ڂŏ�ɓ��̒�������A���̐�ɂ͋��̕�삪���Ă�܂��B ���̉��ɑ�H�̐_�l�ł���D�ʂ̑�������܂����A���̑��͕Ў�������Ėڂ��������Ȃ��瓃�̈�����߂Ă�āA���̎����̓���Ƃ��낾�����������Ɍ������̂ł��B ���\����ւ����������Ƃ������ł��B �@������̓��͌����Ƃ��ĉ������ɂ���܂��B���̎��Ɠ��Ƃ͓���ɃA���r���l�����Ă��̂œ��̍����͕S�Z�\�ڂ���܂��B ���͗�����̊K�i����Ă䂭�₤�ɂȂĂ�ĉ��d�̓��Ƃ��ӂ킯�ɂ͎Q��܂���B����ɂ͂��Ƌ��̌{�����ĕ��̂܂ɂ܂ɉ�Ă�܂������A ��v�̍��ɓ�����������啗�̓��ɓo�čs�āA�J�P��𗃂ɂ��A�{�̕Б����ӂƂ���ɓ���Ĕ�щ��肽���Ƃ�����A���̍��ɂ͑啗�Ő������Ƃ��ꂽ���̂ł�����A ���ꂩ�瓺�̌{�Ɗ��ւ� ��Ă��܂Ђ܂����B���̍��ɂ͌ܘZ���̎��߂ɂȂ�Ɠ�̕�����A���r���̖f�ՑD�̗���̂�҂��]��ŁA �אl�������ߌ�ɂȂ�ƒ���ɓo�čs�ăA���[���Ăя������F��܂����B���̉��ɂ͞Վ����ꊔ���Ă����ɐ���ɂ͔����߂�����ł���܂����B �@���̓�̓���O���ƌ���ƂɌ����ĂāA�L���̎s����̑傫�ȑD�Ƒz�������x�ߐl�̍l�֕�����ς������낭�A���Ɋ��S����l�����ȂƎv�Ă����ɋL���܂����B

慎��̔@���@�@�@(���a14�N1���@���{�̐l 1����)

�Â��_�a�̉����ɂ͌͏��t���U�肵���Ă

�C�̕��ւ�����Βi�̗�����

�����͂Ȃ₩�ɍ炫����Ă

�Βi��o�ė��鏭�������Ƃ��ꂿ����

�t�͂ЂƂ����Ȃ������ĉ̂���炷��

���j�T�@�@�@(���a14�N1���@���{�̐l 1����)

���̓��͊�����̓��ł���

���̂��ւЂǂ����������Ă

�R�X�ɂ͔�(�͂�)��̐Ⴊ�����Ă

�K�̎}�ɐ��̉H�ɕ��������Ă

�V��(�e���g)���͂��͂��������ӂĐ����Ă

������m���㗝��x�@������

�����͋}���ŋ�ɔ��ōs��

���̓��͂Ђǂ����̓��ł���

�Ⴂ�y�n�@�@�@(���a14�N1���@���Y 1����)

�����͎��ɒႢ�y�n����

�l����Ⴂ�R�X���Ƃ�܂�

���̏�ɂ͉_������㫂߂Ă

�G�⒎���b�̉Ԃ̐��E�ł���

���ꂩ�瓮���ʐ�������

�����͎��ɂ���ȓy�n����

���X���炻���������ꂱ��ł

�����ē����ʐ�����������

�V�n�C��n���@�@�@(���a14�N1���@���Y�Ę_ 1����)

����͖��Ă�閲�Ɍ���

���疜�̔n�̌Q�����Â��Âƌ���̑�C��n��̂�

�����ޓ��͒����G�炳�����g(�����Ȃ�)�����Ă���

�L���X�g�̂₤�ɕ����ĊC��n��

�n(����)����铍�Ԕn(����)����鎭�т����I�т�A�KḖ�(�����)�����

����(��������)�̖q�ꂩ��o�ė����̂����㍂��˂ɂ�m�n�����

�q���̍��Ɍ����Z�g�l�̐_�n�܂ł����

(�ӂ����Ȃ��Ƃɂ͋��n�̔n���ꓪ����Ȃ�)

�ޓ������݂ɒ����Đg�ɂЂ������@�E(���Ă���)�����ĂɎU���H�̔�����

���Ȃ���o�߂Ă��Y��ʔ������ɕM������̂�

�F���̐� 1 2 3�@ �@�@(���a14�N1���@�R�M�g 80��)

�Ìc�̌�F�̏��߂̉ĂȂ肫

���߂��l�Đ����菢���҂��ꂵ��

�܂������@���̑��傢�ɋN���

���R�i�ۂ����Δs��ƕ�����

���ɑ��Ĕ������ߋ��Ђ�

���L���L沅��蟐��i�����j�̑����������Ƃɉ

�h�����ĎO��ܕS�̕����l�Ă����

�ۗサ�ėk���Ɏ���Ζ����ׂē��ꋎ��

�X�ɂ��s�ɂ��l�e���ɂ��炴�肫

�L���������Čۂ�ł��p(�ӂ�)����

����U�Ђ��ɉʂ��ďo�ŗ����

�n�̗��ɂ�đ傢�ɔj��@�ώr�ڑO�ɑ�(����)���肫

���̂Ƃ����������ЂɌڂ݂�

�u���犯�R�Ɛ�ӂ��ƎƁX�Ȃ��

�@�����ē��ꂴ��͂��炴�肫

�@�����т̏��͂����N�Ȃ邼�v

�����ĉ䂪�����`�W���ĉ]�ւ�

�u���̘V�ꖢ����(��)�Ȃ��肵��

�@���炪���͂����ɏI���v��

�k�R�ɉc���Č�����肽���

�������ɍU�߂Ƃ����

����݂�l��^�ւ���

���ꂪ�s�������܂��e��酂�ɔ���

�w�ǑS�R�����̏肫

���ԓ����~�Ђɕ�������

�l�ԗ݁X�Ƃ��ċ�������͂���

�i���R���s���̊[(�ނ���)�Ȃ�

�����_�Ɏ��肵���@���ꂵ����

�O�X�܁X�@���Ƌi�����ɏo���

���̕��p�Г��ׂ��Ǝv�т����

�Ԃނ�ɑP�����ȂĂ��@�킪�������ւ�

�݂Ȃ݂ȗE�Đ�͂�ƌ��

����W���(�����Ԃ�)��炵�ĕ��Đi�݂�

������������@��������Ƃ���

�݂Ђɑ��H��ł܂��ɒׂ���Ƃ����Ƃ�

�����̂ЂƂ肪�u�����Ȃ���

���ɖC����v�Ƃ��ЖC�ɒe��(����)���߂�

���̋�(����)�̍g���肵�������Y�ꂸ

�C�͔�������ǖC�g�j���

�l�ӂɏɉ����Â܂�����

�䕺�˂��Č����@����ǂПr(��)����

�����@��Ɏ���đ傢�Ɍ䊴(���傩��)�ɗ^(���Â�)��

��Ɏ��ӂɎ݂��ȂĂ����܂Ђ���

������i���R�ɐ[�������т�

�F���͌Ζk�Ȃ̒n���Ŋ����̖k�ɂ��荡�����ςʼn�C�h�̓������Y�����@�����̂Ƃ���ł���B ���̎������̖����ēG���������m��ʂ��̂Ȃ��͊�������̖����̈�l�����ōN���̖��b�Ďv�˂̑]���ɂ�����B

���҂Ɍh�点�� 1 2�@�@�@(���a13�N10���@�R�M�g 77��)

���҂Ɍh�点��

�u�X�Ɖ���(�Ƃق����Â�)�̔@������

�킪�F�@�������я����͋P�̞l�ԗ����

���炫�̋e�@�x�炫�̃_���A�݂Ȕ������ďD�Ђ���

�v�ւ��N(����)�̉ā@�̗��𗧂�

�R���͏d��R�̍�

��(������)�̓G��ł�����@��╪���T��

�͂�腎��R�̍�炵�߂㠈����〈����

���(�ЂƂЂ�)�̕ւ肾�ɗ���

�܌���t�̒��܂���

�R���̎R�����o�ʼn͓�Ȕ������̐퓬��

�땺�̒��ɂ͂��肫

�`�F�R�@�e�@⹂���f���ɓˌ���

�c�̌l�ɝ˂�@��\���Ȃ肫

���炫�̋e�@�x�炫�̃_�����݂Ȕ������ďD�Ђ���

�킪�F�@�������я����͋P�̞l�Ԃ͋����

�u�X�Ɖ����̔@�������\�\

���҂Ɍh�点��

��n�@�@�@(���a13�N12���@�l�G 42��)

���͟O(���₫)�̕��Ȃ�

���͏t�Ȃ�Δ~�炩��m�ƂȂ�

�������ɂ͑�͂̂����

���Ă����ɕz�N������(���Ƃ�)�͂��Â�

���͎₩�Ȃ��n�Ȃ�

�傢�Ȃ��͕x�ҏ��Ȃ�͕n��

�w�����ĒH��䂯�Έ����

���Ə��������킪�F

�Ӎ���������������ނ���

���܂͖���Ă͂邩�Ȃ�

�Ƃ��ĕ�ɓy�̏��

�܂̂��Ƃ�������o����

���W�u�嗤���]�v�o�� �@�R�M�g100��(���a15�N10��)76-79p

�@���̎��W�͎��̑�W�ł��āA���a�\�O�N�\���ɏo�����w���W���N�ȁx�ɂ����̂ł���B�薼�͂��̎��W�����ܑ嗤�ɂ���@�c�P�����ɕ������Ɠ������R�ɂ��B

�������̐��N�ԁA���̍쎍�̎h���ƂȂ��̂͑嗤�ł����B���͂�������]���Ȃ���A����������ӎ��ɒu���Ȃ��玍������A

�����ċ��炭���̐��N�͎��̐��U�ň�Ԏ��̑����o�����Q�֓I�Ȏ���ł����Ƃ��ӂ��ƂɂȂ邾�炤�B

�@����͗F�l�����K�F�������Ĕ������\���ƌ��Ԃ��̐}�ĂƂ�`���Ă��ꂽ�B�Z���͔쉺�P�v�����Ă���āA���炭�B��̌�A���Ȃ����ƂƎv�ӁB

�p���͂��̕s���R�Ȓ�����T���o���ꂽ�͑����ł���B

�@���̏����͑O�̎��W�̂Ƃ��Ɠ�������̌Â����̂قnj�Ɍf�ڂ����B�ꓙ�Â��̂����a�\�O�N�\���̃R�M�g�Ɍf�ڂ����u���҂Ɍh�点��v�Ƃ��ӎ��A

�ꓙ�V���������R�M�g�̐挎���́u�킪�a�����v�ł���B

�@�͂��߂̎��́u�����v�A�����邱�ƂƖ��������͎��l�̊����Ƃ��ėG����邱�ƂƎv�ӁB

���́@�u�c���O�[�X�v�͖k������V�x���������ɂ����ďZ��ł��Tungus�����ނɂ��Ă��B�c���O�[�X�͏��Ă݊͟C�������������������ł��邪�A���͑S�����ւĂ��B

�x�ߐl�ƃ��V���l�ƂɈ�������ĉ���͖S�Ԗ����ł���B���͂��܂��̎Љ�����ׂ��ɏq������S�EM�V���R�S���t�́w�k���c���O�[�X�̎Љ�\���x�Ȃ鏑��F�l�Ƌ��ł���B

����͂��͂��̕��Y���Ƃ��ӂׂ����B

�@�����O�\����͎������́u�a�����v�ł���B���̎��̒�������͂��͂����Ă���i�͐��Y����Y���v�l���炨�ق߂ɗ^���B�����̓ǎ҂ɂ͂��������ꂪ�����f���邱�Ƃ��B

���́uEin Marchen�v����͎q���̂��߂̓��b�ł͂Ȃ��B

�u�������s�Łv�@�̏������s�͌����̕��ˎs�ł���c�s�ł��Ȃ��B����Ђ͓s��S�̕����̎]�̂Ƃ��Ƃ��邾�炤���Ǝv�ӁB

�u�@�B�ɂ��Ă̊��z�v�u�s�g�ȗ[���v�B���̓�ɂ��Ă͕ʂɂ��ӂ��Ƃ��Ȃ��B

�u���N�v�ɏo�ė���͖�͎��͎��͍s�����Ƃ��Ȃ��A�����t�v�搶�́u����I�s�v��ǂ�ōs�������Ȃ�A�Ί݂̑��܂ōs�ē���s���Ȃ��ƒm����Ԃ����̂����a���N�A

���̓�\�O�̎��ł���B���̍��̎��̒q�\��ӎu�͂͏\�Z�Β��x���������m��ʂƁA���܂ɂ��Ċ����邱�Ƃ�����B�A���S���͓�������̈�ł��邪�A

���{���n�ł��^�~�ɂ͂��̎启�J�m�[�v�X�����X������R�B

�@�u���Ҏҁv�A���j���҂͎������߂Â��ƕs�v�c�ƈ�ʂɏ����̊�]����肽����B���Y�x�Y�A�������Y�A���������݂Ȃ��������B

���c���Y���́u���j�v(�O�������Ɂj�ɂ����̂₤�ȋL�ڂ�����B���������̎��ł͈�ʂɊ��Ҏ҂�\���҂Ƌ���҂Ƃ̑������肽�����̂ł���B

�u�����v�͂�߂ł���B

�u�C�l�z�e���v�͒Z���l���̈�����̂ӁB

�u�c�I���Z�S�N�̒��v���̌��ݍc�R�̐�̂��Ă��ȏ�̐����w���Y���I�x�ɂ��̎��\�������ɂ͋�ƊԈ���B�p�������\��̂Ȃ��Ԉ�Ђ����A

�������Ŋo����ʂقǑ�R�x�߂̏ȏ���c�R����̂��Ă�邱�Ƃɉ��߂Ă��ꂵ�����������B

�u�D��v�͒���̖�ɉ�����E�q�Ƃ��̒�q�B���̎��E�q�̑z�N�������́u��(��)�ɔ�(����)���A�Ղɔق��A�ނ̞D��ɗ�(������)�Ӂv�Ƃ��ӎ��тł����B

�u�嗤���]�v�Ƃ��ӎ��͘@�c�P�����̕��Y�������a�\�l�N�������ɂ̂���ꂽ�`���̎��̎��C�̂₤�ȋC���ł���B

�u��N�v�͎��}���܂ށB

�u�C�b�v�A�u�����ɂāv�݂Ȏs���ƒ�̎��ł���B

�u�s�ҁv���̐�R�͍b�M������ނ������R�ׂ̗̎R�ŁA��ΘI�o�����]�����Ƃ���Y��_���Ȋ�������ւĂ��B

�@�u�đ��v�A���͖{���V�q�ɑ��Ă̂ݏ��֏���ɂ͐�A�����͕S�Ə��ւ�ׂ��R�ł���B�u���͑�N�̏�ɂ�������v�Ƃ��ӈ��͂��̈Ӗ��ł���B

�É̂ɂ��N�ɗ����Â�ĂƂ��ӈӖ��̋傪�����B

�@�u�x�m�Ɋ���́v���́u�]���v�Ƃ��ӂ͉̂f��̖��B�������ӂ��͂��̂������Ɏg�ӂ͎̂��͂����Ȃ��̂ŁA���Ƃ����悤�Ǝv�ЂȂ�������̂܂܂ɂȂĂ��܂��B

�u�z�K�v�֍s�����̖�͒��x���Ђ̉čՂ̓��ŁA�[���D�̒��������̂����������B��ϐ_��I�ȍs���ł����v

�u�隬�ɂāv�A�u�ԖɊāv�A�u��v�A�u��ǂ肬�v�A�u�~�������v�A�u����v�A�u�����ЂƁv�A�u����v�A�u

���{�̏t�v�u�����̉�b�v�݂ȕʂɋL�����Ƃ��Ȃ��B

�s������̂��u���l�̐��U�v���ђ��B��̒��тł���B���͌���̎x�ߕ��w�҂ł͂ӂ����ɖ���̂��̂�����ǂ�ł��B�u�n���\�N�v�Ȃǂ���̏o��܂ւɓǂ��A

�u���ᎍ�W�v�͈��ǂ����B�u����W�v�Ƃ��ӂ̂����āA���̒��ŃV���g�����̎������̏��Ĉ��u�������̂ƑS���������̂̂ݖĂ��͉̂����������B

����̋A���̂Ƃ�������͒|���D���̌䋳���ɂ��Γ�т�

�u���l�A�ԐM��`�ցA�����荁�J���u���B�ɋ}�A�Ύނ�J���A����A�������B�g������đבЂ������A����ɂ���ꟓV��]�ށB���ӁA���L���y�A�Q���A

��������މ��B�v�Ƃ��ӌ܌��̂�

�u�����ɕM�𓊂���㗂��ӂׂ��̎��A�w�ɕʂꐗ��e���X����f�B�������ď\�N�A�܌���]���A�M�ɓo�ĎO�h�A�Պ�������B�ӂ�Ŏc���ď��Ăɖ��߂�A

�L���Đ�����f���č������B�l���X�l�Ă����D���A���S������^�߁v

�Ƃ��ӎ��������Ƃł����B�~�Q���ė���������Ȃ̂��R������Ԉ薗��̕������ɂ͋���������B������]�T�^�X���鐹�킢�Ȃ�����]�ւ邱�Ƃł��邪�B

�u�V�v�A�u�~��ⳋL�v�A�u����w���̎��v�A�u�s��ɌՂ���v�A�u�k�Ɍ��āv�A�u�����Łv�A�u�L���̓��v

�����C�ɂȂ邱�Ƃ����A�L���Ƃ��ӂ͎̂��͏Ȗ��Ŏs�͍L�B�Ƃ����[�Ƃ����ӕ����������̂�����A����Ȏ��Ɉꐡ����B

�L���̎s����Ɍ����Ă��̂́w�L���d��x�z�̒��ҋ����(���R)�ł���B

�@�u慎��̔@���v�A�u���j�T�v�A�u�Ⴂ�y�n�v�A�u�V�n�C��n��v�A�u�F���̐�v�͐��̗�e����[��+�A]�́w�����G�^�x����ނ��Ƃ�B

�u���҂Ɍh�点��v�̏����͋P�͑��̏o�g�A�H�������̏������Ƃ��ď��a�\�O�N�܌��\����펀�B�͓�Ȃɂ͖����ɂȂĂ��玩�R�A�����A�����ȂǂƂ��Ӗ��̌����o�����B

���̔������Œ����R���n�̋��Y�R�Ƃ̐퓬�ŗ������ђʏe�n�œ|�ꂽ�B�����Ƃ��Ӗ����ςɏ��ł͂Ȃ��@���B���͂��̈ԗ�ՂɎQ��o���Ȃ������A

�Վ������ŕ\�͂������O��̓���Ɉӂ�p�Ђ��B�ƂɐV�Ȃ��肱������炫�̋e���Ȃĕ\�͂��A���ꂠ��A�x�炫�̃_�������Ȃĕ\�͂��B�A���Տ��{���̋e�ƃ_�������������Ƃ͋^�ЂȂ��B

���a�\�ܔN�A���܋��M�Z�������͂��B

�@�u��n�v�́u�z�N�������v�Ƃ��Ӌ�Łu������ɎN�����肳�炳��Ɂv���v�ЁA������n�ƍ��_���ꂽ���B��̎�͓��m�j�̓����⍲����Y�B

���a�\�N�����ɋg���m�ɐ��s���ĔM�͕��ʂ���Ƃ��Ėk�x���F���N�����@�A�A���㔭�a���Ď����B�����ɞH���u�Ӎ������앪�v�B

�@���łɂ����̎��̌f�ڂ��ꂽ�G���V����S�o���ɂ��邷�B�����������M�����ӏ�������A���̓��ۂȂǍl�ւĂ���������Ƃ��v�ӁB

�����@���Y���I15�N9��

�c���O�[�X�@�R�M�g15�N6��

�킪�a�����@�R�M�g15�N9��

Ein Märchen�@�ނ炳��15�N8��

�������s�Ł@���Y����15�N8��

�@�B�ɂ��Ă̊��z�@�H�Ƒ�w���O�V��15�N5��27��

�s�g�ȗ[���@���V��15�N5��20��

���N �ᑐ15�N5��

���Ҏ� ����15�N4��

�����@�V����15�N4��

�C�l�z�e���@���Y15�N2��

�c�I���Z�S�N�̒��@���Y���I15�N1��

�D��@�������_14�N12��

�嗤���]�@�������_14�N12��

��N�@�F(��A)��30��

�C�b�@�l�G14�N11��

�����ɂā@���Y����14�N11��

�s�ҁ@�R�M�g14�N10��

�đ��@�R�M�g14�N8��

�x�m�Ɋ���́@�V����14�N10��

�z�K�̒��@�a�J���w14�N10��

�隬�ɂā@�R�M�g14�N7��

�ԖɊā@�w�Y�W�]14�N7��

�� �l�G14�N8��

��ǂ肬�@�w�Y�W�]14�N5��

�~�������@�V��14�N5��

����@�V��14�N5��

�����ЂƁ@���Y���I14�N9��

����@�Z�̌���14�N5��

���{�̏t�@���Y����14�N3��

�����̉�b�@�ނ炳���\�l�E�j

���l�̐��U�@�@���̂�14�N2��

�V�@�l�G14�N3��

�~��ⳋL�@�w�Y�W�]14�N3��

����w���̎� �w��������2��3��

�s��ɌՂ���@�l�G14�N2��

�k�Ɍ��ā@�R�M�g14�N2��

�����Ł@�l�G14�N1��

�L���̓��@�����₤14�N1��

慎��̔@���@���{�̐l14�N1��

���j�T�@���{�̐l14�N1��

�Ⴂ�y�n�@���Y14�N1��

�V�n�C��n��@���Y�Ę_14�N1��

�F���̐�@�R�M�g14�N1��

���҂Ɍh�点��@�R�M�g13�N10��

��n�@�l�G13�N12��

�@�ȂٍŌ�ɂȂĂ��܂ċ��k�̎���Ƃ͎v�ӂ���ǁA���̎��W���Y�����p���ɉ��ւĉ��������{���w�̉�̓��l�����̌�D�ӂɌ������\�グ��B

�A���������Y���ɂ͎�X��z����ς͂����B���̑p������͐�Ɉɓ��×Y�́w���W�ĉԁx���o�Ă�āA����ƑɂȂꂽ���Ƃ��Ƃ�킯���ꂵ���v�ӁB

�@���̎��W���̎��͂��y�đO�q�̔@���́X��N���炸�̒��ɏo������̂����A���{�̑������Ă��h���ɕx���̎���ȊO�ɏ��搶���m�F�̌��オ�Ȃ���A

����ȑ����̎��͐���Ȃ����ɑ���Ȃ��B����قǁw���W���N�ȁx�ɑ��Ď�����X�̌�D�ӂ͂��肪�������̂ł����B�@�c�P�����̐�n����̂͂��܂��ɂ́A

���̎��W������邱�Ƃɂ�Ċ��ӂ̈�[��\�͂��������A���̕��X�ɂ͂��̋@��Ɍ������\�グ�����v�ӁB

�@���̎��W���O�̎��W���牽����������i��ł�邱�Ƃ�F�߂Ă���ւ�Ύ��ɂ͑�ϊ��������ƂȂ̂����A�������������i�Z�̒n�ł͂Ȃ��B

���̎��ɂ͂��ƈ���������������v�ӁB���̕����̎w���Ȃǂ�����������ƐɊ�ӂ̂ł���B

�y�Q�l�z

�@�@�c�P���@�u�ʐM�����M�v�@ ���Y�����@���a14�N7����

(�O��)���͊������]��k��Ȃ���A�ӂƘ`���̂��Ƃ�z�������Ƃ�����B���s��M���т͓����������@�o�g�ŁA�����L�҂Ƃ��ď�C�ɂ��݂��l�Ȃ̂Ř`���̂��Ƃɂ��͂����A ���낢���Ă��ꂽ�B���͂ӂ����Ȕނ�̍s�����v���B����͖ܘ_�����̉����Ɛ����I�Ӗ��͔@���ł������A���͂Ƃ肠�ւ����̂₤�ɏ����Ƃ߂Ă������B �����҂̋C���͑��ʂ�����̂�����₤�ł���B

�ނ�͝X�˂���A�`�̖��Ȃ肫

�ނ�͊U�薳���ȒÊC�̔ޕ���

�傢�Ȃ��Ɨ��Ƃ�]���āA

��ւ������肯���

�u�������F�v�̊��������āA

��(���Ƃ�)�ʂ��ʍ��X�։�����(��)�ōs���ʁB

�ނ�́g�S���́h�̗|�ɂ����Â�͂��肵����

������ւĂ߂Ō}�ӂ�҂��܂Ђ������݁A

����債�݂čR�ӎ҂�Ĕ������肫�B

�ނ�A�s�v�c�Ȃ�k(�₩��)�́A������

�嗤���A���ɓ�ɗ��߂߂���A

���͌Ð�(�ނ���)���ɍ�(��)�܂��āA�ԓ��̐F����(����)�����V�����P�ЁA

���͒��]��k��āA�V��V�Ă���Ă�T�肵��

�喾�����R(���ǂ낫)�����āA�h�����ւ�

���{���R�ɐ��ЂĔV�ł���Ƃ��A

�s痂Ȃ鑸�̂���A�v���R�Ɛς݂��肵���A

���ɏ��R�V����ߓ������Ƃ����\�\

�B���ƂȂ��ނ玩(����)��Ɛ��Ɏ��ɍs�����c�c

�ЂƂ�R�c�����Ƃ��ւ鋭��(�͂���)�A

�V�������ɁA���҂̐��Ђ��ق����܂܂ɂ��A

�ł��Ă͂��Ȃ��Ŋ����Ƃ�����ƁA

�j�ɂ��̉�����[���܂�ʁB

�R�M�g�f�ڂ̍L��