(2023.04.30up / 2024.03.29update)

Back

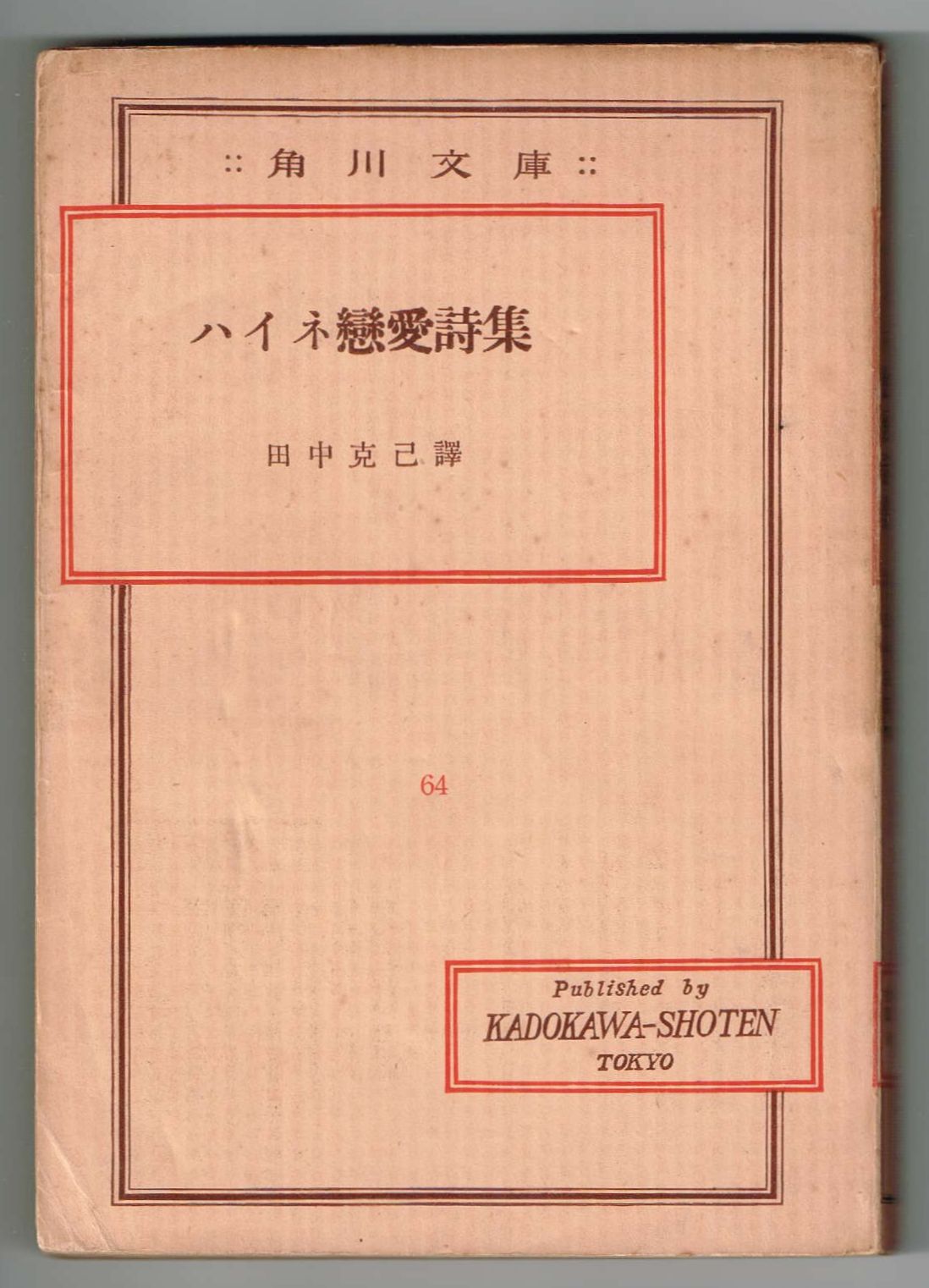

【田中克己】 ハイネの詩集

田中克己はハイネの訳詩集を4冊刊行してゐます。

その中で、といふより田中克己の単著で一番売れたのが角川文庫の『ハイネ恋愛詩集』でした。昭和28年(1953)から昭和41年(1966)まで、初版を25刷した後、改版も20余刷を重ねました。

この『ハイネ恋愛詩集』ですが、文庫本より先行出版された同名本(昭和25年刊)があります。収録内容も版型も異なる別の本なのですが、不思議なことに国会図書館やCiniiに所蔵が見当たりません。(全文をpdf公開します:38Mb)。

以下に訳詩集4冊各本の内容(収録詩篇の年代)を示しました。

これにより、先行出版された同名本『ハイネ戀愛詩集』が抒情詩人として本領を発揮した1817年から10年間の詩作を、そして酣燈社の『ハイネ詩集』が後半10年間の詩作(1828-1839)をカバーし、角川文庫版は2冊からエッセンスをコンパクトにまとめたものであることがわかります。

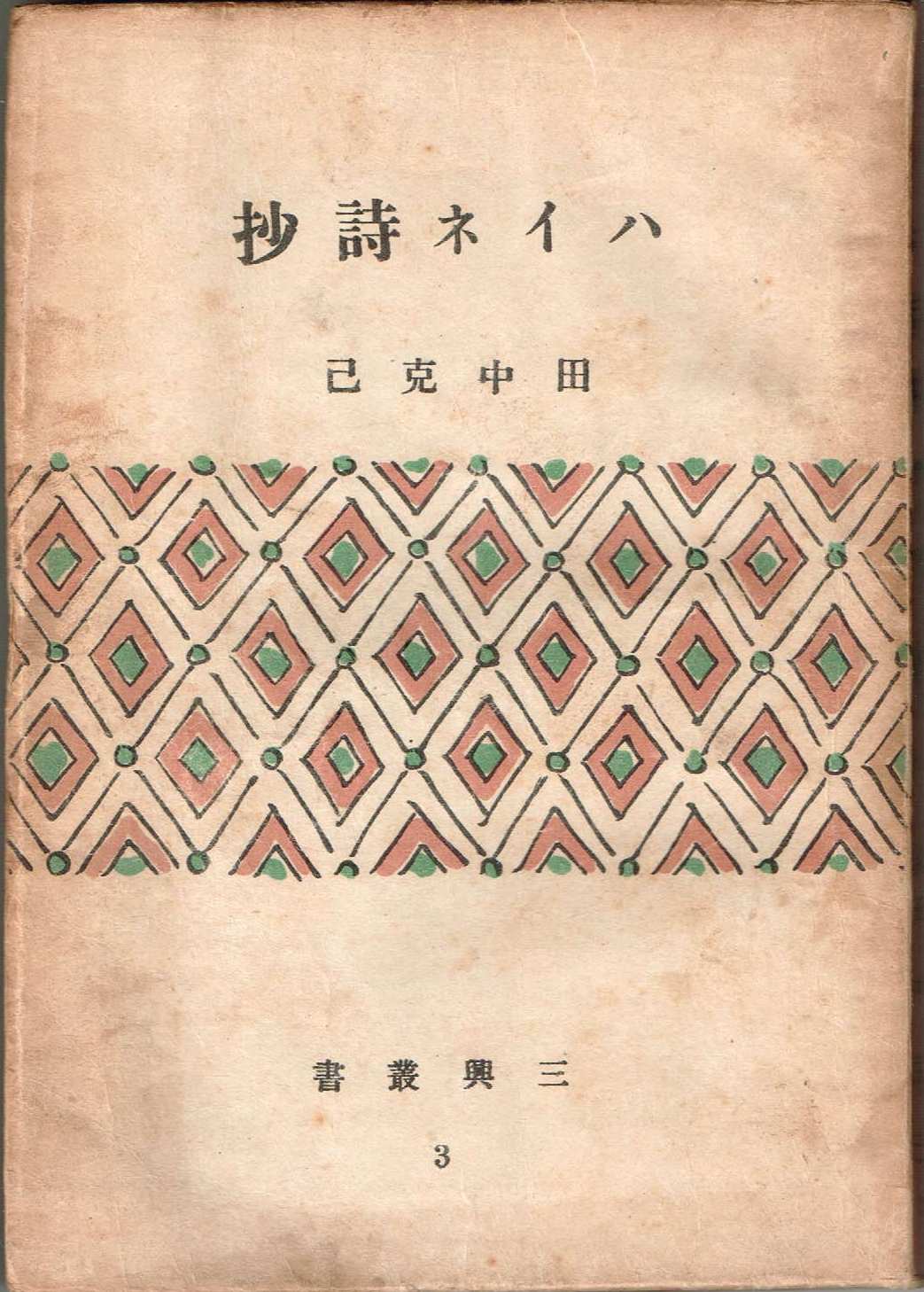

1.昭和23年(1948)刊『ハイネ詩抄』三興出版部/172p/18.5cm並製/\100

若き日の悩み 1817-1821

抒情的間奏曲 1822-1823

帰郷 1823-1824

本文は国会図書館デジタルコレクションにて

公開中。

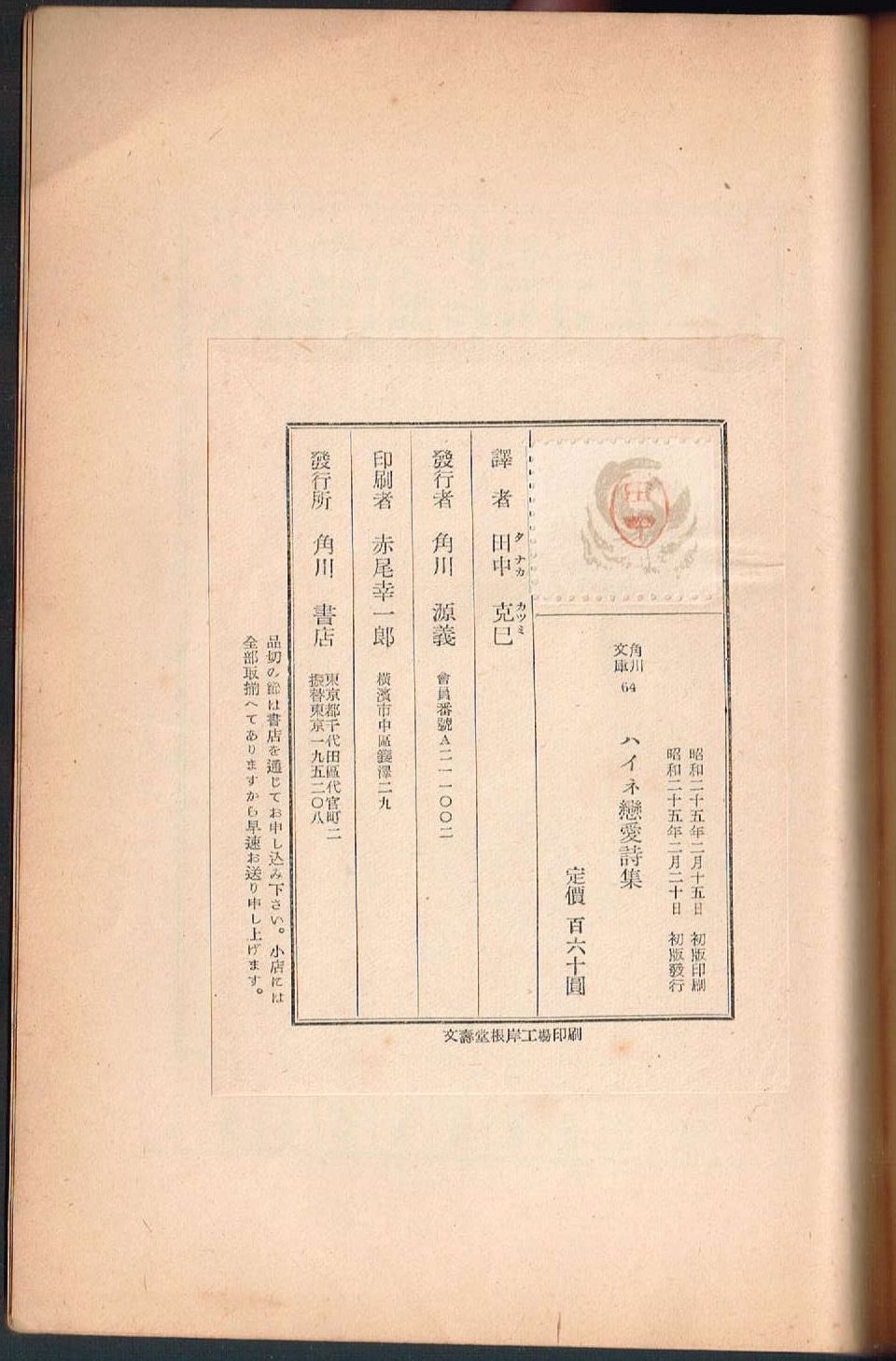

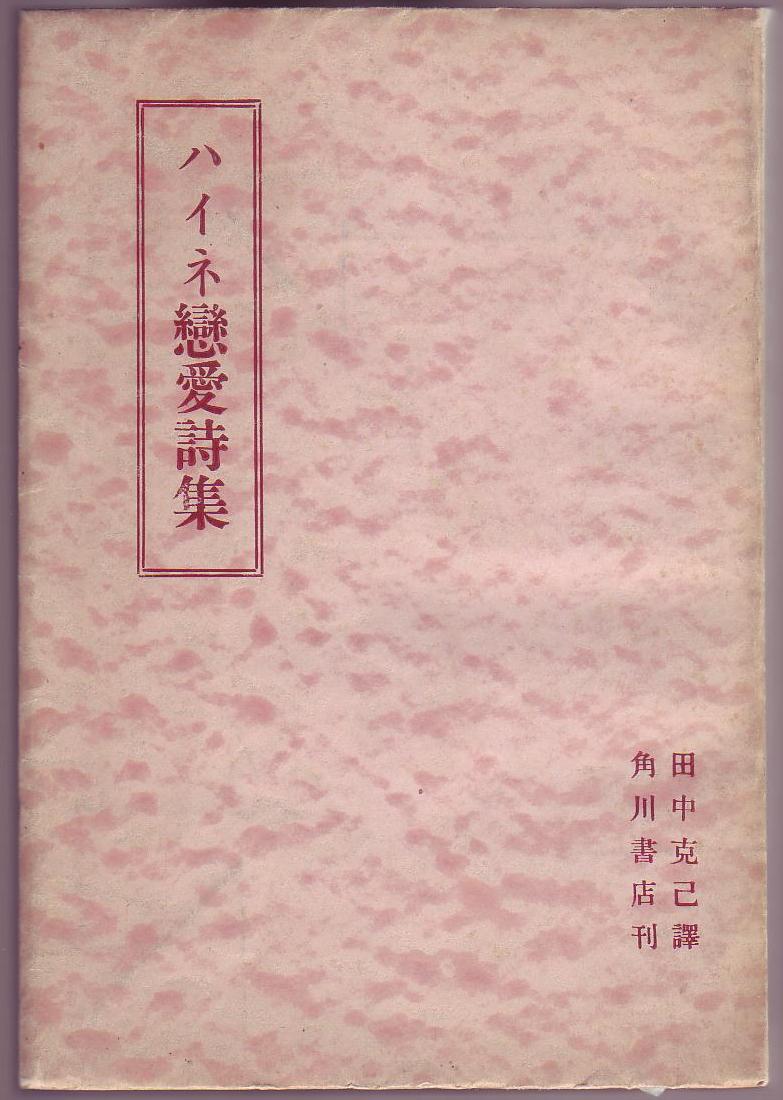

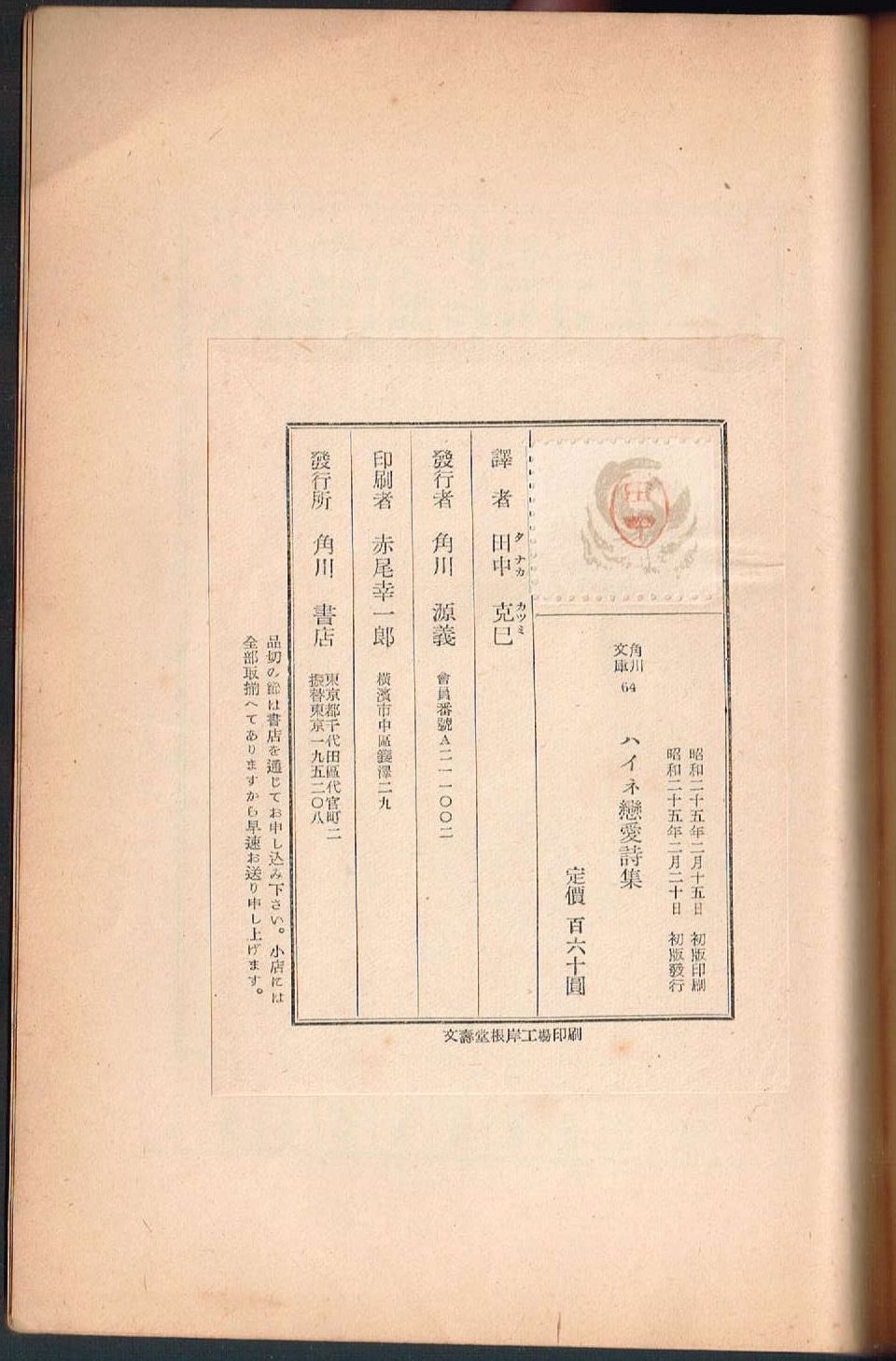

2.昭和25年(1950)

2月刊『ハイネ戀愛詩集』角川書店/254p/18.2cm並製2500部/\160(翌26年3月改装本も)

若き日の悩み 1817-1821

抒情的間奏曲 1822-1823

帰郷 1823-1824

ハルツの旅から1824

北海 1825-1826

全文をpdf公開します。(38Mb)

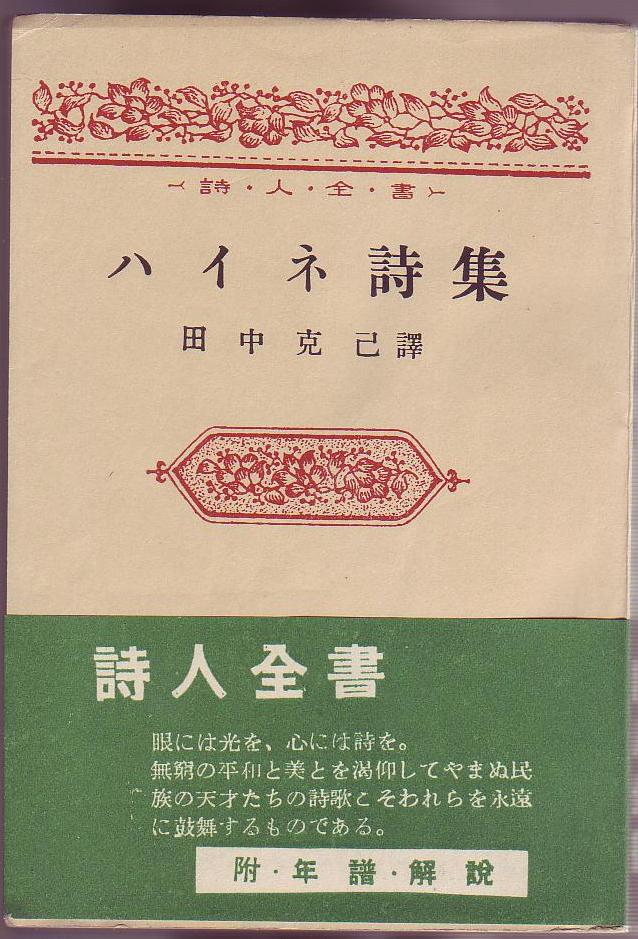

3.昭和25年(1950) 12月刊『ハイネ詩集』酣燈社(詩人全書)/231p/15.4cm並製/\100

新しい春 1828-1831

いろとりどり 1832-1839

タンホイゼル 1836

創造の歌 1824

本文は国会図書館デジタルコレクションにて

公開中。

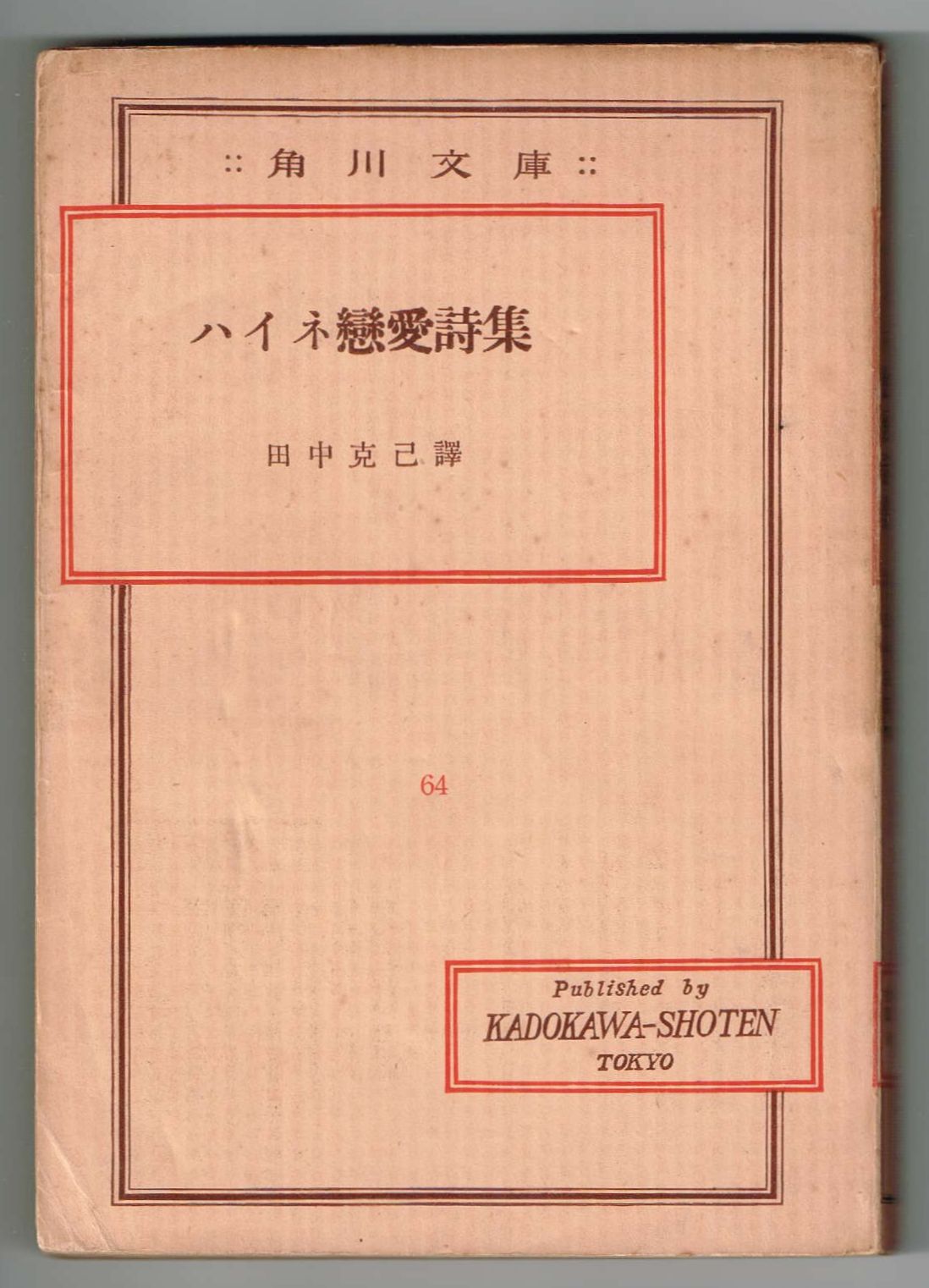

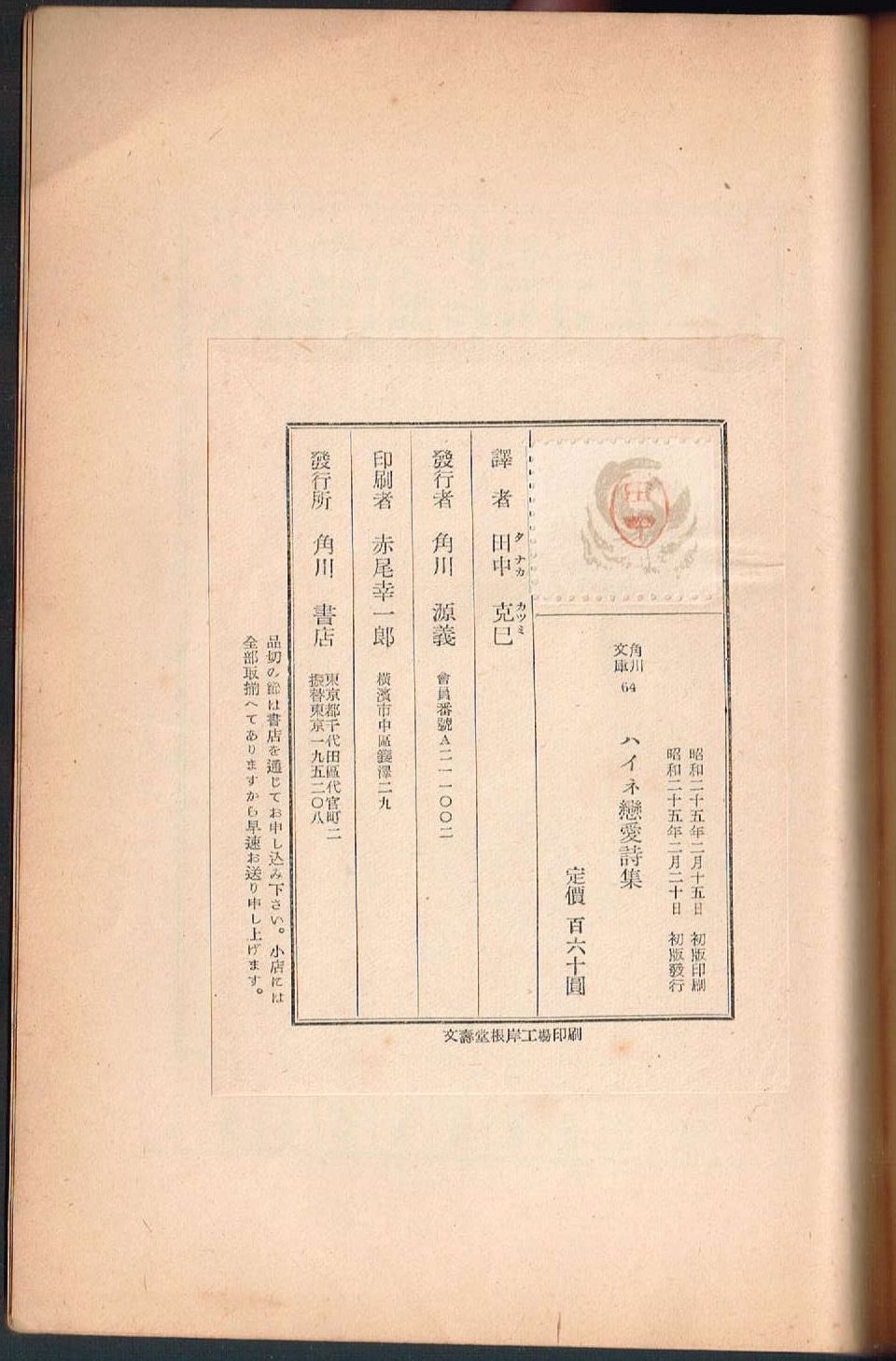

4.昭和28年(1953)刊『ハイネ戀愛詩集』角川書店(角川文庫)/152p/文庫版並製

帰郷 1823-1824

ハルツの旅から1824

北海 1825-1826

ソネット 1821

本文は国会図書館デジタルコレクションにて

公開中。

以下に各本の巻末文章を掲げます。

1.昭和23年(1948)刊『ハイネ詩抄』三興出版部/172p/18.5cm並製/\100

「あとがき」

永いあひだ住んでゐた東京を去ることになつて押入を整理してみると、ノートが一冊出て来た。なかはハインリヒ・ハイネの「歌の本(Buch der Lieder)」の譯である。よめばたどたどしいながら、なつかしくて、持つて来たのが今度この本を出す機縁となつた。

思へばこのノートを記してゐたころの僕は、大學入學の當時、多分、満洲事變もはじまらず、アジアはもとより、世界中どこにも戦雲は見られなかつたが、日本は失業者野に満ち、不愉快な時期で、この年の秋、たちまちに満洲に戦火が始まつたのである。

僕はしかし詩に没頭してゐた。僕に詩を教へてくれたのは上田敏の「海潮音」と永井荷風の「珊瑚集」とこのハイネなのであつたから、懐かしいのも當然といつてよからう。この詩の譯のテキストにしたのが、レクラム文庫の本、星二つで四十銭だつたか、何を思ひ出してもなつかしいことばかりである。

ノートは「歌の本」の全譯であるが、これは頁数の都合で割愛して、抄にしようといふことになるとまた迷ふ。どれもこれも愛着があつて捨て去れない。止むを得ず、「歌の本」の前半のうち、「夢の姿(Traumbilder)」の第7、第8の2篇を割愛し、「物語詩(Romianze)」か

らは第16と第20、「ソネット」の全部13篇、「抒情的間奏曲(Lyrisches

Intermezzo)」の詩を割愛しただけで、他は全部そのままに収めた。若き日のハイネの姿はこれで十分うかがへるし、世界中で一等愛される詩人たるハイネの、愛される理由がまた概ねここに収めた詩篇のせいであることを思へば、まあゆるしていただけることと信ずる。

日本でハイネが愛され出したのは、もつぱら生田春月のお蔭であるが、大正九年に出たその第一冊は「歌の本」の全譯で、一年あまりで忽ち16版となり、第二冊「ロマンツェロ」とを収めて、これまた半年の間に十數度版を重ねた。ハイネと同じく失戀からか、瀬戸内海に身を投じたこの詩人のハイネ紹介の功は沒すべきではないといへやう。この書もいまは手に入れがたいが、今度、僕の幼い譯を改める際には、見つかつて十分参照することを得た。故人に厚く感謝の意をのべさしていたゞく。

さてハイネの傳記はまた筆を改めてしるすつもりであるが、この本をよむに當つて、必要と思はれる範囲では述べておかねばなるまい。

ハインリヒ・ハイネは1797年12月13日、ドイツの西北境に近い、ライン河のデュッセルドルフに生れた。父はザムソンといひ、織物商、母はパイラといひ、フォン・ゲルデルン家の出である。ともにユダヤ人で、このことがハイネの作品にも影響する。

子供のときの名はハリー(Harry)、ハインリヒはのちキリスト教に改宗してからの名である。

三年後には妹シャルロッテが生れた。この子と夫婦ごつこをして遊んだことは、「歸郷」中の作品に見える。その妹の子の中、マリヤといふ娘は、のちデラ・ロッカ公爵夫人となり、伯父の傳記關係の本を幾種類か書いた。シャルロッテとは仲好くしたが、1805年に生れた弟グスターのことは詩その他にも見えない。これも仲々才氣のあつた男で、ウィーンに住まひ、ハイネ・ゲルデルン男爵家をはじめた。考古學者のハイネ・ゲルデルンはこの子孫に相違ない。次弟のマキシミリヤンは1807年に生れ、ロシヤに行つてペテルスブルグで宮廷の侍醫となつた。これは兄に關して追憶記を出してゐる。

これら有能な兄妹を生んだ両親のうち、父は凡庸であったが、詩人的な素質はむしろこの陽気な派手ずきな父から享けたのであらう、母はルッソーの心酔者で、子供のとき黒板に記してABCを教へたほか、その少青年時代にはいろいろと進むべき途を指圖したが、母子の性質の相違からことごとく失敗に歸した。しかしハイネはその作品でたびたび母を詠じて、愛情を示してゐる。

母に教はつたのは字のかき方だけで、まもなくヒンデルマン夫人の幼稚園できびしく躾けられ、短期間ユダヤ人の私立學校にゐたが、1807年の秋からはフランチスカン派の経營する中學校に入つた。

この學校在學中のことである。1811年ハイネはナポレオンを見た。

前年オーストリヤの皇女マリー・ルイゼを娶り、イギリスを除く全欧の覇権を握つたナポレオンは、また久しくデュッセルドルフの市民にとつても君主だつたのである。

といふのは、ドイツでもラインの地方は早くからフランス軍の占領するところであつたが、1806年にナポレオンの将軍であり、妹婿だつたミュラーが、この市を首府とするベルヒ公國の主となり、そのナポリ王として去つた1808年よりはナポレオンの弟を國王にいただくオランダ領となつたからである。

ハイネにとつては更にナポレオンを印象深からしめたのは、その配下にあつた時代にのみ認められたユダヤ人の平等視であつた。ドイツではユダヤ人蔑視の傾向がことさら強い。「二人の擲弾兵」に現れたナポレオン崇拝の念の如きはハイネにとつて當然だつたといふべきであらう。

1815年19才になるとハイネはフランクフルト・アム・マインの商業學校に入つたが、すぐ歸郷し、翌年夏からはハンブルグに赴いた。學間よりは商業を營んで、第二のロスチャイルドたらしめようとの母の意見によつたといふことである。

ハンブルグには父の弟なるザロモン・ハイネがゐて、巧みな商才によつて巨富を貯へてゐる。ハイネはここへ見習修行にやられたのである。二年後、

ハイネはハリー・ハイネ商會の主となつたが、これは翌年閉店した。商才の全くないことで叔父から見離されたのである。

かやうにハンブルグでハイネを實業家たらしめやうとの母の希望は破れたばかりか、ハイネは母の喜びさうもない詩人としての門出をここで踏出した。

すなはちこの市から出てゐた「ハンブルグ・ヴェヒテル」といふ雜誌に投じた詩がこの詩人のデビューであつた。

この集中に収める「夢の姿」の第2、「物語」中の「ドン・ラミロ」、「歌」の第2、第4等がこの詩の6篇の中にあつて、その發表は商業見習中なる1817年の初めのことであつた。

叔父の娘アマリエへの戀もおそらくこの時にはじまつた。この戀はハイネをして多くの詩を生ましめると同時に、アマリエ自身の存在をも不減ならしめたのであるが、ハンブルグへ赴いたことが、文學史にとつての價値はいざ知らず、ハイネにとつてはその名聲の原因となつたからといつて、同じくよきことだつたといふのは、失戀の悲運に會はなかつたひとのみのいふことであらう。

アマリエの性情、アマリエとハイネとの交際はハイネの詩によつて判断するより外ないが、富豪のまな娘にとつては詩人的な、あまりに詩人的な従兄との結婚など思ひもよらぬことであつたらう。その結婚はハイネがハンブルグを去つてベルリンの大學に在學中だつた1821年のことで、相手は同じく富豪の子であつた。

商業的手腕なしと折紙をつけられたハイネは、1819年の夏ハンブルグに別れを告げて父母の許へ歸り、しばらく休養したのち、法律を研鑽して辯護士となるべくボン大に入學した。

ここの大學にはドイツローマン派の代表者の一人なるアウグスト・ヴィルヘルム・フォン・シュレーゲルが教授としてをり、シェークスピアやカルデロン等の外国文學、「ニーベルンゲン」「ローランの唄」の古典をはじめ印文に至るまでその口から講じられ、ハイネはたちまちその崇拝者となつた。

この集中の印度を詠ずるものはその具體的な例といふべきであらう。シュレーゲルの影響はさらにこの年、ボンの近くの村たるボイエルで書いた戯曲「アルマンゾル」にも現はれてゐる。

しかしイネは1820年の秋にゲッティンゲン大學に轉校した。理由はハイネ自身がいろいろのべてゐるが、その主なるものは友との感情疎隔であつたやうである。父が破産して學資に困り、母が貴金属を貢いだといふのも、このころのことであらう。

しかしゲッティンゲンでの期間は短かかつた。この地の季候不順その他の理由から、今度は彼は母のすすめに従つて、ベルリン大學に轉校した。これが1821年の4月のことである。

ベルリンに来たころ、彼はもう從前發表した詩で相當有名になつてゐた。

ゲッティンゲンでは健康のためか唯一篇「後悔の歌」しか作らなかつた彼も、今度は發表機關が多くなつたためか、多作となり「ゲゼルシャフテル」誌や「ツーシャウエル」誌に多く寄稿した。

發表機闘のみでなく文學的環境にもめぐまれ、多くのサロンへの出入を許されて知友を獲た。

一生涯かはらぬ知己となつたアウグスト・ヴァルンハーゲン・フォン・エンゼとその夫人フリーデリケのサロンでは、ドゥ・ラ・モッテ・フーケと相識になつた。その作品「ウンディーネ」によつてハイネが尊敬してた後期ロマン派の代表作家である。アダルベルト・フォン・シャミッソーともここで知合となつた。

いま一つのサロンはバイロンの譯者だつたエリゼ・フォン・ホーエハウゼンの家で、ハイネはここで知合となつた有名な法學者エドワルド・ガンスの影響で法學者たらんとも志した。サロン以外では當時の名士の往来する酒屋があり、ここではクリスチャン・ディートリヒ・グラッペその他の作家と知合になつた。

前にも述べたやうに、アマリエの結婚はこのころのことであり、傷心の彼が詩作に専心することによつて僅かに慰められたことを思ふと、この環境は最大のものだつたといはねばなるまい。

事實1821年の12月、ベルリンの出版書肆マウレルから「ハインリヒ・ハイネ詩集」刊行が成った。

この詩集は、多くここに収めた詩篇から成り、ハイネの初期の作品を網羅してゐる。

即ち先づ少年時代の死刑執行吏の娘との交際から得た怪奇な幻想とハンブルグの従妹の裏切を痛恨する呪ひの歌から成る「夢の姿」10篇、「若き日の惱み」中の「歌」第1乃至第9、「物語詩」の第1より第20まで、「抒情的間奏曲」の第17より第19までがみなここに収められてゐるのである。

初期の作であるだけに、他人、例へばエ・テ・ア・ホフマンの影響なども強く感じられるが、しかし人を感じさせることは原型となつたホフマンなどの及ぶところでない。まして「物語詩」中の「二人の擲弾兵」「ベルシャザル」「ドン・ラミロ」等はまたウーランド等の先人の壘を凌駕して前人未到の境をゆくの感あらしめる。

「二人の擲弾兵」の作の素因は、ライン地方居住のユダヤ人としての、ナポレオン感情に加ふるに、そのロシヤの捕虜を實見したことによつて成つた。

ハイネ自身はナポレオンのエルバ流謫の翌年なる1816年の作としてゐるが、これは虚構で實際は1819年の作のやうである。とまれ二十歳を越すか越さぬかでハイネは既に世界の詩史に残る作品を成したのである。ベルリンの文化界の歓迎も無理からぬといへやう。

ハイネのベルリンに於けるいま一つの収穫は、大學でヘーゲルの講座に列するを得たことである。ヘーゲルの當詩すでに名聲の高かつたことは、「歸郷」の第34で、悪魔にさへもヘーゲルをよんだといはしめてゐることで知られる。

詩集の出版は名のみをもたらして、収入のことはなかつたが、ハイネはこれによつて失戀の惱みをいくらか忘れ得た。ただ子供の時以来の宿痾たる頭痛がまた再發し、休養の必要を認め、1823年の5月、破産してデュッセルドルフに居たたまれず、リューネブルグに住んでゐる両親のところへ歸つた。

リューネブルグはハンブルグから程遠くない小都會である。

ベルリンのデュムレル書房から「アルマンゾル」と「ラトクリッフ」の二戯曲と、その間に挿んだことから表題を得た「挿情的間奏曲」の諸詩篇をあつめた「悲劇集」を出したのは、この年、出發のまへのことであつたらう。

しかし二冊の著書とその名聲とで得意になつてゐた詩人は、両親の顔を見るとすぐ打ちひしがれた。母親さへもが息子のハリーが儲けの多い貿易や名誉ある職業につかうとする氣のないことを嘆いた。ハイネはぺしゃんこになつた。

たださへ困つてゐる親からは、こんな様子では學資が出る筈もなく、叔父のザロモンの援助もたのめないので、ハイネは歸郷したものの、一向病気もよくならない。そこで気分を變へるために數週間クックスハーフェンへ保養に赴いた。

クックスハーフェンはハンブルグを流れてゐるエルベ河の河口、北海の沿岸である。ここへ赴く旅費のため、ハイネはいやいやながらハンブルグへ赴かねばならなかつた。そむいた戀人の父なる叔父に借りるためである。叔父は叔父で散々甥の世渡りの下手なことを叱つたあとで、學資の心配をしてくれることを約束し、クックスハーフェンの費用も呉れた。

しかしハンブルグへの旅は金のみでなく詩人に多くの詩を與へた。

「歸郷」に収められてゐる詩の中、誰しもの知つてゐる「ローレライ」(第2)は歸郷して偶然この傳説に思ひついて作つたといふのか、歸郷と關係ないし、第3はハノーヴァー王國兵の制服をつけた兵隊の出て来る景色を歌つてあるから、リューネブルグのことであらうが、その他にもこのハンブルグへの旅によつて出来たと思はれる佳作が多い。

すなはち第6は旅先で邂逅したやうに作つてゐるが、實はハイネの方がわざわざ訪れて行つて會つたもとの戀人の家族との再會の描寫、戀人がいま産褥にあると聞かされる失戀の男のみじめさの外、姉そつくりの妹テレーゼのことがはじめて出て来る。その他第16、第17、第18、第19等みな思ひ出のまちハンブルグを歌つて胸に迫る。

ここに収められてゐる詩中、また注目さるべきは第7より第12に至る諸篇がクックスハーフェンの作で、ドイツの詩に珍しく海の景を詠じてゐるものなることである。

この海岸で六週間静養したあと、ハイネは再びハンブルグに行つて叔父に會ひ、将来の援助のことをきめて、年末リューネベルグに帰つた。

この訪問の結果、ハイネは再び法律を専攻するためゲッティンゲン大学へ歸ることとなつたのであるが、いま一つの結果は「馬鹿らしい」と自らも覺りながら、かつての戀人アマリエの妹テレーゼに戀してしまつたことである。テレーゼは1807年の生れといふから、アマリエより七歳年下、ハイネとは十歳ちがひである。今度はハイネもはじめから危懼してゐたが、戀はやはり失戀に終り、テレーゼはこれから四、五年して法學博士の裁判官と結婚する。さうしてこの地位こそ、その父がハイネにそれに就くことを條件として學資を出すことを約した地位なのだった。

「歌の本」には、この歸郷の聯章の次に數篇の比較的長い詩があり、「ハルツ紀行」「北海」の詩を次に収めるが、ここには割愛した。ハイネがこれで好きになつてもらへればと願ふとともに、いつかハイネの詩の全部を譯する機會を與へられることを私自身は夢想してゐる。

2.昭和25年(1950)

2月刊『ハイネ戀愛詩集』角川書店/254p/18.2cm並製2500部/\未確認(翌26年3月改装本\160)

「解説」

ハインリヒ・ハイネ(HeinrichHeine)は1797年12月13日、ライン河畔のデュッセルドルフで生れた。父はザムソンといひ、英國産のヴェルヴェット商、母はパイラといひ、このまちのファン・ゲルデルン家の生れ、ともにユダヤ人であって、これが彼の生活や思想に一生反映する。生れたときの名はハリー(Harry)、ハインリヒは1825年にキリスト教に改宗したときからの名である。

三年後の1800年には妹のシャルロッテが生れた。この子と夫婦ごっこをして遊んだことは、「帰郷」の第四十一に見えてゐる。この妹がエムデンといふ男に嫁して生んだ子のうち、マリアといふ娘はのちデラ・ロッカ公爵夫人となり、伯父の傳記をいくつか書いた。シャルロッテとは生涯仲好くしたが、1805年に生れた弟がグスターフのことは詩その他にも見えない。これも才氣のあった男で、ウィーンに住ひ、ハイネ・ゲルデルン男爵家を創立した。その次の弟のマキシミリヤンは1807年の生れ、ロシヤに行って、ペテルスブルグで、宮廷の侍医となった。これは兄の病床にも侍したが、

いまハイネの自傳關係の諸篇のうち、叔父ザロモン一家に関することなどでの削除は、その手によったといはれる。

これら四人の兄妹を生んだ親のうち、父は凡庸であったが、詩人的な素質はむしろこの陽気な派手ずきな父から享けたのであらう。母はルッソーの心酔者であり、ゲーテの西東諸篇をも愛讀したといふが、なかなかに知的で、子供のとき黒板に記してABCを教へたほか、詩人の少青年時代には、いろいろと進むべき途を指圖したが、母子の性質の相違からこれがことごとく失敗に帰した。しかしハイネはその作品でたびたび母のことをうたって、深い愛情を示してゐる。

字のかき方は母に教はったが、まもなくヒンデルマン夫人のABC學校で教育され、ついでユダヤ人の私立學校に入學、十歳ごろからはデュッセルドルフ中學校に入學し、主としてカソリック式教育を受けた。

この學校在學中のことである。1811年、ハイネはナポレオンを見た。前年オーストリアの皇女マリー・ルイゼを娶り、イギリスを除く全ヨーロッパの覇権をにぎったナポレオンは、また久しくデュッセルドルフの市民にとっても君主だったのである。といふのは、ドイツでもラインの地方は早くからフランス軍に占領されたが、デュッセルドルフの市は一七九五年より1801年まで占領され、一時その撤退を見たが、1806年よりはナポレオンの直轄領となり、その代官に1813年のライプチヒの戦まで治められてゐたからである。

ハイネの見た皇帝は「5フランの罰金の課される」御苑の並木道のまんなかを白馬に乗って行進してゐたのである。ハイネにとってさらにナポレオンを印象ふかからしめたのは、その支配下に於いてのみ認められたユダヤ人の平等視であった。母はナポレオンぎらひであったが、父もこのことのためにこれを崇拝した。「擲弾兵」(物語詩第7)に見られるナポレオン崇拝の念のごときも、ハイネにとってはむりからぬことといへよう。しかし1815年、この市をふくむものベルク公國領はすべてプロシヤ領となった。

この年、ハイネは商業學校に入った。皇帝ぎらひの母も、この時までは息子を皇帝の官吏に仕立てあげようと考へてゐたが、時の大變轉に際し、今度はロスチャイルド王朝に仕へささうと考へたのである。この學校にゐたのは秋までで、まもなく父につれられてフランクフルト・アム・マインのリンヅコップといふ銀行家に引渡された。

父母のもとをはなれるまでは「ドン・キホーテ」と「ガリヴァー」の愛読者であり、死刑執行吏のむすめヨゼファの話す怪奇譚に耳を傾けた少年が、

實業家として成功するかどうかは明らかである。リンヅコップからは数週間で返され、ついて香料商に使はれたが、これも四週間で商才なしと認められた。しかし父母はいまだにあきらめず、翌一六年にはハンブルグの叔父ザロモンのもとへ送られた。

ザロモンは父のすぐの弟で、独逸屈指の銀行家として、ハンブルグの王者の看があった。オッテンゼンにあるその別荘は庭園、噴泉、立像、薔薇のしげみ、夜鶯の唄で彼を喜ばせたが、とりわけ彼を悦ばせたのは叔父のまなむすめアマーリエ(Amalie)の姿であった。今後つくられる詩はみなこれに捧げられた。アマーリエはハイネより三つ年下で1800年生れ、大きな澄んだ眼をしてゐたが、詩を贈っても嘲笑するのみであったといふ。この哀れな愛が歴史にのこる多くの詩を生ましめたのである。

1818年には叔父から資金をもらってハリー・ハイネ商會が出来上ったが、これは翌年には閉店する。商才全くないことで、叔父から見離されたからである。かやうにハンブルグでハイネは、自分を實業家たらしめようとの母の希望を破ったばかりか、さらに喜ばれさうもない詩人としての門出をもここで踏み出した。

すなはちこの市から出てゐた「ハンブルグス・ヴェヒテル」誌に筆名で投じた詩がこの詩人のデビューであった。ここに収める「夢のすがた」の第2と「物語詩」中の「得度式」が1817年の2月8日號に、同じく「物語詩」中の「ドン・ラミロ」が2月27日號に、「教訓」と「歌」の第6と第8とが4月17日號に出た。

ただし詩作のはじまりはもっと古からう。「擲弾兵」のごときも、詩人自身は1816年の作といってゐるが、これが事実は1819年であるとしても、以上の六篇すべて最上とはいないまでも、少年の作として決して拙いといへないことがこれを證明してゐる。

この天稟の才能に加ふるに、ハイネ自身はまだはっきりと自覚してゐなかったが、不幸な恋愛、どんな平凡な男をも詩的にする戀愛が、ますます詩作を促したことは當然である。しかし大富豪のまな娘にとっては、詩人的なあまりに詩人的な従兄との結婚など思ひもよらぬことであったらう。その結婚はハイネがベルリン大學に在學中だった1821年のことで、相手は同じく富豪の子であった。

ハイネはしかしこの戀愛にも多少の希望をつなぎながら、叔父のすすめに従って、1819年の夏、父母のもとへ帰り、しばらく入學準備をしたのち、法律を研鑽して辯護士となるべくボン大学に入学した。この大學には哲学科の教授として独逸浪曼派の代表者たるアウグスト・ヴィルヘルム・フォン・シュレーゲルがをり、シュークスピアやカルデロン等の外国文学、「ニーベルンゲンの歌」「ローランの歌」等の古典をはじめ印度文學に至るまで、その口から講じられ、ハイネはたちまちその崇拝者となった。その詩中に印度を詠ずるものがあるのはその具体的な例といふべきであらう。シュレーゲルもハイネの詩を見せられると、好意的な批評を与へたので、ハイネはこれにはげまされて、1820年の夏には近郊の村で悲劇「アルマンゾル」を書いた。

しかしハイネはこの秋ゲッティンゲン大学に轉校した。理由はハイネ自身がいろいろとのべてゐるが、その主なるものは級友との感情疎隔であったやうである。父が破産して學資に困り、母が貴金属を賣つてこれに貢いだのもこのころのことであらう。

しかしゲッティンゲン大学での期間は短かかった。ここでも12月に彼は級友に決闘を申込み、これが校長に知れて放校に處せられたのである。アマーリエ婚約もこのころ彼の耳に入った。

鬱々として翌年入學したベルリン大學では、しかし事態が好転した。

彼はこのごろすでに發表した詩で相当有名となってをり、「ゲゼルシャフテル」や「ツーシャウェル」誌に多く寄稿することが出来るやうになって、ゲッテインゲンでは唯一篇「後悔の歌」(物語詩第17)しか作らなかったのとは、うつてかはって多作となった。発表機関のみでなく、文学的環境にもめぐまれ、生涯かはらぬ知己となったアウグスト・ヴァルンハーゲン・フォン・エンゼとその夫人フリーデリケのサロンでは、シャミッツやフーケーやシュライエルマッヘルとも近づきになった。

フーケーはとりわけその作品「ウンディーネ」によって、ハイネが尊敬してゐた後期浪曼派の代表作家である。当時名士の往来したルッテル・ウント・ヴェーゲネルといふ酒場では、グラッベやE・T・A・ホフマンとも知合となった。カール・インメルマンとの交際もこのころはじまった。

これにはげまされて1821年の12月にはマウレル書店から詩集を出した。題は「ハイネ詩集」といふのであって、若者への報酬はこの本40冊の寄贈のみであったといふ。

内容は「若き日のなやみ」の諸篇から成ってゐた。即ち先づ少年時代の死刑執行吏の娘ヨゼファとの交際から得た怪奇な幻想とアマーリエの裏切を痛恨する呪ひの歌から成る「夢のすがた」十篇、「歌」の第4、9を除く十四篇、「物語詩」二十四篇、「抒情的間奏曲」の第18、19、20の三篇と「ソネット」その他より成ってゐた。

初期の作であるだけに、他人、たとへばE・T・A・ホフマンの影響なども強く感じられるが、しかし人を感じさせることは原型となったホフマンなどの及ぶところでない。まして「物語詩」中「擲弾兵」、「ベルシャザル」、「ドン・ラミロ」等はウーランド等の先人の塁を凌駕して、前人未踏の境をゆくの感あらしめる。二十歳を越すか越さぬかで、ハイネはすでに世界文學史上に残る作品を成したのである。ベルリンの文化界の歓迎もむりからぬといへよう。

ハイネのベルリンに於けるいま一つの収穫は、大學でヘーゲルの講座に列するを得たことである。ヘーゲルの当時すでに名聲高かったことは「帰郷」の第38で、悪魔にさへもヘーゲルをよんだといはしめてゐることで知られる。

二三年四月にはまたデュムレル書店から『悲劇集 附抒情的間奏曲』が出た。これは「アルマンゾル」と「ラトクリフ」の二悲劇と、その間に挿んだことから表題を得た「抒情的間奏曲」の詩篇とから成つてゐた。

これらの出版による名聲は、ハイネをして失意の悩みをいくらか忘れしめたであらう。ただ子供の時以来の宿痾たる頭痛が再発し、休養の必要を感じて、この年5月雨親の許へ帰った。

両親は1820年から、破産してデュッセルドルフにゐたたまれず、ハンブルグよりエルベ河の支流オーレ河を少し遡ったリューネブルグにゐたのである。

しかしこの文學的名聲で得意になってゐた詩人の心は、両親に会ふとすぐ打ちひしがれた。母親さへもが息子に儲けの多い貿易や名誉ある職業につかうとする気のないことを嘆いたのである。たださへ困ってゐる両親からは、こんな様子では学資が出るはずもなく、ハイネは帰郷したものの、一向病気もよくならない。そこで氣分を変へるために数週間クックスハーフェンへ保養に赴いた。

ここはエルベ河の河口に近い、北海の岸にある保養地である。しかしここへ赴くためにはハイネは旅費を得るべく、いやいやながらもハンブルグへ赴かねばならなかった。そむいた戀人の父なる叔父ザロモンから金を借りるためである。

叔父は叔父でさんざん甥の世渡りの下手なことを叱ったあとで金をくれた。しかし金以上にハイネによろこびをもたらしたのは、1807年の生れで、このとき十六歳だったアマーリエの妹テレーゼ(Therese)の「姉そっくりの」姿であった。まへには子供として相手にしなかった従妹が、こひびとの復型としてまた出現したのである。

ただしアマーリエのことを忘れたわけではない。思ひ出の市は詩人の胸をかき立てて多くの詩を作らしめた。「帰郷」の詩は「ローレライ」(第二)やハノーヴァー王國兵の制服をつけた兵隊の出て来るリューネブルグの景色を歌ふ第三などをのぞいて、おほむね生れ故郷ではない、「戀愛の故郷」へ帰った詩人の心情をうたふ。

こひびとが産褥にゐると聞かされる男の姿はハイネの姿であり、姉そっくりのテレーゼに気づくことも第六に見える。第21より23までの三篇はとりわけハンブルグの市での心持をうたって胸に迫る。

ここに収められた詩中、また注目さるべきは、第7より14に至る八篇がクックスハーフェンでの作で、ドイツの時に珍しく海の状景を詠じ、のちの「北海」の詩の先駆をなしてゐることである。

この海岸で六週間滞在して、病もなほったのであらう、ハイネは父母の許へ帰り、ここに4ヶ月ゐたのち、翌1824年の1月からは再びゲッティンゲン大学に入學した。父母や叔父の意見に従って、再び法律を勉強して弁護士となるためである。叔父から學資をもらふので生活も楽になり、ベルリンへも行ったが、この年の秋にはハルツ及びテューリンゲンへ旅行した。ここに収める「ハルツの旅から」の諸篇はこのときの収穫である。

この旅は徒歩で茶色の外套、黄色のズボン、縞のチョッキ、黒い首巻、頭には緑色の帽子をかぶり背嚢を背負ふといふ勇ましい姿で、ハルデンベルヒやブロッケン山へものぼったのち、アイスレーベン、ハレ、イエナ、ワイマル、エルフルト、ゴタ、アイゼナウ、カッセルと諸地を歴訪したが、なかんづくワイマルでのゲーテ訪問は豫定された中の最大のものであった。

ハイネの母がゲーテの愛読者であったことはすでに説いた。ハイネ自身も少からぬ影響を受け、とりわけベルリンの友ヴァルンハーゲンのゲーテ崇拝には大きな感化を受けてゐた。1820年の詩集も「悲劇集」も謙遜した献辞とともに贈ってゐる。

しかし尊敬が大きすぎただけにハイネは大先輩のまへに出ると、あがってしまって大失敗をやらかした。弟マキシミリアンの述べるところによると、ゲーテに「いま君は何をやってをられる」ときかれると、ハイネは「ファウストをやってをります」と答へてしまった。ゲーテは自分のファウストを書き直さうとしてゐるとでもいふかの如きこの答へに、「ハイネ君、もうワイマルには御用はありませんか」といって早々にこれを送り出してしまったのである。

しかしこの失敗に先立つハルツ山中の詩は、山の風景を伝へて、散文の「ハルツ紀行」のふざけや皮肉の勝ってゐるのよりはずっと愛すべきである。

1825年の初夏には新教に改宗した。これが卒業を前にしての就職準備であったことは明瞭である。このとき生年月日も1799年12月13日として、二つ若くした。卒業はその直後の7月末であった。

叔父からは褒美のやうに金をもらって、8月にはノルデルネーに赴いた。9月まで二ヶ月をここにすごし、ホーマーをよみ、旧友ゼーテが新婦を伴って来たのに会った。ゾルムス・リヒ公爵夫人その他美しい婦人とも交際した。みなドクトルの称号と叔父の金のおかげであった。

かうして出来たのが「北海」の詩である。テレーゼに対する愛は、はっきりした形をとり、その第一齣の第六「宣言」にアグネスと呼ばれるのは、たしかにテレーゼである。この詩はハイネの詩の中でも私の一等好きな部類にする。

ノルデルネーからこひびとのゐるハンブルグへ航行を企てたが、これは不可能とわかり、陸路父母のもとへ立寄ってから、11月中頃にはハンブルグへやって来た。

『旅の繪』(Reise

bilder)第一部をここのカンペ書店から出すためといふのが理由であったが、もっと大きな理由はテレーゼに会ふことであったに相違ない。テレーゼはアマーリエより性質もやさしく、詩人としての従兄への理解もあったやうであるが、父の反對をおし切る勇気はもとよりなかった。ハイネは叔父の別荘に姉の時と同じくともに夜鶯をききながら、つひにいい返事を得ないでゐた。

この間に『旅の繪』第一部の出版が成った。「帰郷」の詩、「神々のたそがれ」、「ドンナ・クララ」「ケヴラール詣り」、「ハルツの旅」「北海」の前半と、散文と詩の両者より成るこの書の内容中、当時の社会をおどろかせひきつけたのは「ハルツの旅」の散文に含まれたユーモアとウィットとイロニーとであった。

詩はむしろ副へ物として軽視されたが、これは読者だけでなく著者自身が本来そのつもりであった。その意味ではこの書に対する毀誉褒貶のかまびすしかったことは、著者の予期通りであったらう。

しかし書の好評とは反対に、テレーゼとの結婚はこのころになって大体だめなことがわかって来た。1826年夏、ハイネは再びノルデルネーに赴き、ここからリューネブルグにかへり、『旅の繪』第二部の後半を占める「観想・ルグランの書」をかいた。この作品はいひかればテレーゼに捧げる建白書であって、巻頭エフェリーナといふ名で呼ばれてゐる献辞の相手は必ずやテレーゼである。

この書が1827年四月に出ると彼はすぐ、イギリスにわたった。その主な目的はこひびとのゐる「ハンブルグを去ることであった」と親友モーゼルに詩人自らが書いてゐる。その主目的は達せられたが、イギリスは詩人にとってあまりにも現実的で好感がもてなかった。オランダ、ノルデルネーを経てハンブルグにハイネが帰って来たのは9月であったが、帰るとすぐ叔父にきびしい叱責を受けた。叔父はイギリス行として、ロンドンのロスチャイルド宛の400ポンドの信用を甥に与へた。これをハイネは殆どすべて消費してしまったうへ、浪費を咎めた叔父に食ってかかったのである。テレーゼならずとも、このひととの結婚を躊躇する方が、女としてあたりまへだといはねばなるまい。

これまでの時のほど全部を集めた『歌の本』(Buch der

Lieder)がカンペ書店から出たのは、この年のことであるが、多分その直前の10月に、ハイネはその結婚後はじめてむかしのこひびとアマーリエに会った。この会合は苦しかったらうが、テレーゼへの希望がこの苦しみを救ったことは疑ひない。しかしこの年末に、女優テレーゼ・ペッシュにうちこんでゐるとの評判がハンブルグでは盛んに立った。ハイネはこれを心配して揉み消して廻つたがうまく行かなかった。『歌の本』を出したカンペは初版重版に対して50ルイスドルを支拂ったばかりであった。丁度そのときミュンヘンの大版社コッタから招かれたので、ハイネは直ちに赴き、自由主義者の名の高かったバイエルン王エルドヴィッヒ一世にも謁した。

ミュンヘン大學教授になれるやうな様子も見えたので、ハイネはコッタ男爵の手を経て王に『歌の本』と『旅の繪』を献上した。二冊とも著者が大學教授に不適であることの證明書の働きをすることにも気がつかなかったのであらう。そしてこの大學教授への希望にいくらか氣分をよくしてゐるとき、

1828年2月、テレーゼがハンブルグのドクトル・ハレと婚約したとの通知がミュンヘンまでとどいた。

以上がハイネが詩集『歌の本』を出した直後までのその伝記のあらましである。のちの社会詩人としての面影はここには殆どあらはれてゐない。

感情も感情も、戀愛にのみ向けてゐる青年時代の作品を網羅したこの詩集から、「ソネット」を除く全部を訳し、これに『ハイネ戀愛詩集』の名を附したが、それが決してまちがひでないことは、すべての読者に認めていただけると信ずる。

3.昭和25年(1950) 12月刊『ハイネ詩集』酣燈社(詩人全書)/231p/15.4cm並製/\100

「解説」

ここに収めたのはハインリヒ・ハイネ(Heinrich

Heine)の1828年から1839年まで、およそ10年間の詩である。ただし制作は1844年これらの詩があつめられて出来たハイネの第二詩集なる『新詩集』(Neue Gedichte)にハイネ自らが記してゐて、

新しい春 1828-1831年

いろとりどり 1832-1839年

タンホイゼル 1836年

フリーデリケ 1824年

といふ。

ただし「いろとりどり」の中の「ヨラントとマリー」の第二は「新しい春」の第3、4、10、11、13、14、19、24、43の9篇とともに最も早く表されたもので、ミュンヘンのコッタ社から出た「1828年版婦人年鑑」にのせられた。

その後はハイネの詩の発表はしばらくと絶えたが、1831年に作曲家アルベルト・メートフェッセルに依頼されると、忽ち36篇の詩が出来、その中、12篇をまづ同じくコッタ社から出てゐる「朝報(モルゲンブラット)」の2月26日と28日號に載せ、他の12篇は同誌の7月2日と4日の號に載せた。これで「新しい春」44篇が完成したので、「旅の繪」第二巻(1831年再版)にそろへて載せた。

次に「いろとりどり」の諸詩の発表は、前述の一篇をのぞいては1833年のFreimüitigen誌の1月號から3月號までに、アンジェリクの第1、8、セラフィーヌの第2、4、6、10、12、13、クラリッスの第1、2、3、オルタンスの第1、2、6、ディアーヌの第1から3までがばらばらにのり、つづいてコッタ社の「朝報」の5月號にカタリーナの第3、4、5、8、9、アンジェリクの第5、オルタンスの第3がのせられた。

そしてこれらが翌年刊行された「サロン」の第一巻に順序よくまとめられて、セラフィーヌは15篇、アンジェリクは8篇、ディアーヌは3篇、オルタンスは2篇、クラリスは10篇、ヨラントとマリーは5篇のせられた。

これらの発表の仕方や日時から見ても「いろとりどり」の詩は、ハイネが實際にいろとりどりの婦人と恋愛してその経験を歌ったものであるかどうか疑問である。それゆゑ、これらの詩の對象をあとづけてみようとする試みもむだであらう。ただしさういふ考へ方をするものが、文學史家の中にもあって、ハルトヴィヒ・イエスなども、その「ハイネ傳」(レクラム文庫86p)でハイネがマティルデのとりことなって、はじめて「いろとりどりの時は終った」と書いてゐる。

ハイネは文學史的には浪曼派の嫡流ではなくても、その流れをくむものである。

幼少時の書にはドン・キホーテとガリーヴァーの外に、E・T・A・ホフマンの作やウーランドの譚詩があったし、青年になるとボンの大學では浪曼派の主唱者シュレーゲルの講義を聴き、ベルリンではシャミッソーやフーケーと文学サロンで知合となってゐる。後の二人はともに後期浪曼派の代表者である。

かういふ文學的修業をした詩人の詩は、レアリスティックな詮索をしない方がいい。したがって「いろとりどり」の詩篇は、さまざまな性格をもった婦人とのさまざまな性質の愛を空想した詩人の産物としてよむがいい。さうすれば、この名を異にした婦人たちの各々の個性がもう一つはっきりしないといふ不満も消えやう。實際ハイネの恋愛詩で、戀人の「個性」がはっきりしないのは、これにはじまったことではなく、すでに初恋のアマーリエ、第二の恋人テレーゼの個性も實際はいざしらず、これらとの恋愛をうたった作品では表はれてをらず、しかひとり相撲をとって、勝手に失恋してゐるおろかな哀れな詩人の姿が、一層これらの詩を集めた第一詩集『歌の本』(Buch der Lieder)の價を高めた所以なのであった。

ここに収めた時もさういふ意味では同じ趣きのものばかりである。むしろ「歌の本」よりもますます詩人の手腕が圓熟し、描寫が洗練されたといへやう。しかし感激させる度合は少くなったといへばいへるであらう。

しかしこんな巧みな詩の作れる詩人が當時どこにゐたらう。ゲーテは「新しい春」の作られはじめた1828年には79歳で、まだ詩を書いてゐたが、「新しい春」が終った年には「ファウスト」の第二部を書き了へ、その翌年には死ぬのである。

またハイネを教へた浪曼派の諸家は、その理論でこそ独逸文壇を圧したが、ただひとりの作家ノヴァーリスが未完の小説「青い花」をのこして早逝した(1802年)あとは、兄シュレーゲルが沙翁を訳し、弟シュレーゲルが外國古典の研究に専念し(1829年死)、グリム兄弟が童話の集成に没頭するなどのことはあっても、みな創作からはなれ、ギリシア的な、極度に超俗的なヘルデルリーン以外には、ハイネと文學史的にならぶものはなかったのである。しかもこのヘルデルリーンはハイネが萬人から愛されるよい意味での世俗的であったのに對し、なんと孤獨的すぎたことか。實際ここに収めた詩を発表した當時のハイネはまさしく獨逸詩壇の第一人者であり、その作品は第一人者の作品だったのである。

しかしふしぎなことには、これらの作品はハイネ自らには、あまり愛されなかった。前述の如く、「新しい春」の諸詩篇はその著書「旅の繪」の第二に、はじめて集められたが、この書は周知の如く「北海」「觀想の書」「ル・グランの書」などの文のせゐで名高く、ハイネ自らもこれを自慢にしてゐて、詩は再版に當って「ベルリン便り」の代りにやっとのせられたのである。

それも無理はない。このころ「詩人ハイネは黙し、ジャーナリストハイネが語つてゐた」(ルドルフ・フュルスト「ハイネの生涯と作品と書翰」254p)。そしてこのジャーナリストは空想的社會主義サンシモニズムを信仰し、「物質の權利回復とその地位回復、その道徳的容認、その宗教的聖化、その精神との和解」のみを考へてゐた。

しかも詩人ハイネはこの信仰者なるジャーナリストのハイネが、その信仰實現のために「大きな時代の闘争の中で」他の者とともに闘はうとするのをとどめ(「新しい春」序詩)、革命の本場なるパリーに移り住みながら、夏は避暑地にゆき、富豪ロスチャイルドや大臣ラファイエットとの交友も得意がる有様、やがては貴族の私生児と称する、美しいが贅沢好きな靴屋の賣子マティルデと終生を誓って恥ぢぬといふことになるのである。

この詩人にのみ見られる行動が、またいかに詩人自らを苦しめたことか。それはここに収めたすべてに見られる哀調が明らかにすると思ふ。

4.昭和28年(1953)刊『ハイネ戀愛詩集』角川書店(角川文庫)/152p/文庫版並製

「解説」

1823年5月、ハイネは叔父ザロモンから金をもらって、これでパリ行の宿望を果たそうとしたが、ひとまずリューネブルグに住む親のもとへ帰った。これは六月に結婚式を挙げることになっていた妹シャルロッテへのお祝いをいうことをも兼ねていたのであろう。

家族との面会の結果はどうであったろう。ハイネは携えて帰ったギボンの『ローマ帝国落史』、バナージュの『ユダヤ人の宗教の歴史』、モンテスキューの『法の精神』などを読んで退屈をわずかにまぎらわしたあと、七月の初めには失恋の地ハンブルグに赴いた。ここにはかつての恋人たる従妹のアマーリエは嫁ぎ去ってもういないが、その妹テレーゼがいて、「恋人によく似ていた」という。

ハイネはしかしここには永くとどまらないで、この月の終わりにはクックスハーフェンへ海水浴にゆき、9月初めまで滞在し、ヘルゴランドへも舟で行った。

秋ふかくなってリューネブルグへ帰り、ルドルフ・クリスチャニというここの地方監督の息子と親しくする。この男はハイネの一番上の伯父イザークの娘をのちに娶るが、テレーゼの夫になるアドルフ・ハレをハイネ一族に紹介したのも彼であるといえば、この帰郷はなかなか因縁の深いものであったと考えさせる。

以上の期間に詩人の心に映したものが『帰郷』の詩となった。したがって内容は単純でない。

ルドルフ・フュルストの分類によれば『帰郷』の詩は、

はじめ6篇が序詩で、

第7から16までクックスハーフェンの状景、

18から30までが初恋の人アマーリエへの思慕、

31から39までは秘めた恋の告白と個人的な関係、

41から46までは実家での感想や子供の時の思い出など、

49から66までがテレーゼへの恋、

67から99までが即興的な感想、

最後の第100が結びの詩ということになろう。

制作はもとよりこういう順序を追ってではなかったろう。「ゲゼルシャフテル」誌へ1824年4月末に数回にわたってのせた38篇が、発表の最も早いものだが、それでみても前後さまざまになっていることがこれを証明する。

ともあれハイネはこれらの『帰郷』の詩でまた成長を見せている。第二の「ローレライ」の詩はジルヘルの作曲で世界じゅうでうたわれているが、曲の良さばかりのせいではないことは、この詩にまだ36種の作曲があることでもわかる。とりわけテレーゼへのおもいを打明けた「おまえは花のように(第50)」の詩は150種の曲があって、いかに人の心を動かしたかが知られる。ついでながらクックスハーフェンの詩はドイツの詩に珍しく海をうたい、このあとの『北海』の詩には及ばないとしても、彼が新しい境地を自らの詩にひらきはじめたという点で注目せねばなるまい。

『帰郷』の詩のあとの「神々のたそがれ」「ラトクリフ」「ドンナ・クララ」「アルマンゾル」「ケブラール詣り」などの詩は「ニドムに」「ラビ・フォン・バハラッラの寄贈本とともに」の二篇が1824年の作であるのとはちがって『帰郷』の詩より古いもののようである。中では「ケブラール詣り」が一等好まれていることは周知のことである。

これにつぐ『ハルツの旅から』の諸篇は1824年5月ゲッチンゲンへゆき、遠望したハルツの山地へ、その秋に登って生まれた。その散文の紀行はこの後ハイネの得意とする皮肉たっぷりなもので、当時も評判になり、いまも好く向きがあるようだが、その中にはさまれた詩篇をこうして取り出してみると、全く別な感情を起こさせ、ハイネ自らがいうように全く「新鮮で美しい」ものと思わせる。

しかしこれよりさらに新しいのは翌1825年6月ゲッチンゲン大学を卒業してドクトルとなり、そのすぐあとユダヤ教から新教に改宗して、名もクリスチャン・ヨハン・ハインリヒ・ハイネとなったあと、世間へ出る途が開けたと安心して、ノルデルネーへゆき、ホーマーを読みながら生まれた『北海』の第一齣の詩であろう。四行一連の古い型を破るとともに、もはや内容も成人の詩となっている。

「宣言」の詩で「アグネス」と呼ばれる恋人は必ずやテレーゼであろうが、自信たっぷりな一人前の男としての恋愛には従来のようなめそめそしたところがなく、といってふてぶてしいいやなところもない。ギリシア・ローマの神々をひいているのはわれわれ日本人にはわずらわしいかもしれないが、

これがみな生きた神々として、人間化されているのがおもしろい。訳者自らはハイネの詩の中でここの一連に最も傾倒していることを告白しなければなるまい。

この詩に表わされた自信をもってハイネは11月にはテレーゼのいるハンブルグへやって来て、カンペ書店から、『北海』の第一部の詩篇をも挿入した『旅の絵』第一巻を出す約束がまとまった。この書は評判が良く、ハンブルグだけでも500冊以上売れた。ただし印税は例によって30年間の分として50ルイスドルの約束ができただけであった。

とまれこれに気持よくなったハイネは、この本が出るころから旅行の計画をさまざまに立てた。ゴローニンの『日本幽囚記』をよんで「この地上で最も文明的な、最も古代造りの、キリスト教的な民族」のもとへ行きたくなったのは、実現したら、あてがはずれてどんな皮肉が日本に対し生まれたろうとの心配から、実現しなかったことをわれわれもありがたく思わねばなるまいが、イギリス行、パリ行などいろいろ計画を立てたようである。

そのうちに夏になってまたノルデルネーへ行く。『北海』の第二齣はこの時の産物であろう。その中の「不死鳥」に歌われた「彼を愛している」はずのテレーゼとの結婚はこのころもう大体だめらしいとわかってきていたし、その点からもドイツ以外へ去りたい気持はおさえられなかったろう。

これらの詩をのせた『旅の絵』第二巻が翌1827年4月、またハンブルグのカンペ書店から出るのを待ちかねたようにハイネはロンドンへ向った。

そうしてここからの親友モーゼルへの手紙には「ロンドンへ来たおもなる目的はハンブルグを去ることであった」と書いた。このハンブルグ、すなわちそこにいたテレーゼとの恋愛の結末は周知のことであるから饒舌を要しない。

最後につけ加えたソネットは以上の諸篇より作られること早く、ボン大学時代の師シュレーゲルにささげたものが1820年、母にささげたものが翌年のものであったことなどは、これらが1821年の12月に出刊された『ハ・ハイネ詩集』に収められていることによって証される。つけ加えてよりよくこの詩人を理解してもらえればと思った。

(以下改版付記)

旧版は二十五版を重ねて、紙型が傷み、この機会に、旧字旧仮名づかいをあらため、ルビその他にも手を加えて読みやすくしたが、その際角川書店の佐々木伸行さんに御世話になった。記して感謝の意を表する。 訳者

Back