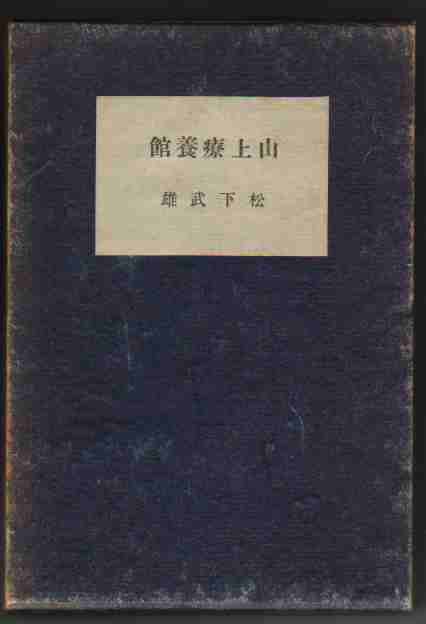

山上療養館

松下武雄 遺稿集

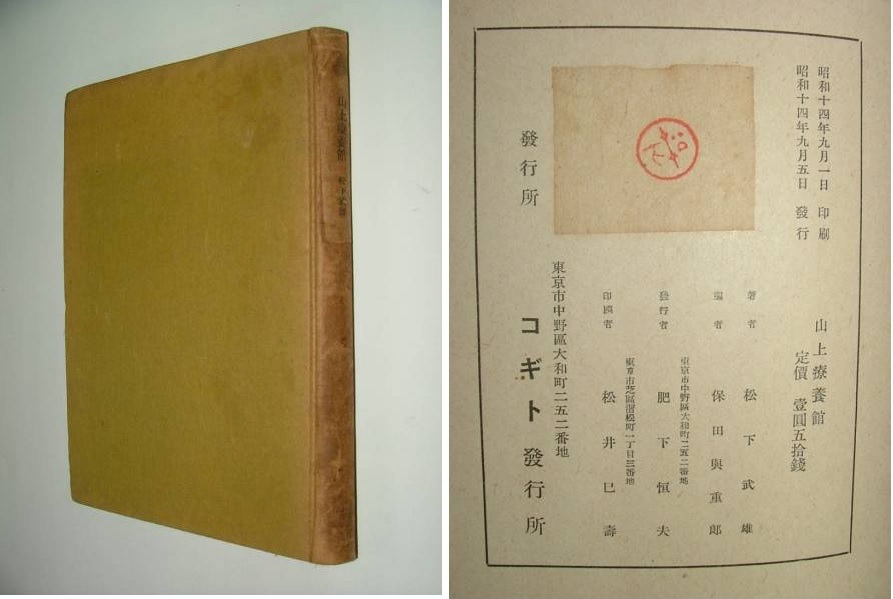

昭和14年9月5日 コギト発行所発行

上製 19.2×13.5cm 本文160ページ 定価1円50銭(特製2円20銭)

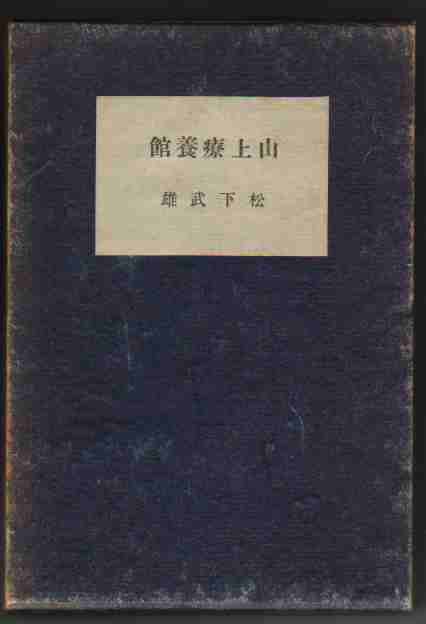

普及本(黄色表紙)、特製本(紺色表紙・函付) 刊行数不明

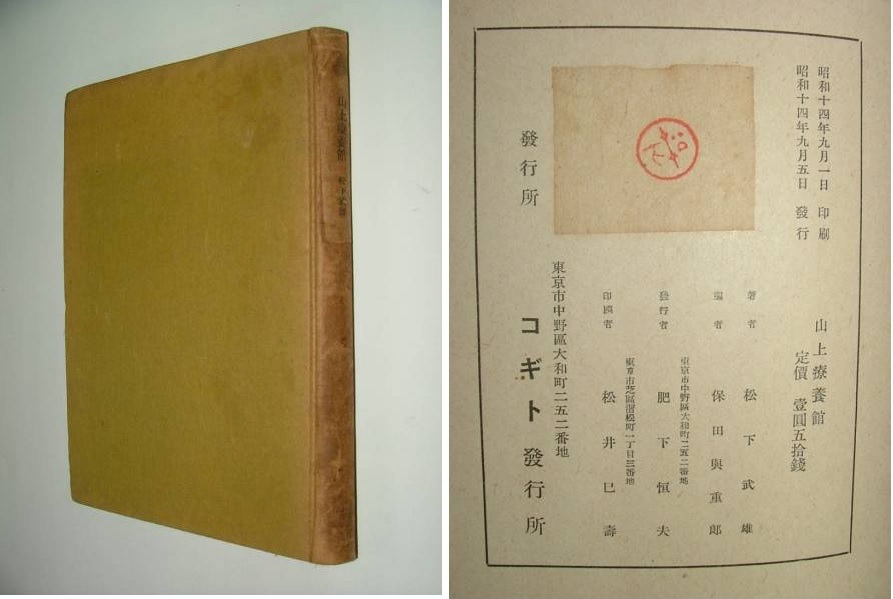

普及本(黄色表紙)

見返し

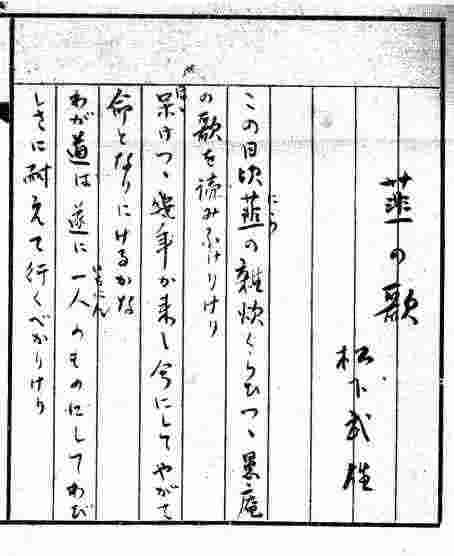

扉

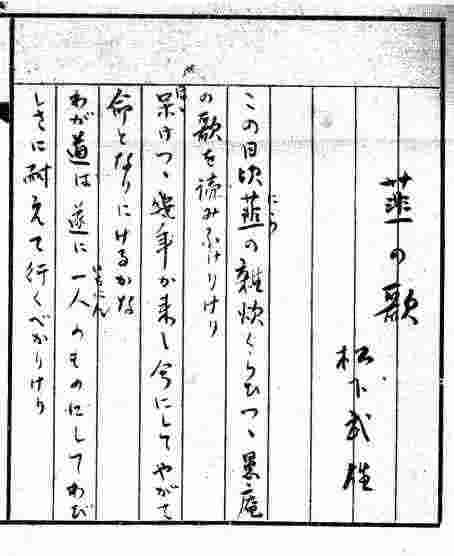

辞世

遺墨

2004.01.05up / 2022.07.02update

Back

まつした たけお【松下武雄】『山上療養館(遺稿集)』【全文テキスト】

山上療養館

松下武雄 遺稿集

昭和14年9月5日 コギト発行所発行

上製 19.2×13.5cm 本文160ページ 定価1円50銭(特製2円20銭)

普及本(黄色表紙)、特製本(紺色表紙・函付) 刊行数不明

普及本(黄色表紙)

見返し

扉

辞世

遺墨

目次

山上療養館

山の歌、海の歌

韮の歌

春雨

早春

寒風

或る日

微熱

一九三二年之秋心著を述ぶるうた一首

謹んで故佐佐木恒清先生を憶ひ奉る

炫火集

メノンの歌

我と汝

秋

ヘルデルリーン日記抄

記憶

思弁的断章

編輯覚え書 ………… 保田與重郎

短歌

山上療養館

起重機の音なりはじむ山上に物運び来らし蝉鳴き止みぬ(七月二十一日)

配膳の音にすなはち目覚ましぬ夕方まけて風はおちたる

一日のおのが仕事はつれづれに一首の歌をつくらんがこと(二十二日)

松の樹の間に見えて隠れつつ海軍機一つ飛び去りにけり(一十三日)

おのれこの病室に入り来りし時より壁に美人手舞ひの絵はりつけてありいつか剥がさんとおもいひつつ

剥さんと思ひつつ来し美人(をみな)の絵いつしか見るに楽しくなりぬ

赤松の技の繁みに出つ入りつ雛雀は遊ぶかなしきろかも(二十四日)

上つ枝をすべり落ちつつ雛雀下つ枝に止りチチと鳴きたり

病室の窓に掛けたる手拭に黄色の蝶は来て止りたり(二十六日)

日覆ひの簾の縁を午さがり足長蜂は静に歩む

夜ふかくしはぶき目覚めてあはれあはれ食用蛙の鳴く声をきく

鼻歌をうたひて居りし若者は重患室へ移されにけり(二十七日)

寝たらひし朝の目覚めよ枕辺のくちなしの花にほひくるなり(二十九日)

よを忘れ山に籠れどたまたまの友の訪れ嬉しかりけり

東京に行くてふ友は開襟のシヤツ着て洋傘を忘れて行きし

夕方の狂人の散歩見に行きし附添ひの女いまだ帰らず

これからは書物い読まずテスト氏の如く生きんと友は云ひたり

うつうつと眠りて眼みひらけば熱計り持て看護婦立てり

病院の残飯くらふ山犬か嵐の中に遠鳴きのせる(三十日)

揺がざる松のしづまり朝ながら蝉の涼しさ声しみ渡る

ほのかなる憂ひもあらずこの夜さり食用蛙の遠鳴くを聞く

昨日からアトロピンさへ用ふれど下痢は変らず外は雨降る

病室の壁に掛けたるパナマ帽はや秋風は吹き初めにけり

朝けより壁にかかりし大蜘蛛は夕方まけて二寸ばかり動く

漢口の陥ちるは秋か葉鶏頭(かまつか)の葉は漸くに色まさりけり(八月九日)

軍用のトラツク続き応召の運転兵の姿勢よろしき(十一日)

夜を籠めて飛行機飛べり昨夜来露満国境風雲急なるか(十五日)

植物の如く眠りて幾日か白き擬宝珠の花は散らんとす(十七日)

喜びも悲しみもなしひたすらに植物の如く呼吸せるわれ

来し方も行く末もなしただ今をうつうつと眠りねむり果てなん(十八日)

厠に来て蛙の声を聞ける時俳句のことをふと思ひけり

朝まだき蚊帳をたためば何処からか松虫一つ飛び出でにけり

うつうつと眠り薬の利く頃に友の出征つげに来しかな(二十一日)

われ病めど友は軍(いくさ)に出で立つる九月一日日本晴なれ

叔父ちやんとベツトにのぼり来る姪は叱り乍らも愛(かな)しかりけり(二十二日)

病室の前で足音とまりたる心地せしかど又過ぎて行きぬ(二十三日)

辛痛(せつ)なければ遂に哀号(アイゴー)と叫びたり隣室の男は朝鮮生れか(二十七日)

いつしかも九月一日となりにけり中島栄次郎応召の日(九月一日)

何処からか薄荷の匂ひ流れ来る真夜中の病院のあはれ静けさ

永き日はつれづれならんと友は云ふつれづれにあらず病ひくるしも(十四日)

辛痛(せつ)なければ歌のことなど思はれずこの十日間は漸くに経し

病み臥しはつれづれなりと思ひたるそのかみの病ひ今はなつかし

益良夫は名をしたたずに死するべき生きの命よ今は愛(かな)しき

病室にありて思へりいま一度ふるさとの井戸の冷水(みづ)飲みたしと(十九日)

酸素筒かたげて使丁走り行く今宵も誰か命死すべし

我が病ひ重りて日毎病室に通ふ嫂も痩せたまひけり

わが道は誤てるにはあらざるも肉体の力つひに果てしか

或る日わが病室に来し小雀(こがらめ)は電燈に止り糞を落せり

牧水を読みたる夕はしみじみと酒は飲むべく思ほへしかな(二十四日)

いま一度命ありせばよき酒を少しく飲みて心楽しまん

闘病は忍耐なりと念ひつつ眼を閉ぢて風の音きく

病室の朝の窓辺にほのかなる木犀の花は匂ひ来るも(二十五日)

一つとて成せしことなくいつしかも三十路に近く重く病みたり

思ひ侘びつ遂に便器にのる時ぞ諸行無常と観じけるかな(二十六日)

従弟転戦

月見れば雲行き速し今宵しも江南の野辺に大合戦はあるか(二十八日)

病床の鉄の手すりを握りつつその冷きをたのしみにけり

辞世

秋の樹の木の葉を落す如くにしおのがいのちは遂に果つるか(十月五日)

山の歌・海の歌

山の歌

おく山の道なきみちを踏み分けて今ぞ仰がん十五夜の月

海の歌

十五夜の月の光りに浜千鳥いま一度は波を超ゆらん

韮の歌

この日頃韮の雑炊くらひつつ愚庵の歌を読みふけりけり

呆けつつ幾年か来し今にしてやがて命となりにけるかな

わが道は遂に一人(いちにん)のものにしてわびしさに耐へて行くべかりけり

わびしさに耐へてあらめとこの夜はつぶれし本を綴ぢ直しけり

むつかしき書物読ませるわが友はつひに聖(ひじり)となりたまふべし

プロペラの音を聞きつつうつつにか徐州の戦ひを思ひゐたりし

飛行機はあまた飛べれば夜ふかく雨戸を繰りて空を仰げり

プラツトフオームに降り立ちし傷兵たち中に手を挙げ応(こた)ふるもあり

殿りに松葉杖つく兵士あり旗うち振れどうつむきて行く

益良夫はつひに病ひにたふるべき生きの命よ貫きて生きん

春雨

春雨

しめやかに雨の降る夜は裏隣りラヂオの時報きこえ来るなり

雨の音しづかに聴きて眼(まなこ)とぢ出で入る息を愛(かな)しみにけり

春の宵懐炉いだきて雨だれのかそけき音を聴き入りにけり

桃畠

唐傘をまはせば桃の花散りて小学生ら二三帰り行く

桃畠尽きたるところ崖にして崖の下には線路見ゆなり

北支行

支那にゆく友はいささか酒たうべ斎藤茂吉の歌を話せり

夕さりて街に別れぬその友は鳥打帽子かむりて行きし

興地大人に一首

酒のまず女いだかず早く寝ていま十年の命ありなん

麦の穂は風に動かず昼さがり蜻蛉(あきつ)穂に来て一つとまれり

早春

早春

未だ消えぬ朝の電燈は悲しけれ己れふたたび眼つむりぬ

風邪ひきて床に臥せれば姪の児はキントン飴を呉れに来にけり

仁丹の広告塔を立てる畑冬菜は闌(た)けて蕾むすべり

道端の日当りのよき墓地の前乗合バスは砂ほこりあげて過ぐ

朝な朝な田舎より来し野菜売りこの頃見えず出征せしとか

戦ひはいつの日に果てん百姓ら物買ふ力とみに衰へしと

戦ひはながびきてより病人も医者にかからず医者は閑といふ

街頭

寒々と木枯の吹く街角に地蔵尊の灯一つともれり

きららかに刃物ならべし店の前何か買ふものありし気のせる

通りすがりバナナ叩いて売る男ふと顔見あげ眼おとせり

街角で少し止まり後ずさりダツトサンはやがて走り去りたり

官僚の小心を潔癖と思ふがに昔の友は年老いにけり

霜の朝

霜白き線路の横にささやかな焚火してあり工夫らは仕事す

一せいに上げし鶴ばししまらくは落つとも見えず朝日子は照り

寒風

六甲山

天つ空雲一つなし六甲の山々こごし聳え立ちたり

寒風

召応の兵先頭にラツパ吹き霜の踏切り通り来るなり

朝霧のプラツトフオーム一しきり出征おくる歌轟き渡る

益良夫は行かまく惜しみいま一度ねむる乳呑児抱き上げたり

国防の襷(たすき)かけたる女二人物蔭にありてひそひそ話す

日曜のラグビー場に人はなし日の丸高く風にはためく

恙

腹いたみ瀉りにくだり今は早や立たん力も尽き果てにけり

立ちし時眼(まなこ)くらみてよろばひつ遂に畳にうつぶせにける

腹の上にシツプを巻きて臥て居れば戸の隙間より雀きこゆる

七日間薄粥食へばひたぶるに握り寿司をば食ひたかりけり

途上散見 一

道端に狂女わめけりこの夕心惶(あわただ*)しく過ぎて来にけり

その二

春浅み朝鮮の子らは水田にて田芹つみ居る物も云はなく

その三

雨あがり塵捨(ごみすて)場所に餌あさり病犬やがてつくばひにけり

姪

姪の児は凍傷いたしと泣き居るかドラ焼買ひて夕いそげり

手の中にドラ焼のぬくみ感じつついささか疲れ家にいそげり

家に帰ればすなはち姪は眠り居る夕の飯は独り食ふなる

長塚節

みじかかる命定まりて歌よまん心いよいよ極まりにけり

ある日

かにかくにい行き果てむとこの朝心定まり文机にむかふ

微熱

世を忘れ呆けてあればいつか又病ひ癒えんと云ひし医師はも

世を忘れ呆けてあれと云ひし医師のその父も母も血をはきて死ねり

へーゲルを読みたる夕は三分計り熱あがりたり止めんとは思ふ

いつか又よき日も来んと目をつむり白き薬を呑みおろしけり

梅咲けば梅見にゆかんと云ひし友桜散れりと告げにけるかな

一九三二年之秋心著を述ぶるうた一首

暁の嶺こえてひたゆかんたまきはるわが命ありける

謹んで故佐佐木恒清先生を憶ひ奉る

朝霧

加茂川の川音高く霧深しわれこの朝凶報(しらせ)うけぬ

この驚きと悲しみの中にもあの無限の静けさと温かさとを深くたたへてをられた先生の姿がほのかな感傷と融け合つて浮びあがつてくる。

よき師ほど早く逝かれると歎きたる友の言葉はしみじみと思はる

いつだったか法隆寺の方面の見学にいつた時のこと

ふる里の屋敷の家と車窓より指されしか緋桃花咲く

丁度数年前、高等学校の入学の許可があつたからといつては帰り途に先生はわざわざ私の家迄立ち寄つて下さつた事がある。

生憎家が丁度留守になつてをつたので隣家へ名刺を托して先生はお帰りになつた。その夜この隣家のお神さんは「小学校の校長先生の様な立派な方

が夕方見えました。」

といつて先生の名刺を持つて来てくれた。この無智な田舎の女の人にとつては立派な人とは村長さんか小学校の校長先生をすぐ想像されるのであ

る。

私はいつもこの夕べの光景を心一杯の感謝となつかしさをもつて追懐するのである。

佐紀の村の小溝のあたり春の日はどせう走ると言はれし師はも

炫火(かぎろひ*)集

神曲を読む

ゆきゆきてしましたたずむ しかすがに われこのみちをゆきはてんとはおもふ

怯懦者と共に止まらんよりはルチイフエロの氷獄(ひごく)の底にひとはゆかなん

幼さ頃の友の病にあるを聞いて 四首

雨ふれば太鼓たたいて遊びたる幼な友達は病みてあるてふ

縁側で二人ならんでべんとうのむすび食べたる幼き頃はも

夕まけて友の帰ればしばししてくぐり戸の音聞えくるかな

かんぐすりというては

茶畠の蜂の巣とりて蜂の子をやいて食はせしわが祖母らはも

「炫火」短歌会に

夕闇の光ほのかに山わきの馬鈴薯畑横ぎりにけり

九月十五日歌の会で

こほろぎのこゑとだえしてしばしあれば月ほのぼのといでにけるかな

月の夜のおもひで

留守居して栗焼きをれば遠くから蔵の戸しめる音聞えけり

かすかなる水音ききつ栗焼けば幼き頃を思ひいでにけり

六甲へともに月見にでかけた友たちに

夜更けて寒天小屋の灯見えぬ青豆匂ふ畔(みち)を急げり

西大寺附近にて

山蔭の新田の畔の蕨たけて大和の春はゆきにけるかな

ある夜私はふと幼い頃の草履の感覚を思つた 二首

新田の畔のくづれに湧く清水草履にぬれて虎杖(いたどり)を食へり

山蔭の竹藪の土の朝じめりしみじみつめたしとおもひけるかな

〇

心静かに海彼の書物読みゆけばはや夜明けるらし嵐の音静まりぬ

大いなるあまりにも大いなる淋しさにわれこの朝空仰ぎみたり

心像

ひたぶるに真昼の街の鋪道ゆきほのかなるうれひわきにけるかな

このゆふべ巷街(ちまた)をすぎぬかすかなるかなしみに似た心まもりつつ

闇深くひかり鋭き刃(やいば)おぼえまなこひらけども物象(もの)みな静かなり

初夏風景

夏されば朝ごとにみし樫の木の揺るるひかりも尊しと思ひぬ

うらうらと朝日子のぼり松原のあかつち道ををんなゆけり

或る友

あけぼののをとめの頬のほのかなるこのかなしさを知りそめにけり

春陽光

春一日浅茅ケ原にまろびつつパリスとエレヌのはなしよみたり

ほのかなるうれひはあれどこの丘に四月の陽光(ひかり)くまなかりけり

夕闇のかそけき光の静けさにモナ・リザの絵をかなしみにけり

亡き母のさとに祖父母をたづねんと

あけぼのの青麦の香をなつかしみねこ柳ある川ぞひをゆけり

一首友なる鋭治*の猛吉**をうたひしにこたへて *中島栄次郎

枯草の焼けし野原の黒土にいましたもえは萌えいでにけり **大東猛吉(松下武雄)

朝二首

朝雲の西にうごきて気さやけし生駒の山ははれにけらしも

電柱たつ大野(ぬ)の上ゆきりとよみメルクールの爆音(ひびき)きこえくるかも

母の年忌に

御読経の声とだえしてしばしあれば瀬戸の落葉にあられするかも

一首 湯原冬美*にむくゆ *保田與重郎

手弱女の手ぶり愛しもこの君は国禁の書読む長崎の春

編輯せられる嶺丘*兄に *嶺丘耿太郎(田中克己)

大いなる堂にこもればこの日頃歌もい読まずさみしくはあれど

或る日

淡雪は降りつつ消えて丘の辺のくま笹の中にチチと小鳥なく

吾妹子が家のわたりと淡雪の丘辺のみちゆしばし眺めぬ

その家の大木のわたり空低く大鳥一つ斜めにすぎぬ

この頃

この頃はいそがしくしてかのことをしばし忘れゐぬうれしくあるか

友どちのつどひを終へて帰るさの月しみじみとつめたしとおぼゆ

〇

二十にしてわれひとのよのいかりしりぬこの大いなるいかりいかにすべきや

静かなるおもひの中に大いなるいかりひそめてわれいづくにゆくか

詩篇

メノンの歌

かかなべて

いく年か来し

わが命

ふるさとは

帰るところに

あらざれば

消えがての

その歌ごゑよ

よろばふも

鳥さへ鳴かず

つま立てど

海さへ見えず

いつの日か

少女の頬も

忘らえて

帰り来ん

衰への

わが四肢よ

やがて果つとふ

わが命かな

我と汝

かつてわれ無限の蒼穹を愛せし時

われ一つの不思議なる花を見出しぬ

わが脳漿は新しき希望に燃え

わが四肢は云ひ知れぬ秘密に戦きぬ

かくて五月の歌高らかに歌はんとせしが

ああ されど

この衣裳は飾りにもみすぼらしく

この手は奏でるべき何ものも持たざりし

夕 かすかなる疲労と共に家路につきぬ

Ⅱ

なんぢ昂然として云へり

ひとは自己の世界に住する時

喪失とは何であらう と

されど なんぢ その目に無限の絶望を宿し

いたくも疲せしその腕かな

今日初めてかの道に来れば

道のべに一つの石ありと

われとなんぢその銘により今こそ袂を分ち行かん

行かん 彼処に 行かん

その極北はいづれも氷雨さんさんと降るを

われらがモラリテの歌は其処に於てのみ再び歌ひ上げられん

秋

─思弁的廃墟をうたふ

秋の真昼にしみじみと天地の寂寥を感じつつ

私は何か満たされない魂を抱いて曠野をゆく

過去の希望とあきらめも私の観念論的技巧のみだつた

この空虚(うつろ)な心には悲しみの嵐が吹きすさぶ計りである

ああ、嘗て私の胸をかすめた不思議の花は

ほのかな憧憬(あくがれ)と懐疑(いぶかり)へ導いたのであつた

かくて私は純情で以て永遠に越えんとしたのである

しかし、ああ、純情こそ悲劇の誕生でなかつたか!

私の熱情(パトス)は純情をさへ越えんとしたのである

私の熱情は純情をさへ越えんとしたのである

だが純情を越えた熱情も熱情自らを越えることは出来なかつた

熱情は必然に破滅を担はなければならなかつた

(ただ私の中での思弁的飛躍が行はれたのである

私の前に横たはつたのは思弁的形骸に過ぎない)

かくて熱情の廃墟を再び純情を抱いてさすらふのである

嘗て私の胸をかすめた不思議な花は

単なる思弁的存在でなかつた

私はしみじみと孤独を身にしめて曠野をゆく

思弁そのもののDialektik*にかすかな望みをもちつつ *弁証法

ああ私は今こそ秋の真昼に若干のニヒリステイツクな気分で最後の傷心の賦をなすであらうか。

へルデルリーン日記抄(一七八九)

四月×日

私はこの上もなく大きな疲労を感じる。私はこちらに来て以来殆ど呆然としてその日を送つてゐる………………………………。無限の悲哀は餘 りにも大きな力を私から奪つてしまつたのだ。

同三十日

愛の論理

私の青春はあの希臘人のごとく

燃えない蝋燭をじつと捧げてゐた

かうして私はいく度か星の夜を

歎いたであらう

一切は悲痛と忍耐に外ならなかつた

現実の嵐は餘りにも劇しいものであつたから

人は厳粛な喜劇として嘲ふだらう

しかし愛は私にとつて最高のものであり

また絶対のものであつたのだ

運命が私をどこ迄みちびいて行かうとも

青き花がいかに遠くにあらうとも

私にとつてそれは何であらう

私の放浪がたとへ地の果てで終らうとも

私は臨終(いまは)の極(きは)までこの愛を持し度く思ふ

(スピノザの神の愛(アモール・デエイ)のやうに)

私の愛はすでに妄執にまで墜ちてゐるだらうか

しかし私にとつて妄執も最もすぐれた理知に外ならない

七月五日

愛のみが自分にとって認識であつた。私の双手には最早や何物も見出されない。私の担ふものは生の無限の淋しさと忍従より外にはない。しか し私はこの純粋な愛だけは失はずに行かう。 私の愛の喪失は同時に私の生命の終末である。私に残された唯一の道は愛することの自由である。この宿命のもとに於て許された自由はただ愛の自 由のみである。 この自由のみが私にとつて必然である。私の孤独な魂の喜びは、この唯一の可能の世界にあつて飛翔しうることである。…………………………

私は知つてゐる。何故に人生に対する絶望的な放棄の衝動がかくも度々私を襲ふかを。しかし私は自分の運命を愛し てゆかねばならぬ。 屋根の上の小鳥を欲しいと歎かないであらう。一切は必然の鎖の下にあるのだ。私はこの必然を必然として理解せねばならぬ。餘りにも劇しい嘆き と悲しみは自己を滅ぼすのみだ。 運命に反抗すれば運命は必ず復讐するものである。運命の力に無益な反抗をして生命を傷つけてはならぬ。私は自分の命を限り無く愛しいと思はね ばならぬ。

同十六日

生の根拠は愛である。愛が一切を支配し又基礎づける。生とは正しく愛の表現でなければならぬ。愛するところに始 めて生が成立する。 しかしここで愛はそれみづから二つの相を持つてゐることを注意せねばならぬ。私は本当の生に於ける愛を神の愛と名づけ仮象の生に於ける愛を妄 執と呼ばう。 神の愛とは絶対への端的な依存である。流転の極まりない現象の世界の中に永遠なもの不変なものを信じることに外ならない。 妄執とはまさしく可変的なもの流転極まりない現象の中にあつてそれを固守することである。私は──。

八月四日

フイヒテの知識学は更に私を絶対的な不安に駆り立てたのみだ。最近スピノザのエテイカを読んではじめて心の落着 きを覚えた。 しかしこれは又私が平凡さの中に安住するのを知りはじめたのかもしれぬ。かうして私は学問の博学と詩への沈潜に適度に努力し併せて日常生活に 調和してゆくのに一種の休らひを感じて来た。 どんなに険阻な道を辿らうと決意しても所詮私の力相応のことより出来ないのだ。私は自分の才能に応じて適度に歩まねばならぬ。私の身体は餘り にも疲弊してゐるのだ。 私は先づこの魂にしばしの安静を与へねばならぬ。

私をかくも傷めたのは何よりも極端な孤独であった。人は孤独に於てのみ眼を内に向けると云はれてゐる。しかし極度の孤独はただ自己を破壊 するのみだ。 人間は適度な孤独に於て浄福な生活を営み得る。シユレーゲルの云った、浄福な孤独もこの適度な孤独に外ならない。

しかしわたしの周囲の浄福な孤独の裡ではあらゆるものが光輝を放ち色彩を帯び、さうして新鮮にして暖かい生命と愛 の息吹がわたしの方へと吹きよせ、 茂つた林のすべての梢にさらさらと音たててかよふのであつた。

──シユレーゲル──

しかし一体私は何処に適度な孤独を求めることが出来るか。 スピノザの孤独は荒野に打ち棄てた鉄の意志を必要とする!

同十八日

浄福なる生活は常に現実に対する満足と感謝によつて開かれるであらう。しかし現実は一面に於て必ず凡庸と怠惰を伴 つてゐる。 満足とは凡庸なる生活に対してであつてはならぬ。感謝とは怠惰な生活に対する飽和の表現であつてはならぬ。私達はその中に投げ出されてゐる生 活にあつて自 己のすべてを曝露し残るところなく顕はにし自己の必然の中に自由を認識せねばならぬ。しかもこの可能なる限界のうちに於て絶えずイデアへの憧 憬を持ち続け るところにかの聖なる生と愛とは抱擁する。

十月二十日

私は再び新らしい元気を回復して仕事にとりかからう。私の散乱した魂は餘りにも永らくうち捨てられてゐた。私の 静かな情熱は餘りにも永らく失はれ てゐた。最早や私はみづからを甘やかして置く必要はない。 一切は必然として諦めねばならぬ。今こそへーゲルの語つた精神への道を確実に踏みしめて行かう。

同二十三日

今よりのち斯く汝は怠惰を打ち棄てざるべからず。そは柔き毛の上に坐し、又は衾の下に臥して名を成すものはあ らざればなり。人もし名を成さずして世を終らば、 地上にのこす彼の記念は、ただ空の煙、水の泡の如きのみ。されば起て。いかなる戦にも勝つなる魂の、重き肉体とともにくづほるることなくば、 その魂をもて喘ぎに勝てよかし。 これよりも長き階(きざはし)を、汝は尚ほのぼらざるべからず。しかも此等を離れたるのみにては足らず。汝、我が謂ふところをさとりなば、そ れを汝に役立てよ。

──神曲地獄篇第二十四歌──

(この師の言葉につづいたダンテの言葉)

乃ち我は身を起し、我が呼吸(いき)づかひの苦しさをおしかくしつつも云ふ、「行け。我は強く且つ毅(たけ)し。」

十一月二十七日

あり得べからざる事がどうしてあり得るか。

それは夢だ。

ある夕方だつた。僕が山から散歩して帰つて来ると彼女は大きな石垣の下の往来をせつせと掃いてゐた。僕は慌てて帽子をとり頭を下げると、

彼女はまあといつて驚いた風にしてにつこり笑つた。

──あなたがこんなところにをられるなんて、

この様に云つて彼女をながめると、彼女は素朴な可愛らしい田舎娘になつてゐた。

どうして彼女はこんなに変つたんだらうと不思議に思つてゐると、突然

──ね、あなたはアンリエツトさんでせう、

彼女は僕の叔母の名前を云つた。

──いいえ、僕はへルデルリーンですよ、

僕は急いでうち消した。どうして彼女はこんな間違ひをしたんだらうかと考へながら、

──この頃は少しも見えませんね。遊びに来て下さいよ、

僕はありつたけの勇気を出してこれだけ云つた。

──ええ、

相変らず仕事をせつせとしながら彼女は返事した。

その時彼女は再びマリアになつてゐた。

僕は非常に恥しくなつて、マントをかついでどんどん歩いた。

どうして彼女は往来であんなことをしてゐたのだらう、このことが僕の頭の中で一杯になつてゐた。

僕は箒を持つたマリアを見たのだ。

僕は非常に幸福を威じながら家の近くまで来た。

夕餉の仕度だろう、白い煙が裏山の方に立ち昇つてゐた。

これは夢だつた。僕はどうしてこんな平和な田園の抒情詩を見たのだらう。夕方より少し身体の工合が悪いので床に ついてゐたのだつたが、 目がさめると非常に爽かな気分になつてゐた。枕もとにリケからの手紙が置いてあつた。

記憶

夕暮の街角の風景。漂泊の老人。

あなたがたはアウグスチヌスの不思議な比喩(たとへ)をおぼえてゐますか。 たとへば婦人が一枚の銀貨をうしなつて、燈火をともしてそれを探す場合、もし彼女がそれを記憶しなかつたら、決してそれを見いだすことがなか つたでせう。 また、それが見いだされた時に、もし彼女がそれを記憶しなかつたなら、それがどこかでうしなつたものであることさへ知らないでせう。記憶! それは遂に謎です。

実は、わたしは若い頃から、ある一つのものを探してあるいてゐるのです。 それがためにはわたくしは驢馬のゐるミノルカの島にも、雲の静かなクラアラの野にも出かけました。一体わたしは今迄何を探してきたのかと仰つ しやるのですね。 ところが、かうして改まつて考へてみると、自分でも何を探してきたのかははつきりと分らないのです。 知らないのです。しかし全然何も知らないのであるなら、探してゐるものは永久に見あたらない筈です。しかしまた全然知らないものであるなら、 人は決して探しはしないでせう。 求めるといふのは、わたしがそれを何等かの意味で知つてゐる証拠(しるし)です。わたしがそれを知つてゐるからこそそれを求めるのです。なる 程、 おまへは何を探してゐるのかと問はれたら、わたしは呆然としてどんなに答へていいのかすつかり迷つてしまひます。しかしもし誰も問はないなら わたしはそれをよく知つてゐるのです。 わたしはこんな風にしても確かにそれを知つてゐる筈です。知つてゐるからわたしは求めるのです。本当のものの姿がわたしの記憶のどこかに在る に相違ありません。 それをわたしが記憶しなければ、わたしにそれがさし出されても、それをわたしが認めることは不可能でせう。わたしはそれを知つてゐる筈です。 いいえ、 確かに熟知してゐるに相違ありません。何も知らないのであるならどうしてこれまでさし出されたものに対して否(ナイン)と叫んで来たでせう か。 それはわたしの性格の天邪鬼からではなかつたのです。 反対するための反対ではなかつたのです。勿論、わたしはその理由をはつきりと述べる事が出来ませんでした。 しかしわたしの求めてゐるのはそれではなかつたと丈けはわたしにちやんと分つてゐるのです。 わたしが尋ねあぐんでゐる時に、おまへの探してゐるのはこれでなかつたかと云つて、それを親切に示してくれた人も多くありました。 しかしその都度のわたしは彼等の厚意に感謝し乍らも劇しい憂鬱に襲はれるのでした。わたしはまたも否(ナイン)と叫んで淋しく立ち上らなけれ ばならなかつたのです。 かうしてわたしはこんなにも老いぼれてしまひました。わたしの目は殆んど盲目に近く、わたしの耳は小鳥の声さへも充分に聞えません。 こんなにしてわたしはわたしの長い過去において、数限りない失望と落胆を重ねて来ました。しかし、わたしはこんな不幸な人生を経てきたに拘ら ず、 わたしは、いまだかつて絶望の淵に丈けは陥つたことはありません。絶望の淵に陥ることはあつても、わたしはすぐにその中から一つの光を見いだ して起き上るのです。 わたしの探してゐるものは何時か何処かに於いてめぐり合へるとの確信がわたしを再び元気づけてくれるのです。その希望がわたしを導いてくれる のです。 それを一目見るなりわたしはこれだと言つて歓喜の声をあげるでせう。ああ、それに、それが何であるかをわたしは語ることができないのです。 しかし一度それにめぐり合へば間違ひなくそれをしかと抱くことができます。 それはわたしの非常に近く在る様にも思へますし、また非常に遠くに在る様にも思へます。そしてそれは何処からともなく絶えずわたしの魂の底に 呼びかけてくる様です。

記憶してゐるとは知つてゐることに他ありません。知つてゐるとはいつかわたしの魂がそれに触れたことを意味してゐる筈です。 今でもそれは真昼の明瞭さで光り輝いてゐると思ひます。盲目の目でもつても太陽の様にはつきりと直視することが出来るでせう。 何らの反省なくともわたしの魂は一撃のもとにそれを了解すると信じてゐます。

さうです。わたしにも青春はありました。しかしそれはあなたがたの様に祝福されてはありませんでした。わたしの青春はナザレ人の様に厳粛 に、じっ と燃えない蝋燭を捧げてゐたのです。聖なる喜劇として笑はないで下さい。若い頃のわたしはこの明りでわたしの目的物を探し出さうとしたので す。これがそも そもわたしの運命のはじまりだと言ふことができます。 わたしの周囲の嵐と雨は今よりもつとどぎついものでした。だからわたしは必然的にこんなにしてゐなければならなかつたのです。 勿論若い頃のわたしですからそつとポケツトに手を突きこんでもみました。そこにはしかしわたしの淋しさをまぎらす二ペンスの金さへなかつたの です。だから わたしは時々夜の酒場の温さを頭に浮べては慰めてゐました。

さうです。広い世間にはわたしに同情された方も少くはありませんでした。それにも増して嘲笑された方は多くあり ました。 さきの人は柔い心の持主ですが本当にわたしを理解してはくださらなかつたし、あとの人は事物の功利性より以外の何ものも認めようとしない頑な 意志の人でした。が、 そんなことはわたしにとつて根本的なことでなかつたのです。 わたしにとつて運命的なものはわたしの記憶だつたのです。これでもなかつたしあれでもなかつたと、このわたしを絶えず遠くへと駆りたてたのは わたしの不思議な記憶です。 こんなにしてわたしの人生の殆んどすべては漂泊(さすらひ)の旅でうちすぎました。世界のいたろところをわたしは歩いてきました。

わたしは朝霧の深い丘をこの日もまたの日もうち越えて来たのです。わたしの生涯はまるでこのために用意されてゐた様なものです。 いつかわたしはわたしの探してゐるものに邂逅すると信じて続けてきました。一体、世界の道といふものは始めも終りも御座いません。それは何処 からでも始まり何処でも終り得るのです。 そして道はどこにか通じて果しがありません。旅になれない頃のわたしは自然と急いで道を歩いたものです。しかし、 いくら急いでも窮まるところのない道は決して急ぐものではないと気のついたのは余程のちのことです。向ふへ進むことは後へ帰つてゐることかも しれません。 道といふものは進んでゐるのか帰つてゐるのかわからぬものです。このわたし自身が何処から来たのか何処へ行くのか知らないのですから。 それで誰かが何処へと尋ねてくれたときは黙つて丘のむかふを指さすのですが内心では言ひ知れぬ秘密の戦慄を覚えるのです。 日が落ちて一面に薄暮の透明な靄が拡がる時わたしには言ひ知れぬノスタルヂァがひしひしと迫つて来るのです。といつてわたしは故郷を知らぬ世 界の漂泊人(さすらひびと)です。 わたしの淋しさしさは何であるか分りません。わたしは生れながらの孤独ですから別段にぎやかさを必要とするわけではありません。 しかし山峡の夕陽が樫の木の梢でキラキラと輝くのを見ては限りなく何ものかのなつかしさを感じます。これもわたしの運命のせいです。 不思議な記憶がわたしをこんなに地の果まで駆りたてるのです。

さうです。記憶とは過去に関したものです。だからわたしの記憶によつて記憶されてゐるものは必ず過去の存在でな ければなりません。 だからわたしの求めてゐるのは過去のものです。わたしは過去によって生きてる人間です。しかし、わたしの記憶に於て在るものにわたしはいつか 未来で邂逅するのを信じてゐるのです。 わたしは過去のものを未来に期待してゐるわけです。一寸考へてみるとわたしはさきへさきへと探してゆくと、それ丈け探してゐるものと遠く離れ てゆく様です。 時間の上からは矛盾してゐると思はれます。しかしこれこそ人間の運命でありそれが本当の姿です。楽園を喪失した人間もその故郷を未来の神の国 に於て求めてゐるではありませんか。 これが人間の歴史です。わたしが過去のものを未来に求めてゐるのもそんなにをかしい話ではありません。そしてこの目的が必ず達せられるとはわ たしの信念です。 わたしは過去のものを未来へ求めてゐるのですから、わたしの願ひの完成するのは過去が未来となり未来が過去となつた時です。未来が過去につら なり、過去が未来と一つになる瞬間、 天と地とが完全に抱擁する場所に於てわたしの願ひが成就するのです。そこに於てわたしは真に休らふのです。わたしはこの瞬間がいつか飛躍的に 実現するのを疑はないのです。 ああ、わたしの魂はこの美しい記憶と期待によつてかすかにうちふるへてゐる!

老人たふれる。段々と闇黒になる。幕。

──性格 その一──

思弁的断章

ほほゑみ

ほほゑみは一つの理念的意味を持つ、具体的な姿に於いてある形相である。常に、存在に於ける特殊なる存在としてあるとともに魂の最高の刹 那にある、永遠なる表現である。 我々は今、あの美しく課せられたノワ゛リスの断片の一つを想ひ起さねばならぬ。「人間の間に、人は神を探さねばならぬ。人間の出来事の中に、 人間の思想と感情との中に、 天なる精神は最も明に自己を啓示する。」(ノワ゛リス)

斯くて、ザイスの女神の被衣をかかげた私の驚異の驚異、それは聖なるほほゑみであつた。

ほほゑみは我々が我々自らに帰るを意味する、永遠への繋りである。ほほゑみを規定し得る唯一の言葉は、その誇らしき意味に於て、生の超越 性でゐる。魂の哄笑は、 憂鬱な孤独にある涙と共に、生の虚無に身をおとすものである。それは両つながら否定にある。しかし、ほほゑみはそれらと次元を異にし、それら を超越したるものである。 換言せば、ほほゑみは哄笑と涙との止揚にある。哄笑と涙との立場を超え、その立場以前に、ささやかに波うつものである。 ここでは、感覚と神経の衣裳は脱ぎ捨てられ虔ましやかな魂の様相にある。総ては明澄なる調和であり、これこそ、彼の国に接する(この国に於て の)切点である。 曲線の方向を担ふ生産点ある。ほほゑみに於ては唯ほほゑみがある計りである。なぜなら、ほほゑみは絶対であるから。絶対こそ、誠に、 ケーニヒスベルヒの哲人により体系の彼方におかれたものでゐる。 誠の意味において、絶対は体系の彼方に置かるべきものであり、ならねばならぬものである。我々の魂の遥かなる故郷はここにおいてある。こごで は思惟は尽き、 道徳は空虚なる技巧へとその身をゆだねる。 この思惟の尽きるところ、そこよりは魂が魂自らへの憧憬にある。無邪気と霊感とが一つに融け、静かに静かなる美が普遍的に漂ふ。故郷への憧 れそれ自らである。ゲーテが美の中に、 決して欺くことなき正しき認識を見たといふのは、この理念においてのほほゑみを指すのでなからうか。ほほゑみは核心もなく外殻もない。まこと のうちなる働きで、 そのままの具体的なあらはれでゐる。うちなるものが、ただちに外なるものである。

これが誠のほほゑみの姿である。ここに「つくられたものは自然の内部に徹するを得ず」といふハラアの命題が何か の繋りにおいて頭に浮び来るを覚える。

ほほゑみは調和にあると云つた。実に、静かなる調和である。それは生に於ける二つの極限に繋り、その仲間に介してある、存在に於ける特殊 なる存在としてそれ自体はある。 しかし、それが故に、有限であることを我々は歎かなくてはならないか。我々におけるパラドツクスは、有限なる故、それは無限である。鉄の冷た き恋人は、永遠ではあるが、 空虚と退屈とが浮動するより以外の何物でもあり得ない。ほほゑみは認識論の形骸を側に見やりつつプラトン風の形而上学へと赴く。

我々の生活市場では、生は圧迫され、切断され、そして断片への執着として繰り返される。かかるとき、我々が真 に、我々自らにあるといふことは聖なることである、 美である。我々が誠の意味に於いて我々自らに於いてあるといふことは、即ちほほゑみに於てあることより外にはない。夜の闇に狂乱する波濤に も、 模糊としてかかる水蒸気も誠の水の姿を見ることは不可能である。六月の太陽の下に、静かに揺れる大海原において、初めて水のまことの姿が見え るであらう。かかる意味よりして、 ほほゑみは現実的な、具体的な姿であるとともにその現実的なものを通して、理念的なものへの洞見、特殊を通じての普遍的なものの把握、 殊にそれ自らが普遍なるものであるところのもの、即ち神の姿が見られるのである。神の姿は嬰児の姿である。神の国は誠に嬰児の国である。ここ には悟性は、その透徹の眼を閉ぢ、 思惟を思惟する認識は、力なく横たへて明澄を欠く。神の国(この国にある)の序曲はここより初まる。

しかし、現実の我々にあつては、不死の嬰児は常にその目を閉ぢ勝ちとする。現実の我々は深い悩みと、憂欝にある。ここに生の大なる溝渠が ある。 ここに絶望がかそけく近よるを感じる。しかし、我々はこの悲しさ溝渠を担ふ可く永久に運命づけられてあると言ふ可きか。この悩みより、この憂 鬱より、 不死の嬰児のほほゑみへの転身は能はざることであるか。この時、突然、深い闇黒の中より、かすか乍らも薄明を遠くに望む、あの意味深いケルケ ゴールの言葉が素早く我々の頭に浮んだ。 「夜は無限のあきらめにおいてこの生の深き憂鬱の盃を呑み乾した」(ケルケゴール)。 おお、この無限なるあきらめにおいて、この生の深き憂鬱の盃をのみ乾した時、即ちその時こそ、生の溝渠が溝渠自らを超越した時ではないか。こ の時、 聖なるほほゑみは我々自らのものであり総ては可能においてある世界である。そこにはほほゑみがある。嬰児のほほゑみがある。これこそ、この世 に於ける神の国である。 斯かる可能の国と現実との一点を共有するのは、実にこのほほゑみである。

我々は今静かにほほゑみを想ふ。ほほゑみは静かな調和において我々にほほゑむ。斯かるほほゑみは恒に聖母の姿、 そこでは叡知と愛が美に止揚されてゐる、 に於いて見るところである。また、ゲーテ風のグレエチヘン、そこには、悲しみのあきらめと、永遠への憧憬がある、において見るであらう。そし て又、我々の前にある、 静かな青磁の花瓶において、さては、サラサラと鳴る樫の梢において、この聖なるほほゑみは常に我々にほほゑむことである。

或る賭

「法律の賭博を禁ずるは、賭博による分配法そのものを非とする為ではない。実は唯その経済的デイレツタンテイズ ムを非とする為である。」と或る人 が聡明らしき口ぶりで言つた。しかしかかる(パスカル風の言葉を用ふなら)慰戯としての賭を前景へ持出さんと今我々は試みてゐるのではない。 我々が今対象として一つの立場を与へんとする賭は、絶対的な意味に於てなされる賭を意味する。「これ」か「あれ」かが賭けられる。そして、賭 は常にデイアレクテイク (*弁証的)なるものがないといふことを想ひ浮べられねばならぬ。故に賭それ自体は善悪の概念を許容しない。かかる意味の賭として「ファウス ト」中の美しい賭の章句について若干の考察を試みるであらう。

新らしき光を見た魂は、嘗て彼を楽しませたものを最早安らかに味はふことはできない。一つの連続的な不安がこの享楽に於て彼と戦ひ、 そしてその内面的な眼は彼が嘗て彼のこころを傾けつくし、身を委せたものの間にあつて慣はし来つた快感を今は見出さしめないといふ意味の言葉 をアウグスチヌスは言つてゐる。 実にファウストこそこの新らしき光を見、常に現世の不安と動揺にある魂である。

フアウスト

あの世なんぞ、おれは心配して居らぬ。 君がこの世をこなごなにぶちこわしてもその後に又ほかのやつがやつてくる。この大地からおれの悦びは湧く。 この太陽はおれの苦痛を照す。おれがこの二つより離れてしまつたらその先はもうどうなるとも勝手だ。(書斎の場)

新らしき光を見た魂は必然に不安と動揺にある。そこには永遠の努力が続けられる。この永遠の努力こそ、また永遠 の悦びである。即ち全き意味において、 従つてその根底に無限に神に参与せんとする意志の働きが存在する。

フアウスト

人間全体に与へらる可きものをおれはこの内心の自我といふもので味つてみたい。おれの霊で最も高いもの最も深 いものを捉へてみたい。 人間の悦びも悲しみをもおれの胸の上に積み重ねたい。さうして、おれの自我を人間の自我といふものまで拡げていつて、最後には人間そのものと 同じやうにおれも滅びてしまひたい。

おのれの我を人間の我(普遍なるもの)まで拡げんとすること、それは、おのれを神に高めんとすることである。おのれを神まで高めんとする こと、それは神の否定でなく、 大なる肯定をあらはしてゐる。不安と動揺はメフイストフヱレスと賭を取結ぶこととなる。一方ファウスト的なものがあり、他方メフイストフヱレ ス的な存在がある限り、 彼等は共に賭けねばならぬ運命を担はねばならない。「これ」か「あれ」かの一つが是非決定されねばならぬから。

フアウスト

おれが呑気に椅子にゴロリところがつてゐるのなら、その時はどうならうとも構はん。おれをお世辞で丸めて、うぬぼれでも起させ快楽でお れを瞞さうとも出来るものなら、 その時はおれのもう最後の日だ。賭をしよう。

メフイストフヱレス

好いとも。

ここで完全に賭は契約された。しかしふり返つて今我々はこの賭の地盤を冷静な眼で検して見よう。フアウストの賭 けたのはこの地上の無限の努力(よろこび)であつた。 メフイストフヱレスの賭けたのはこの無限の努力に対する単なる否定に過ぎない。メフイストフヱレスが無限の努力を否定する側に賭けたといふの は、 結局その有限を賭けたものでなからうか。若しファウストが斯かる賭をしなかつた立場を考へるとする。この時、彼の得るのはその有限である、 メフイストフヱレスの賭けたその有限である。若しフアウストが勝つたと仮定する時、彼の得るのは無限である。偶然がよし彼に味方せない時は彼 の得るのは有限のものである。 そしてこの有限のもの(現実)は、彼が賭けない立場にある時、必ず得なければならぬものである。 故にこの賭は最初よりファウスト側が確実な立場を持つてゐる。

果してファウストは救はれたのであつた。メフイストフヱレスは馬鹿を見た。

大気の中に不死の霊を運びつつ漂ふ天使の声がきこえて来た。

誰でもいつでも努力してゐる者は救はれます。又この人には上の方から愛が加はつてゐます。神の群は心から歓迎してゐます。

「ファウスト」の賭はこれで決定した。近代においては、カントとマルクスが最も大きな賭をしてゐるといはれるだ らう。その最後の決定は未だ時間の上に懸つてゐる。 しかし「古来賭博に熱中した厭世主義者のない」といふ言葉は事実らしい。

愛の虚偽性

かの鋭利な知見と繊細な情感に恵まれたパスカルが深き人間の熟知によつて示したごとく人間の存在は根源的に不安 Unruheとして規定さるべきで あらう。人は常に天上からは一番美しい星を手にせんと憧れ大地からは最も甘美なる泉を掬せんと動揺する。ファウストの如く一つは荒々しい愛欲 の念を以てこ の世界に手足を絡みつけてゐるとともに他の一つは無理にこの塵からはなれて高い祖先の世界にのぼらうとする。この天と地との間に漂ふもの、こ れこそまがふ かたなく動性としての人間を語るものでなからうか。人間は現実においてはあくまでも有限である、地の果においてもまぬがれぬ事実である。しか も有限なるも のを越えて無限なるものを願ふいたましい形而上学的衝動ももつのである。彼は美なるものを渇仰し真なるものを追求することに自己を捧げる。そ の限り彼は美 なるもの真なるものの中にやすらかに充たされてあるであらう。しかし彼はあくまでも人間を脱しきれぬのである。その愚劣と奸策は永遠にまぬが れえないので ある。人は努力する間迷ふものであるとは人は悪魔と神との中間者であることを雄弁に語つてゐるものである。かくの如き意味深き事実の根源を尋 ねてかつて ケーニヒスベルヒの鴻儒は「想像の翼に乗つてなす慰みの旅」にたとへた一つの臆測を試みたのである。人間の歴史の第一歩は堕落であつた、即ち 楽園よりの追 放によつて始まつた。そして私達の生活の禍悪と罪障はその罰の結果である。それゆゑに天上の歴史は善より始まる、何となればそれは神の業であ るから。地上 の歴史は悪から始まる、何となればそれは人間の歴史であるからと彼は語つた。

かくする時人間の歴史の目的は救済でなければならぬ。人間の歴史は又自由への歴史であると性格づけられるであらう。しかしまた歴史を担ふ 人間の肉 体は滅びてゆかねばならないのであつた。Arslonga,vita brevis(藝術は長く人生は短いし)とは単に人間の感傷が語るものとしてすぎさることはできぬであらう。 死こそ最も決定的な人間的事実である。人間のあらゆる不安と動性もこの死に直面することによつて全き姿を顕はにするものである。生は死によっ てはじめてあざやかに浮き上るのである。 あるときは美しさ情熱に飾られて人々の心をうち、あるときは迫りくる闇の怒濤に巻き込まれて驚愕をひきおこさうとも生の舞台は最後には静か な永遠 の死によつて終末をつけるものである。 死は人間にとつて無をあらはす存在である。死によつてあらゆるものは一様の夜の灰色にとぢこめられる。夜は新らしい明日の太陽を予想すること ができる、し かし死は死ぬことによつてすべてのものの完全な消滅を意味する。夜を無とするとき無の否定によつて夜は昼の有まで転身(メタモールフオゼ)で きるであら う。しかし死は人間にとって無の無をあらはすものである。人は死を否定することによつて永遠の生を保持することはできぬ。すべての存在するも のはこの知ら ぬ国に入ることを必然的に運命づけられてゐる。人間はこの恐ろしさ死の前には如何なるものも擲つて生へ執着せんとするのである。死は人間にと つて単なる好 奇心の対象ではない。存在するものにとつての最も根源的な不安Angstを意味するのである。死の悲哀は人間にとつて、決して無智の象徴でも 牧歌的情緒で もない。現実の生に根ざす必然的の関心である。かく死は現実の生にとつて最も絶対的なものとして明らかとなったでふらう。

日常に於ける人間は多くこの死の恐怖に対して逃避を試みるのが常である。この逃避を人は慰戯と名づけるであらう。それは襲ひくる死に対す る恐怖、 従つていたましい現実の生の直視にたへない人々が現実を超越するところのものである。 ボードレルはこの慰戯を酒と女と藝術に分けてゐる。とうすゐとたいだとごうまんとは弱き人の好き隠れ家である。それは屡々有限なる人間を無限 にまでたかめ たものと感じられる。がこの慰戯によつても生の不安は最後迄粉飾されるのは稀である。歓楽のあとにはあまりにも速やかに苦痛がしのびよるでは ないか。幻影 の後には餘りにも劇しい魂の悲哀の蕩揺を感じる。最も精密な藝術としての哲学も所謂死そのものは止揚しきれないのである。慰戯によつては最後 まで現実を逃 避しきれない。いぜんとして死の冷たい目は人々をにらんでゐる。かくのごとく慰戯より転落して人は今や再び死に直面すべく余儀なくされる。こ こにおいて人 は自己の姿を熟視しその有限を正しく自覚するのである。即ち生は飽くまでも死と対決すべきことを認識するのである。有限なる生は有限と自覚す るとき又有限 なる生は限りなく愛すべきものである。死は限りなく恐ろしきものである程又生は限りなく愛すべきものとしてなつかしまれるのである。

愛するものには論理は要らない。愛するものには信仰があるのみである。信仰は思惟の終るところに初まるとは正し くは思惟は信仰によつてのみ思惟た らしめられるといふ意味である。愛はこの様にすべてのもののGrundであり、しかもべーメの言葉のごとくUngrundのGrundとして 理解さるべき である。愛とは最も現実に根ざしたものであるとともに常に現実の直視によつて生れた来たるものである。限りなく生を愛するところから湧きいで るものであ る。しかし乍らこの現実の生の直視によって生れた愛も反つて愛の為めに自己の生を覆ひかくすことが屡々ある。即ち生の愛によつて自己の人間性 ─欠陥と不合 理─を塗抹せんとする傾向を持つものである。生の現実より生じたる愛もそれが為めに再び生の根本的な形相を覆ひかくすのである。私はこれを愛 の虚偽性 Verdecktheitと名づける。

この生の愛の虚偽性は悲劇的なる宿命としてかの「自己疎外により自己を幸福にまた安楽に感じこの疎外を自己の力として知りその中に人間的 存在の仮 象を所有する」階級に必然的に属するのである。それが如何に生に対する愛より出発したるにせよ、単に現実を理由づけ、何等の問ふことなくして 永遠化さんと願ひ、 自己の不合理と欠陥を理由なく覆はんとするのは虚偽の愛と称せざるをえぬであらう。しかるに生の愛を放擲せず生きる限りの生を愛しつつしかも この愛の虚偽性よりまぬ がれる仕方はないか。「パンセ」を滲透し支配してゐる思想は自覚によるこの生の愛の放擲と喪失を語つてゐる様におもはれる。それによつて彼は 永劫に生に超 越せんとした。しかも彼にあつては飽くまでも観想的なる仕方による愛の虚偽性の否定である。しかるに今や私達の住む歴史的時代は実践的なる仕 方による愛の 虚偽性の否定を可能ならしめてゐる。生の愛を正しく維持し乍ら、その虚偽に陥ることなくして現実をその現実において分析批判しうる階級こそこ の可能性を担 ふところのものである。なぜならこの階級こそ「自己疎外により自己を否定されたるものと感じその中に自己の無力を見、非人間的現実を看取す る」ゆゑにその 生の愛は愛の虚偽性に陥るのを防がれてゐるのである。この階級の人達も等しく生を愛し乍らも常に外部よりの否定によりその愛の虚偽性に陥る危 険をまぬがれ るのである。生を限りなく愛し乍らも亦或る意味で生の愛より超越したるとさへ言へる。

新興プロレタリヤートこそまさしく生に対する愛を固守し乍らもその愛の虚偽性を揚棄するところのものでなければ ならぬ。

編輯覚え書

本書を編輯するについて、大体、肥下恒夫、田中克己、保田與重郎の三人が相談し、旧稿の範囲については、既に発 表されたもののすべてを採録することとした。 従つて中には高等学校時代の雑誌に発表されたものも少くない。即ち炫火集と秋と思弁的断章がそれである。尤も選択を努むべきであるとの考へも あつたが、色々の困難にあひ、 つひに易きにつく形式になつた。従つてこれは勿論故人の関知するところでない。

作品は数多くなかつた。文藝の評論ないし藝術哲学に亘る論文は主体だつたゆゑに多いが、他に大部のものにシエリングの藝術哲学の翻訳があ り、 なほ若干の藝術論の翻訳もある。我国で初めてのこの古典の翻訳は数年に亙つてコギトに連載されたが、あと僅かの部分未完のままに残された。し かしこの既に訳された分の校正と、 未完の部分の完成は、中島栄次郎と服部正己の協同のもとに今すでに継続されてゐる。この二種については別本に編む用意である。作品の方でここ に採録しなかったものは、 中等学校時代の雑誌に発表されたもののみである。

作品の序次については、晩年ことに短歌に心を注いでゐたと考へた故である。短歌の次に詩をおき、次に文章をおい た。すべて旧作を後にならべる順を とった。これらに深い理由はない。

二

松下武雄は明治四十三年四月二十一日奈良県生駒郡北生駒村谷田に生れた。大阪市立天王寺商業学校、大阪高等学校 文科をへて、 京都帝国大学文学部哲学科を昭和九年に出た。我々とは大阪の高等学校以来の同窓であり、又「コギト」創刊以来の同人であった。主に文藝の評論 を誌し、「コギト」の他に、 「哲学研究」「作品」「思想」等にその研究を発表したが、大学時代始めて発病し、いく度か病臥したが、つねにその強靭な精神力を以て病患と 闘ってきた。 しかしつひにこの鋭敏な精神は、すべての者の期待を裏切って了った。

故人の大学時代よりの恩師田邊元博士は、追悼の文章の中で、「君の体力は遂に強靭なる君の意力と並行することが出来なかった、かくて君は まさしく 自己の道に生命を犠牲にしたのである、私は松下君を道に殉じた戦士として尊敬し哀惜する、君が未だ自己の思想を直接に語ること多からず、文学 の評論を公に すること少なかったに拘らず、高邁な精神を内に蔵して他人の犯すことを容さず、卑俗なるものをして近づく能はざらしむる気概を有したことは、 君を知れる者 の明に感知する所であった」とねんごろに慰められた。又故人の仕事や思索にふれて「これはまさに当時の日本の青年思想界に於ける新しき傾向の 胎動である。 いはゆる日本浪曼主義運動の端緒に外ならない」と述べてゐられる。

その最後の端然とした態度を田邊博士は「誠に哲学者らしきその最後に、私は大なる敬意を禁じ得ないと共に、君を 哀惜する心は更に切なさを加へた。」と語られ、 又野田又夫が、「我々はそれに感動し、またそれが悲しかった」とかいた如く、すべて人を感動させるものであった。

松下聿妤さんの書かれた臨終記は、それを精密に叙した立派さに於て、我々友人にとっては、何かよむに耐へないいたいたしささへ感じられた のである。 聿妤さんは故人の兄文雄氏夫人である。故人が現在に於て最高の師をもち、又この上ない肉親にみとられつつ、その短い生涯を終へたことにせめて もの慰めを我々は感じた程である。 その臨終記は「私にとっては殆んど経験しなかったやうな感動を与へた文章であった。それは松下の死の悲しかったことをさらに加へた。

故人は少年時代より文藝を愛好し、しかもその少年時代すでに志をもつものの文業を重んじた。これは稀有なことで ある。彼の文章を一見して、 それが世の常の夭折詩人の、美しいことばの蒐集と異るところは、その淵源に遠いものがあった。それは即ち少年の日よりのみちであったと思はれ る。病床に於ても、 強度の生命のたたかひを歌ひ、すべてを拒絶してただ丈夫の心をうたひあげてゐたのである。しかも古典の国に生をうけた故人は、日本の繊細可憐 な美しいものについては、 つねに無比の見識をもってゐた。

大学の終りごろ生駒をはなれ大阪に移り住んだ。そのまへすでに第一回の病患の犯すところとなってゐた。さうしてこの大様の風格はつひにその 生命を完うしなかった。 その繊細の抒情はことばを失った。丈夫の志はつひに展かれなかつた。

三

思弁的断章は、藝術的香気に富むゆゑに、評論集に入れず、特にここに収録した。大体故人の文章には精緻な建築の如き美しさがある。それは 「端然とした、 態度のみだれをみせない」(野田又夫)とも云へる美しさだった。「私は松下君の述作の穏かな美しさが、如何に多くを切り捨てる努力の結果で あったかを知り、 しかもその切り捨てられたものが健康に復讐しつつあるを見て、云ふ所を知らなかつた」と野田は述べてゐる。その態度は座談にもあらはれて「楽 しみ 乍ら徐々に形をこしらへてゆく」(野田)やうなところが常であった。人がシエリングの翻訳状態を見て「遅々として進む」と批評したのを、故人 は嬉しがって、 自分でもその語を口にすることは屡々だったが、「これが松下君の生の内外を貫いてゐた態度の様に思はれる」と五十嵐達六郎が述べてゐる。

中島栄次郎は次のやうにかいてゐる、「松下はその評論を論理的に、極めて論理的に書いてゐる、とは見えるのであ る、しかしその調子は荘重なものであった、 内に夢想が燃えてゐたのである。この夢想は、彼の肉体上の弱さからもあらうが、非常に距離をおいてゐたのである、そして彼はその距離を縮めよ うとする代りに、 いよいよ延長したのだ、夢想はいよいよ遠くなる、そして松下はさういふ遠さを実に愛してゐた。それは見てゐていたましいものであった」 「一切の特殊な資質的なものは抽象したのである、すると残る所は作家と作品との関係といふ最も純粋な部分である、こんな純粋な部分は著しく非 人間的なものであるからして、 言葉はそれだけ少くなる」「一般化され客観化され理論と化するとき、これは一つの救ひでなからうか」その荘重な文体は「宇宙的な大きな救ひ」 を求めたものとのべてゐる。

松下は我々につねに対決を強ひる問題を残したのである。我々が一寸しゃれたスタイルで平気でとびのいた場所を最後まで指してゐたのであ る。 さうして私は何となしに彼の生涯に雄大なものと、永遠の祈念者が、その悲願の歌の中で奏へてゐる、神の救ひに対するあの楽天観をよんだのであ る。 それは我々の現在文学と段階のちがふところで極めて大様にかなへられてゐる、今も無人の境に存在するやうな大なる公道であったと特に今日痛感 した。 我々はつひに近代に於てアカデミズムをもたなかったのである。

思弁的断章は、しかしもっとやさしい文章である。これは昭和三年の夏に、我らの大阪高等学校校友会誌にのせられ た。この文章は従って故人の十九歳の作である。 故人の初期の歌にあるやうな清楚の情緒と、やや哲学的な気分にとんでゐる。我々は当時もはや文筆より哲学的な情操や歴史的情緒を愛してゐたの である。 この気質は久しく我々につきまとってきたやうである。しかもさういふ気質は主に松下が教へたものであった。この断章の第三篇になってゐる愛の 虚偽性は、昭和五年の作である。 やはり高等学校時代、我らの友人の間で出した「炫火」と題する小冊子にのった。「すべて私が生の形而上学の一つとしてこの美学的な断章を最初 に試みたのは二年以前であった。 それは何人の関心をもよびさまさず、いはば車窓の一風景として過ぎ去ったやうであった。ただ若干の人は彼の友情によって、私の抱くほのかな情 緒に彼の感傷を見出してくれたのと、 又私自身にとって、自分の足跡を認識することはすでに悔悟と苦痛を見出すに過ぎないのであるが、しかもそれゆゑに又限りなく愛しいとさへ思は れたので、 この粗雑な形式で私の魂の動揺をあとづけてゆかうと願ったのである。」とその文章に註してゐた。当時の我々にはこの「ほのかな情緒」を生活す ることが至上の教養と思はれてゐた。 「当時は動揺がひどかった、我々は一緒にゆれながら、やはり精神の事に携はらうと決心した」と野田又夫のかいたのは、このころである。 しかしそのころ我々がみなみなテールマンの勝利を予想した中で、松下一人は昂然としてヒトラーの勝利を予言した。当時片々たるヒトラーであっ た。その予想の根拠といへば、 我々に於てはただ日本の世間の流説によったのである、しかも松下はヒトラーの陣営の書をよみ、ヒトラーの倫理的生活の論理的精神を理由として 諄々と我々をといた。 ヒトラーの表現とか演出はあまり考へなかった。その態度は終始一貫してゐた、さうして彼はつひに時代に順応する一切の契機を知らなかった。私 はその点を殊に尊敬するのである。 さうして松下のみちは正しい公道であった。しかも中道をゆくものは反って世にすねねばならない。ただ彼はその公的な仕事である文学理論に於て は、どういふくねり方をも示さなかった、 さうして殆んどここ数年間、私は松下のこの大規大様の風格を無下に尊敬したものである。

記憶といふ作品は昭和七年十一月にかかれたものである。初めて病臥した、その回復後のものである。「創作」といふべき作品はこの一篇とあ とのへルデルリーン日記抄の二つきりである。 これは、松下の手紙によれば、三部より成立する「人間」の最初の部分であり、過去未来現在に照応する人間の過去に当る部分だと云ってゐる。 これにひきつづいて未来に相当する「期待」の部分をかくつもりだが、と云ってゐたが、つひに出来上らなかった。「絶えず音楽のリズムと合して 一人の老人が──第二部では若者 ──表情を巧みにあらはして語る、背景もごく象徴的にやらねばなりません」これは小生宛手紙の一節である。このころの松下は哲学的な文藝を考 へてゐたのである。 しかしこの小品は今から考へると大さう不吉な雰囲気をもってゐる。焦燥の感もある、記億は謎です、と云ひ、しかし終りでは美しい記憶と云って ゐる。 「いまだかつて絶望の淵に丈けは陥ったことはありません」「わたしの青春はナザレ人の様に厳粛に、じっと燃えない蝋燭を捧げてゐたのです、 聖なる喜劇として笑はないで下さい」「一体、世界の道といふものは始めも終りもございません、それは何処からでも始まり何処でも終り得るので す、 そして道はどこにか通じて果しがありません、旅になれない頃のわたしは自然と急いで道を歩いたものです、しかしいくら急いでも窮まるとこ ろのない道は決して急ぐものではないと気のついたのは余程のちでした」「わたしは過去のものを未来に期待したのです」それはいはば安らひを考 へることであっただらう。 さうしてかういふ考へが故人の短い生涯の本みちであった。聖なる喜劇として笑はないで下さい、この表現形式だけはいくらか後年には変化した。 しかしこの老人はしづかにたふれる、 「段々闇黒になる」とかいてゐる。それはどんな絶望の淵の中でも一すぢの光をみつけた若者の性格の反影であらうと小生は考へ、しばらく慄然と したのである。 我々ならば段々闇黒といふところを白日光で照らすだらうし、老人に修羅の狂乱舞を舞はしたい。しかし故人はどんな深淵の中でも、ぢつと光をみ つめて生きてゐたのである。 これは一ころの若者の時代を考へると、我々を鞭うつにたる教訓が感じられた。それはその死に於ても知られることである。故人は死にのぞんで も、 整然として一切にしめくくりをつけて、静かに赴いた。「ああ、しかし予期しなかった」と、それが松下の最後の言葉の一つだった。

へルデルリーン日記抄(一七八九)は昭和十年八月号のコギトに出たものである。これは傑作である。創作は告白の 真実性でかかねばならぬからと云ってゐた故人の作品に対する考へ方が、 うまく合致して自づと自信が行はれたからであらう。かういふ作品を書いた夭折詩人は少いと小生は考へるのである。故人のどんな絶望にも耐へる といふこと、 又希望を失はないといふことが、病患の末期の生命力の狂奔でなくして、少年の日の信念の自然であったゆゑに、故人は終りまで姿勢をくづすこと なかったのであらう。 この作品は美しい作品である。野田又夫がこの作品を「茫々として美しかった」と云ひ、「ヘルデルリーンは、その悼ましい生涯の故にでなくその 純なる作品の故に、 その狂熱の故にでなくその覚醒の故に、……人の心を打つのであることを私は嘗て知り得た、今松下君についても、私はそれを確信してゐる、君の 不遇なりし生涯の故にでなく、 君の純粋な形成の業の故に……」といった。

我々がへルデルリーンを愛したのは古いころからであった。我々は真実の心で、ゲーテよりへルデルリーンと考へたりしてゐたのである。しか もさういふ我々の感じたものは、 今から云へば、かなり広範な振幅をもってゐたのである。我々がへルデルリーンに関するいろいろのことがらを一応整合して了ってゐたころ、それ から二三年して、 今日のドイツを作ったその若い青年たちの間にも同じやうな風潮の動いてゐることを知った。東京へきた我々は生活の中でこの不幸だった詩人を考 へ、京都へいった松下らは、 哲学の中で考へてゐた。服部正己がデイルタイのへルデルリーンを訳したのはコギトの一番古いころだった。松下は、この異国の詩人を熱愛し、 「常に生活に疲れ果て充されない傷いた心を抱いて喪然として母の許へ、ネツカールへと帰って行った、しかもこのやうな弱々しい外的生活に拘ら ず、内的生活に於ては、 そのいく度かの絶望と疲労にも屈せず、断乎として文学の極北を目指してゐた」と語ったりした。母の許へ、ネツカールへ、といふのが故人の感傷 の美しさだったと今も思ふのである。 ドイツの文学の大略も知らない十九歳の少年であった僕に、校庭の桜の木の下でこの詩人を教へたのは、松下だった。我々の思ひ行ってきたこと が、 いくらかでもわが国の文藝の運動の中枢にふれてゐると後世が云ふなら、その萌芽は、すべて松下のものであったことを小生は甘んじ認める。 この作品はすべて彼の愛した言葉と情景から出来てゐる。「乃ち我は身を起し、我が呼吸づかひの苦しさをおしかくしつつも云ふ、『行け、我は 強く且つ毅し』」このダンテの章句は、 ことに故人の愛したものだった。さういふ精神の場所で、彼はつねに傷々しいまで厳粛に己を持してゐた。それは又彼の病床の丈夫ぶりの歌に一貫 したものであった。 今思ふ、我々は一人の毅然とした丈夫を失ったことを。

四

詩三篇の中、メノンの歌は昭和十三年七月山上療養館と題する冊子、四六版よりやや小さい型の手帖に誌されてゐた。この手帖は故人が山上療 養館の枕頭において、 それへ即ち日に一首づつの歌を誌さうとしたものである。この手帖の第一頁には、茂吉の歌が出てゐる。朝の蛍とかき、そのよこへ、

草づたふ朝の蛍よみじかかるわれのいのちを死なしむなゆめ 茂吉

とかいてゐる。それから数枚白紙のままとんで、シユテフアン・ツワイグのへルデルリーン論をひっかかりにした評論の覚えがきが一枚半、日附 は一日と なってゐるが、年月は不明、その次にこのメノンの歌の旧作が出てゐる。

かかなべて幾年か経し

わが命

ふるさとは帰るところに

あらざれば

消えがてに歌ふ

夜の歌

つまだてど海さへ見えず

よるばふも鳥さへ鳴かず

少女の頬も忘らえて

いつの日か

帰り来む

さはれはや明日をも知らぬ

わが命かな (年月不詳)

この年月不詳とある作を改作したのが、本文のメノンの歌である。即ち末尾に括弧をして改作とある。この改作は、年 月不詳の裏にかかれてゐて、 書体を見れば少し時日の間があるか、ペンもインキも異ってゐる。次に「車窓所見」と或る日といふ二首の歌がある、前者には(三日)とかかれて ゐる。 この三日は「車窓所見」が途上散見としてコギトに発表された月から数へると、十三年二月頃かと思はれる。メノンの歌改作はそれより新しいやう な気もした。 「消えがてに歌ふ夜の歌」を「消えがてのその歌ごゑよ」と改めてゐるところに、私はきびしいものを見るのである。夜の歌では一寸やりきれぬの であらうと、 小生は感じた。この三月号コギトに出した歌

みじかかる命定まりて歌よまん心いよいよ極まりにけり

この前書の初め「長塚節を読みて」とあったものを、次号で「長塚節」とあるべきところだ、といって訂正した。こ れは一寸やりきれない怕しい神経である。 小生は漸く後でその怖れを知った。田中克己、伊東静雄両君共に注意したことゆゑ、小生は詩人の敏感に感じた程である。 伊東は「今から見ると結局この二つの前書は同じことになってしまった」とかき、「私は君の歌にはかなり感動してゐた、 しかしそれを告白するのはひどく残酷なことのやうな気がせられた」と云ってゐる。田中克己は「節をよみてならば自分の述懐のやうにとられるこ とを恐れて、訂正まで出してゐるが、 それにも拘はらずその疑懼が正しい予言となった」と述べてゐる。

手帖は一枚とんで次に「科学と文学」といふエツセの下がきがある。一枚である。これは書き改めるつもりか、次に見出しだけがかいてある。 その次に七月二十一日と肩がきし、 山上療養館と題して、その歌二首が一枚にあり、裏には七月二十二日の朝食と昼食の献立をかいてゐるが、これはななめに消し、次は二十二日から 始ってゐる。 ペンでかかれた文字はよい字だがみな傷々しい。この手帖の反対側にはは体重表一枚と、その数枚めに山の歌海の歌がかかれてゐる。

我と汝といふ詩はコギト昭和十年六月号に出た。四月二十七日といふ日付がある。

秋はずっと古く昭和四年九月二十三日の日付がある。これは高等学校の雑誌に出た。そのころ松下は大東猛吉といふ筆名を使用してゐた。 これはずっとコギトの初期まで使ったものである。由来は笑って答へなかった。この詩にも「ほのかな情緒」が横溢してゐる。その感傷は、哲学の やうな感傷であったと思はれる。 我々はそのころハイデツガーとか、フツサールやシエラーなどを云ってゐた。文学上の藝術派は、我々のまへから遊戯の文学として退き、左翼文藝 はその無思想によって、 ただ良心的な械を我々に与へてゐた。さうして我々は哲学の美文的情緒に、詩の外延を味ってゐたのである。しかし我々は表現にあこがれてゐた。

五

一九三二年之秋心緒を述ぶるうた一首といふのは、初めの病臥が癒えたとき、大さうよろこんで私に送ってくれた短冊の歌である。これは形が 少しちがってゐる。 わが呼吸づかひの苦しさをおしかくして、といふ章句でいふなら、呼吸の強さを押へて、と云ひたい。

謹んで故佐佐木恆清先生を憶ひ奉るは、我らの高等学校の先生であった佐佐木恆清氏にささげたものである。この先 生はよい先生であった。さうして松下とは遠い姻籍であった。 歴史の先生だったが文藝や美術史に造詣が深かった。先生は昭和六年十一月二十五日、大阪から奈良へ帰途、電車の衝突といふ不慮の災難でなくな られたのである。 この追悼歌は昭和七年一月の作である。

炫火集は、高等学枝の短歌会雑誌「炫火」にのったものを一括してなづけた。昭和五年一月より昭和六年一月迄のものである、我々は六年三月 大阪を離れた。 収録はやはり新から旧に亙つてゐる。最後の二首は昭和四年十二月六日高等学校の短歌会のもので、今天津にゐる同窓の西川英夫が、短歌会の記録 及び「炫火」全部を保存してゐてくれて、 ここにおさめることを得た。

炫火集の一等新しい歌は「神曲を読む」と題して、

ゆきゆきてしましたたずむ しかすがに われこのみちをゆきはてんとはおもふ

怯懦者と共に止まらんよりはルチイフエロの氷獄の底にひとはゆかなん

氷獄の底に云々の歌は、生涯を通じた彼の心境と田中克己も云ってゐる。さうしてその心境は一貫して、なほ若干の様相を時々によって帯びて ゐたとも思はれる。

雨ふれば太鼓たたいて遊びたる幼な友達は病みてあるてふ

夕闇の光ほのかに山わきの馬鈴薯畑横ぎりにけり

こほろぎのこゑとだえしてしばしあれば月ほのぼのといでにけるかな

山蔭の新田の畔の蕨たけて大和の春はゆきにけるかな

ひたぶるに真昼の街の鋪道ゆきほのかなるうれひわきにけるかな

あけぼののをとめの頬のほのかなるこのかなしさを知りそめにけり

春一日浅茅ケ原にまろびつつパリスとエレヌのはなしよみたり

あけぼのの青麦の香をなつかしみねこ柳ある川ぞひをゆけり

これらの歌は、田中も、「抒情の様が清楚で良い、高等学校の生徒にありがちなきざなところや媚びるやうなところ が一つもない」と云ってゐるのに当る。 故人の一等古い歌で発表されたものは、

静かなるおもひの中に大いなるいかりひそめてわれいづくにゆくか

といふのである。即ち昭和四年十二月の作であらう。

六

炫火集から微熱までは相当時日がとんでゐた。微熱の発表されたのは、コギト昭和十一年九月号である。それは大阪 へ移転してからの病気のあとだった。 「歌は拙く又僅かだが七十日餘りずっと床についてゐた思出としてのせていただきたいと思ふ。小生の身体もまだ普通にゆかない、 それに酷暑の大阪だから万事閉口してゐる」と小生あて八月五日づけの葉がきに云ってゐる。病気は何回にも亙ってゐたが、この時は少し重いやう だった。 しかしその中で激しい読書と、思索と、加へて後には若干の生活上の仕事さへ心してゐたやうである。

世を忘れ呆けてあればいつか又病ひ癒えんと云ひし医師はも

学問を止めることが、彼にとっては耐へられなかったのである、しかしこの時分釣でもしようと思ってゐたらしい。 肥下が下阪してあった時には、あち こち釣の本をとりよせ、その本に赤鉛筆で線をひいたりして研究してゐると、さういふ話をして、東京ではいくらか明るいやうな気がしたのだっ た。この歌につづいて、 次のやうに転じてゐる、これは「世を忘れよう」との「ひたすらの努力」と田中も云ってゐる、

世を忘れ呆けてあれと云ひし医師のその父も母も血をはきて死ねり

その歌につづいて

へーゲルを読みたる夕は三分許り熱あがりたり止めんとは思ふ

いつか又よき日も来んと目をつむり白き薬を呑みおろしけり

梅咲けば梅見にゆかんと云ひし友桜散れりと告げにけるかな

これらの歌はみな上乗のものであらう、その当時手紙にもあるやうにもう病気はよくなったといってゐたから我々は よい歌だと云った。しかしそれは今では、 さういふ言葉で賞めるには傷々しい感がする。

或る日一首は、山上療養館に残された例の手帖の中より時日を推定してここにのせたものである。

寒風はコギト昭和十三年三月号、早春は四月号、春雨は六月号、韮の歌は七月号、さうして韮の歌は発表された限り 最後のものであった。 この四つの原稿は若草色の卦線の入った黄色の唐紙に、美しく又ていねいに墨書し、ところどころ朱筆を加へた、同じ様式のもので、二、三枚づつ 揃へてこよりで綴られてゐる。 寒風をうけとった時から我々はその整然とした原稿に異様の美しさを感じた。私はその初夏のころ四十日餘り支那から蒙彊に旅をしてきた。 その旅の二三日まへ大阪でコギトの友人たちと会ったが、夜の会でなく、昼の会にした、その日は松下もなかなか元気だったやうに見うけた、いく らか声がわるく、 風邪気味と云ってゐた。田中が大阪の嫌さを云ったりして、私も亦、仕事や学問など止めて、といふやうな話をしたりした。勿論松下は、私らが何 かの人生嫌悪に消滅しきって、 それをおしつけても、正面からうけとめて諄々と説服するやうな意志の強さをもってゐたし、さうしてさういふ点で私はつねづね尊敬の念をいだい てゐたものである。 時流とか対人関係でいささかも動じることなく、「他人の犯すことを許さず」といふ大道があった。それなればこそ、あの極度の病状の中で、 泰然として戦ふ丈夫の歌をうたひあげたものであらう。

「……めづらしく松下君の病中の短歌が載って居るのを読んだ。しかしそこには何か人に迫るものがあるのを感じ、歌の立派さに敬服すると同時 に、私は君の病の容易ならぬことを感じて、 不安は倍加せられざるを得なかった」と田邊元博士が云ってゐられるのは、韮の歌のころであらう、さうしてそれは我々友人の感じた危惧の心だっ た。

みじかかる命定まりて歌よまん心いよいよ極まりにけり

この歌の前がきについてはさきにかいた。途上散見の三首も何か悲しい。また

腹いたみ瀉りにくだり今は早や立たん力も尽き果てにけり

立ちし時眼くらみてよろばひつ遂に畳にうつぶせにける

かういふ歌の間に、

姪の児は凍傷いたしと泣き居るかドラ焼買ひて夕いそげり

といふやうな、やさしい歌もある。

きららかに刃物ならべし店の前何か買ふものありし気のせる

官僚の小心を潔癖と思ふがに昔の友は年老いにけり

雨の音しづかに聴きて眼とぢ出で入る息を愛しみにけり

かういふ歌も入ってゐる。興地大人に一首と題した歌

酒のまず女いだかず早く寝ていま十年の命ありなん

興地大人とは高等学校の先生だった興地實英氏である。松下の日常は義姉の聿妤さんが、学問する代りに放蕩してくれた方が、といったやうな 日常だった。 松下の時代の一般の青年時代は、ほんの少しの数年の間のことだが、日本の近代で一等厳粛な青年時代だったでなからうか、 それは青年がマルクス主義へ入らうとしてゐた日でもなく、又マルクス主義から出きった日でもない、世間を賭してマルクス主義から出てもよいと いふ姿勢をとった日であった。 さういふ時代の記録として、この最も純粋にして厳粛な詩を、私はあくまで信仰するのである。その一等立派な公道は、誰よりも松下が示したと小 生は信じる。 それは詩であった、彼の論理に対する自信が、今から云へば客観的にももう彼の絶大の自信と云へる、その自信には細工が不用だったから、彼は大 様に堂々の文体を平気で誌した。 さういふ自信の相には自づと詩と詩人の感じが私には考へられた。二三年もまへ、私は伊東静雄とさういふ話を互にしたことがあった。美しいもの や、藝術であるものや、 又小説とか文学であるものが、わからなかったのではない、その時代の青年は、それらの所有し、又数へる外延の勢力の中へ身をゆだねきれなかっ たのである。 さうしてさういふ数年の我々の期間こそ、今日の胎動と、小生は信念してはばからぬのである。その日のあとではもう時は変り、美しいものその他 は、 充分にそれのみで権威を認められるやうになりかけてゐた。これは一つの時代である、歴史にある、又個人の中にもある、しかもそれがこの人のこ の日に合致してゐたと思はれる。

韮の歌はコギトに発表された最後の松下の作品である。

呆けつつ幾年か来し今にしてやがて命となりにけるかな

わが道は遂に一人(いちにん)のものにしてわびしさに耐へて行くべかりけり

わびしさに耐へてあらめとこの夜はつぶれし本を綴ぢ直しけり

むつかしき書物読ませるわが友はつひに聖(ひじり)となりたまふべし

益良夫はつひに病ひにたふるべき生きの命よ貫きて生きん

これは怖ろしい死との闘ひである。さうしてこれらの作品はまことに、我々のこれからいくらか続く人生に於て、永 く心に生きてゆく信念となるであらう。 私はそれ以上を云ふには何かいたましい、又生々しいものを感ずるのである。興地教授も故人の急迫が信じられず、それを人に云へば皆が信じ難い 顔だったので、 「我ながら驚かれる程の迂遠さで」と云ってゐられるが、私も迂遠の方の一人だったのだ。しかしさういふことが、興地教授の場合にもさうだらう が、松下がつねにその意志と精神力で、 再起を信じさせてゐたからでもあった。私は松下とのほぼ十年の交友中、その七年は病気の故人と、いつも正面から、少しも他を考へることなく 交ってきたことを、 絶対的に正しいことだったと思った。これは又私に対して松下の教へた一つの人生観であった。「わがみちは」や「益良夫は」などの歌は、 いくど口にしても私には耐へがたいものを味はせるのである。この雄々しい精神は、山上療養館の手帖には、もっと物にふれ、折に応じて、何かに あたって、細々と描かれてゐた。 その手帖をくりひろげつつ、私はそこに流れてゐる無形の教訓を味って、やはり耐へがたい感銘と共にゐる。

七

韮の歌のかかれたのは十三年六月ごろであらうと思はれる。山の歌海の歌はやはり山上療養館の作品と思ふのであ る。これは深い思想や哲学のある歌と思ふ。 海の歌の方は何か祈念にあふれてゐる心境だらうし、山の歌の方はもう大きいさとりと云ふべきものの心であらう。しかし二つを対蹠させたところ に、意志の相がかくされてゐる。 私はそれを故人の少年の日より愛読したダンテのあの章句と対比してみる。この期に臨んで、ただ美的なものや、ただ藝術的なものや、ないし宗教 的なものを憬れる代りに、 さういふものらのめざす窮極、故人の少年の日の言葉で云へば極北に、一つのみちをつけようとしたことは、甘い人生観で行へることでないのだ。 その臨終の立派さも、 世の常のことでない。辞世の歌といふのは、啄木歌集の表紙のつつみ紙に、ペンでかいたもので、十月五日の日付になってゐる。山上療養館の手帖 は二十八日で終ってゐるから、 それから後は、この一首きりである。死後に出る筈の本について、臨終の時一等古い友人である小西栄治に伝言した中に、「俺の写真はのせてくれ るな、 俺は写真は大きらひだつた……写真のかはりに啄木歌集の裏にかきつけておいたあれをちぎってのせてくれ、あれは俺の辞世だ」(聿妤さんの武雄 臨終記)と云ってゐる。 コギトの昭和十三年十二月号を松下武雄追悼号にしたときも、さういふわけで写真はのせないで辞世を写真版でだした。

山上療養館の手帖については折にふれて少しづつ云ったのだが、この手帖はきれいな、常とは異つた字でかかれてゐる。推敲を加へてあるあと が著しく、 中には二つをまだのこしたままのものがあるので、大略追悼号の時の決定に従った本書の方を本として、原形の俤を書いておく。

七月二十一日の二首めの末句の「風はおちたる」は「風おちゐたり」の左にある。

二十二日「一首の歌をつくらんがこと」の左に「(よき歌一つ作ることなり)」

二十三日、「海軍機」の左に「(戦闘機)」

同 二首めの「楽しくなりぬ」の左に「楽しく覚ゆ」

二十七日、「重患室」の左に「重病室」

八月十五日「昨夜来」左に「(この日頃)」

十七日、「白き」右に「(やがて)」。「花は」左に「花(も)」

同 二首め、「呼吸せるわれ」右に「呼吸しをれり」又左に「呼吸(する)われ」

十八日、「蛙の声を聞ける時」右に「きき乍ら」

又下句「俳句のことをふと思ひけり」は右に「俳句の季節ふと思ひけり」

二十三日「足音」は右に「(靴音)」

九月十四日、二首目「この十日間は漸くに経し」は「この十日間は漸くに来る」「来し」「やっと来れり」

同 三首「思ひたる」は右に「ける」

同 四首「死するべき」は「死すべしや」。

「生きの命よ今は愛しき」は右に「生きの命は今ぞ愛しも」 又、「今は愛しき」の右に「貫きて生きむ」

さらに右に「いま一度あらな」とし上に一重丸が附してある。

十九日「いま一度」右に「いまはなき」

二十四日「眼を閉ぢて風の音きく」右に「ふさぎて秋風をきく」

二十六日「諸行無常と観じけるかな」右に「の思ひせしかな」

以上小生は読者の困惑を考へずに、全部の校正をここにかかげた。私の希望としては、この山上療養館は原型のままで板にのせたいと思ふ程 に、感銘を味ったからである。 それは推敲が活版文字の上のみでは云々できぬからである。ここにある歌すべて、一つとしてかりそめのものではない。これは鷲くべき生命の精神 力でないものはないのである。 それは一つの永遠な回帰力である。

八

田中克己は山上療養館と微熱以後の歌を合して、それを長塚節の病中作品に比し、「節の歌は人の情を求めて鍼の如くとがってゐたが、松下の はさうではなかった。 人を却けて強い歌を発表してゐた、この強さがわれわれをして危ませると同時に、彼がいつか病症を克服するであらうとの信念をも抱かせてゐたの だったが」とかいてゐる。 「すべてわれわれ友達にさへ慚愧と後悔とを感じさせずに置かぬ孤高のしらべである。傍へよりつけない精神のきよらかさは病気の昂ぶりとあひ まって彼を死に追ひつめたのではなからうか、 死を背景としなければこれらの良い歌は出来なかったのではなからうか」とかいてゐる。

山上療養館は七月廿二日より始ってゐる、この日は松下が石橋の丘上の大学付属病院、即ち、彼の云ふ山上療養館に 入った翌日の由、こえて廿五日ここを訪れた田中に、 一日一首の歌をつくることを云った。その決心はすでに二十二日の歌として

一日のおのが仕事はつれづれに一首の歌をつくらんがこと

その左に括弧して(よき歌一つ作ることなり)とあることはさきに誌した通りである。この七月下旬ごろからしばら くは大体平穏であったらしく、 配膳の音に何か新しい環境をめづるやうなところや、壁にかけた美人手舞の図をなぐさんだり、蝶や雀や足長蜂と遊んでゐる。

寝たらひし朝の目覚めよ枕辺のくちなしの花にほひくるなり

ほのかなる憂ひもあらずこの夜さり食用蛙の遠鳴くを聞く

まだ静かな歌である。本書の「東京にゆくてふ友」は田中克己のこと、「テスト氏の如く生きんと友は云ひたり」の 友は小西栄治だといふ。 この歌は始め「如く生きよ」とかきそれを抹消して「如く生きん」と訂正してある。「多分松下は小西氏の言外の意をくみ取ったのであらう」と田 中は云ってゐる。 田中も小西も、二十五日に訪れてゐる。「揺がざる松のしづまり」の歌のまへがきは三十日であり、それから六首めの日付八月九日となってゐる が、この間に日付がつけ落ちてゐるらしい。 即ちこの「揺がざる」の歌の次に「漢口の陥ちるは秋か精鋭の部隊いでたつ八月四日」の一首を入れて、これは抹消してある。 漢口の歌は次にあるからこの方を抹消したものであらう。しかも他の歌よりみれば、世間の風雲のただならぬやうに、既に生命の燈はもっと危いと ころをゆききしてゐたらしい。

植物の如く眠りて幾日か白き擬寶珠の花は散らんとす(十七日)

来し方も行く末もなしただ今をうつうつと眠りねむり果てなん(十八日)

うつうつと眠り薬の利く頃に友の出征つげに来しかな(二十一日)

われ病めど友は軍に出で立つる九月一日日本晴なれ(二十一日)

叔父ちゃんとベットにのぼり来る姪は叱り乍らも愛しかりけり(二十二日)

いつしかも九月一日となりにけり中島栄次郎応召の日(九月一日)

出征の友は中島栄次郎である。中島は勇躍入隊したが再度の命を待つことを命ぜられたので、その「数日の後訪れた とき彼の病勢は悪化の兆を見せ始めてゐた」とかいてゐる。 山上療養館にもこれが反映してゐる。山上療養館は蝉の声がふるやうにしげく、涼しいところだったと田中は云ってゐる。しかし松下の体がつひに 夏を越すのに一杯だったらしい。 九月一日以後に病状は悪化したらしく、一日より十四日にかけて一首もない。しかし歌より見れば十四日はややのどかだったらしい。又とんで十九 日に始めて歌がある。

永き日はつれづれならんと友は云ふつれづれにあらず病くるしも

辛痛なければ歌のことなど思はれずこの十日間は漸くに経し

病み臥しはつれづれなりと思ひたるそのかみの病ひ今はなつかし

益良夫は名をしたたずに死するべき生きの命よ今は愛しき

十四日の日にこの四首がある。この心理の起き伏しも、歌が切ないし、迫ってゐるゆゑに悲しい作である。しかし急 迫の頂は、 「いつしかも九月一日となりにけり」と歌った日にもあったことが、山上療養館の手帖ではわかる、二十七日の歌のあと四日なく、その空白に、 「死生有命」と大書して、 左に九月一日とかきつけてゐるのである。

即ちまた十四日も小康だったらしい、「辛痛なければ歌のことなど」の作は、一日に一つの歌といふ気持に相応ずるのであらう、 さういふ故人の己に対する義の深さを思ふときさういふ気持で作られた作の尊さに私は無限な感銘を味ふのである。今日無数の歌を作る人々が、 さういふ己に対する倫理感があるだらうかと私は考へた。私は「夢は荒野をかけめぐる」といふ古の詩人の悲願を聯想するのである。この歌につい ての推敲のあとは、さきに記した、 しかもこの推敲は一度死を賭した小康の中でなされたものである。詩や文を思ふ者に、頭の下る事実である。その態度のもつ自信に対してよりも、 執心への謙虚さに、 永遠な尊敬を味ふのである。

十四日より十九日にとんでこの日に五首なつてゐる、これでこのころは平均一日一首になるわけだ。

病室にありて思へりいま一度ふるさとの井戸の冷水(みづ)飲みたしと

酸素筒かたげて使丁走り行く今宵も誰か命死すべし

我が病ひ重りて日毎病室に通ふ嫂も痩せたまひけり

わが道は誤てるにはあらざるも肉体の力つひに果てしか

牧水を読みたる夕はしみじみと酒は飲むべく思ほへしかな

いま一度命ありせばよき酒を少しく飲みて心楽しまん

闘病は忍耐なりと念ひつつ眼を閉ぢて風の音きく

一つとて成せしことなくいつしかも三十路に近く重く病みたり

思ひ侘びつ遂に便器にのる時ぞ諸行無常と観じけるかな

これらはみな絶対である、どう裁断しても世間的な人間らしいものの影など出てこない程に崇高の極に到ってゐる。 故人を思って云へば「わが道は」は悲しい作品である。 「我が病ひ重りて」の歌の嫂は、「武雄臨終記」をかかれた聿妤さんである。先にも云ったが不幸な故人の生涯でこの人がそれをつぐなふに足るや うな存在であったことは、 我々友人としてもありがたいことであった。その短い晩年に於てかういふ内から暖かさにめぐまれることは、 幼にして孤児となった松下の永い憧憬であったやうなほのかに美しい世界そのものでなからうかと思ふのである。 なほこの歌のあとに「八月二十八日に挿入の事」として「興地大人の曰く」と題する一首、これはすっかり消されてゐる。歌柄は、 まへにかいた「興地大人に一首」と「よき酒を少しく飲みて」を合したやうなものゆゑ、気づいて棄てたものであらう。但し前書に異同あるが、こ れは「曰く」の方が事実と思へるが、 共に抹消してゐる。

「一つとて成せしことなく」の歌は二十五日の作であり、二十六日に一首「思ひ侘び」の歌、二十八日に二首あり、

病床の鉄の手すりを握りつつその冷きをたのしみにけり

これが山上療養館の手帖の最後の一首である。あとは十月五日啄木歌集の包紙にかいた辞世があるのみである。さうして十月九日午後零時四十 分、 二十九歳を一期として彼の短い生涯を終ったのである。

九

松下の意企したものが、所謂文藝評論ないしは批評でなく、藝術の形而上学的、哲学的な考察である、といふことは、しばしば自身で言明して ゐた。 しかし彼が一等最後の一等神聖な時期に於て身を削るやうにして己をうつし出したものは、日本の歌であった。 さうしてさういふ何といはうか、藝術上の仕事などといふ語では云へない神聖な営みの中で、つねに戦ひぬく丈夫の心を展いたのである。その結果 は、五十数首の短歌にすぎないが、 これは無二の普遍的な詩人の形成となったと私には考へられる。詩人としての彼の像は、その山上療養館の手帖を精密に校正し、検討してゐるうち にいよいよ鮮かなるものとなり、 田邊博士が我々に教へられたこと「松下君逝くといへども、君を知れる者の心には君は永く生きるのである、君の憶出の美しさ高貴さがまさに君を 永生ならしめるといはなければならぬ」といふ言葉が、 一さうの実感でひしひしと感じられたのである。それは私の今後の生き方をどれ程に益するだらうかといふことを明らかに知ったのである。

私が田中の意見を始めにかかげたのは、私の検討の結果にもよる。私は求めて多くの友人たちの言をここにひいたの はさういふことに義務を味ったからである。 さうして私はこの当然のつとめを果した後で、故人が私に与へてくれた最後の、無形のゆゑに無限な賜物を或ひは人より多く享け得たことを大さう ありがたく思ふのである。 この一冊の小さい手帖は、そこにある彼の詩人と、詩人の形成の激しさのゆゑに、彼がその文藝の評論でかき残したやうなことがらを、 議論でかくよりもはるかに含蓄と生命のあると思へる濃度で与へてくれたのである。

昭和十四年七月一日

保田與重郎

特製版奥付

普及版奥付

付記:未確認であった「普及版」と「函」については、「稀覯本の世界」HPの御協力により掲載させて頂きましたことを茲に記載して深謝申上 げます。(2002/11/5、2004/1/5)

『コギト』79号 松下武雄追悼号【全文画像】upしました。(2017/02/05)