詩集 みちのく抄

加藤千晴 遺稿詩集

昭和27年4月24日 加藤丈策(酒田)刊

48p 19ccm 上製 非売

(2007.10.22up / )

Back

かとう ちはる【加藤千晴(平治)】『詩集みちのく抄』1952

詩集 みちのく抄

加藤千晴 遺稿詩集

昭和27年4月24日 加藤丈策(酒田)刊

48p 19ccm 上製 非売

序

故加藤千晴君の詩は曾て「四季」に推斡したこともあり、又、それらは同君の生前に、「宣告」や「観音」の二詩集として書肆から出版もされた。

その抒情にはしっとりと心臓にこたえる重みがあって、世にざらにある修辞学のペン先だけで捏ね上げたものとはいささか類を異にした。しかしいま、

令兄丈策氏によって選ばれた遺稿「みちのく抄」と読みくらべるとき、前記の二詩集がまだまだ詩への憧憬時代の所産だったことを感じる。これら晩年の作品こそ、

失意失明の詩人掉尾の燃焼を示すものと言えよう。言い換えれば、ここに到って彼は詩と自分との距離を存分にちぢめ得た。結果はみずからの生涯をもちぢめたことになったが──。

私は終戦後の数年を故人と同じ山形県に住んで、故人のふるさと酒田市を訪ねたこともあった。あの暗いまでに烈しい光を秘めた日本海の印象はふかい。また、

私の詩集「仙境」の出版を祝って、加藤君がその失明の身をもって、五時間に余る汽車の旅と困難な山みちを厭わずに、わざわざ私の居る山腹の村まで訪ねてきてくれたときの感動を忘れない。

実はそれまで相当に長い期間の文通の友であったが、親しく顔を見るのはそれが最初であった。会ってみれば千晴君は、あの微光の漂うような詩からは想像出来ない、

爆発寸前の怒りを内に押えた、痩骨純乎たる気醜の人であった。まったく闇となった眼をしばたたいて、少しは見えますと言い張りながら語り且つ歩いて行った姿も、

いたましい限りだった。

書くものにしろ行動にしろ、人を感動させるということは、みずからの心に悲しみなくては有り得ないことだ。

斯く言う丸山薫も齢五十にして「かなしい」などいう言葉は滅多に使うまいとは悟った。しかもなお言おう。

「加藤千晴こそはなんとかなしい詩人だったろう」

一九五二年春

丸山薫

ひとで

─故加藤千晴氏に─

佐藤十彌

よろめき倒れ、砂に押された手形の印。五つの指、四つの空間──やがて、海ざいの愉樂曲につれ、紅いろに染み、觸角を付し、一匹のひとでと化した。手さぐ

りで暗夜を迎え、狂おしい奏樂の裡に昇天し、中空にその位置を占め、平穩な輝きを放つにいたる。人々はそれを星と稱び慣い、來歴を忘れ、手形の悲しみにつ

いても又全く失念する。ああ、潮ざいをたかぶらす夜半中天の輝き。

砂丘

ふるさとを想ふとき

僕の眼裏に活んでくるのは

あのゆるやかな弧線のあひだに

まつ青な日本海をのぞかせた

静かな砂丘の遠景である

海はひたすらに青く

砂はいつしんに陽をてりかへし

そのほかになんにもない

まるで虚無のやうな

それは何といふ静かな

何といふ寂しい景色だらう

だがしばらく視てゐると

そのきはまりない静寂は

しだいしだいに耀きだし

かがやきは白熱して

しまひには破裂するやうな

息ぐるしさがみなぎつてくる

そこには何か犇めきあひ

何かがしきりに奔騰する

そして聲もない哀しい歌が

陽炎のやうにゆらぎはじめる

はるかな砂丘よ ふるさとよ

をさない僕のたましひは

その灼けただれた砂のうへで

王女のやうなものを戀し

もはや悲しみの人となつた

星をこがれる身となつた

握つても握つても

いのちなき砂のかなしさよ

日本海の波うちぎはに

華やかに消えた陽炎たちよ

逆風はそれらを吹きまくり

怒濤はそれらを打ちくだいた

ああ ふるさとの寂しい砂丘

そこにはいまも

渺茫とした海の果に

をさない夢の挽歌のやうな

すさまじい夕焼がもえるだらう

ああ いま一度

つかれた足をそこにはこび

空しい砂を掘つてみよう

そして崩れる砂のあひだに

過ぎ去った嵐をきいてみよう

そしていつかは

僕もそこに眠るだらう

沸きたつ波のひびきに揺られながら

いつさいの虚妄をそこに埋めて

餅

ただかたく

ただつめたいばかりだが

その白い圓いかたちは

神のやうにしづかだ

餅をみると

僕のこころに雪がふる

ふるさとの白い雪がふる

子どものころの兄弟の顔がみえる

でこぼこのある

その圓いかたまりを手にとると

としつきの遠い重みが

しんみりと掌につたはる

四六・一二・二五

雨がちな北のくに

雨がちな北のくにに

僕はかへつてきた

窓をしめて

僕はひねもす雨をきいた

こころをとざして

僕はひねもす孤獨にたへた

さびしい雨のくに

街は雨のしたにうづくまり

くらい窓に

倦怠はしたたりおちた

ああ 執拗に僕をよび

都會の街路のうへでも

ふいにきこえてきた

この雨のおと

そして 夜ふけに

僕のこころのそこをたたいた

あの雨だれ

ああ そのよび聲にいざなはれて

僕はかへつてきた

この雨がちな北のくに

雨はいつさいをとぢこめ

いつさいのものは

僕を遠のいた

そして僕は

ひねもす雨をきくだらう

しめきつた窓のむかうに

そして僕は

しめきつたこころのおくに

ひねもす耳をすますだらう

もつと遠くに

かすかに きれぎれに

たましひをよんでゐる雨だれに

四七・一〇・三

呼びごゑ

僕の生まれた町は

風があらく雨がひんぱんで

秋のすへから春のはじめまで

およそ半年のあひだは

あらしをたへしのぶ生活なのだ

しかるに僕の幼少の記憶は

どれもよい天氣ばかりである

ぼんやりとした春の日の青空

夕焼のもえたつ夏のたそがれ

星の大きいしづかな冬の夜空

人は何もかもわすれてしまふが

過ぎさつたものは

ひとつの甘美な呼びごゑになつて

ときどき人をなぐさめるのだらう

一尺の空

くらい氣もちで眠つても

あかるいこころで目がさめる

まいにち飢ゑはみたしても

まいにち悲哀はわいてくる

窓にうつる一尺の空

光つたり また翳つたり

一日だけを

一日だけを生きればいい

夜があけると

すぐにまた日が暮れる

夜になれば

どのみち安息の眠りがくる

一日だけを生きればいい

目をさますとき

こころの樂しいことがある

枕につくとき

涙がこぼれることもある

一日だけを生きればいい

そこに苦しんだり

そこに樂しんだりするだけだ

そこには一切がある

そこには生涯の破片がある

一日だけを生きればいい

そこで何かを考へたり

そこで何かを爲たりできる

それだけで充たされるのだ

それだけで一生なのだ

四八・九・一

石の枕

僕は夢みた

月がさの白くひろがる地の果に

ただひとつとり残された

むなしい石の枕を

なにもののそこに睡り

なにもののそこに消えたのだらう

僕は見た

やれはてた垣ねのしたや

うす暗い木立のかげなどに

雨にたたかれ 風にさらされ

そこに嘯々とうそぶいてゐる

まぼろしの石の枕を

ああ 僕はどこから來て

どこに行かうとするのだらう

虚ろな時のうしろにただひとつ

つめたい石の枕を見た

四八・八・二八

星

あたまのうへで

星がひかつてゐる

そんなに高くそんなに深く

きらきらとひかつてゐる

星を見あげると

こころはこなごなにくだけてしまふ

どんな思考もどんな歌も

どうしてそこまでとどくだらうか

からつぽな貝殻が

どんな夢をみてゐようと

かたくなな石ころが

どんなことを呟かうと

ただ あたまのうへで

いつも星がひかつてゐる

静かに考へてゐる

やさしく歌つてゐる

四六・八・四

波

人もない海べにゆき

よもすがら波のおとをきかう

夜のひかりに

そうそうと白くあふれて

ちぢにくだける さけびをきかう

さびしいきしに

そうそうとよせては消える

幾千劫のつぶやきをきかう

ああ 人もない海べに

そうそうとあめつちを哭いてゐる

波のうたをよもすがらきかう

四六・六・二六

土に歸りたい

都會の格子づくりの家も

玩具のやうでたよりない

こんなところに住んでゐると

運命も埃つぽくなつてしまふ

いつまでも駈落者のやうに

こんな露路の奥にくすぶつて

僕もいい年になつてしまつた

僕は土に歸りたい

土は素朴な世界だ

自分の食ふものをそこに育てて

汗を流して暮したなら

生れたかひもあらうといふものだ

菜つぱだとか芋だとか豆類だとか

そんな素晴らしい収穫は

それこそこの上ない詩ではないか

僕は土に歸りたい

土と一緒に暮らしたら

僕はもっと無口になるだらう

苦しみをも感謝して

神を信ずるやうになるかも知れない

土はふるさとだ

人間はそこで素はだかになる

そして土くれにかへるのだ

僕は土に歸りたい

四二・二

渚

空には遠く雲ながれ

海には白く波わけり

かそけき風に砂山の

草の穂ずへはそよぎたり

かくやありけんいにしへも

雲の愁も白波の

くだけて消ゆるつぶやきも

草ふく風のかなしみも

われは世の人うつしみは

こぼるる砂に如かねども

ひとりなぎさをさまよへば

わがむねぬちにおとなひて

いにしへ人の哭きもこそすれ

四五・五・一一

青空のごとく

わが率寢(ゐね)しをんなは狐なりけん

そのこころあとかたもなし

おろかしくこの身をやきし愛憎は

ただ空ゆく雲ににたるかな

いざさらばなにもののあともとどめじ

わがこころ 青空のただ青きがごとく

四二・一、二

蛾

もののかげに

ただひとりありて

悶えたる

このいぶかしき放浪者

病みたるものにてか

全身くまなく銀粉におほはれ

いたいたしげに鼓動せり

肢および觸角はきはめて纖弱なれど

浮腫をみたる肥大の躯幹部を有す

かつこれより派生したる畸形なる翅の表

面を觀るに

不可觧なる擴大描冩圖のごとき斑点をあまた露呈し

不氣味なりそのシムメトリー

沈黙のほのぐらきところに

符印のごとく

忽として浮びあらはるる

白きもの 密かなるもの

憂へたるもの 歎けるもの

しかもなほ惱ましく心惹くもの

暗し

せつなし

なにゆゑのその孤獨ぞ

なにゆゑのその厭世ぞ

さるを見よ

その怪しきものは

夜ふけて萬物のしづまれるとき

ただひとりらんらんと眼を燃やしたり

ぶるぶると胴ぶるひせり

肢および觸角をわなわなと顫はしたり

しかして微細なる銀粉をおびただしく噴霧しつつ

その重たき翅をあまたたびうちたたきうちたたき

すさまじく身悶えもの狂ひたり

あはれ

ひそかなる夜の發光にむかひて

産卵のカタストローフを夢みたれば

その堪へがたき歎喜を夢みたれば

鼠

静寂のなかにあらはれて

せつなくものを噛るなり

ひたすらに身をひそめ

暗きところに息づきて

たけり狂ひて噛れども

噛れどもなにかは癒えん

妄執のいかで断ち得ん

暗き古典

かつてわれ支那の古典を繙き

忿怒してその書をなげうちたりき

そのときわが耳はききたり

世にも狡滑にして邪智なるもの

わが前にどす黒く笑へるを

そのかみむくつけき怪獣らの

地球におごりゐしさま目にうかびて

われはおののきふるひけり

ああ人間の「訓へ」のなかには

切斷すれども息絶えざる蚯蚓のごとく

いともいぶせき執念のひそみゐて

永遠に牙をむきたらずや

その夜われまことに識りぬ

人間のまぬがれがたきその重き宿命を

四二・三

雲

さむざむと日は暮れかけて

空いちめん雲が燃えかがやく

つめたい炎だ

瞬間慄然とするほど美麗にかがやいて

やがて

みるみる光彩はうすれてゆく

ああ 太古においても

雲はかくのごとく奔放に燃えたことであらう

この雲の炎が

われわれの心に感電するとき

地上に吸ひついたやうな人間どもの生活が

あまりにも貧しく侘しく見える

樂しい食事や温い寢床のほかに

もつとちがつたはげしい生活があるのだと

あの燦爛と燃える雲はかたるのだ

夏

今日も好い天氣になるだらう

朝ぐもりにしづかに

そこのさびしい垣根に咲いてゐる

赤い薔薇

ふるさとの街

ふるさとの街を吹く風は

怨ずる女の吐息のやう

棄てられ忘れられた女の

かへらぬ悔恨の吐息のやう

暮れ果てた川のほとりに佇めば

夢のやうな月かげ

煙草の火のやうにネオンもまたたき

ぞつとする涼しさ寂しさ

この世の風景とも思はれぬ

死んでしまひたいやうなかなしさ

戀愛の幽靈がさまよひあるく

ああ 誰もゐない空つぽの街

「みちのく抄」は千晴の一周忌に彼の霊前に供養しようとして編んだものである。

彼は白分の詩の作品を五冊にまとめてある。

みちのく 三十七篇、一九四六年頃から四八年あたりまでで、郷里に関するものを集めてある。但し、日附のない「砂丘」などはもつと早いものかも知れない。

石の枕 三十六篇、一九四六年のものが多い。日附のないものはそれ以前のものらしい。

浪漫詩集 四十三篇、一九四二年から四五年あたりまで。

花嫁と襤縷 四十一篇、一九四二年までのもので他の詩集とひどく色合が異つてる。憎悪や忿怒の気持で作つたものを主としてゐる。

改作したり捨てたりして以前よりは激しくなくなつている。

花と遠景 四十四篇、最も初期のもので日附は一つもない。

右の二百余篇の中から十八篇選んだ。これは全く僕のこのみによつて選んだので、一方に偏したものになつたのは已むを得ない。この外にも好きなものもあるが

「宣告」や「観音」と重複するのでやめた。

千晴が死んだのは一九五一年の四月であるから、四九年、五〇年あたりの作品もありさうなものだが見当らない。事実は、僕や千草に口述して筆記させたのだが気に入らなくて捨てたものにちがひない。

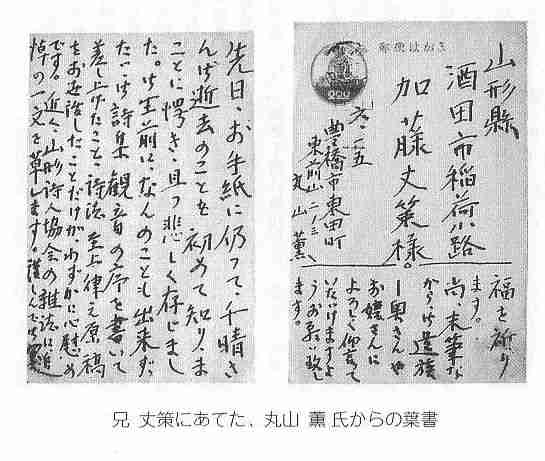

この小詩集のために丸山薫さんを煩はすのは甚だあつかましくも思はれて躊躇されたが、先きに心からの弔慰の御ことばを頂いてあることを思ひ起してもう一度

御厚情に甘えて序文をお願ひして巻頭に飾らせて頂いた。

又、佐藤十弥さんから千晴に頂いた詩ものせさせて頂いた。これは出羽新報の一九五一年八月二十六日の紙上に載せられてあつたものである。

お二人の御芳志には僕ら遺族のものは実に有難く感謝してゐる。況んや千晴当人の歓喜は察するにあまりあることである。

一九五二年四月二十四日