(撮影協力:葵の家氏)

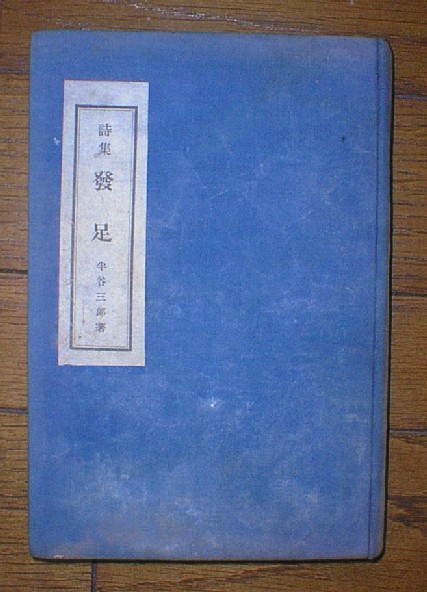

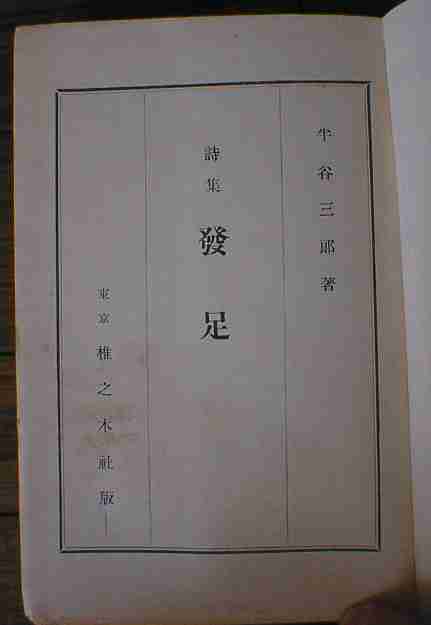

詩集 『發足』

半谷三郎 第一詩集

昭和3年3月1日 椎の木社刊

90p 20cm 上製カバー \1.00

200部限定 国立国会図書館デジタルコレクションにて公開済み

カバー(撮影協力:葵の家氏)

2021.01.19update Back

はんがい さぶろう【半谷三郎(本名悌三郎)】(1902〜1944)

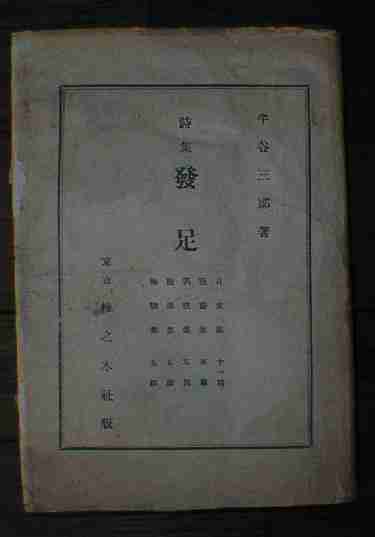

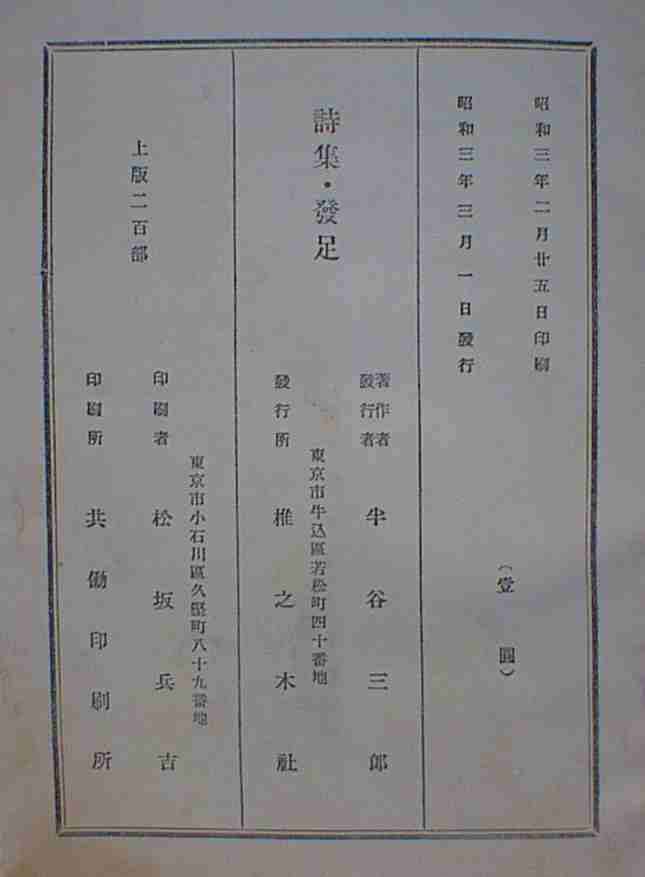

(撮影協力:葵の家氏)

詩集 『發足』

半谷三郎 第一詩集

昭和3年3月1日 椎の木社刊

90p 20cm 上製カバー \1.00

200部限定 国立国会図書館デジタルコレクションにて公開済み

カバー(撮影協力:葵の家氏)

詩集 『發足』 目次

日来集 十一編

日来消息

糧

黄雀風

菜花甫

春景行楽

清貧詞

離情詞

気楼

初夜行

化石の花

冬夜の風

鶏窗集 五編

鶏窗語

「芥川龍之介全集」

健気な詩人

奥の細道

「のあ・のあ」を読む

偶成集 五編

発足

詩魄

颯爽たる

える・どらどう

偶成

旅塵集 五編

高原林

浴泉地志

海辺異情

左行の風語

山湖垂釣図

詠物集 九編

「[魚方][魚弗]ほうぼう」 高村光太郎氏木彫

盂蘭盆行事

児童沐浴図

早春建築

街道今昔

游魚図

麦魚 小曲

ぢおめとり考

藝術草昧

扉(撮影協力:葵の家氏)

生年百年に満たず

千歳の憂を懐く

昼短く苦夜長し

何ぞ燭を秉(と)つて遊ばざる

文選

序

この詩集の中には東西の四人の文人画家の名が出てくる。芥川龍之介、ビルドラツク、芭蕉、最後にゴオガンがそれである。この配合は一見まことに奇異の思ひを誘ふごとく見えるが、

この本の読者は、この四匹の獣が、各々どんな風姿をとつて、どんな居心地を以て、またどんな不思議な調和の下に、この本の著者の闇深き心臓の上に盤踞しつつあるかを知り得るであらう。

おそらくそこには、なほ無数の名のある、または名の無い獣達が、その割拠を、或は抱擁を続けつつあるかにも気づくであらう。

が、若し読者が、さういふ不敵な(或は親愛なる)動物どもの蠢動の代りに、またはそれらのおのがじし跳梁の下に、

永遠に眠るが如くにして然も八表を睥睨する一個俊才の慧眼に心奪れることがなかつたなら、それは読者にとつて最も不名誉なる損失となつて残るものであらう。

触るれば 鋭角の霜凍る

一念

印字の秘魄を捉へよ

雰霜の勁き

青果の酸き

黄音階の 青蘿の靭き

一夕 乍ち雷文と発いて

空明を扛(う)つて心座に相搏つ---

「詩魄」

その清素愛すべき詩風は、方今頻出の幾多無名詩人の間に、独り燦然たる輝きを成すものであることを僕は信じて疑はない。

昭和三年二月十日

百田宗治

日来集

日来消息

利根太郎(とねがは)の水陽(きた)

古風な郵置(しゅくば)の僑館居(やどやずまゐ)だが

火車あり 直として東都に臻(いた)る

旦昔(あけくれ) 明窗浄几

黄巻(ほん)を載せ

詩冊を翻(か)へし

夜臥(よふかし) 箋笥を展べ

詩興を凝らし

はるか はるか

鬼方の境に不夜の佳人を想望すべし

糧

糧は これ

一椀の味噌汁にてもよし

又

一盂の燻肉飯(はむらいす)に足らむ

ほろ苦い緑茶一碗に

願ふは

黄巻の蠧魚を逐ひ

夜臥 灯を秉(と)つて

海彼古今の藝文を語るべし

黄雀風

長い長い

淋しい日昃(ひかげ)の河蘆の情である

一朝 [ぺん]を擥(と)り

詩顆を撃ち

颯として 爽として

僕 逆(むか)へたきは

長野の黄雀風である

菜花甫

菜の花が咲いたよ

春の外套に

今日の[らいふ]を脱いで

少年の指尖にきよきよと

白緑(びゃくろく)の茎を鳴らしてゐよう

昨日の

黄色い[せんす]を還へしてゐよう

春景行楽

暢気な近在通ひの乗合自動車を捉へて

はつはつ変る重心の点位に気を鋭らせながらも

さてゆつたりと敷島を輪にくゆらせる

鼻先に乳房をふくませた若い母親も

赤ん坊もどうやら依怙地な睡魔と戦つてゐる

ゆくゆく菜の花ばたけ 麦ばたけ

何処まで黄と緑の春の幔幕であるか

そのつぎ目を縫ふて 縫ふて

車はあはい蝶夢のかげをたどり趨る

水があれば雲の姿を泛べ 泛べ

宿場にかかれば徒跣の児が道にならぶよ

春に呆けた蒲公英の綿毛が

車にあふられてすいすい舞ひたち

僕の眼は放牛の背に行つてぴたりと止まる

清貧詞

東天(ひがし)は朝紅

物の怪か 夜来の影は

実体の錫壺に復帰(かへ)り

変化(へんげ)の翼ををり収むだ

さんさんと光の箭あびて

牕にゆれるは葉桜・嫩葉

顔も染み 寝衣も染むで

透青の朝気---

朱金の鍍金---

一品 朝の卓に欲しきは

一顆の鮮果

その果肉の酸---

ああ わが牕にかあてんなく

卓に銀の[ないふ]・[ふをうく]なし

いつそ 硬筆擥(と)つて

孤貧の歎を綴らむ・・・

離情詞

引け---

新秋の魚繭(かみ)の戸扇(と)を

斗室に発くは

一蕾 親昵の華

彩(いろ)あり香ある肉親すずろの華

秋懐を燭火一穂に点じて

蚤(はや) 室に颯颯の松風を立て

我れ一篇の離情詞を綴らむと願ふ

気楼

斗室(へや)は雨雪に張り出し

窗二つ

魚繭(かみ)一重

兀として気中に泛ぶ

はりはりと障子搏つか

飛雪 どんど

はりはりと

神気も雨雪に化して了ふた

初夜行

とんび一著 衿巻は要らぬ

足掻きを縛らぬ手軽な身装(みごし)らへに

一月の子供じみた清新の気をはづませて

凛としてひとり冱寒の初夜を歩いてゆく

いぢけた冬の陽色はなく

世界は黒鉄の截断面---

月は遠く孤高を掲げて媚びを売らず

あたりに踝跟(くるぶし)にかかる感傷の青草はない

只管駒下駄を鳴らす烈々たる凍土の上である

直として歩む道路の果は

夜の河---

蒼蒼と凍てゆかうとする黝い流れ

流れを躍る一架の船橋

身は仙として軽く気中に浮かび

流水と夜気と淙淙として足を抄(すく)つて往きぬける

その稚い虚懐高揚の神を怡しまうと

一月の子供じみた清新の気をはづませて

凛としてひとり冱寒の初夜を歩いてゆく・・・

化石の花

はつはつと発(さ)くのは霜の花

きんきんと鉄砧(かなしき)のよに凍てついた月夜の路を

寒詣りの鷺のよに 幽霊船のよに

白白と飄飄と 何処までも

月と氷の世界へ歩いてゆかうか

そこらあたりに

在りながら手には届かぬ

極北の花氷にひらく化石の花も摘みながら・・・

冬夜の風

こんな悒せい孤独の室でも

風はどうでも這入りたいのだ

それで立てつけの悪い窓や障子を

先刻(さつき)からしきりにがたがたとゆさぶつてゐるのだ

屋外(そと)はなほ悲しい冬の夜だから

こんな薄闇い電燈の灯かげでも

乏しい火桶の切炭でも

風にとつては無上に有難く望ましいものなのだ

「東へうろうろ

西へうろうろ

おそらくそんな小さい風の一種もあるだらう」と

超人的な詩を詠みすてた

詩人の心もこんな晩には思はれてくるのだ

引用句 加藤介春氏「或風」

鶏窗集

鶏窗語

出来るだけ大きく鶴嘴を振(ふる)つて

べた一面の泥土の中から瓊玉を掘りあてよう

出来るだけ広く古今東西に亘つて

万巻の書裏に生命を美を真実を探りあてよう

限りある生には[えつせんす]だけが価値を有つ

金と金とを識別する知見を尊ばう

出来るだけ振幅の大きい一聯の星簇に

やがて最も特色のある鮮やかな一顧の体系をつけよう

「芥川龍之介全集」

子男畢生の事業を見付け出せずにゐる人があつたら

一本の彩管をあたへて雲の形を捉へさせるがよい

老後の偸安が人生だと考へてゐる人があつたら

昨日生れた赤ん坊に守をさせて置けばよい

六千頁の蠹魚の餌に膏血を涸らしたら

僊僊と帳を褰(かか)げて第二の室へ移らうではないか

第一回配本を手にして

健気な詩人

略

奥の細道

行春や鳥啼魚の目は泪 芭蕉

腸を傷ぶり 肉身を削づる

一片耿耿の風懐を趁(お)ふて

飄として生死を託す旅である

朧朧の花の晨

老叟は草鞋を結び

一笠 一杖

手には貂毛の

靭き和楮(わかうぞ)は提げられた

想ひははろばろ

前途三千里---

老叟の眼には

われと我身を[句攵]る泪があつた

「のあ・のあ」を読む

略

偶成集

発足

朝紅(あさやけ)の門辺にたつて

東雲彩(しののめいろ)の感情をあたため

珊珊と霜柱を踏みしだいて

青眉(まゆ)のむかふ桑野(ひがし)の方位へ

蹻[足喬]として初一歩を踏みいださうとする

あの毅然たる発足の意志を持さう

鵬程を初一歩に預約する

あの水際だつた発足の情素を持さう

手に青い一帖の洋紙は提げられた

颯として [足将]として

藝神の王土に向つて発足しようとする

詩魄

触るれば 鋭角の霜凍る

一念

印字の秘魄を捉へよ

雰霜の勁き

青果の酸き

黄音階の 青蘿の靭き

一夕 乍ち雷文と発いて

空明を扛(う)つて心座に相搏つ---

颯爽たる

綽して静かな外貌を有ちたい

濶として裕かな心境を得たい

東籬の下に菊花を手折り

手座の山を負つて樹下石上に

棋局を翫び 黄巻を繙く

一点南宋画中の人物でありたい

昃りよどむ宗教の微光のなかに

杳として耀く白鳥と密語し

万有に通ずる霊に額突く

[しやばんぬ]画中の人物でありたい

だが 又しても得ようと希ふものは

喝として転身を宣する叱咤の声

聖憤には起つて笞[竹垂]を辞せぬ熱火の情

内に蔵する一片丈夫の気骨である

恒にこの世の朝を指さす颯爽たる詩人の気概である

える・どらどう

すいすいと青縹淡彩(うすはないろ)の

高原の雲と [けい]気を羽織つて

神気爽として

日の華を啖(た)べ 時を啖べ

地衣類の褥(しとね)を重ねて

一[ぼう] ---千一夜

える・どらどうに遊びたいよ

偶成

漠漠として何処にもしつかりした掴みどころのない

しかしまた誰ひとり怡しみ味つたことのない者のないやうな

へうへうと天翔ける高層雲の飾りない姿

はんなりと物の気を漂はす[けい]気の流れのやうな

人のこころの上層をふうわりと[つつ]み蔽ってゐるものがある

その温かなものの有つ円みの触れあひが

夜汽車の窗 公園の[べんち] 浴室の湯気のなかに

一言二言の素穆な挨拶となつて

しかしまた最も全豹的な人格の尖芒となつて

晴陰(てんき)のこと 歳晩(くれ)の景気のこと

さまざまの軽い自然な談話の花を霎時(しばし)そこに繰りひろげさせる

この全くの他人同志が持ち寄つた

人間の有つ純無垢な魂の温かみ---寂しみのやうな

そのやうな光耀的な人生の閃きの一刻(ひととき)が

やがて詩といふものの有つ真個の姿であるとまた言へないか

旅塵集

高原林

時間で季節を遡つた

六月 五月 四月 三月---

歳華(としつき) 山気に曝されて

白[ぺんき]の道標のやうな

寂しい寥しい白樺の樹幹(みき)だ

道標の林だ

喬として樹林を擢くは

落葉松・栂の鍼葉樹族

その萌黄の寸 黝緑の寸

ものみな[直直直]とした寂しらだ

ああ 僕

身を山気に触透し

颯爽たる旦明(あした)の精神を

荒荒たる原野に放ち 蒼古に放ち

石斧を拾ひ 石鏃を探らむと念へども

道路に[たいや]の跡あざらけく

高原をめぐつて白樺林の烟りゆくあたり

くわつこう また くわつこう と

所在を音に消つ郭公鳥の擬声をまなび

眼尻を決して雪帽の嶺に対するばかり・・・

ああ 一望

浄として寂しい寥しい山岳の幽情だ

戦場原紀行

浴泉地志

涼として青嵐を妊む

嶽(やま)ふかみ

山気をふかみ

昧爽

靄衣をはらふ浴泉地---

清新の気に胸を扛(う)ち

朝露を蹶つて 僊僊と

嶺つづき禁猟区訪はむか

鳥語を聴かむか

さあ

奕として朝暾(あさひ)に発らく

麦稈帽は木芙蓉の朱鷺(とき)であるよ

海辺異情

[杖]もほそぼそ

身もほそぼそ

青沙を踏み防風を踏むで

鬱伊は海南風(はえ)に

はや沖の雲帆---

衣嚢の海彼新紙は

腋窩(わき)に翩翻(ひとひら)

[はと]と飛ばや

信天翁と組まや

左行の風語

略

山湖垂釣図

山に来れば山は重なり畳み

どつしりと坐作(ゐずまひ)を正して秘かに後手を握り合つてゐる

山に来れば山は崇崇と簇り迫つて

清閑(しづ)かに一つの湖水を抱き有つてゐる

ああ しづかにしづかに

草世記神話を妊むで眠つてゐる

この水心に一葦の扁舟を漕ぎ進めて

水中深く糸を垂れ 鈎(はり)を沈めて

いちねん失明の魚族(うろくづ)を揚げようとする人がある

詠物集

「[魚方][魚弗]ほうぼう」 高村光太郎氏木彫

略

盂蘭盆行事

略

児童沐浴図

略

早春建築

略

街道今昔

略

游魚図

略

麦魚 小曲

めだかはかなしき魚

その直なる身を掬へば

三稜身の腹ほのじろく

背のみ陽焦げて黒みたり

寸の身を

掌底(たなぞこ)によよともがきて

羞しや唇(くち)を歪めて

小娘はべそをかきけり

ぢおめとり考

[いいぢぷと]の空には 真昼

古老も覚えぬ奇蹟が現れた

金環蝕の太陽の下で

人人は地に伏して慟哭した

青年は その夜の月明に

[ないる]の河辺の砂に坐して

天を仰いで思索し黙祷した

怪しい日蝕の啓示するもの

その天の意志を受けたいと願つた

(彼はふと妻の胸に盛り上つた

二つのふくよかな乳房のことを想ひ見た)

「相切スル二円ノ中心距離ハ・・・」

青年は眉を上げて静かに座を起ち

河辺の蘆の葉を剪つて唇(くち)にあて

丘の上のわが家へと歩みを返した

藝術草昧

[にいる]の河辺の密林に添うふて

猟夫(さつを)は日を継ぎ夜を重ね

獲物を趁ふて遡つた

熱帯圏の棕櫚科樹林

羊歯類の茂茷[伐](しげみ)を別けて

羽族(とり)を撃ち毛物を屠り

疲れて 日昃れ屯ろした

焚火をくすべ胡坐し寝そべり

ふすふす夜食の宍肉(ししむら)炙り

夜鳴禽(よどり)に合せて歌ひ踊つた

ああ 夜をふかみ 陸(くが)ふかみ

羽族も啼き熄み 只とをく

岸辺を搏つか[にいる]の河なみ

部落を発つて歳華(つきひ)を疎むじ

婦を想へば羽族の翅欲しや

ふすふす夜食の宍肉炙り

打臥して怪しき鬱伊を燃やした

角笛探り 石刀執つて

半裸の若者は美含処(みほと)を彫つた

深深と婦の美含処を刻むだ

皓歯(は)を剥いて自嘲(あざ)み顧み

ふすふす夜食の宍肉焼いた

熱帯圏の密林の奥処(おくが)---

何処かで隕星のあつた晩である

奥付(撮影協力:葵の家氏)

『ある詩人の肖像: 評伝半谷三郎』 / 小堀文一著 東京 : 三一書房, 2000.8 173p ; 20cm

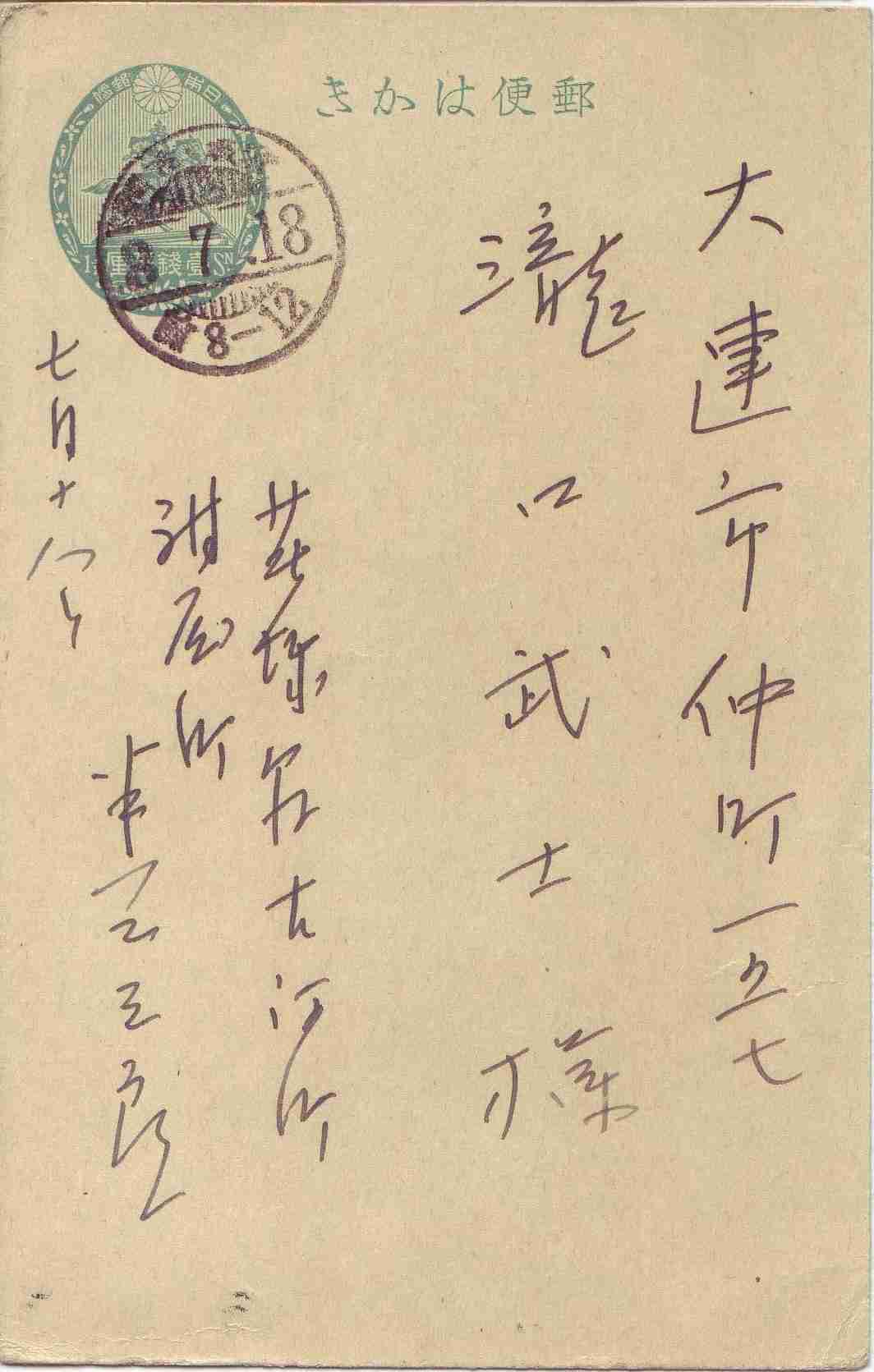

葉書

【昭和8年7月18日消印】

大連市仲町157 瀧口武士様 (茨城県古河町紺屋町 半谷三郎 七月十八日)

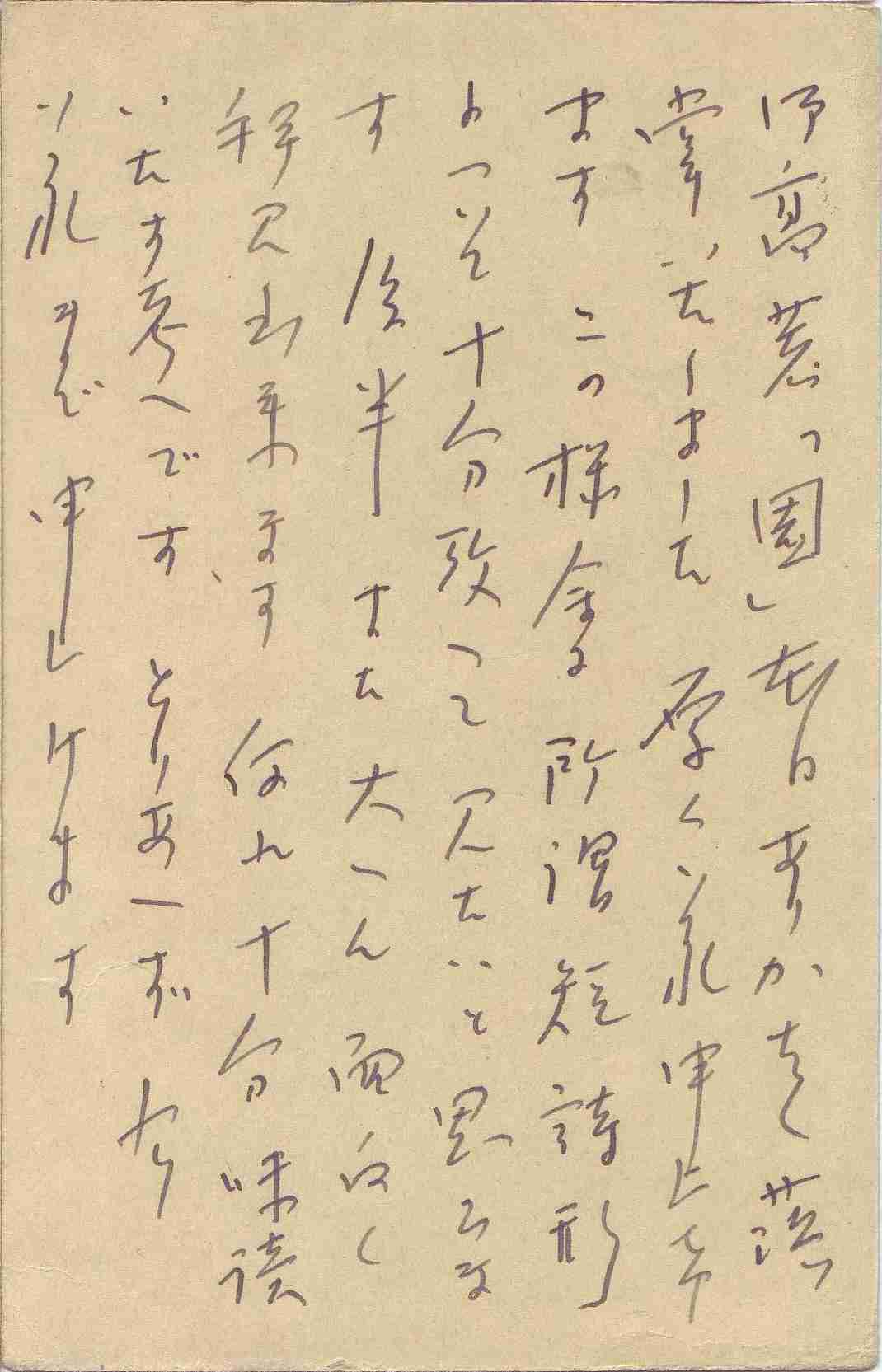

御高著「園」本日ありがたく落掌いたしました。厚く御礼申上げます。この様余る所謂短詩形について十分攷へて見たいと思ひます。

後半また大へん面白く拝見出来ます。何れ十分昧讀いたす考へです。とりあへず右、御礼まで申上げます。