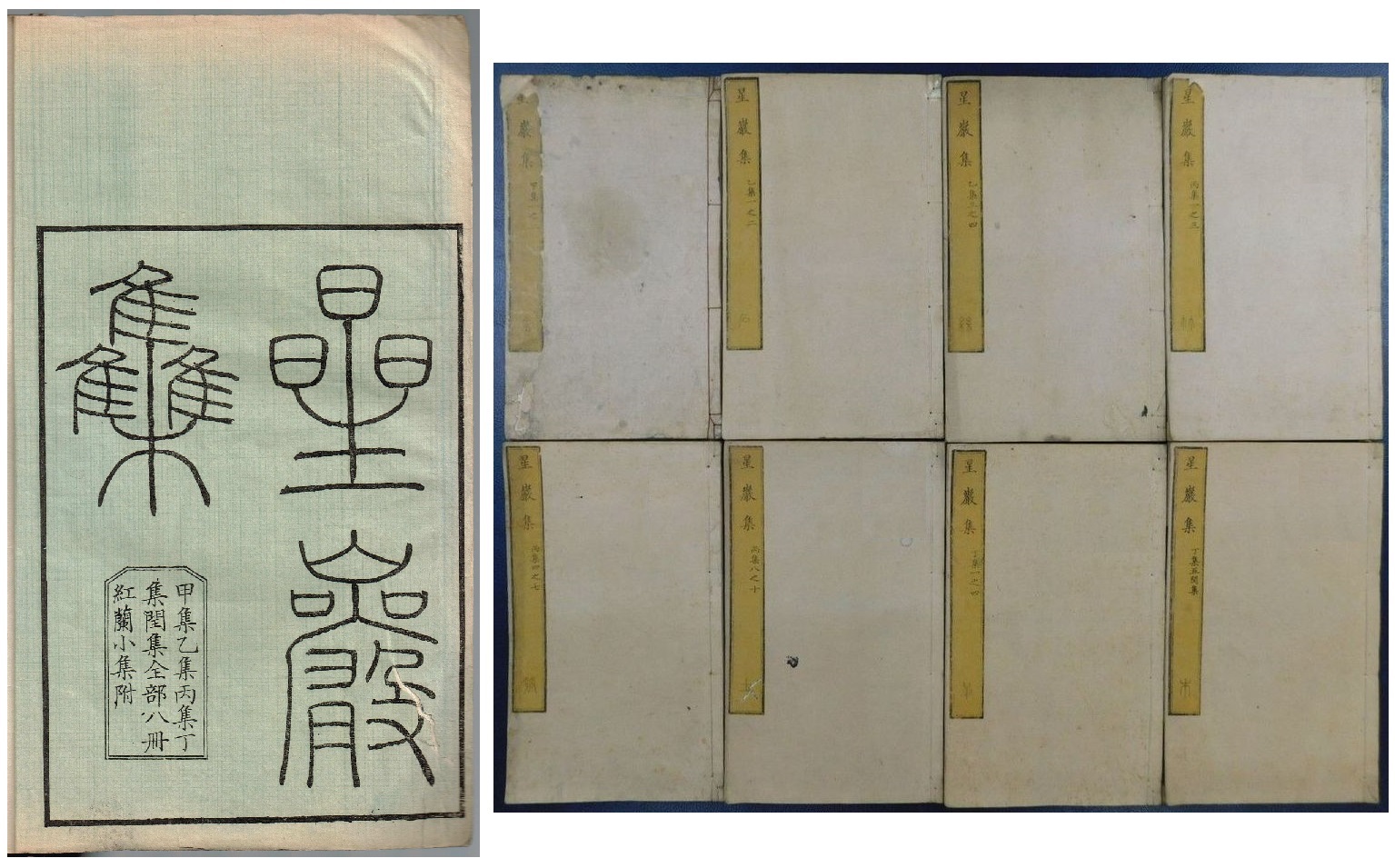

最初に刊行されたと思しき、玉池吟社編集の版本

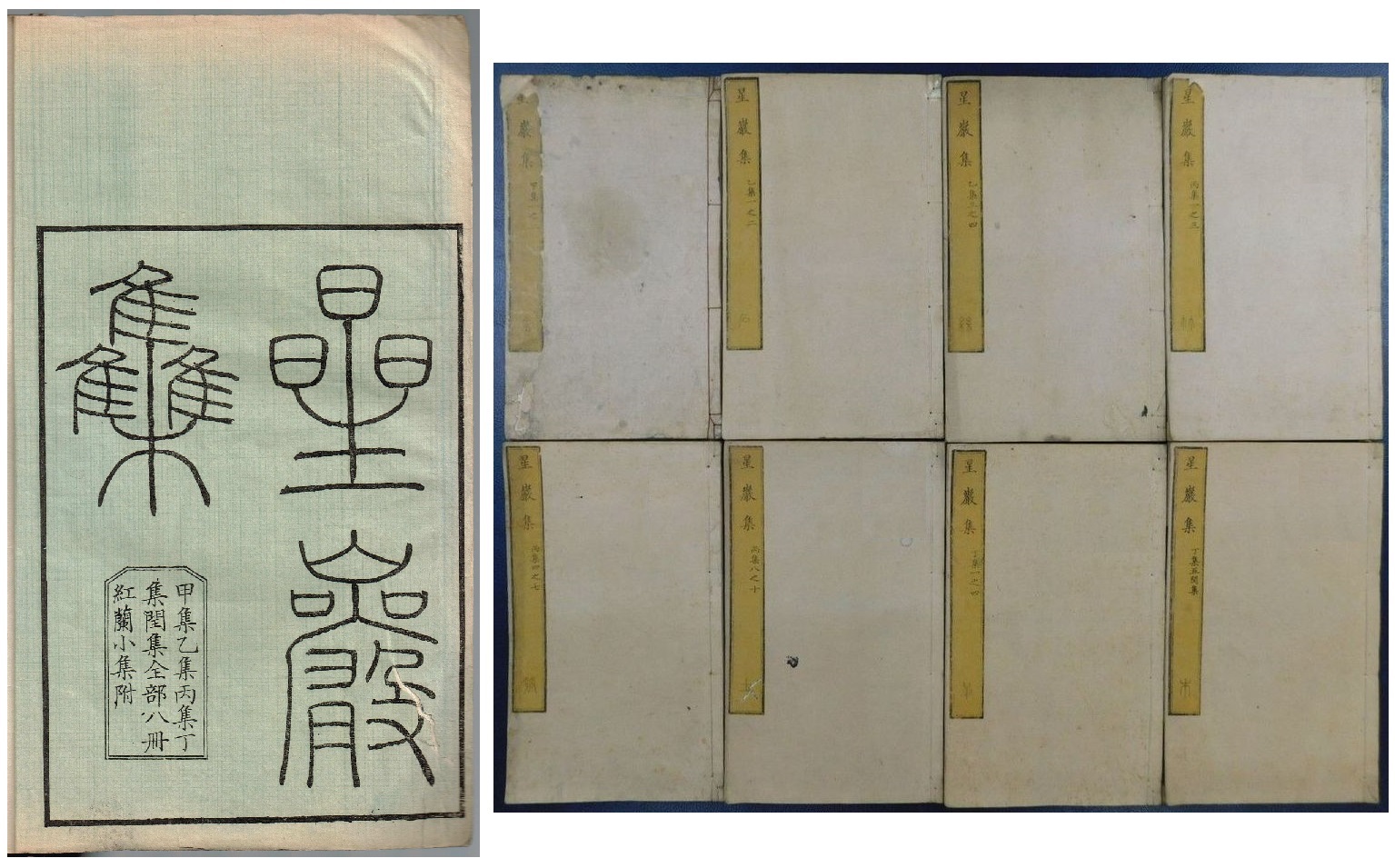

甲集乙集 天保十二年刊(1841) / 丙集 天保九年刊(1838) / 丁集 天保十二年刊(1841) / 戊集 安政三年刊(1856)

(書影は福岡大学図書館江戸明治漢詩文コレクションデータベースほかより)

Back (2020.04.26up / 2020.08.24update)

甲集乙集 天保十二年刊(1841) / 丙集 天保九年刊(1838) / 丁集 天保十二年刊(1841) / 戊集 安政三年刊(1856)

(書影は福岡大学図書館江戸明治漢詩文コレクションデータベースほかより)

詩に一徹、他に何の著書も遺さなかった梁川星巌の詩集は、計画段階に於いてすでに甲・乙・丙・丁・戊の順序が構想されてゐたものと見えます。

詩壇を意識した戦略的配慮といふべきか、最初に刊行されたのは甲集ではなく、乙集と名付けられた『西征集』の上下2冊(文政12年:1815)、続いて丙集からの選集といふ位置付けの『星巌絶句刪(天保6年)』でありました。これらが初めに出て、詩人の真価を世に問ふたのであります。

現在よく見かける『星巌集』は、『甲集』〜『戊集』までが9冊に集成され、付録として門人アンソロジー『玉池吟社詩』2冊と、妻(張紅蘭)の作品集『紅蘭小集』1冊を加へた、全12冊セットであります。

菅茶山の『黄葉夕陽村舎詩』や、頼山陽の『山陽詩鈔』とともに、幕末から明治にかけて最も出回った別集(個人詩集)でした。発行元の異なる各種の「求版本(版権が移動した本)」、或ひは刊記を同じくするものの印次(版刷)の異なる版本が多数存在し、和本ベストセラーの常ですが、

書誌の定かならざるタイトルとしても有名です。

まづもって不審なのは、多くの12冊セットの見返しには「天保辛丑仲春(12年2月:1841)新鐫」と記されてゐるのに、集中の『戊集』には弘化2年(1845)までの作品が収められてゐることです。そして各種の目録を見てゐるうち、最終巻に『紅蘭小集』を収めた9冊で揃ひとなすセットが存在することが分かりましたが、その9冊物の『星巌集』についても、『紅蘭小集』の末尾に「天保辛丑春正月(12年1月:1841)較刊於玉池之寳漢閣」とあるにも拘らず、奥付に「天保8年丁酉夏六月(1837年6月)」の刊記をもつセットが存在するといふことです。

これは制作年代の新しい『丁集・閏集』『紅蘭小集』の3冊が成る前、すでに天保8年の段階で、6冊で揃ひの『星巌集』が刊行された可能性を示してゐます。つまり奥付は昔のまま、3冊を追加して9冊にした名残りを示す奥付ではないのか、といふことです。

『乙集』末尾にある「天保10年重刊」が『西征集』の再刊を意味するものでなく、『丙集』末尾に天保8年の奥付をもつ6冊で揃ひの『星巌集』がみつかれば、それこそ初刷版であると思はれます。

このたび、9冊ものと思しき『星巌集』を入手しました。最終巻の『紅蘭小集』が欠けてをり、奥付刊記を確認できないのが残念ですが、上の余白を大きくとった細長い形で、さきにあげた「天保8年」の版本よりも摺り状態がよい。見返しに本屋の名がなく「星巌集 甲集乙集丙集丁集閏集全部八冊紅蘭小集附」とだけ記されてゐますが、中途の『丁集』の見返しに「天保辛丑季春(12年3月:1841)新鐫江戸千鍾房發行」とあることから、奥付には少なくとも千鍾房(須原屋茂兵衛)の名は記されてゐることでしょう。とまれ『紅蘭小集』の最終丁に必ず刷られてゐる刊記「天保辛丑春正月較刊於玉池之寳漢閣」に「較刊(校刊)」とあることから、「責任表示」が寳漢閣すなはち玉池吟社であることを、セット全体に対して示してゐるもののやうです。

梁川星巌研究の泰斗であった伊藤信先生も、複数の刊本を並べて校勘することが困難だった当時、『星巌集』の書誌については持て余してゐたらしく、『梁川星巖翁附紅蘭女史』に収められた年譜には、処女詩集『西征集』や、第二詩集『星巌絶句刪』の刊行年さへ記されてゐません。反対に、以下にあげる早印と思しき単行本については、年譜で触れられてゐるものの、存在がはっきりと確認されてをりません。

『梁川星巌全集』の年譜はこれをもとに作られてをり(第5巻所載)、以後の先生方の解説もこれをなぞったものが多い。この機に不明点を明らかにして、広く情報を募りたいと思ひました。

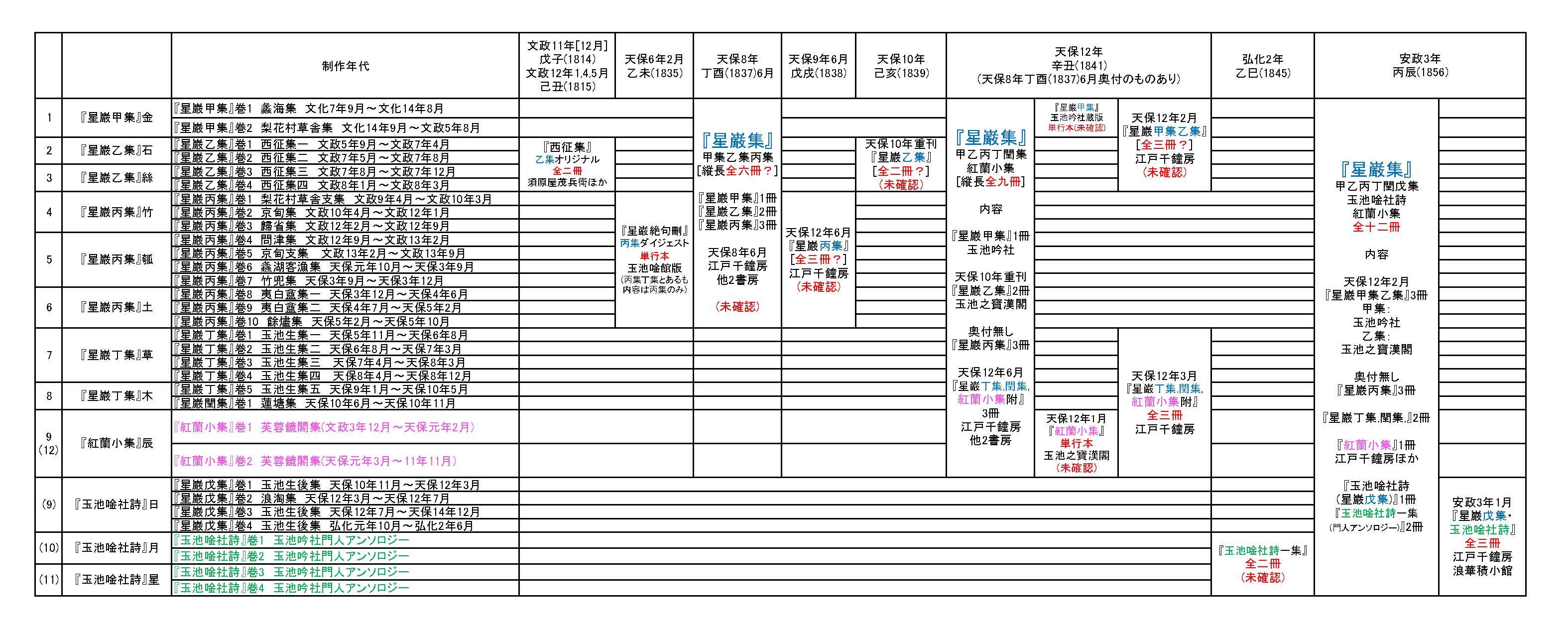

『星巌集』はどのやうに刊行されたかといふことですが、私見を別表にまとめてみましたので御覧ください。

『星巌集○集』と謳った刊本は先づ、天保6年の『星巌絶句刪』を増補した完全版『丙集』が天保9年に、3冊本で刊行されたと云ひます。

しかし私が確認した現物は、見返しには「天保戊戌(9年:1838)季夏新鐫江戸書肆千鍾房発兌」と記されてゐるものの、巻末に奥付や刊記がなく、そして明らかに後刷りと思しい本であり、版型も縦型ではありません。

この『丙集』が、果たして単独で刊行されたことがあったのかどうか。すでに『乙集:西征集』を持ってゐる人向けにバラで売られた可能性もありますが、

さきにもあげた『星巌集』9冊セットの奥付に記されてゐたのは、それより古い天保8年だったのですから、確たる奥付をもった『丙集』を見るまで、何だか疑はしくなって参りました。

次に、天保10年に、『乙集』が重刊されたと伊藤先生は記してをられますが、これは最初に述べたやうにセット中の『乙集』末尾に「天保辛丑春正月較刊於玉池之寳漢閣」とあるからでしょう。しかし『乙集』については、単独の見返しをもった本に出会ったことがありません。

さて、その後やうやく、それまでの詩業を甲・乙・丙・ならびに丁に最新の閏(あまり:余分)を加へた8冊を順番にまとめ、さらに妻、張紅蘭の作品集『紅蘭小集』を付録した、9冊で揃ひとなるセット本『星巌集』の登場であります。

その刊行年は、先程述べたやうに、奥付が確認されてゐる天保8年であるはずはありませんが、天保12年には『甲・乙・丙・丁集』+『紅蘭小集』が9冊になって存在してゐた。そしてその後、『戊集』1冊と、弟子たちによるアンソロジー『玉池吟社詩』2冊を併せて全12冊とした陣容で、再び大揃ひのセット本が集成・刊行され、底本となって幾度も刷られて世に行はれることとなった。その成立もまた、見返しに記された天保12年(1841)ではなく、少なくとも戊集の収録詩篇が制作された弘化2年6月(1845)以降の事でなければなりません。

事ほど左様に『星巌集』の見返しや奥付の年紀は疑ってかかる必要があるわけであります。

12冊セットについては、嘉永6年(1853)を刊行年とする目録を散見しますが、いづれも齋藤正格の序文が書かれた年を引いてゐるものらしい。

伊藤先生は嘉永元年(1848)に作られた詩「書賈請刊余己亥以後詩。既允之。(書賈、余の己亥(天保十年:1839)以後の詩を刊することを請ふ。既にして之を允す)」を以て、この年に刊行されたと年譜にお示しですが、それなら正格の序文のない『戊集』が存在する筈です。

奥付もしくは見返しに弘化以降の年号をはっきり記してゐるのは、管見では『戊集』に「安政三辰孟春(1856年1月)新鐫星巌戊集・玉池吟社詩附」の見返しをもつものが一番古いやうです。

すなはちこの安政3年(1856)頃には、全12冊のセット本が世に行はれてをります。のみならず、『星巌戊集・玉池吟社詩附』の3冊本も確認されてをり、すでに9冊セットを所蔵してゐる者たちに向けて、バラで発売されたといふことは十分に合点が行くことに思ひます。

(一方で12冊セットの中には、「天保辛丑(12年:1841)仲春新鐫甲集乙集」とクレジットされた見返しも確認されてゐます。『玉池吟社詩』と同様に『丁集』の3冊セットや『甲集乙集』の3冊セットが、天保12年の時点でバラで発売されたかもしれません。が、未見です。)

その後、安政5年9月に星巌は死去。直後に大獄もあり、板木の権利は随分あちこちにも売買されたやうです。世の中に出回ってゐる『星巌集』の書影を気を付けて見てゐますが、発行元が江戸千鍾房ではない「求本版」のなかには、見返しが「天保」なのに奥付書店の住所が「東京市」となってゐるものもあり、明治になっても奥付をそのままにして増刷が続けられたことがわかります。見返しに記名される後版の代表的なものとして、江戸千鐘房のほか、京都竹苞書楼、京都聖華房、浪華岡田羣玉堂などの版元が知られてゐます。

『星巌集』は、ですから『戊集』を欠いた縦長の9冊本が(或ひは6冊本がみつかればそれよりも古い)初版の様式を留めてをります。刷り状態を確認しながらの作業となりますが、どのやうな異同があり、バラ売りが存在したのか、今後もっと多くの版本に目を通す必要があるでしょう。

(2020.4.26初稿、2020.8.24改稿)