(2016.03.30up / 2016.05.03update)Back

一戸謙三 資料

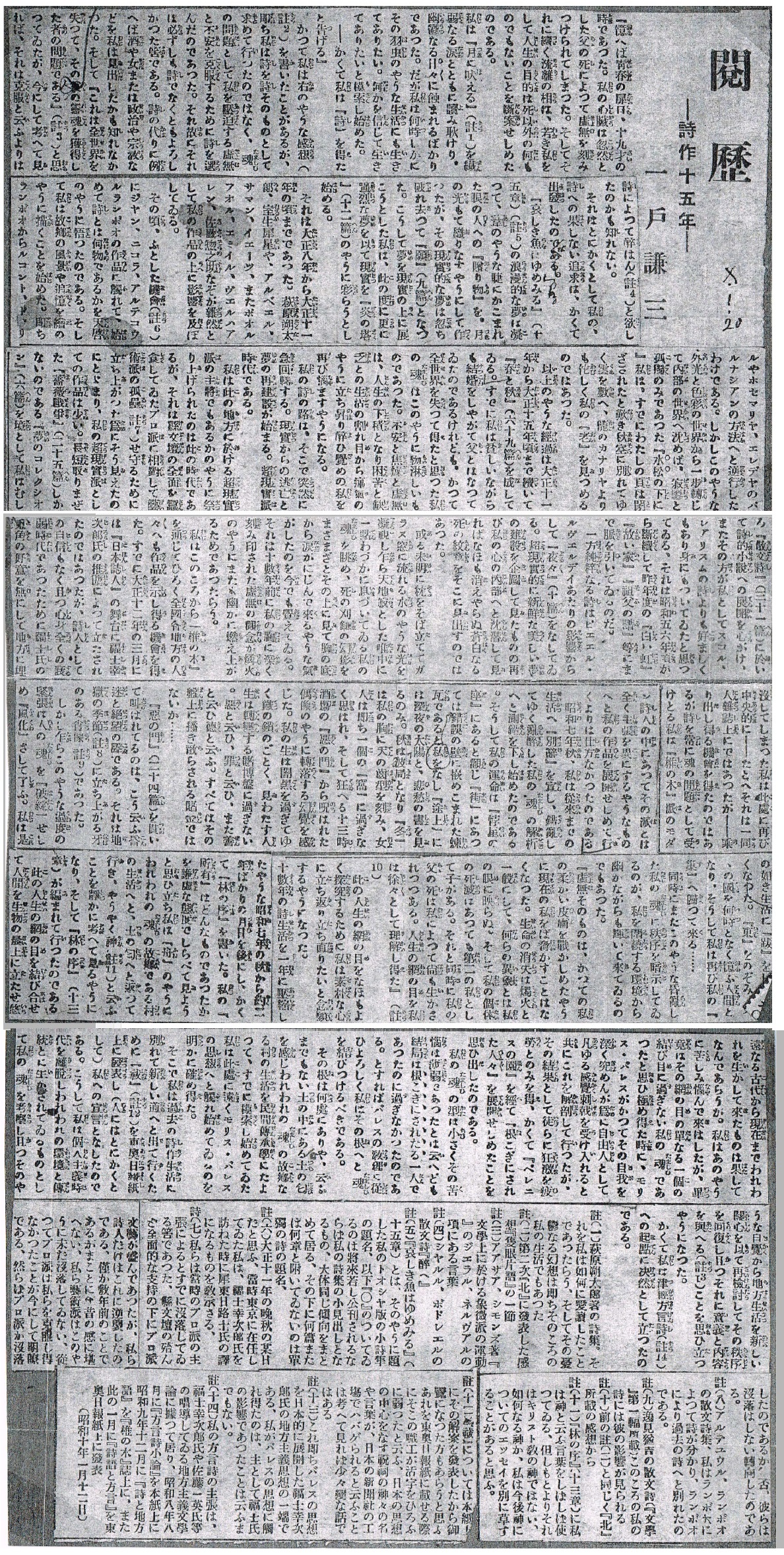

閲歴 ――詩作15年――

一戸謙三 (弘前新聞 昭和10年1月12日)

憶へば青春の扉口、19歳の時であった。私の心臓は忽然とした父の死によって虚無を刻みつけられてしまった。そしてそれに続く流離の相は、

若き私をして人生の目的は死以外の何物でもないことを断案せしめたのである。

私は『月に吠える(註1)』を繊弱なる涙とともに読み耿[耽]り。憂鬱なる日々に蝕まれるばかりであった。だが私は何時しかにその羽虫のやうな生活にも生きてありたい。

何かを信じて生きてありたいと模索し始めた。――かくて私は『詩を得たと告げる』

(註1) 萩原朔太郎著の詩集、それを私は如何に愛読したことであつたらう。そしてその憂鬱なる幻想は即ちそのころの私の生活でもあつた

かつて私は右のやうな感想(註2)を書いたことがあるが、即ち私は詩を詩そのものとして求めて行ったのではなく、 魂の問題として私を圧迫する虚無と不安を克服するために詩を選んだのであった。それ故にそれは必ずしも詩でなくともよろしかった筈である。 詩の代はりに例へば酒や女または政治や宗教などを私は見出したかも知れなかった。そして『これは全世界を失って、その人の霊魂を獲得したものの問題である(註3)』と思ってゐたが、 今にして考へて見れば、それは克服といふよりは詩によって酔はん(註4)と欲したのかも知れない。

(註2)第2次『北』に発表した感想『隻眼片語』の一節。

(註3)アアサア、シモンズ著『文学上に於ける象徴派の運動』のジエラル、ネルヴアルの項にある言葉。

(註4)シヤルル、ボドレエルの散文詩『酔へ』。

それはとにかくとして私の、詩への果てしない追及は、かくて出発したのである。

『哀しき魚はゆめみる(15章)』(註5)の浪漫的な夢は凝って、葦のやうな睫にかこまれた眼の人への『贈り物』を。月の光もて織りなすやうにして作ったが、 その現実的な夢は忽ち破れ去って『願ひ(9篇)』となった。こうして夢を現実の上に展かうとした私は、此の度に更に強烈な夢をもって現実を『炎の塔(12篇)』のやうに彩らうとし始める。

(註5)『哀しき魚はゆめみる(15章)』とは、そのやうに題した私の謄写版の小詩集の題名。以下『○』のついてゐるのは将来もし公刊されるならば私の詩集の小見出しとなるもの、 大体同じ傾向をまとめてゐる。その下に何篇または何章と付いてゐないのは単独の詩の題名。

それは大正8年から大正11年の頃までであった。萩原朔太郎、室生犀星やアルベエルサマン、イエーツ、またポオルフオル、エミイル、ヴフルハアレン、 佐藤惣之助なぞが雑然として私の作品の上に影響を及ぼしている。

その頃、ふとした機会(註6)にジヤン、ニコラ、アルテユウルランボオの作品に触れて、初めて詩とは何物であるかを天啓のやうに悟つたのである。 そして私は故郷の風景や追憶を絵のやうに描くことを始めた。即ちランボオからルコント、ド、リルやホセマリヤ、エレデヤのパルナシオンの方法へと逆行したわけである。 しかしこのやうな外光と色彩の世界から一歩転じて内部の世界へ沈めば、寂寥と孤独のみであった。『水松の下に』私は、すでにわたしの頁はとざされたと歎き秋空に別れてゆく雲を数へ、 籠のカナリヤよりも佗しく私の『老』を見つめるのではあった。

(註6)大正11年の晩秋の某日だと思ふ。当時東京に在住してゐた私は福士幸次郎氏を訪ねた時に犀東日路士氏の訳になるものを教示さる。

以上のやうな経過は大正11年から大正15年頃まで続いて『春と秋(69篇)』を成してゐる。

すでに私は貧しいながらも結婚をし、やがて父とはなつてゐたのであるけれども、かつて全世界を失つて得たと思つた私の魂はこのやうに物淋しいものであつた。 不安と焦躁と虚無は人生の下積みとなり困苦と欠乏との生活の割れ目から痺気のやうに立ち昇り酔ひ覚めの私を再び悩ますやうになる。

私の詩の路は、そこで突然に急回転する。現実からの逃亡と夢の再建設が始まる。超現実派時代である。

私はこの地方に於ける超現実派の主将でもあるかのやうに祭り上げられたのは此の時代であるが、 それは県文壇の全面を蚕食してゐたプロ派に相対して芸術派の孤塁(註7)を守るために立ち上がつた為にそう見えたのにとどまり、私の超現実派としての作品は少ない。 長短取りまぜた『薔薇戦争(25篇)』しかないのである。『夢のコレクシオン(6篇)』を境として私はむしろ『散文詩(31篇)』に於いて私的小説への展開を心がけ、 またその方が私としてスユルレアリスムの詩よりも好ましくもあり身にもついてゐたと思つてゐる。それは昭和5、6年頃から断続して昨年度の『白い虹』『故い家』『祖父の譜』等にまで脈をひいてゐるのだ。

(註7)私らは当時のプロ派の主張によるとすでに没落してゐる筈であつた。県文壇の殆ど全面的な支持の下にプロ派文芸が盛んであつたが、 私ら詩人だけはこれに逆襲したのである。僅か数年前のことであるがまことに今昔の感に堪へない。私ら芸術派はこのやうに未だ没落してゐない。 従つてプロ派は私らを克服し得なかつたことが今にして明瞭である。然らばプロ派が没落したのであるか、否、彼らは没落はしない、転向したのである。

一方純粋なる詩はピエエル・ルヴエルデイあたりの影響からして『夜々(10篇)』をなしてゐる。 超現実的に新鮮な美しい夢の建設を企図して見たものの再び私の内部へと沈潜して見ればなほも消えやらぬ蒼白なる死の紋章をそこに見出すのであつた。

或る未明に枕をそば立ててガラス窓に流れる水のやうな光を凝視しながら天地寂とした唯中に一点わづかに息づいてゐる私の魂を眺め、 死の刈鎌の幻影をまざまざとその上に見て胸の底から涙がにじんで来るやうな気がしたのを今でも覚えてゐる。 それは十数年前に私の胸に深く刻み印された虚無の観念が燐火のやうにまたも幽かに燃え上がるためであつたらう。

私はこのころから『椎の木』を通じてひろく全国各地方の人々へも作品を示し得る機会を得た。 すでに大正12年の3月には『日本詩人』の舞台に福士幸次郎氏の推薦によつて立たされたのではあつたが、 詩人としての自信もなく且つ心身全くの衰弱時代であつたために福士氏の兎角の好意を無にして地方に埋没してしまつた私は此処に再び中央的に――たとへばそれは一同人誌上ではあつたが ――乗り出し得る機会を得たのではあるが詩を常に魂の問題として受けとる私は『椎の木』派のモダン詩人の中にあつてその派とは全く主張を異にするやうなものへと私の作品を展開せしめて行くよりは仕方なかつたのである。

昭和7年秋、私は従来までの生活へ『別辞』を宣し、錯乱してゆく乱酔した私の魂の解析へ測鉛を下し始めたのである。そうして私の運命は『悖星の座』にあると観じ、 『街』にあつては私を錯誤の壁に嵌めこまれた煉瓦であるとなし『途上』には深夜の太陽と、悲愁の書を見るのみ。秋は『破局』となり『冬』は私の胸に天の歯型を刻み、 女人は即ち一個の『窩』に過ぎなく思はれ、そして狂へる十三時、酒場の『悪の門』から呪はれた偶像のやうに転落する幻覚を感じた。私の生は闇黒を過ぎてやく鉄の鎖のごとく、 見わたす人生は転変する賭博盤に過ぎない。悪と云ひ、罪と云ひ、また善と云ひ徳と云ふ。すべてはその盤上に播き散らされる賭金ではないか…。

『悪の門(24篇)』を貫いて叫ばれてるのは、かう云ふ昏迷と絶望の声である。それは地獄の季節(註8)に立ち上がる牙のある肖像(註9)であつた。

(註8)アルテユウル、ランボオの散文詩集、私はランボオによつて詩が分かり、ランボオにより過去の詩へと別れたのである。

(註9)逸見猶吉の散文詩(『文学』第一輻所載)このころの私の詩には彼の影響がみられる。

しかし乍らこのやうな過度の緊張は人の魂を『破綻』せしめ『風化』さして了ふ。私は是の如き生活に『跋』を■くなつた。『東』をのぞみ■々の国を何時となく憶ふ人間となり、 さうして私は再び私の『巣』へ帰つて来る…。

同時にまたこのやうな昏乱した私の魂に秩序を暗示してゐるのが、私を囲繞する環境から幽かながらも輝いて来てゐるのでもあつた。

『虚無そのものは、かつての私の柔らかい皮膚を戦がしめたやうに現在の私をば脅かすことはなくなつた。生命の消失は燭火と一般にして、何らの異象とは私の目に映らぬ。 そして私の個体の死滅はあつても第二の私として子がある。それと同時に私の父の死は私によつて尚も生かされつつある。人生の網の目を私は徐々として理解し得た。』(註10)

(註10) 前の(註2)と同じく『北』所載の感想から。

此の人生の網の目をなほもよく探求するために私は素朴な心に立ち返り直りたいと念願するやうになつた。

十数年の詩生活を一年に圧縮したやうな昭和7年の秋から約2年ばかりの月を後にし、かくて『林の序』を書いた。 私の『所有』はどんなものであつたかを謙虚な態度でしらべて見ようと思ひ立ち、私は『舟』のやうにわれわれの魂の故郷である村の生活へと、土の匂ひへと帰って行き、 やうやく神(註11)と云ふことを静かに考へて見るやうになり、そして『林の序(13章)』が編まれていったのである。

(註11)『林の序(13章)』に私は神と云ふ言葉をしばしば使つてゐる。但しもとよりそれはキリスト教の神ではない。如何なる神か。 私は今後神についてエツセイを別に草することがあると思ふ。

此の人生の網の目を結び合せて人間を生物の最上に立たせ悠遠なる古代から現在までわれわれを生かして来たものは果たしてなんであらうか。 私はあのやうに苦しみ悩んで来はしたが、畢竟はその網の目の単なる一個の結び目に過ぎない私の魂であつたと思ひ極め得た時に、 モリス・バレスがかつてその自我を深く究めんが為に自由人として凡ゆる感覚刺戟を受け入れると共にこれを解剖していつたが、その結果として徒らに狂激と疲労とのみを得、 かくて『ペレニスの園』を経て『根こそぎにされた人々』を展開せしめたことを思ひ出したのである。

私の魂の型は小さくその苦悩は薄弱であつたと云へども結局は根こぎにされたる一人であつたのに過ぎなかつたのである。 とすればバレスの教理に従ひよろしく私にその根へと魂を結びつけるべきである。

その根は何処にありや、云ふまでもない土の中にある。土の匂ひを感じわれわれの魂の故郷なる村の生活を民間伝承学にたよつて、 すでに摸索し始めてゐた私は此処に遠くモリス・バレスの思想へと触れ始めてゐるのを明らかに確かめ得た。

そこで私は過去の詩作生活に別れて新しい道へと出て行くために『祓』(註12)を東奥日報紙上に発表し、(人にはとにかくとして)私への宣言としたのである。 かうして私は個人主義時代を離脱しわれわれの環境と伝統とに生かされてゐるものとして私の魂を考察し、且つそのやうな自覚から地方生活を新しい関心を以て再検討してその秩序を回復し、 且つそれに意義と内容を与へる(註13)ことを思ひ立つやうになつた。

かくて私は津軽方言詩(註14)への起点に決然として立つたのである。

(註12)『祓』については本紙にその解案を発表したから御覧になつた方もあらうと思ふ。あれを東奥日報に載せる際にそこの職工が活字をひろふに弱つたと云ふ。

日本の思想の中心をなす祝詞の神々の名や言葉が、日本の新聞社の工場でハバゲられると云ふことは考へてみれば少々変な話ではある。

(註13)これ即ちバレスの思想を日本的に展開した福士幸次郎氏の地方主義思想の一端である。私がバレスの思想に触れ得たのは、主として福士氏の影響であつたことは云ふまでもない。

(註14)私の方言詩の主張は、福士幸次郎氏や佐藤一英氏らの唱導している地方主義文学論に拠つて居り、昭和8年8月に『方言詩小論』を本紙上に、昭和9年12月に『詩と地方語』を東奥日報紙上に発表。