四季派の外縁を散歩する 第十一回

四季コギトの第二世代 その4 日塔貞子の遺稿詩集再刊本に寄せて

日塔貞子遺稿詩集『私の墓は』再刊本

2006.12.14 桜桃花会刊行 19.0cm, 148p \1800 (ISBN 9784990339012)

(2007.04.02up / 2023.08.24update)Back

四季派の外縁を散歩する 第十一回

四季コギトの第二世代 その4 日塔貞子の遺稿詩集再刊本に寄せて

日塔貞子遺稿詩集『私の墓は』再刊本

2006.12.14 桜桃花会刊行 19.0cm, 148p \1800 (ISBN 9784990339012)

このところ戦争中に詩的開花を遂げた夭折詩人について、復刻・回顧の出版が続いてゐるやうに感じます。

当時は戦時体制をはじめとする精神的物質的重圧が、ことさら自由を希求する詩人といふ人種を押さへつけてゐた訳ですが、軍役・戦災ともに関係のなかった日塔貞子といふ女性詩人について考へるとき、国全体を覆ってゐた戦争の重圧を語るよりさきに、まづは田舎の旧家の女性に生まれ封建主義のもとに育ったこと(詩人の祖父は漢詩人でした)、そして結核といふ、人々に忌避され死刑宣告にも等しかったハンディキャップについて思ひが及びます。

それでも彼女は生涯を通じて社会に対する反抗でも世界に対する怨嗟でもなく、信ずるところの願ひを歌ひ上げました。自らの詩の純潔を固く守り通した姿には、北国の長い冬の雪の重みに耐へた可憐な早春の花の蕾をみる思ひがします。

またこれは私が勝手に思ってゐることですが、北海道に生まれた左川ちか、秋田に下って澤木隆子、そして山形の日塔貞子と、知性の勝った三人のすぐれた女性詩人を北から南へ順番に思ひ浮かべたとき、 モダニズムの冷たさが次第に抒情にほぐれてくる在り様を世代や都会暮しの有無を論ふより、なぜか地勢に託けて理解したい気持もおこるのです。 彼女の感性=鑑識眼をもってすれば、同世代的にはむしろ女学生時代の同人誌「つどひ」の常連だったといふ石垣りん、彼女と共に現代詩詩人となって都会で羽ばたゐたかもしれません。

しかし戦争が終っても、傾いた家産と健康とがそれを許しませんでした。終生郷里の田舎で闘病生活を強いられた彼女は、遺された作品からも窺へるやうに、 結果的に四季派最後の殉教者の一人として結核に倒れることになります。

そしてその晩年を看取るべく献身的な覚悟をもって結ばれた日塔聰の手により遺稿集『私の墓は』が編まれ、 また彼によって挽歌『鶴の舞』が奏でられる運命が待ってゐました(ともに1957年、薔薇科社刊)。

日塔聰は自分の最初の詩集となったその『鶴の舞』に、かつて『四季』に掲載された輝かしき自信作の数々を収録しませんでした。 そのときの彼にとって詩集を編むといふ行為は、振り返るべき過去の総体といふやうな生易しいものではなかったやうです。

さて、四季派の佳什とされる作品はいづれも「孤独な観照」や「真摯な独白」から生まれるものであり、つまりさういふ意味から申せば、彼等ふたりの詩もそれぞれが天上に向かって捧げられたモノローグであって、必ずしも二人の心の対話が写し出された詩篇ではないかもしれません。

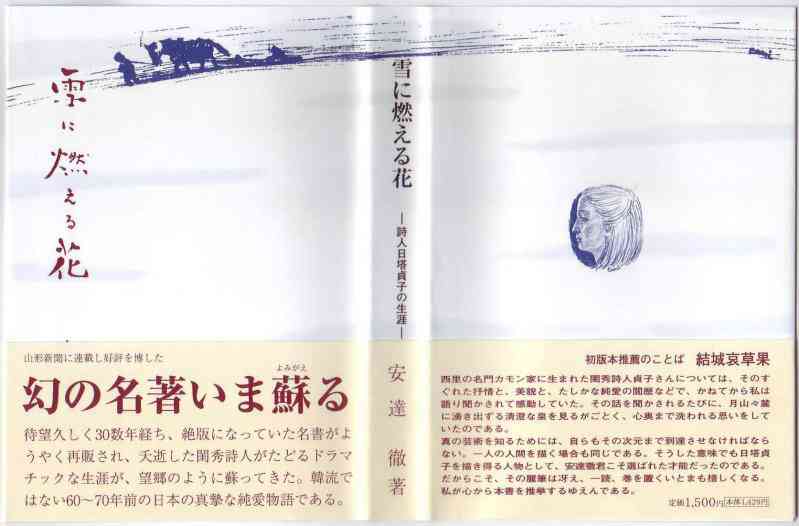

それをもって四季派の詩情を難ずるひとには、その裏側にあった生活の充足が実際にはどんなであったのか、評伝『雪に燃える花 日塔貞子の生涯』(安達徹著)の方に詳しく書かれてありますので読んで頂ければと思ひます。

そこに描かれた、出会ひから臨終に至るまでの直向きな献身の事実に、私は詩人日塔聰に対してこれまで抱いてゐた誤解、 つまり彼女を堀辰雄の小説中のヒロインに擬することで何某かの夢に酔ってゐた節はなかったのか、彼女ひとりをさびしい山の中に、キリスト教的ムードのなかに埋葬して、 ひとり山から降りて逃げて来たのではなかったか、といふ誤解が解けました。 彼女を喪ったのち生き続けなければならなかった彼が踏み切った再婚と北海道移住についても納得同感することができたのでした。

詩人の純潔を封印することで守る・・・これは日塔聰の生き様を、年譜とその後の作品とをたどることでも改めて思ったことでした。(雑誌『あらの曠野』 Vol.10日塔聰追悼号1984)

本来ならば、彼女の評伝は一番身近にあった彼が書くべきであったでせう。しかし憚ることが多すぎた彼に代って、後輩の安達徹氏が書いた。それでよかったのだと思ふ内容です。

日塔聰から託された貞子の日記帖から、縦横に引用されてゐるこの評伝は、四季派とはスタンスを異にする安達氏の現代詩詩人らしい、したたかな視線が、含羞・節操に拘泥する身内では書き得なかったであらう突き放した俯瞰や遠慮ない肉薄した描写となって充分に成功してゐるやうに感じます。

ただし新聞連載をそのまま本にしたと思しき進行は、それのどこからどこまでが日記に即した記述で、どこからどこまでが自らの取材、語り部としての脚色なのか判然としません。そして引用されなかった部分に、さてどのやうな肉声が盛られてゐたのか、このまま粉本が公開されぬまま埋もれてゆくとすれば残念でもあります。

同様に評伝の中でしばしば言及されてゐる詩人のアルバムについても、閨秀詩人の面影を一葉なりとも披露できなかったか、また彼女が苦労して左手で認めた筆跡原稿の一部なりとも写真で紹介されてゐたら、と思はずにはゐられませんでした。

近々著者自身が手を入れた評伝の定本が刊行されるとも聞きました。日記の公開についても今回復刻計画全般にわたって周旋された奥平玲子氏(寒河江市長念寺)をリーダーとする「桜桃花会」の活動が期待されるところ。21冊にもわたる日記帳を印刷に付すのは大変ですが、拙サイト上の『田中克己日記』のやうに、現在ならネット上で公開することも可能であり、まづは詩人を顕彰する専用ホームページの開設が待たれます。

「山のサナトリウム」

花ざかりの蕎麦の畑にとりまかれて

山のサナトリウムが立っている

玩具のような小さいドアを排して

のどかな秋が人ってゆくと…

一つれの、干柿を下げた窓に

ふとった蜂がふり返る

幼顔のきえない看護婦が

多忙な調薬の手も休めてしまう

カルテには余白がなくなった

めくられた生の余白もつきている

長い病気の浸蝕をうけて

夢はうつろになってしまった―

間もなく冬が来るだろう

気象は日ましに冷たくなり

蕎麦は素朴に実ってゆく

生と死の小さな対話が聴えてくる

山のサナトリウムはひっそりかん

柱時計もゆったりと安静時刻を指していて

もみじした林の道を

まぶしい狐雨がとおるばかり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【付記】 昭和24年に28歳で夭折した詩人の遺稿詩集『私の墓は』が出たのが昭和32年のこと。 晩年を看取った四季同人の日塔聰はその後、失意の教員生活の中で出会った同僚の女性と再婚して山形を去ることになります。

遺された日記をもとに安達徹氏が書き綴った評伝の初版が出たのが昭和47年、それからさらに35年の時を経て、当時感銘を受けた奥平玲子氏ほか友人の手によって、このたびその評伝が甦りました。有志四人はそのためだけに立ち上がり出版に奔走された由。

再刊された評伝は地元でも話題を呼び、おかげで詩集自体も再刊の運びとなり、なんと現在3刷とのこと。 地元以外あまり他所の図書館では見かけない本ですが、研究者といふより詩を愛する読書家の間で詩人の伝説が流布され続けてゐるのです。

此度の再刊に際して新聞の紹介記事を拝見し、刊行がこれほど地元で迎へられてゐる幸せな復刻本も珍しいと思ひました。純粋であればある程、しばしば故郷に疎外される詩人といふものについて、地域との和解に心をくだく地元有志の人々の活動を心強く思った次第です。

評伝『雪に燃える花 日塔貞子の生涯』 再刊本 安達徹 著

2006.5.20 寒河江印刷「桜桃花会」刊行 18.2cm, 並製カバー412p \1500

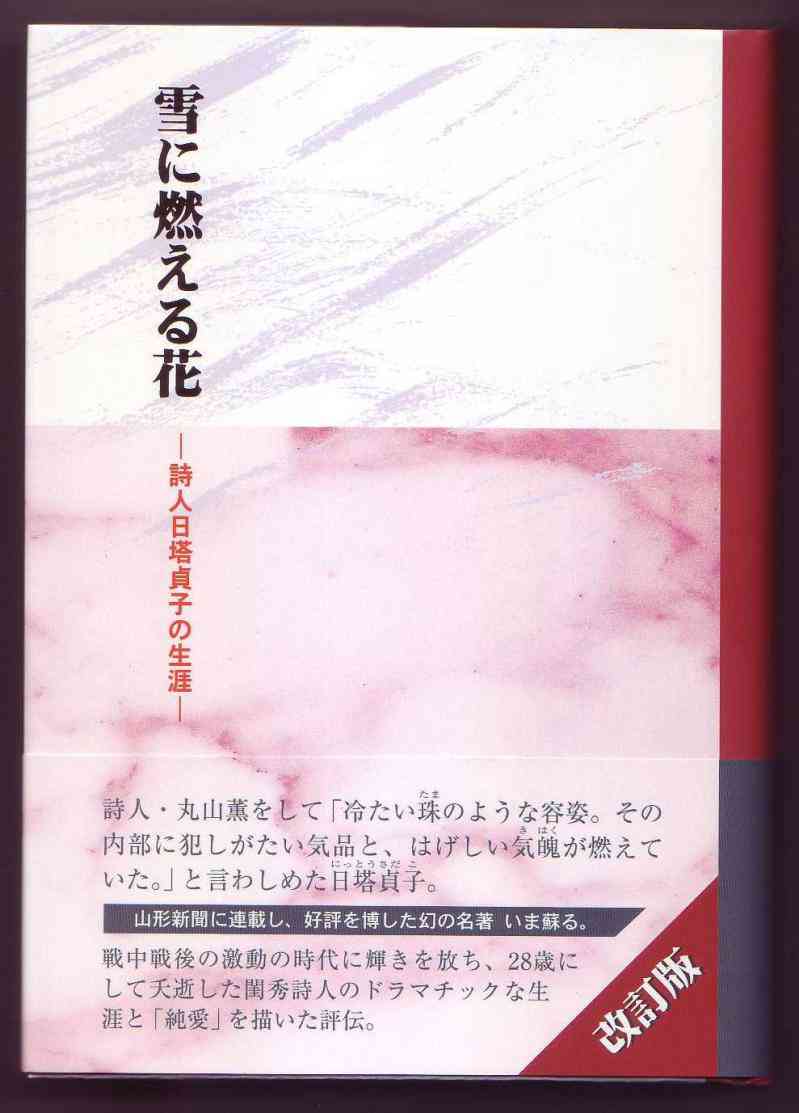

評伝『雪に燃える花 日塔貞子の生涯』 改定版 安達徹 著

2007.5.30 寒河江印刷「桜桃花会」刊行 上製カバー325p

別冊[10p]「手紙 柏倉昌美から安達徹へ」+ 別刷家系図1枚

書籍についてお問ひ合せは

〒991-0023 山形県寒河江市丸内2-4-19 桜桃花会 まで。